丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

重庆大足石刻

作者:CCTV《教科文行动》编写组

公元880年,唐朝的首都长安被叛军占领,大批优秀的画师和石刻工匠,跟随唐熙宗李儇流亡四川。四川盆地一直是中国较为富足的地区,那时的大足是四川东部的政治、军事和文化中心,而唐熙宗的这次政治避难,为石窟艺术在长江流域的崛起,提供了契机。

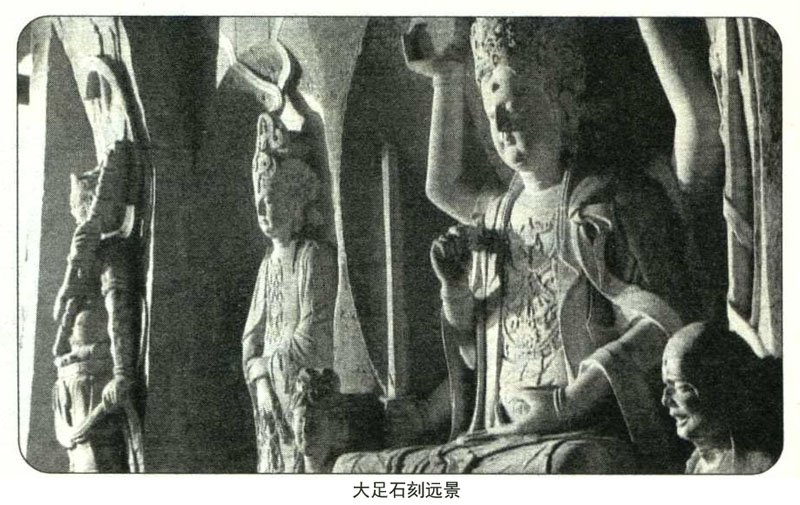

这时,一个叫韦君靖的人成为了建造大足石刻的第一人。韦君靖原是一名地方小官,他趁唐朝末期社会动乱之机,占据了大足。韦君靖打了一辈子仗,杀人如麻。由于他受佛教思想的影响,担心自己大开杀戒,死后会下地狱。于是他在北方来的难民中,招募了一批画师工匠,并由他个人出资,于公元892年5月的一天,在大足北山的崖壁上开始陆续凿刻毗沙门天王和千手观音。这一来,便拉开了中国石窟艺术史上继云冈、龙门之后,第三次也是最后一次大规模石刻造像的序幕。

公元1175年初夏的一天,一位身穿袈裟、头戴斗笠的僧人,经过长途跋涉,回到了久别的故乡。他叫赵智风,年仅19岁。三年前,他只身从大足前往四川西部的弥牟镇,进入由四川密宗始祖柳本尊创建的圣寿本尊院学习密宗大法,如今他作为密宗六代祖师学成返乡,传经布道。

赵智凤为了向百姓更有效地宣讲佛教义理,他决定把佛经里的故事、人物按照事先的统一设计,依次刻到宝顶山崖壁上,使义理深奥的佛经,变成一幅幅通俗易懂,图文并茂的石刻连环画。

在宝顶山南崖的西端,有一组表现以修行为主题的石刻,取名牧牛图。整幅雕刻长达27米,展现了牧童驯牛的过程。在这里牧童被比喻成修行者,而牛则被形容成修行者的心。通过图中各种驯牛的方法来表现佛门弟子调服心意的修行过程。第一幅雕刻取名“未牧”,表现的是一头壮牛,因未受牧童放牧,心性倔强,背向牧童,正昂头怒吼,欲向山上奔去。这幅图用生动的形象来比喻一个人还没有佛缘。在第二幅“初调”中,当代科学在但仍然非常倔强,牧童左手拉紧缰绳,冲着牛高声怒吼,右手还高举皮鞭,准备抽打。这幅图体现了修行者的内心正处于激烈的思想斗争中。第五幅“驯服”,讲述的是一个牧童,与第六幅雕刻中的牧童坐在山石上,并肩依偎,而牛却在一旁偷听主人的谈话,以此说明,牛的犟性虽有收敛,但贪欲未断,表现了此时的修行者虽有佛心,但还未完全摆脱世俗的诱惑。到了第八幅“相望”时,我们可以看到,一头牛正在低着头伸舌舔蹄,牧童的头微微侧在一旁,双手交于腹前,赤足坐在峭石上,怡然忘情地凝神倾听着第九幅图中老牧人吹奏的牧歌。此时的修行者已经到了超凡脱俗的境界。“双望”是牧牛图中的最后一幅,牛经过不断的调服,已经由放荡不羁,变得温顺服贴,它四腿跪伏,卧地而息,牧童袒胸裸腹在树阴下,养生憩睡。头顶上方的小猴,倒吊树上,用手去抓他的衣服,他竟不予理会。这幅图寓意着修行者的心通过不断修正,已由心猿意马,变为物我两忘。经过牧牛图的修正,已使修行者有所觉悟,但毕竟还未证得佛果,所以仍需继续修行,并且还要受到佛祖们的询问,以证实修行成果。于是在牧牛图后,又雕刻了以“问法”为主题的圆觉洞。

圆觉洞高6米,宽9米,深12米,是大足石刻中的最大的一个洞窟,明暗对比,是圆觉洞的主要表现手法,洞内以暗为主,暗中有明,明暗黑白的反差,形成了强烈的视觉冲击,身居幽暗的洞窟中,12尊菩萨,分列两侧,个个衣着华丽,神态安详,整个洞窟只有洞口上方开了一个天窗,光线由此而入,直射跪向佛祖问法的弟子,使之成为洞窟的视觉中心,圆觉洞,隔绝了尘世的喧嚣和嘈杂,求法修行的菩萨,个个沉思无语,在静默中,聆听佛祖的教诲和召唤,使进洞参悟佛理之人心中的佛性油然而生。

宽敞的洞厅在一片静谧之中不时传来了滴水声。这正是赵智凤根据圆觉洞所表现的主题巧妙设计的一种意境。让山上渗出的水,通过暗道,从石窟里的龙嘴流下,而后滴落在老僧高举的钵中。水入钵中,发出轻盈的响声,更显得这座佛教殿堂的寂静和圣洁。

在大足石刻中,像圆觉洞这样精巧的构思,同样体现在大型的石刻造像上。

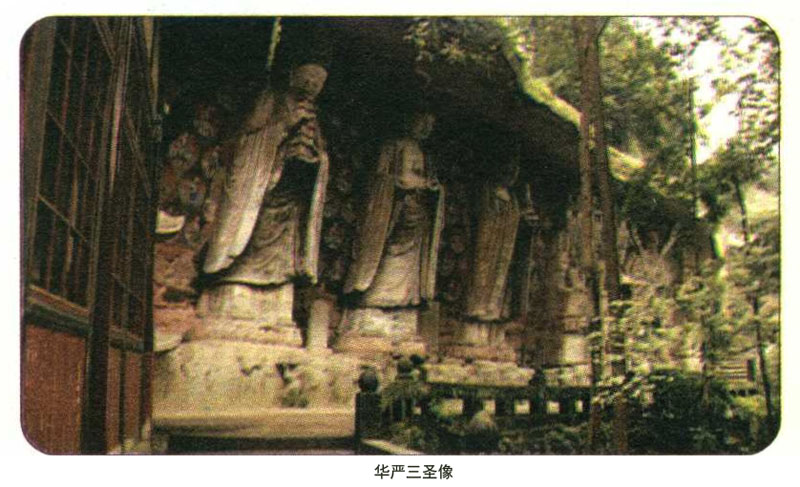

宏伟庄重的华严三圣像,高屋建瓴,气度非凡。三圣像中的文殊菩萨,手中所托的七重宝塔,高1.8米,重约千斤。怎么才能保证文殊菩萨悬空的左手,不被沉重的石塔压断呢?在这里,古代工匠们成功地将建筑力学运用到艺术创作当中,他们利用菩萨下垂的衣袖,使宝塔的重量经袈裟传至脚下的基座。人的智慧,使文殊菩萨能将手中的石塔稳稳地托了一千多年。

宝顶山摩崖造像,于公元1252年,基本完毕。无论是它的思想内容、工程设计,还是它的雕刻技法,都把大足石刻推向了极致。这时的赵智凤,由一个血气方刚的小伙子,变成了年逾九旬的老人,不过,他终于实现了自己的宿愿,他通过养鸡、牧牛这些普通百姓的生活场景,向人们传达了佛经的教义。凡是来到这里的人,都能看懂刻在崖壁上的故事,佛祖和菩萨真正走下了神坛,走近了平民百姓。大足也因此成为了中国西南最著名的佛教圣地。

从韦君靖第一座雕像的诞生,到宝顶山的形成,历经三百多年,大足石刻已经拥有了上百座龛窟,近万尊雕像。兴起于儒道佛三教合流期间的大足石刻,在继承传统石窟艺术的基础上,最终完成了石窟造像艺术的世俗化、生活化和民族化,由三教融合与渗透所形成的大足石刻独特的文化品位,使它成为了代表中国宗教文化特性的典范。

纵观中国石窟的历史,不仅可以看到佛教这个外来宗教在中国发展的脉络,还可以看到它和本土文化的结合、渗透,以及它和政治千丝万缕的关系。也许正是因为石窟蕴涵着如此高的艺术和历史价值,它们才会面对被破坏、被偷盗的命运。

一百多年前的一天,一位姓杨的穷先生,在敦煌莫高窟抄写经文时意外地发现了一间密室。这间密室就是著名的“藏经洞”。它的发现,使世界开始把目光投向中国西北,投向这片荒凉的洞窟。

丝绸之路 寻找失落的世界遗产/CCTV《教科文行动》编写组编.-上海: 上海科学技术文献出版社, 2014;