丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

天坛

作者:CCTV《教科文行动》编写组

天坛,位于北京城的南端,是明清两代皇帝祭天和祈求丰年的地方,它始建于明初永乐十八年,经乾隆年间的改建后,成为今天这一辉煌壮观的建筑群。

天坛东西长1700米,南北宽1600米,总面积约为273万平方米,相当于紫禁城的三倍。因为深绿色在古代表示崇敬和祈求之意,所以,在占地极少的建筑周围,种植着苍松翠柏,进入天坛,树木葱郁,把祭坛烘托得十分肃穆。

祭天坛必须位于国都的南郊、阳天、丙位,这是《礼记》中明确要求的,也是天坛选址的必要条件。

那么南郊、阳天和丙位真正的涵义是什么呢?

古人把国都以外、十里之内称为“郊区”。天坛距市中心最远处不过七里,在“郊区”的范围内。

《周易》曾规定:南部在阴阳五行中属“阳”。天坛的位置应定在北京的南部郊区。

那么,什么又是“阳天丙位呢”?按照古人的说法,“阳天”有两个地方。一处是北京的东南,一处是北京的正南。北京的正南属“阴”,不能考虑。而北京东南的位置属阳,人们把这个位置叫做“丙”,它是阳天中属阳的位置,是祭坛的理想位置。因此,天坛的方位就定在北京南郊的“阳天丙位”上了。

嘉靖二十四年,明世宗把荒废的南郊大祀殿改建成了现在的“祈年殿”,用以正月祈谷、夏日祈雨,冬天来的时候在圆丘上设坛祭天。这三项活动成为天坛的三大祭礼。到此,形成了今日天坛的规模和形制。

从具体的建筑上看,天坛则受中国古人哲学观念和封建礼制的规范和影响。

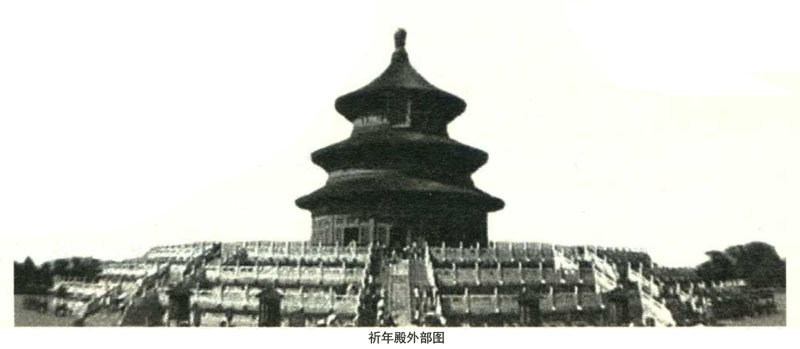

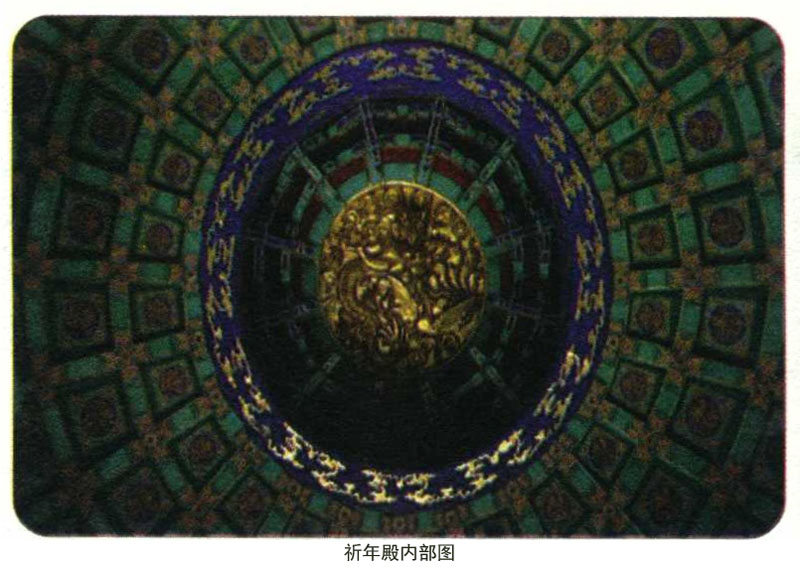

祈年殿在天坛的建筑中,不仅体积最大,高度最高,而且也是等级最高的主体建筑。因它象征着天,所以,它竟有三重殿顶,比金銮宝殿——太和殿,还多一重殿顶!

祈年殿的三重檐顶,所用琉璃瓦全部都是湛蓝色,这种与天的颜色相同的色彩用来象征皇天上帝。

实际上,祈年殿初建时,三层殿顶的琉璃瓦是三种不同的颜色。上层是蓝色琉璃瓦,代表着皇天上帝、代表天;中层是黄色琉璃瓦,代表着人间天子;下层是绿色琉璃瓦,代表着凡世臣民,代表着世间万物。

祈年殿是仿古明堂式建筑。大殿中间的四根龙井柱,象征着一年四季;内周的十二根大立柱,象征着一年十二个月;外周的十二根大立柱,象征着一天的十二个时辰;大殿的外周、内周共二十四根立柱,象征着二十四节气。这是中国古人“重视农业”思想的具体反映。

祭天大典定于每年冬至的这一天举行,它分为准备和典礼两个阶段。临近祭典,各职能部门早早地就开始陈设宝座、供案、尊桌,搭建幄次、牲棚,清扫道路、坛场殿堂,摆放祭器、祭品;设置前代皇帝的配位;宰杀、制作祭祀用的牲畜。

皇帝要在斋宫斋戒三天,斋戒内容有“不吃荤腥葱蒜、不准饮酒、不娱乐、不理刑事、不近女色、多洗澡,……”等十多个项目。清雍正时,因怕被人刺杀,改为先在大内斋宫斋戒两日,最后一天再到天坛斋宫斋戒。

凌晨四点一刻,隆重的祭天大典开始了。

在十位大臣的引导下,皇帝登上祭天台。斋宫的大钟敲响了,告诫陪祭的百官、执事人员各就各位,各司其职。

祭天大典共有九项仪程,每项都有一套复杂的程式、内容和涵义。

祭天大典的第一项礼仪是燔柴迎帝神,由赞引官高唱赞歌。随后,人们将火炉上的柴草点燃,把敬献上天的一整只牛犊放到炉口焚烧。

在燔炉前还有八座铁燎炉,加上祭坛东西门各有一对,共有十二座。这种铁燎炉专为祭祀时焚烧松板枝、松花、松塔时用。烧时可发出“噼啪”声,并伴有香味。据说一来是避邪,二来是香味可上达天庭。

燎炉旁边还有一座瘗坎,人们把供祭祀用的牛的尾巴割下,拌上牛血牛毛,全部埋在坎里,有不忘祖先“茹毛饮血”之意。

皇帝登上圆丘坛,向上天汇报过去一年中,社稷的情况和自己的功过,希望上天接受自己的盛情款待,恩赐给人间下一年的风调雨顺。

除了象征皇权威仪的宫殿和祭坛,中国的帝王往往都会在政权巩固之后,国力兴盛之时,建造供自己享乐的大型皇家园林。

到了清代,乾隆皇帝倚仗“康乾盛世”形成的民富国强、国库充盈的家底,更是大兴土木。1750年,乾隆皇帝在圆明园之后,又下令在翁山和西湖一带,再建一座大型皇家园林——清漪园。100多年后,慈禧挪用海军经费,把这座清漪园改建为“颐和园”。也许这时的园中景致还是一样的美丽,可是园外的中国早已是内忧外患,今非昔比了。

丝绸之路 寻找失落的世界遗产/CCTV《教科文行动》编写组编.-上海: 上海科学技术文献出版社, 2014;