丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

《大唐西域求法高僧传》小考

作者:长泽和俊

序

唐义净撰《大唐西域求法高僧传》,记载了初唐时期众多的渡天入竺僧的名字,这是东西关系史上极为珍贵的资料,此已为不少前辈所阐明。〔1〕义净(635—713年),在青年时代就立志入竺求法,终于在咸享二年(671年)秋,只身一人自广州乘波斯船经室利佛逝、末罗瑜、羯荼、裸人国于同年(673年)二月到达印度的耽摩立底(法显之多摩梨帝,位于恒河河口支流胡格利河河口附近的塔姆鲁克,距加尔各答西南约40公里处)。从这里他与大乘灯一起巡礼了中印度之佛迹,在那烂陀寺留学十年,此后于垂拱元年(685年)踏上了归途,经羯荼于同三年(687年)到达了室利佛逝。他在此从事于收集、抄写梵文经典的工作,永昌元年(689年)在室利佛逝河口他访问了停泊中的商船,要求得到便宜的墨纸、抄写的梵文经典及佣人,但正在交涉时,船舶突然启碇,无奈于永昌元年(689年)7月回到了广州。

同年十一月,他和贞固、坏业等四人复从广州出发,前往室利佛逝收集梵文经典。天授二年(691年)适逢在此修行多年的释大津归国,义净遂将《南海寄归内法传》四卷、《那烂陀寺图》、《大唐西域求法高僧传》二卷委托大津送至长安。即在《大唐西域求法高僧传》卷下所见如下记载:

大津师者,沣州人也。幼染法门……(中略)遂以永淳二年(683年)振锡南海。……月余达尸利佛逝洲,停斯多载,解昆仑语,颇习梵书。法行齐心,更受园具。净于此见,遂遣归唐,望请天恩,于西方造寺。既睹利益之弘广,乃轻命而复沧溟。遂以天授二年(691年)五月十五日附舶而向长安矣。今附新译《杂经论》十卷、《南海寄归内法传》四卷、《西域求法高僧》两卷。

此后,义净在室利佛逝以四年的时间从事抄写经典的工作,于证圣元年(695年)携带经论四百余部归国。他在外留学共计二十五年,在所谓入竺求法僧中可以说他是在海外停留时间最长的一人。〔2〕

本文所要研讨的《大唐西域求法高僧传》(以下简称为《求法高僧传》)上下二卷,乃是汇集了义净在印度及室利佛逝逗留期间亲身所见或传闻的唐代求法僧的传记,详略互异,而且看来本书似乎是以旅途中的笔记为基础撰写而成、作为高僧传并无何等值得仔细推敲的内容。书中人物共五七名,最后附加了贞固等四人,共计六十一人的传记,其中也有逸名者,仅简述了其传闻。但是,本书中的高僧,除会宁、无行等外,其他书中均未见到,因此,我们可以说该书是记载玄奘三藏归国以来,七世纪蓬勃兴起的入竺僧的实际情况的宝贵资料。

木文拟对本书中所载入竺僧的路线进行详细分析,并探求七世纪中国、印度之间的交通情况,试图阐明当时东西交通的形势。

一、七世纪的西域求法僧

正如《求法高僧传》所谈,此书乃是汇集了义净在印度、室利佛逝逗留时,亲自遇到或是在同行者以及在旅途中传闻的有关唐代求法僧的传记。因此,对此书进行分析就能够了解义净在印度、南海逗留期间(671—695),即七世纪末入竺求法僧的情况。尤其是义净,由于据说他在当时入竺僧都要在中途歇脚的那烂陀寺前后逗留了十年,因此,即使他记述的入竺僧不是全部,估计也是其大部分。

《求法高僧传》,正如一眼就能注意到的那样,对各僧的记载并不都很详细。有些僧侣的传记极为详尽,而有些则比较简略。这恐怕是因为,对于作为其同志的入竺僧,他有机会记录下他们的每一个行动,因而对与他在一起活动的僧侣,他就可能记载得较为详细,而对于从异国僧侣那里听到的僧侣,他就只能记载其消息而已。

在本书各处散见有“旋之那烂陀寺,与净相见(玄照)”或“净于那烂陀(佛陀达摩)”、“与净相随诣中印度(大乘灯)”等这样的记载。象这样的传记大概是详细的。但是另一方面,象所谓的“传闻北天竺僧(质多跋摩)”这种来自异国僧侣的传说也并不少。有些死于异国他乡的入竺僧的传记,由于行文简洁,有的连姓名也未留下,给人以莫名的悲哀之感。例如:

隆法师者,不知何所人也。以贞观年内从北道而出,取北印度欲观化中天。诵得梵本《法华经》,到健陀罗国遇疾而亡。北方僧来传说如此。

其中也有如下不知姓名,存亡未卜之人。

复有大唐三僧,从北道到乌长那国,传闻向佛顶骨处礼拜。今亦弗委存亡,乌长僧至传说之矣。

也就是说,在该《求法高僧传》中详细地集中记载了至少在那烂陀寺范围内能够了解到的有关七世纪末期访问印度的入竺僧的动向。

首先根据序文将该书所述入竺僧的名字排列于下:

(1)太州玄照法师 (2)齐州道希法师

(3)齐州师鞭法师 (4)新罗阿离耶跋摩法师

(5)新罗慧业法师 新罗求本法师〔3〕

(6)新罗玄太法师 (7)新罗玄恪法师

(8)(9)新罗复有法师二人

(10)睹货罗仏陀跋摩师

(11)并州道方法师 (12)并州道生法师

(13)并州常愍禅师 (14)常愍弟子一人

(15)京师末底僧诃师 (16)京师玄会法师

(17)质多跋摩师 (18)、(19)吐蕃公主奶母息二人

(20)隆法师 (21)益州明远法师

(22)益州义朗律师 (23)朗律师弟子一人(义玄)

(24)益州智岸法师 (25)益州会宁律师

(26)交州运期法师 (27)交州木叉提婆师

(28)交州窥冲法师 (29)交州慧琰法师

(30)信胄法师 (31)爱州智行法师

(32)爱州大乘灯禅师 (33)康国僧伽跋摩师

(34)、(35)高昌彼岸,智岸二人

(36)洛阳昙润法师

(37)洛阳义辉论师 (38)、(39)、(40)又大唐三人

(41)新罗慧轮法师 (42)荆州道琳法师

(43)荆州昙光法师 (44)又大唐一人

(45)荆州慧命禅师

(46)润州玄逵律师(附义净)

(47)晋州善行法师 (48)襄阳灵运法师

(49)、(50)沣州僧哲禅师(哲禅师弟子二人)

(51)洛阳智弘律师 (52)荆州无行禅师

(53)荆州法振禅师 (54)荆州乘悟禅师

(55)梁州乘如律师 (56)沣州大津法师

又重归南海传有师资四人

(57)郑州贞固律师 (58)贞固弟子一人(怀业)

(59)汴州道宏法师 (60)襄州法朗法师

由于以上六十人中在(46)润州玄逵律师项内附有义净本人的传记,所以总共应为六十一人的传记。〔4〕

那么这些入竺僧是从哪条路线到印度或师子国去的呢?现将其往返路线汇集如下:

一、去时所走之路线:

1.西域路十四人(玄照、师鞭、慧业、玄恪、末底僧诃、玄会、质多跋摩、隆、信胄、僧伽跋摩、大唐三人、慧轮)

2.吐蕃道六人(道希、玄太、道方、道生、吐蕃公主奶母息二人)

3.南海路三十九人(新罗僧二人、常愍及其弟子、明远,义朗、义玄、智岸、会宁、运期、木叉提婆、窥冲、慧琰、智行、大乘灯、彼岸、智岸、昙润、义辉、道琳、昙光、大唐一人、慧命、玄逵、义净、善行、灵运、僧哲、其弟子玄游、智佛、无行、法振、乘悟、乘如,大津、贞固、怀业、道宏、法朗)

4.路线不明者二人(阿离耶跋摩、佛陀达摩,去路皆不明)

以上这些人中,再度入竺,或赴西域南海去的僧侣有四人,即:玄照、玄太都是西吐蕃路再次入竺的。而僧伽跋摩、义净则各自两次到了交趾、室利佛逝,把这些加起来,其去路即:

经西域路者……十四人

经吐蕃道者……八人

经南海道者……四十一人

路线不明者……二人

共计六十五名(61名+4名)。

象这样取西域路或吐蕃道、南海路去往西方者,其中未到达印度或师子国(今斯利兰卡)而在途中各国停留或病死者也并不少。在以上六十五人中,从未到达印度者的行动来看,其情况如下:

二、未到达印度者,计二十三人:

(1)途中死亡者十二人(新罗僧二人,常愍及其弟子、昙润、义辉、大唐一人、玄逵、僧伽跋摩(2)、法朗、法振、乘悟)

(2)逗留在室利佛逝者二人(运期、怀业)

(3)行踪不明者二人(昙光、会宁)

(4)途中归国者七人(慧命、善行、大津、贞固、道宏、乘如、义净(2))

另外,到达印度或师子国者的行动如下:

三、到达印度或师子国者……四十一人

(1)死在印度或归途者……十八人(玄照(2)、木叉提婆、窥冲、大乘灯、智行、阿离耶跋摩、道希、信胄、隆、玄恪、慧业、师鞭、无行、玄会、道生、末底僧诃、义玄、智岸)

(2)平安归国者……五人(玄照(1),灵运、义净(1)、玄太(1)、(2)、僧伽跋搜摩(1))

(3)行踪不明者……十一人(慧琰、佛陀达摩、义朗、大唐三人、质多跋摩、智弘、道琳、彼岸、智岸)

(4)留在当地者……七人(明远、道方、慧轮、僧哲、吐蕃公主奶母息二人、玄游)

由此看来,在六十位入竺僧中,约半数的三十人,在印度或途中死去,可见当时求法入竺的旅行是相当危险的,而平安归国者仅有五人,加上从途中归国者,也只不过是十一名。逗留在印度或东南亚各地的人也不少,前后为九人,与平安归国者的数字相差无几。如果考虑一下行踪不明者十三人的下落,牺牲者也可能不少。总之,《求法高僧传》汇集了义净在当地旅行中所作的记载,因此,这一数字可以说极好地说明了当时入竺僧的实际情况。

其次,让我们探讨一下入竺僧归国时所走的路线。在这种情况下拟合计一下入竺僧(包括途中死亡者在内),其归途是取西域、吐蕃、南海三道中哪一条路线。例如京师的玄会、并州的道生均系由王舍城进入泥波罗(尼泊尔)并病故于此地。估计他们都是要返回故乡而进入泥波罗的,所以可以把他们算做是经由吐蕃路。另外,虽然记载说大唐三人是由乌长僧带领到达北印度的,但是,如果他们是经由南海路归国的话,理应会传到义净耳中。虽然其生死不明,但是,因为没有死亡的记载,所以仍把他们算作是经由西域路归国的。这样整理一下就可以看出其归国时所走的路线。

四、归途所走之路线

1.西域路 九人(僧伽跋摩、道琳*、无行*、智弘*、大唐三人*,质多跋摩*、佛陀达摩〔5〕)

2.吐蕃路 五人(玄照(1)、玄太(1)(2)、玄会、道生、末底僧诃)〔6〕

3.南海路 十人(义净(1)(2)*、灵运、彼岸*、智岸*、乘如*、慧命*、善行*、大津*、贞固*、道宏*〔7〕)

以上,根据义净的记载,在探讨了入竺僧往返路线之后,我们可以了解到当时有不少入竺求法僧是通过南海路。另外,凡是经由南海路的入竺僧肯定不是以印度和师子国为最终目标,不少人是到室利佛逝国去的。这是因为义净本人往返均是取南海路,而且归国后,又再度往还于室利佛逝国,所以,传入其耳目中的消息自然大多与南海路有关。同时,不言而喻,这也表明了当时南海路已逐渐增加了重要性。

另一重要的情况是,当时作为入竺的路线意外地使用了吐蕃路这一点。正如我在旧稿〔8〕中谈到过的那样,自中唐以后,由于唐蕃会盟的成立,从青海、经拉萨,再经由泥波罗赴中印度的路线,使用的比较频繁。

下面,让我们根据义净的叙述,对西域路、吐蕃路、南海路具有代表性的路线分段进行探讨。

二、求法僧之西域路

众所周之,因为义净往返均是经由南海路,所以根据传闻所记载的有关西域路的叙述肯定不甚明确。由于他本人缺乏有关西域的知识,因而很多地名欠缺,尤其是经过的路线很不清楚。下面让我们看一下估计是经由西域路的二、三位僧侣的传记。在《求法高僧传》上卷《慧业传》中有如下记载:

慧业法师者,新罗人也。在贞观年中往游西域,住菩提寺观礼圣踪,于那烂陀久而听读。净因检唐本,忽见梁论,下记云,在佛齿木树下新罗僧慧业写记。访问寺僧云终于此。年将六十余矣。所写梵本并在那烂陀寺。

文中仅记有“游西域”,而全无有关西域地名的记载。其所通过何处毫不明确。另外,又在同书《佛陀达摩传》中有如下记述:

佛陀达摩者,即睹货速利国〔9〕人也。大形模足气力。习小教常乞食。少因兴易,遂届神州云。于益府(成都府)出家,性好游涉,九州之地无不履焉。后遂西遄周观圣迹,净干那烂陀见矣。后乃转向北天,年五十许。

佛陀达摩为粟特人,因进行贸易而访问了中国,于成都出家,后西游至印度,据说义净曾在那烂陀寺会见过他。从前后的记载来看,估计他是经由东突厥斯坦到达印度的,但详情不明,由于“后转向北天”所以,归途想必也是经由西域,后情况不明。除上述者外,《求法高僧传·玄会传》中载有:

玄会法师者,京师人也。云是安将军之息也。从北印度入羯湿弥罗国,为国王赏识。

又同书《质多跋摩传》中还记有“复有一人,与北道使人相逐至缚渴罗国。”与前揭隆法师之“从北道而出,取北印度欲观化中天”皆说明以上三僧,即玄会,质多跋摩、隆法师三人均取道于西域路。另外,我想“取北道而到西国”的信胄、“与使人相随礼觐西国”的僧伽跋摩,“从北道到乌长那国”的大唐三人(名不详)等,估计也都是取道西域路的。

但是,在众多的西域求法僧当中,命运最不幸的乃是记载于本书卷首的玄照。根据《求法西域传》的记载,玄照似乎是与师鞭、玄恪、末底僧诃、慧轮等人同行的。因为在同书师鞭条中记述说:“与玄照师从北天向西印度”。关于玄恪记载说:“与玄照法师贞观年中相随而至大觉(寺)”。关于末底僧诃记述道:“与师鞭同游,俱到中土”。关于慧轮则作“奉敕随玄照师西行以充侍者”。而在沙门《玄照传》的开头部分作如下记述:

沙门玄照法师者,太州仙掌(陕西省华阴县)人也。梵名般迦舍末底(唐言照慧)。乃祖乃父冠冕相承。而总髻之秋抽簪出俗,成人之岁思礼圣踪。遂适京师寻听经论。以贞观年中乃于大兴善寺玄证师处,初学梵语。于是仗锡西迈,挂想衹园。背金府而出流沙,践铁门而登雪岭。漱香池以结念,毕契四弘。陡葱阜而翘心,誓度三有。途经速利,过睹货罗。远跨胡疆,到吐蕃国。蒙文成公主送往北天,渐向阇阑陀国。

上文中,金府乃金城府的简称,亦为兰州之异称。流沙即塔克拉玛干沙漠。铁门是坎达克(距佉沙三日行程)与蒂尔米德之间的峡谷。雪岭即兴都库什山脉。香池即喜马拉雅山脉北麓,位于香山以南的阿那婆答多池(一名无热脑池)。葱阜一般指葱岭(帕米尔),但在此情况下则指喀喇昆仑山脉和西北喜马拉雅山脉的群山。速利乃指粟特。睹货罗指吐火罗斯坦。吐蕃指西藏的拉萨地方。其行程极为复杂。

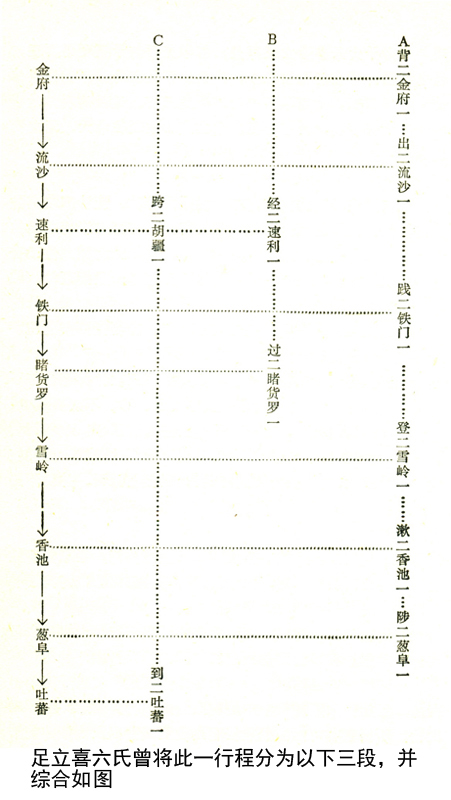

过去,足立喜六氏曾将此一行程分为以下三段,并综合如下图,这实在是卓越的看法。〔10〕不过其中的B、C、不必要分成两段,所谓“远跨胡疆”,亦可看作是概述通过了速利和睹货罗。即足立氏叙述说:“玄照法师出兰州至吐蕃的路线,虽然在其文章中分为三段,但是将其综合来看,就会明瞭”,并以下图进行了分析;

(图另附见下页)

于是,他推测说:“故玄照法师取北道出铁门,经睹货罗故地,然后溯缚刍河及印度河,西北越过喜马拉雅山脉,访问了香池,再沿布拉马普特拉河到达了拉萨”。

自粟特经吐火罗斯坦出印度西北部的园照一行,大概是自拉达克地方经阿那婆答多池到达西藏的拉萨,然后再由此处越过喜马拉雅山出印度的阇兰达罗,看起来好象是经过了相当迂回的道路。但是,正如在《慧轮传》中所看到的此一行人因为是“奉敕”西行,所以也有可能他们兼任着出使西域诸国及西藏的使节的职务。也许他们是特意被派遣去了解被称为小西藏的拉达克地方与西藏本部即拉萨的地理关系的。关于其间情况,虽无史料能够加以说明,但是,如果从《玄照传》来看就不得不认为他们是经过上述路线到达印度的。因此可以认为他们是继续使用了如《慈恩传》中所记载的自伊塞克湖畔,经怛逻斯地方,索格底亚那到达吐火罗斯坦,再由此南下到达印度西北部的玄奘入竺路线。可以认为屡见于《求法高僧传》中的“游西域”,或“从北道”均可看作是经由西域的路线。由于义净往返都是经由南海路,因而有关来自西域方面的入竺僧的情况,仅留下了他偶然在那烂陀寺遇到的僧侣和听其他人传说的记载。由于他未亲自到过当地,因而其内容也相当模糊。

玄照此后的阇兰陀国停留了四年,在莫诃菩提四年,在那烂陀寺三年,在恒河北方的苫部王(庵摩罗跋国王苫部,苫部为Licehavi之略音,即住在毘舍离国的信者寺)身边三年,共在印度各地停留了十四年。俟后由于唐使王玄策的上奏,皇帝承认其高德,遂经吐蕃路于麟德年中(664—665年)归国。(请参看下节)玄照与洛阳诸贤德相见,略论佛法纲纪,并翻译了萨婆多部律摄,但是,高宗命他再次赴羯湿弥罗国,迎请长年婆罗门卢迦溢多(lokayata)。关于其间之原委,在《玄照传》中有如下记述:

于时麟德年中,驾幸东洛,奉谒阙庭。还蒙敕旨,令往羯湿弥罗国,取长年婆罗门卢迦溢多,既与洛阳诸德相见,略论佛法纲纪。敬爱寺导律师、观法师等,诸译萨婆多部律摄。即而敕令促去,不遂本怀,所将梵本悉留京下。

即,玄照本欲翻译萨婆多部律摄,但是,由于高宗的命令,为了迎请卢迦溢多和求得仙药而再次入竺。在《玄照传》中继上述一文又作了如下叙述:

于是重涉流沙,还经碛石。崎岖栈道之侧,曳半影而斜通,摇泊绳桥之下,没全躯以傍渡,遭吐蕃贼脱首得全,遇凶奴寇仅存余命。行至北印度界,见唐使人引卢迦溢多于路相遇。卢迦溢多复令玄照及使傔数人,向西印度罗荼国取长年药,路过缚渴罗到纳婆毗诃罗睹如来澡盥及诸圣迹。渐至迦毕试国礼如来顶骨,香华具设取其印文,观来生善恶,复过信度国方达罗荼矣。蒙王礼敬安居四载,转历南天,将诸杂药,望归东夏。

此段文写比较费解,但是仅从其所列举的地名,即流沙→碛石→缚渴罗→纳婆毗诃罗→迦毕试国→信度国→罗荼国,也可以了解他大概是自塔里木盆地经碛石(塔什库尔干)、帕米尔、瓦罕山谷,到达了缚渴罗(巴尔赫),并在此访问了城外西南的纳缚毗诃罗。《大唐西域记》卷一缚喝国条记载说:

迦蓝百有余所,僧徒三千余人,并皆习学小乘法教。城外西南有纳缚僧迦蓝,,此国先王之所建也。

自缚渴罗南行,经过迦毕试国(喀布尔北面的贝格拉姆),大概是经喀布尔、白沙瓦、哈拉纳而到达信度国(印度河下游的大国,首都毗苫婆补罗,现巴基斯坦苏库尔地区之地区之阿罗尔)和罗荼国(大唐西域记之摩诃剌陀国,首都被比定为孟买东北约50公里处的卡利扬,或孟买东北150公里处的纳西克等地。是纳巴达河东南之大国,在其领内有阿旃陀石窟)。

这就是说,吐蕃路虽然是条捷径,但看来是条非常艰难的路线,尽管玄照在第一次入竺的归途经由了吐蕃路,但在第二次入竺时,他却是越过帕米尔,经自古以来的西域南道出阿富汗,再由此南下到达了印度的西南部。

玄照在罗荼国居住了四年,在好不容易地得到了各种杂药之后企图返回中国,但是他后来的命运却很不济。在《玄照传》的末尾有如下一段记载:

到金刚座,旋之那烂陀寺,与净相见,尽平生之志愿,契总会于龙华。但以泥波罗道吐蕃拥塞不通,迦毕试途多氏捉而难度,遂且棲志鹫峰,沈情竹苑,虽每有传灯之望,而未谐落叶之心。嗟乎,苦行标诚,利生不遂,思攀云驾,坠翼中天,在中印度庵摩罗跛国遘疾而卒,春秋六十余矣(言多氏者,即大食国也)。

也就是说玄照巡游了金刚座(Budhagaya)那烂陀寺,在此遇到了义净。义净较详细地了解玄照的行动一定也是在这个时候。两人互相叙说了平生之志,同时发誓要在龙华(据说在距今五十六亿七千万年后,弥勒菩萨将要出世,那时要在华林园中召开龙华大会)相会。不久,玄照将要归国,但因吐蕃阻断了泥波逻道(吐蕃道)无法通过,而经由吐火罗斯坦的道路又因伊斯兰教徒的入侵而无法前行,便只好暂栖于鹫峰,(灵鹫山即Gridrak-ūta)竹苑(竹林精舍VenuVana Vihāra)即新王舍城附近。后来,据说病死在中印度的庵摩罗跋国(Vai'sāi?)。〔11〕总之,玄照为了求法和根据敕命,两次流浪西域、天竺共三十余年,最后终于病死在异乡。有关其生涯,〔12〕在《求法高僧传》中只有很少记载。义净之所以将其传记置于卷首,乃是因为理解到他入竺求法行的范围极广,旅途极为艰辛。当你读了这篇行纪,就能很好地了解西域路仍旧是一条重要的入竺路线。

三、求法僧与吐蕃路

据《求法高僧传》的记载,七世纪后半期经由吐蕃(即所谓的吐蕃路或泥波罗道)入竺的求法僧意外地多了起来。对此,笔者曾在以前谈过。〔13〕总之,太宗——高宗时代,唐与吐蕃的关系极为密切,甚至将文成公主下嫁于吐蕃,因此自青海经拉萨,再经由尼泊尔赴中印度的所谓吐蕃路,使用频繁。下面我将有关《求法高僧传》中经由吐蕃路的求法僧的记载,加以整理,以便进一步弄清其实际情况。

首先,最详细地叙述经由吐蕃路的就是前载玄照之行程。如前所述,玄照第一次入竺时,其路线与玄奘大致相同。他在印度各地研究、学习佛经约十四年,后根据唐使王玄策的报告被命令归国。当时,他是经吐蕃路归国的。《玄照传》对其归途作了如下记述:

路次泥婆罗国,蒙王发遣送至吐蕃,重见文成公主,深致礼遇,资给归唐。于是巡涉西蕃而至东夏。以九月而辞苫部,正月便到洛阳,五月之间途经万里,于时麟德年中。

由此看来,玄照是首先到了泥泊尔,然后在此随尼泊尔王派遣的向导到达吐蕃。此处所说的吐蕃,因为写作“重见文成公主”,因而明显地是指首都拉萨。玄照第一次入竺时也是从拉达克地方访问了拉萨,由于文成公主的帮助而得以到了印度的阇兰陀罗,故在此处写作“重见文成公主”。据说文成公主对玄照优厚相待,并资助其旅费,使之回到了唐朝。在唐蕃关系如此亲密的时代,入竺僧在吐蕃均受到优厚的待遇。此吐蕃路之所以吸引人,主要在于从唐至天竺往返仅需五个月,真可谓是条捷径。玄照也曾说道:“以九月辞苫部(毘舍利王),正月便到洛阳,五月之间,途经万里”。

但是,如前节所说,即使对于象玄照这样的经验丰富的入竺僧来讲,一旦吐蕃封锁了此路线,就很难通过了。他万里迢迢去到印度西南部的罗荼国,取得了长生不老药,带着许多药材企图返回中国,然而终因“泥波罗道吐蕃拥塞不通,迦毕试途(经由吐火罗斯坦的归路)多氏,(大食,即伊斯兰势力)捉而难度”而未能归国。

两次往返于如此艰难的吐蕃路的则是下面所要谈的玄太法师。

玄太法师者,新罗人也。梵名萨婆慎若提婆(唐云一切智天)。永徽年内取吐蕃道,经泥婆罗到中印度,礼菩提树,详检经论,旋踵东土。行至吐谷浑,逢道希师覆向引致,还向大觉寺,后归唐国,莫知所终矣。

根据上述《玄太法师传》,所谓吐蕃道的路线为:吐谷浑(青海)→吐蕃(拉萨)→泥波罗(尼泊尔)→中印度,据说他于永徽年间即由此路入竺,后又沿同一路线返回吐谷浑,恰巧遇上将要入竺的道希法师,复再次返回中印度的大觉寺。关于道希法师的传记,在《求法高僧传》中作如下记述:

道希法师者,齐州历城人也。梵名室利提婆(唐云吉祥天也)。乃门传礼仪,家袭搢绅幼渐玄门,少怀贞操。涉流沙之广荡,观化中天。陟云岭之嵚岭,轻生殉法。行至吐蕃,中途危厄,恐戒检难护,遂便暂舍。行至西方,更复重受,周游诸国,遂达莫诃菩提,翘仰圣踪经于数载。既住那烂陀,亦在俱尸国。蒙庵摩罗跛国王甚相敬待。(中略)住庵摩罗跛国遭疾而终,春秋五十余矣。(下略)

由此可知,道希法师与玄太法师一起沿吐蕃路到达了中印度的莫诃菩提,在巡游了各地佛迹之后,病逝于庵摩罗跋国。

另外,关于师鞭法师记载说:“与玄照师从北天向西印度,到庵摩罗割跛城,为国王所敬。居王寺,与道希法师相见,申乡国之好,同居一夏,遇疾而终,年三十五矣。”与玄照师一起经由西域、吐蕃进入印度,他也是与道希师在毗舍利王寺偶然相遇的,可惜只三十五岁就病故了。

并州人道生法师也是经由吐蕃路入竺的。根据《道生法师传》的记载:

道生法师者,并州人也。梵名*达罗提婆(唐云月天)。以贞观末年从吐蕃路,往游中国。到菩提寺礼制底讫,在那烂陀学,为童子王〔14〕深所礼遇。复向此寺东行十二驿有王寺,全是小乘。于其寺内停住多载。学小乘三藏精顺正理,多赍经像言归本国,行至泥婆罗遘疾而卒,可在知命之年矣。

可以了解到他也是贞观末年(649年)经由吐蕃到达印度。凡是经由吐蕃赴天竺的僧侣几乎都要经过泥波罗,因此下面所谈的道方师传,虽然并未写明是经由吐蕃,但是我想依然是经吐蕃路去的。

道方法师者,并州人也。出沙碛到泥婆罗。至大觉寺住,得为主人。经数年后,还向泥婆罗。于今现在,即亏戒检,不习经书,年将老矣。

虽然从“出沙碛”一句,看上去似乎是指西域的沙漠路,但实际上则是描述了羌塘高原的荒凉景色。同时从到泥波罗来看,可以认为道方师也是经由吐蕃路较为妥当。

以上,从种种例子来看,〔15〕虽然《求法西域传》的记载在细节上并不详细,但是它却暗示了七世纪后半期有相当数量的僧侣是经由吐蕃路而进入天竺的。

四、求法僧与南海路

正如第二节所谈,义净往返均是经由南海路,为此经由南海路的入竺僧的记载为数最多。如果综合这些行纪来看就会弄清当时南海路的主要路线。下面,让我们摘录其主要的二、三段记述来看一看:

首先根据《求法高僧传》上(以下同)《明远法师传》的记载:

明远法师者,益州清城人也。(中略)遂乃振锡南游,届于交趾,鼓舶鲸波到诃陵国,次至师子洲,为君王礼敬。乃潜形阁内,密取佛牙,望归本国以兴供养。既得入手,翻被夺将,不遂所怀,颇见陵辱。向南印度,传闻师子洲人云,往大觉中,方寂无消息。

我们可以了解到明远法师是经由交趾→诃陵国→师子洲→南印度→大觉寺这样的路线入竺的。诃陵国是唐代对爪哇岛的称呼,可以比定为见于所罗门东洋航线中的Kadrenge(即现在的北加浪岸)。七世纪的诃陵国佛教极为盛行,因而有人到该国从事译经,也有继续到西方各国去的。例如会宁律师:

爰以麟德年中仗锡南海,汎舶至诃陵洲,停住三载。遂共诃陵国多闻僧若那跋陀罗,于阿笈摩经内译出如来涅槃焚身之事。斯与大乘涅槃颇不相涉。(中略)会宁既译得阿笈摩本,遂令小僧运期奉表赍经,还至交府,驰驿京兆,奏上阙廷,冀使未闻流布东夏。运期从京还达交趾,告诸道俗,蒙赠小绢数百匹,重蹈诃陵极德智贤(若那跋达罗),与会宁相见。于是会宁方适西国。比于所在,每察风闻,寻听五天,绝无纵绪。准斯理也,即其人已亡。

即他在诃陵译经后,又继续前往西方,但据说其行踪不明。

另外,常愍禅师自诃陵国去到末罗瑜国,又欲由此地去参拜中天,但途中船只沉没,他口诵佛经沉没于汪洋巨浪之中,其弟子号咷大哭,向往着西方亦没于海。高昌人彼岸、智岸二法师与使节王玄廓将由南海路归国,但亦均病死于航海途中。看来当时南海路也并不是一条很容易走的路线。如慧命禅师那样能够“汎舶而行至占波(一般指广南)遭风,而屡遘艰苦。适马援之铜柱,息匕景(顺安府)而归唐。”实在是太幸运了。

《求法高僧传》下卷卷首记载的道琳法师,其往路也是经由南海路而行的。《道琳传》记述说:

鼓泊南溟,越铜柱而届郎迦,历诃陵而经裸国。所在国王礼待极致殷厚,经手数载到东印度耽摩立底国,住经三年,学梵语。

他也是经由铜柱→郎迦(一名郎迦戌,位于马来半岛东北暹罗湾西北隅)→诃陵→裸国→耽摩立底国与诃陵。另外,文中的裸国并不是尼科巴岛,而是指苏门答腊南部。〔16〕

关于南海路各国间航行所需之天数,则在下面的《无行禅师传》中有详细记载:

无行禅师者,荆州江陵人也。(中略)与智弘为伴,东风汎舶,一月到室利佛逝国。国王厚礼特异常伦,布金华,散金栗,四事供养,五对呈心。见从大唐天子处来,倍加钦上。后乘王舶,经十五日达末罗瑜洲。又十五日到羯荼国。至冬末转舶西行,经三十日到那迦钵亶那,从此泛海二日到师子洲,观礼佛牙。从师子洲复东北泛舶一月,到诃利鸡罗国。此国乃是东天之东界也。即赡部洲之地也。停在一年,渐之东印度,恒与智弘相随。

也就是说无行禅师是经由室利佛逝、末罗瑜等地入竺的,其间的日程是:唐→(一月)→室利佛逝→(十五日)→末罗瑜→(十五日)羯荼国→(三十日)→那伽钵亶那→(二日)→师子洲→(一月)→诃利鸡罗国。

还有一人留下有更详细的记载,这就是义净本人的行纪。让我们首先看一下《义净传》:

〔咸亨三年〕至十一月,遂乃面翼轸背番禺,指鹿园而遐想,望鸡峰而太息。……未隔两旬,果之佛逝。经停六月,渐学声明。王赠支持送往末罗瑜国(今改为室利佛逝也)。复停两月,转向羯荼。至十二月举帆还乘王舶,渐向东天矣。从羯荼北行十日余至裸人国。向东望岸可一二里许,但见椰子树,槟榔林森然可爱。(中略)从兹更半月许,望西北行,遂达耽摩立底国,即东印度之南界也。去莫诃菩提及那烂陀可六十余驿。

根据上述行纪,我们可以了解到义净也是经由番禺→(两旬)→室利佛逝→末罗瑜国→羯荼→(十日)→裸人国→(半月许)→耽摩立底国这一路线,同时也了解到自番禺经苏门答腊南部、马六甲海峡、羯荼(马来半岛的吉打)、裸人国而到恒河河口附近的海上交通线,是七世纪时期重要的交通航线。另外,义净在各地因待风或等待船只而停留了六个月或两个月才进入天竺的,这是说明当时乘船旅行实况的宝贵材料。

结束语

如上所述,《大唐西域求法高僧传》毫无遗漏地汇集了义净入竺前后亲身见闻的有关求法僧的情况,是一本记载七世纪后半期入竺僧实况的珍贵史料。记载在本书中的入竺僧的传记虽然详略不同,但我们可以从中窥出义净的意图。他从那烂陀寺开始,对各地的佛迹进行了注释,并附上了自己的传记,这对于长期逗留在异乡的义净来说,一定是想尽可能地留下一些记录吧。

如前所述,这部书主要记载了七世纪后半期入竺僧的情况,另外也记载了经由西域路、吐蕃路、南海路的情况。本文则主要是从东西关系史的观点出发,试图对《求法高僧传》中所记载的当时交通路的概况及通过的入竺僧的分类作简单的论述。

注释

〔1〕义净撰,足立喜六译注《大唐西域求法高僧传》(岩波书店,昭和十七年),同,高田修译注《大唐西域求法高僧传》(《国译一切经》史传部11所收,大东出版社,昭和十五年)解题。参看:Ed.Chav annes: Voyages des pélerinse boudnhistes-Les Religieux émine-nls qui allerent chercher la loi dans les Pays d'Occident,M-emoire composé a l'epoque de le grand dynastie T'ang rar I-tsing,traduit en frangis. Paris1894,

〔2〕关于义净的传记拟另作专门考证。

〔3〕在宋、元、明各大藏经及宫内厅图书寮本中未见有新罗求本法师的名字,仅见于高丽大藏经序文中,从来见到过正文。

〔4〕关于这些僧侣的出生地,除数名不明者外,其余皆已谈过。但是(24)的益州智岸法师与(54)的荆州乘悟禅师在正文中均记作同州僧,足立喜六认为此二人均为同州人。参看足立喜六前揭书第89页。但是,在此我拟按照《求法高僧传》序文,将(24)的智岸作为益州人,而将(54)的乘悟作为荆州人。现将入竺求法僧出生地一览表开列如下:

〔A〕中国僧

京师二人,洛阳三人,太州一人,齐州三人,并州三人,益州五人,交州四人,爱州二人,荆州六人,润州一人,晋州一人,襄州二人,沣州二人,梁州一人,郑州一人,汴州一人,北地一人,大唐四人,小计43人

〔B〕外国僧

新罗七人,高丽一人,吐蕃二人,高昌二人,睹货罗一人,康国一人,不明者四人,小计18人,共计61人

〔5〕带有※符号者为行踪不明者。

〔6〕玄太是两次往返吐蕃路归唐的。因此,如果将他算做两次(二人),那么经由吐蕃路的为六人。在僧名下面附有·号的僧侣均为到达泥波罗或经过泥泊罗病逝者。似乎当时进入泥波罗而死亡者为数甚多,在玄会法师条注中有:

泥波罗既有毒药,所以到彼多亡。

但是,估计染上疟疾而病逝者亦不少。

〔7〕带有※号者为途中病逝者和表示并非由印度归国,而由室利佛逝等南海诸国归国者。

〔8〕拙稿《论继业之西域行程》(《东洋学术研究》14-6,昭和50年,收录于本书563页以下)

〔9〕都货速利国为都货罗速利国之误。睹货罗速利国为睹货罗。速利国,是自怛逻斯地方至粟特、吐火罗斯坦的总称。速利为《大唐西域记》之窣利,是粟特的总称。《大唐西域记》卷一,素叶水城(在伏龙芝以东约40公里处的托克玛克附近)条中记载说:

自素叶水城,至羯霜那国(波斯史料的Kazurān,阿拉伯史料的Kassarīn,十三世纪以后的佉沙,今之沙赫里夏勃兹),地名窣利,人亦谓焉。文字语言,权随称矣。

又同书睹货逻国条中载有:

出铁门,至睹货逻国故地。南北千余里,东西三千余里。东厄葱岭,西接波剌斯,南大雪山,北据铁门。

表明是今吐火罗斯坦。

〔10〕足立喜六,前揭书,第18页

〔11〕在《大唐西域记》中亦未曾见到庵摩罗跋国的名称,不详。庵摩罗跋亦作庵摩罗割跋(《求法高僧传》卷上《师鞭传》)高田修将其转写为梵语的Amarava?Amravati?(《国译一切经》史传部11,第252页)。足立氏认为庵摩罗跋国即古代的毗舍离国,该国的信徒据说即《大唐西域记》卷7,吠舍厘国条的湿吠多补罗伽兰(前揭书第26-27页)。

〔12〕玄照的生涯极为坎坷。现将其往返情况列记如下:

a.第一次入竺行——贞观中,经由西域赴印度西北部,复经吐蕃至中印度。永徽年间(650-655年)逗留于大觉寺。停留在摩揭陀国。

b.第一次归国——麟德二年(665年)经泥波罗、吐蕃路归国。

c.第二次入竺行——再次到达西域,但却是经由帕米尔、瓦罕至罗荼国。

d.后巡游中印度,上元中(674-715年)在那烂陀寺与义净相遇。后病逝于庵摩罗跋国信者寺,享年六十余岁。

〔13〕拙稿《论继业之西域行程》(《东洋学术研究》14-6,昭和50年,收录于本书562页以下)第四节,更详细的叙述可参照足立喜六:《大唐西域记之研究》(法藏馆,昭和18年)下卷,后篇第五,唐代之吐蕃路。

〔14〕童子王,指东印度迦摩缕波(Kamarupa)国王拘摩罗。《大唐西域记》卷10,迦摩缕波国条,关于拘摩罗原注为“唐言童子”。童子王敬慕高德之沙门,在玄奘再三恳求后,才得以访问该国。道生法师也被迎至该国。

〔15〕《求法高僧传》中有关于吐蕃公主奶母之两个儿子留学于泥波罗的珍贵记载,其记述如下:

复有二人,在泥波罗国,是吐蕃公主奶母之息也。初并出家,后一归俗。住天王寺,善梵语并梵书。年三十五,二十五矣。

另外,从炎热的印度一转移到尼泊尔,好象有不少人患了此地的风土病(估计是疟疾),有众多的人在归途中病逝于泥波罗。道生、末底僧诃、玄会等人皆在其列。《玄会传》中记载说:“泥波罗既有毒药,所以到彼多亡也。”

〔16〕足立喜六,前揭书,第117页注3。

丝绸之路史研究/ (日)长泽和俊著 ( RI ) CHANG ZE HE JUN ZHU; 钟美珠译.-天津: 天津古籍出版社, 1990;