丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

6.4 兰州—西宁经济区的协同转型

作者:马莉莉,任保平

兰州—西宁经济区地处西北,是丝绸之路经济带的重要组成部分,虽然改革开放以来得到较大发展,但总体水平仍旧相对落后,属于经济塌陷区。促进兰州—西宁经济区转型升级,以中心城市带动周围地区协同发展,对于缩小我国区域经济发展差异有着重要意义。

一、兰州—西宁经济区概况

兰州—西宁经济区,是指以兰州和西宁两个省会城市为核心,沿湟水和黄河流域的两条城镇发展轴为纽带,北起白银、南至临夏、东起定西、西至西宁这一区域范围,包括甘肃省的兰州市、白银市、定西市、临夏州、武威市和青海省的西宁市、海东地区、海南州和黄南州9个地市州的42个县(区)。①

2006年11月,著名学者贺有利在《兰州日报》发表《析兰州—西宁经济带》,提出以兰州、西宁为“两点”,以“一河”为轴线的兰州—西宁经济带;2009年7月向国家发改委提交《设立兰州—西宁经济区的建议》,提出使其发展成为西部大开发的第四增长极。2011年3月14日,十一届全国人大四次会议召开,会议审查和批准了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》,青海省委提出的兰州—西宁经济区被列入其中。在《全国主体功能区规划》中,兰州—西宁经济区将开发形成以兰州、西宁为中心,以白银、格尔木为支撑,以陇海兰新铁路、包兰兰青铁路、青藏铁路沿线走廊为主轴的空间发展格局;其功能定位是:全国重要的循环经济示范区,新能源和水电、盐化工、石化、有色金属和特色农产品加工产业基地,西北交通枢纽和商贸物流中心,区域性的新材料和生物医药产业基地。②

从兰州—西宁经济区的发展基础来看,首先,地处西藏、新疆、内蒙古、宁夏四个民族自治区的联结部,为西北地区中心,具有一定地缘优势;其次,处于西北地区的交通要道,兰州则是西北铁路网和公路网的交会中心,具有促进货物和人员往来的便利条件;最后,兰州—西宁经济区位于黄河干流及支流湟水、庄浪河两岸,是甘肃、青海的水资源汇集地,黄河龙羊峡至黄河“三峡”河段水能资源丰富而集中,发电和灌溉条件相对优越,使兰州—西宁经济区集中了甘肃、青海绝大部分的灌溉良田。

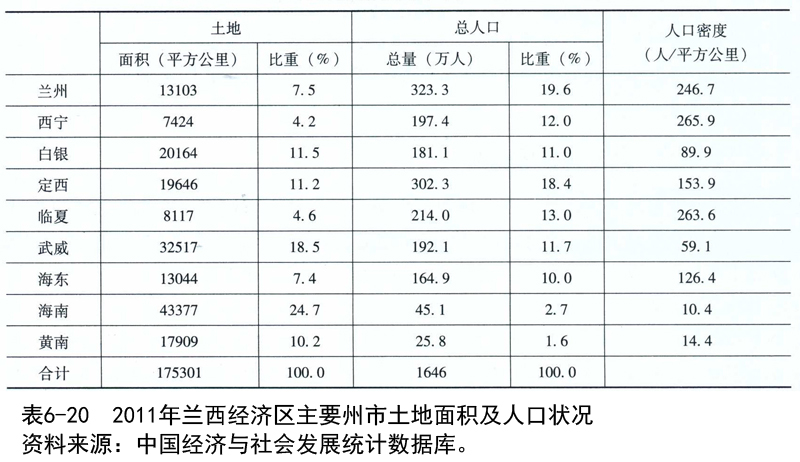

从土地和人口分布来看,兰西经济区土地总面积17.53万平方公里,常住总人口1646万人,兰州、定西、临夏、西宁等城市的总人口较多,合计占兰西经济区的63%;其中西宁、临夏和兰州的人口密度最大,分别达265.9人/平方公里、263.6人/平方公里和246.7人/平方公里,离其较远的黄南、海南等州县地广人稀(如表6-20所示)。

二、兰州—西宁经济区的发展特征

兰州—西宁经济区虽然处于西北部中心地带,但深处内陆,对外联系有限,经济发展水平相对较低。从其发展特征来看:

首先,外向程度有所降低。兰州—西宁经济区是甘肃和青海对外联系的核心区域,2002年兰州—西宁经济区主要城市贸易总额占甘肃和青海两省的85.9%,2011年这一比重降至50.1%。从全国情况来看,兰州—西宁经济区外贸所占比重由2002年的0.25%降至2011年的0.11%,甘肃和青海两省比重也由0.29%降至0.23%,该地区对外联系在全国的重要性很低,且呈下降趋势。从外贸依赖度来看,兰州、西宁和白银是兰州—西宁经济区中外贸依赖度相对较高的城市,2002年贸易总额占GDP的比重分别为22.3%、20.2%和12%;2011年,兰州和西宁的外贸依赖度分别大幅下降至8.9%和6.8%,白银市有所攀升,为16.4%。对外交往对兰州—西宁经济区发展的作用相对较小(如表6-21所示)。

其次,固定资产投资成为拉动经济增长的强劲动力。21世纪以来,兰州—西宁经济区对固定资产投资的依赖性不断增强,2002年,各城市固定资产投资占GDP的比重平均为48.4%,此后除2005年降至47.7%之外,其余年份均高于这一水平,2008年后更是逐年大幅攀升,由2008年的52.2%升至2012年的91.2%。定西、临夏和武威的固定资产投资额均高于地区生产总值;兰州和西宁的固定资产投资水平最高,分别为1239亿元和700亿元,占地区生产总值比重分别达79.2%和82.3%。兰州—西宁经济区增长基本靠固定资产投资来拉动(如图6-14所示)。

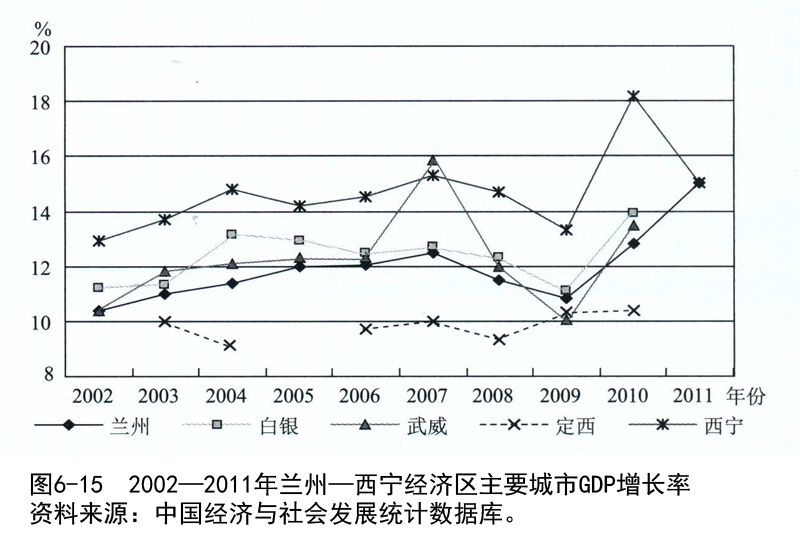

再次,在全国经济地位仍然偏低。兰州—西宁经济区在甘肃、青海两省占据主导地位,地区生产总值占比在50%以上,2002年为54.1%,2005年曾上升至54.4%,但之后有所下降,2012年为53%的水平。在强大的投资拉动下,兰州—西宁经济区保持快速增长,西宁、白银、武威和兰州的地区生产总值均保持10%以上的增长速度,西宁2010年GDP增长率高达18%。但从占全国的比重来看,兰州—西宁经济区地区生产总值仍然处于极低水平,2002年占全国GDP的0.71%,2007—2010年均低于2002年水平,2012年攀升至0.77%(如图6-15、表6-22所示)。

最后,工业化取得一定进展,但大多数州市的第一产业比重仍然相对较高。从兰西经济区各州市的产业演进来看,2002年,除兰州和西宁以外,其他地级市的第一产业比重相对较高。2012年,除兰州和临夏外,其余州市的工业比重都有显著提升,白银、西宁和海东的第二产业比重最高,分别为57.3%、51.6%和49.5%;兰州、定西和临夏的第三产业比重也较2002年有所攀升。但是从整体来看,定西、黄南、海南、武威和临夏等州市2012年的第一产业比重仍然高于20%,仅兰州和西宁两大省会城市的农业比重已低于5%,分别为2.9%和3.9%。兰西经济区仍然是工业化有待推进的西部区域(如表6-23所示)。

三、兰州—西宁经济区的空间分布格局

21世纪以来,兰州—西宁经济区形成以兰州和西宁为中心的较为松散的空间分布结构。

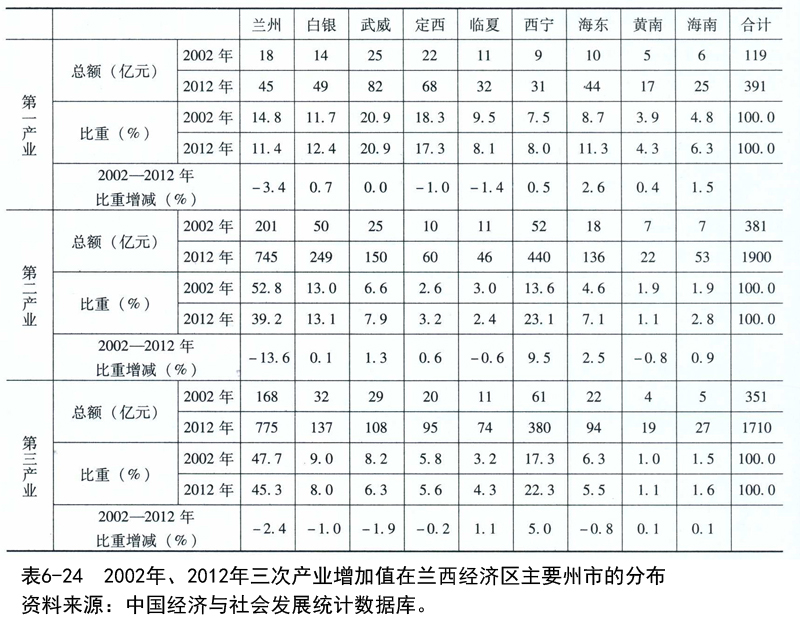

第一,从兰州—西宁经济区的第一产业分布来看,主要聚集于甘肃的武威和定西,2012年分别占兰西经济区第一产业总增加值的20.9%和17.3%;白银、兰州和海东亦分布10%左右的第一产业;从2002年至2012年的地区流向来看,海东、海南聚集第一产业的比重有所上升,分别提高2.6和1.5个百分点(如表6-24所示)。

第二,从第二产业增加值的分布来看,兰州、西宁和白银是最主要的工业城市,2002年合计占到兰州—西宁经济区整体的79.4%;2012年,西宁的第二产业增加值大幅攀升,由2002年的52亿元升至440亿元,占兰州—西宁经济区比重也由13.6%上升至23.1%,兰州的第二产业比重由52.8%下降至39.2%。西宁和海东成为第二产业聚集程度提升最快的州市,分别上升9.5和2.5个百分点。

从工业分布来看,经济区主要以能源、原材料等重工业为主导,国有经济所占比重较大;石油和天然气开采、石油加工及炼焦业,有色金属和黑色冶炼,化学原料及化学制品制造业是重要的工业行业。2011年,兰州和西宁规模以上工业总产值分别为2083.7亿元和1043亿元,占到整个区域工业总产值的76%;其中重工业总产值分别为1861亿元和930亿元,所占比重在90%左右,轻工业发展相对缓慢。此外,白银、武威也是重要的工业城市,主要发展冶金、煤炭、食品加工等工业;其余州市工业产值都较小(如图6-16所示)。

第三,从第三产业分布来看,兰州和西宁是聚集程度最高的城市,2002年第三产业增加值比重分别占到兰州—西宁经济区整体的47.7%和17.3%;2012年兰州第三产业比重下滑2.4个百分点,占比为45.3%;西宁则大幅上升5个百分点,2012年占兰州—西宁经济区整体的22.3%。白银、武威、定西、海东的服务业聚集比重均在5%~10%的水平,但2002—2012年呈现小幅下降趋势。

从服务业内部结构来看,兰西经济区以批发零售、住宿餐饮、旅游业等传统服务业为主,其中批发零售业是最大的服务业部门。2011年,兰州和西宁的批发零售业销售额分别为1813.9亿元和548.1亿元,占到经济区总销售额的90.1%;由于兰州—西宁经济区内拥有丰富而独具特色的旅游资源,尤其是兰州和西宁是西北重要的旅游城市,两地国内旅游收入占经济区总收入的71.4%;而国际旅游收入占经济区总收入的78.4%,仅仅西宁一个城市就占66.2%。旅游业的发展也带动了住宿和餐饮业等行业的发展(如表6-25所示)。

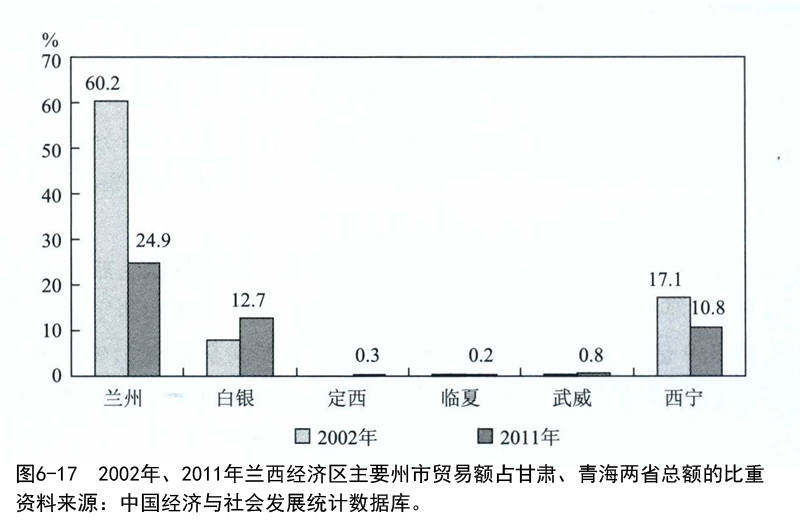

第四,外贸活动主要集中于兰州、白银和西宁,且2002-2011年,兰州和西宁的贸易地位显著下滑。2002年兰州和西宁占甘肃、青海两省贸易总额的比重分别为60.2%和17.1%,2011年分别下滑至24.9%和10.8%;白银市的贸易地位有所上升,由2002年的8%升至2011年的12.7%。兰西经济区其他州市的外贸活动极其有限,2011年,武威、定西、临夏的外贸额占两省比重不足1%(如图6-17所示)。

第五,兰州和西宁成为区域内经济活动最为聚集的中心城市,2002年兰州GDP占到兰西经济区整体的45.4%,2012年下降至39.1%;西宁则由14.3%大幅攀升至21.3%。白银、武威、定西、临夏、黄南的GDP比重均有所下滑(如图6-18所示)。

综上所述,兰州—西宁经济区基本形成以兰州和西宁为服务业、工业、外贸和经济中心,白银为工业次聚集区,武威、定西、海东为农业聚集区,以及临夏、黄南、海南为边缘地带的空间分布结构。而且,兰州—西宁经济区整体经济发展水平较低,工业化进展有限,中心城市与外围州市间的分工细化程度不高,属于相对松散的城市群落。

四、协同转型的选择与参与丝绸之路经济带的进展

兰州—西宁经济区在中国向东开放的大背景下,距离国际市场较远,又属于农业比重高、传统体制改革滞后的地区,因此,兰州—西宁经济区的产业聚集程度较低,并且主要通过大规模投资推动工业化和城市化进程。从城市群的发展来看,各个中心地区处于产业和人口趋于集聚的初始阶段,各州市之间的分工重构和内在联结还远没有完成,这给兰州—西宁经济区寻求中心城市与城市群的协同转型带来难度。

然而,经过多年发展,以兰州和西宁为中心的兰州—西宁经济区已经累积起一定工业基础,以及呈现出向服务经济演进的趋势。作为占全国11.7%土地面积的甘肃、青海两省的经济中心地带,兰州—西宁经济区初步具备城市群协同发展的条件和基础;并且在地域广袤但经济地域发展相对落后地区发展方面肩负重要责任。因此,促进兰州—西宁经济区转型发展是不可推卸的战略使命。

面对深处西北部中心、地广人稀、产业基础薄弱等制约因素,兰州—西宁经济区有必要创新发展模式,引入模块网络化机制,以驱动中心城市与城市群协同转型。主要包括:促使中心城市与国内、国际市场的软硬件通达;选择有限的产业演进方向,以形成合力;进行公共治理创新,将公共服务供给纳入全产业链,加强人力资本培育,为创新和生产分工细化提供智力支持。总的来说,就是通过全产业链重构,驱动模块网络化机制在有限的产业领域运转,使发展条件有限的兰州—西宁经济区依托于国内和国际分工网络,集中在有限领域实现分工细化与产业演进,并带动周边地区发展。

“十二五”规划实施以来,兰州—西宁经济区已经在推动地区转型升级方面积极筹划。从产业选择来看,兰州政府主要巩固原有支柱产业,同时也将文化旅游业和现代服务业作为发展重点之一,并且提出加快建设连接东西、沟通南北、辐射中亚西亚的西北现代服务中心。在《兰州市国民经济和社会发展第十二个五年规划》中,八大战略性工程包括:高技术产业开发区、经济技术开发区增容扩区及园区建设、兰州新区建设、综合交通建设工程、基地建设工程中都体现了保持第二产业发展,加快第三产业发展的倾向。同时,国家在西北地区批准第一个国家级新区——兰州新区,也为兰州经济转型提供良好的环境。甘肃省紧紧围绕着兰州新区、循环经济示范区、风电太阳能、煤油等产业的发展促进整个经济转型跨越发展,期望推动特色循环发展方式,加快产业结构战略性升级,推进增长方式由粗放型向集约型转变。

青海省矿产资源十分丰富,具有得天独厚的发展工业循环经济的资源条件,2013年,按照建设国家循环经济发展先行区行动方案,青海省将加快推进重大产业基地建设,坚持以十大特色优势产业和循环经济产业链为基础,以提高质量和效益为中心,以工业园区和集中区为载体,以重大项目为支撑,配套发展中小企业和现代生产性服务业,着力打造15个重大工业基地,以要素、产业集聚来支撑现代产业新体系。③

在向东开放背景下,兰州—西宁经济区缺乏深入国际市场的有利条件,面对向西开发开放以及建设丝绸之路经济带的战略机遇,兰西地区已经积极行动,并取得一定进展。

第一,关于定位。2013年10月,《建设“丝绸之路经济带”兰州市实施方案》被审议通过,方案提出要把兰州打造成为经济带上的核心节点城市④。2014年3月《人民日报》报道,兰州进一步提出打造成丝绸之路经济带黄金段上的“钻石节点”。2014年初,中国物流与采购联合会相关专家到定西参加项目研讨,定西提出大力发展现代物流业,建设“丝绸之路·国际商贸物流城”。

第二,大力建设兰州新区。兰州新区是西北各省第一个国际级新区,担负着向西开放桥头堡的重任,兰州致力于将发展兰州新区作为建设丝绸之路经济带的战略起点,打造为丝绸之路经济带“重要的生产资料疏解基地、工业产品生产基地、职教人才培训基地和文化融合的示范基地”。甘肃省还计划在兰州新区设立自贸区,以带动国际商贸物流的发展。

第三,兰州国际港务区的建设方案。2014年初,《兰州国际港务区建设工作方案》指出,将兰州国际港务区建设成为多式联运港口功能的国际港务区和“丝绸之路经济带”国际贸易枢纽港。建成后的国际港务区向西通过阿拉山口、霍尔果斯等边境口岸辐射中亚、西亚和东欧地区,向东通过青岛、连云港、上海、深圳等沿海口岸连通各大洲。

虽然从目前来看,兰州—西宁经济区参与丝绸之路经济带的建设方案还处于设计研讨过程中,但随着务实建设的推进,兰西经济区有可能在与国内外更广阔市场的对接中实现中心城市与城市群的协同转型。

①王海飞.兰州—西宁经济区空间差异及区域分区研究[J].地域研究与开发,2013(4).

②张学良.2013年区域经济发展报告——中国城市群的崛起与协调发展[M].北京:人民出版社,2013.

③2013年青海省将从五个方面推进工业产业转型升级[EB/OL].青海省人民政府网站,http://www. gov.cn/gzdt/2013-01/09/content_2308151.htm,2013-01-09.

④兰州新区起步又见古丝路:经济带“钻石节点”渴盼国家政策[N].每日经济新闻,2013-11-26.

丝绸之路经济带发展报告2014/马莉莉,任保平编著.-北京: 中国经济出版社, 2014;