丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

6.5 宁夏沿黄经济区的协同转型

作者:马莉莉,任保平

宁夏沿黄经济区覆盖整个宁夏黄河流域,从当前来看,正处于工业化进程中,银川成为占据中心地位的城市。充分利用国内外市场实现转型升级,成为沿黄经济区发展的战略任务。

一、沿黄经济区发展进程

宁夏沿黄经济区,以黄河中上游宁夏引黄灌溉区为依托,以银川市为中心,以石嘴山、吴忠、中卫3个地级市为主干,由青铜峡市、灵武市、中宁县、永宁县、贺兰县、惠农区、平罗县城和若干个建制镇以及宁东基地(含太阳山开发区)组成。

继2002年提出“大银川”发展战略后,宁夏于2005年提出建设沿黄经济带战略,核心是建设以银川为中心的沿黄城市带,打造“黄河金岸”,推动整个宁夏城市化发展进程;2007年,又在原有目标基础上提出使沿黄城市带发展成为宁夏对外开放和招商引资的战略平台。2010年12月,沿黄城市带升级为“沿黄经济区”,国务院《全国主体功能区规划》将沿黄经济区定为国家级重点开发区域。2010年,宁夏沿黄经济区被写入国家“十二五”规划纲要,上升为国家战略。

在2011年6月8日发布的《全国主体功能区规划》(以下简称《规划》)中,宁夏沿黄经济区在全国18个重点开发区域中名列第17位,确定其功能定位为全国重要的能源化工、新材料基地,清真食品及穆斯林用品和特色农产品加工基地,区域性商贸物流中心。《规划》称,宁夏沿黄经济区位于全国“两横三纵”城市化战略格局中包昆通道纵轴的北部,包括宁夏以银川为中心的黄河沿岸部分地区。根据《规划》确定的功能定位,宁夏沿黄经济区将构建以银川—吴忠为核心,以石嘴山和中卫为两翼,以主要交通通道为轴线的空间开发格局。同时,提升银川区域性中心城市地位,完善综合服务功能,培育发展金融、物流、信息等产业,提高产业和人口集聚能力,增强辐射带动作用;壮大石嘴山、吴忠、中卫等节点城市的规模,加强产业分工和城市功能互补。《规划》明确指出,宁夏沿黄经济区将加强宁东能源化工基地建设,最终建成全国重要的大型煤炭基地、“西电东送”火电基地、煤化工产业基地和循环经济示范区。在这一区域还要推进节水型灌区建设,加强农田设施建设和盐碱地改造,调整农牧业结构,稳定粮食生产。另外,保护和合理利用沙区资源,建设全国防沙治沙示范区,构建以贺兰山防风防沙生态屏障、黄河湿地生态带,以及自然保护区、湿地公园、国家森林公园等为主体的生态格局。建设沿黄经济区是统筹城乡发展的客观要求,是服务和保障能源“金三角”的综合平台,是我国向西开放的重要载体,是构筑生态屏障的迫切需要,不仅对宁夏的科学发展具有里程碑意义,而且对整个西北乃至欠发达地区的科学发展都具有重大的示范意义。①

目前,宁夏沿黄经济区的各市县正借力新丝路经济带建设,推进区域合作大发展。宁夏沿黄经济区的发展对深入推进西部大开发战略,完善国家宏观经济战略具有重要的现实意义和深远的战略意义。②

二、沿黄经济区的发展特征

宁夏素有“中国的穆斯林省”之称,回族文化传统、宗教信仰、生活习俗等与国内外穆斯林有诸多共同之处,形成了面向15亿人口穆斯林国家和地区开放,发展经贸合作和文化交流的有利条件。③

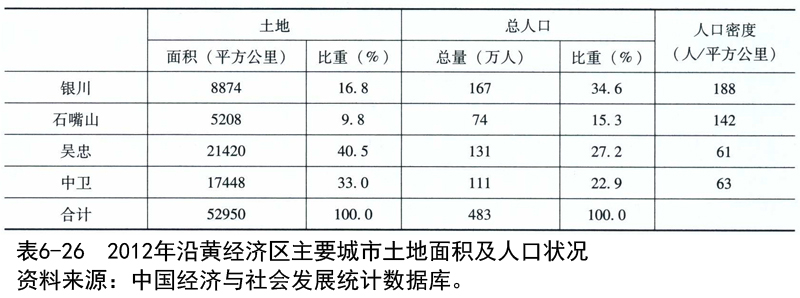

宁夏沿黄经济区由银川、石嘴山、吴忠和中卫构成主要城市,总土地面积5.3万平方公里,主要分布在吴忠和中卫;总人口483万人,其中银川167万人,约占四市合计的34.6%,人口密度亦最高,为188人/平方公里。由于深处内陆,沿黄经济区主要由投资拉动增长,并处于工业化进程中(如表6-26所示)。

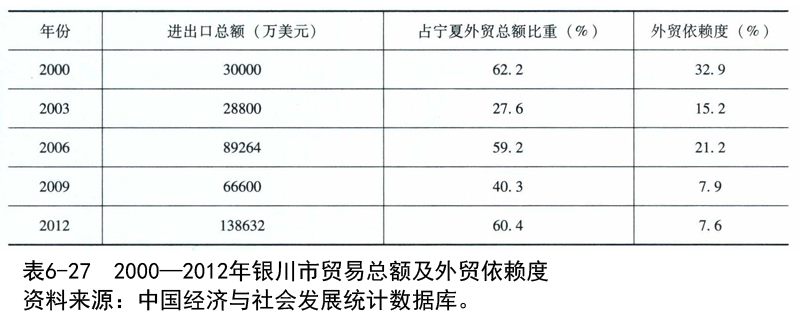

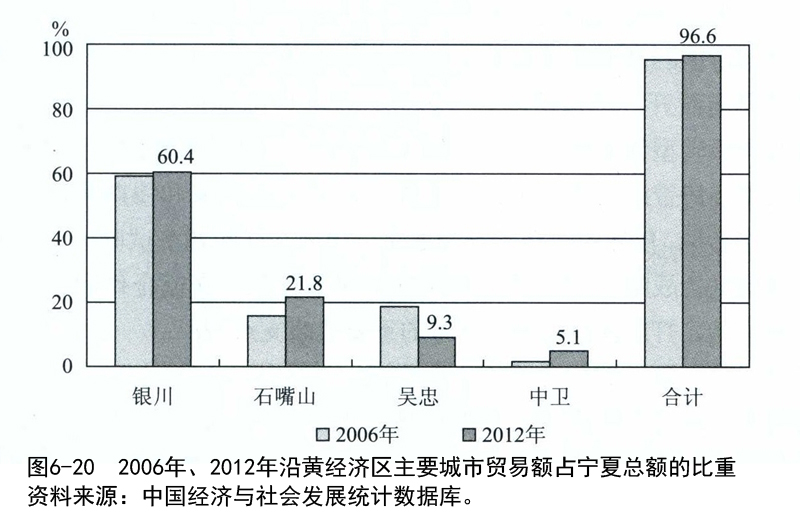

首先,外向化程度不断下降。21世纪以来,宁夏的外贸总额由2000年占全国的0.31%上升到2012年的0.41%,其中,绝大部分进出口由沿黄经济区四大城市完成,2006年,银川、石嘴山、吴忠和中卫的外贸总额为14.4亿美元,约占宁夏总额的95.3%;2012年,该比重提升到96.6%。银川市是占据绝对主导地位的外贸中心,2012年,完成贸易额占宁夏总量的60.4%。然而,从外贸额占地区生产总值比重来看,银川市的外贸依赖度不断下降,由2000年的32.9%下滑到2012年的7.6%,该地区利用国际市场拉动自身增长的能力有所下降(如表6-27所示)。

其次,固定资产投资正成为拉动沿黄经济区增长的主力。相对于外贸发展乏力,沿黄经济区的投资增长迅猛。2000年,银川市的固定资产投资占到地区生产总值的64.3%,2012年攀升至79.8%;石嘴山市、吴忠市和中卫市2010年该比重均超过100%(如图6-19所示)。

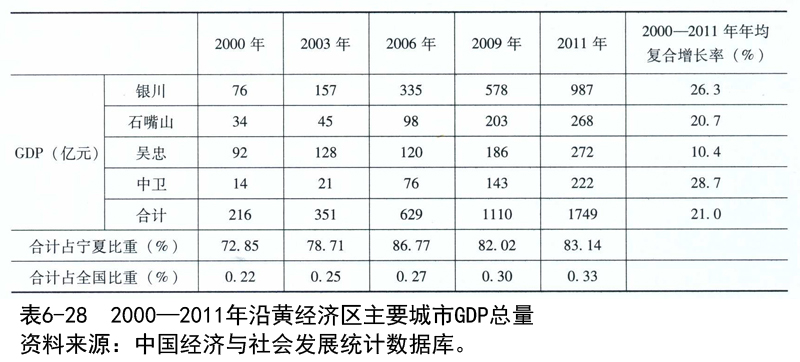

再次,强大的投资作用拉动经济快速增长。2000—2011年,沿黄经济区地区生产总值年均复合增长率达到21%,其中,中卫市和银川市增速最高,分别为28.7%和26.3%,这在一定程度上与强大的投资作用密切相关。从沿黄经济区在宁夏和全国的经济地位看,2000年,占到宁夏GDP的72.85%和全国的0.22%;2012年该比重分别上升到83.14%和0.33%。城市群拉动区域增长的效应相对显著(如表6-28所示)。

最后,沿黄经济区正处于工业化进程之中。经济快速增长使沿黄经济区主要城市的工业化不断推进,所有城市均表现为第二产业比重有较大幅度的提高,其中,2002—2011年,银川市第二产业比重上升12.5%,全市三次产业结构中,第二产业占比53.2%,成为主导产业,第三产业则下降8.3个百分点;石嘴山市第二产业比重上升13.5%,全市三次产业结构中,第二产业占比达到66.7%,第三产业亦降至31%。吴忠市和中卫市虽然工业和服务业有所发展,但仍然有较大比重的第一产业聚集,2011年,第一产业分别占到两市GDP的15.9%和17.5%(如表6-29所示)。

三、沿黄经济区的空间分布格局

目前,沿黄经济区形成工业和服务业向中心城市银川聚集的空间分布格局,城市群内部的分工协作仍有待发展。

第一,银川是沿黄经济区三次产业的聚集中心。21世纪以来,银川在沿黄经济区中的第一产业比重虽有小幅下滑,但仍然是最主要的聚集中心,第一产业占全区的34.8%;第二产业的聚集程度由2002年占到全区的42.1%上升到55.5%;第三产业聚集比重由59.1%上升到62.1%。此外,吴忠和中卫在第一产业分布中也占有较高地位,但第二和第三产业的分布与中心城市银川相距较远(如表6-30所示)。

第二,银川在重轻工业方面均加大集聚。2000年,全区38.1%的规模以上重工业聚集在吴忠,是沿黄经济区最大的重工业城市。但到2012年,规模以上重工业的49.1%聚集到银川,由此取代吴忠在区内的地位。从轻工业分布来看,2000年,银川和吴忠分别是两大规模以上轻工业城市,产值比重分别占到全区的43.7%和40.9%;2012年,轻工业同样加速向银川聚集,两市规模以上轻工业产值比重分别为66.5%和21.8%。吴忠的工业中心地位大幅下降(如表6-31所示)。

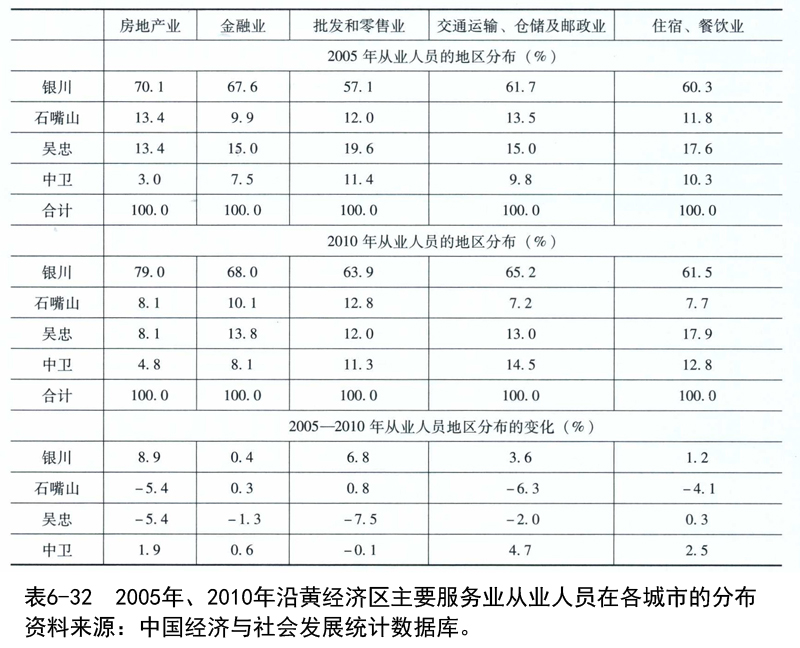

第三,服务业就业人员进一步流向银川。从沿黄经济区主要服务业的从业人员流动来看,2005年,70.1%的房地产业从业人员和67.6%的金融业从业人员集中在银川,银川是全区生产性服务中心;2010年,两行业从业人员聚集程度继续升高至79%和68%。此外,批发和零售业,交通运输、仓储及邮政业等流通性服务业,以及住宿、餐饮业等消费性服务业,也在2005—2010年继续聚集,与其他城市的差距不断拉大(如表6-32所示)。

第四,外贸活动主要聚集在银川、石嘴山两市,且所占比重有所上升。2006—2012年,沿黄经济区主要城市贸易额占宁夏的比重有所上升,2012年达到96.6%;其中,银川由59.2%小幅攀升到60.4%,石嘴山由15.7%升至21.8%;原属于第二大贸易城市的吴忠则由2006年占宁夏总贸易额的18.9%下降至2012年的9.3%。中卫的外贸水平较低,但2006—2012年所占比重有3.6个百分点的提升(如图6-20所示)。

第五,银川作为中心城市的地位显著强化。从全区经济总量的分布变化来看,2000年,银川的地区生产总值占全区的35.2%,低于吴忠42.7%的水平。工业和服务业大量流向银川,使银川的经济中心地位得到确立和巩固,到2011年,银川GDP已经占全区的56.5%,而吴忠则大幅下滑到15.6%。石嘴山的经济比重有0.4%的小幅下降,距离中心城市较远的中卫则由2000年占全区的6.5%上升到2011年的12.7%(如图6-21所示)。

总而言之,在强大的投资拉动下,沿黄经济区正形成以银川为聚集中心的工业化城市群落,吴忠地位显著下滑,经济活动进一步向银川、石嘴山流动。

四、对沿黄经济区协同转型的反思

宁夏沿黄经济区的发展就是把相对独立的城市整合起来,形成产业集聚区,使城市之间优势互补、错位发展。从沿黄经济区目前发展来看,经济增长主要通过投资驱动,充分利用国际、国内两大市场拉动经济增长的形势并不容乐观。

加快沿黄经济区的发展,一方面,可以有效促进宁夏南部山区人口向沿黄经济区转移,从根本上解决宁夏西海固地区的贫困问题。另一方面,可以充分发挥回族穆斯林的文化优势,加强与阿拉伯国家和穆斯林地区的经贸文化合作,打造西部开放新引擎,通过沿黄经济区的发展龙头带动,把宁夏建设成为我国面向阿拉伯国家和穆斯林地区开放尤其是向西开放的前沿阵地。因此,打通内陆地区与国际市场的联通途径,为产业聚集与升级转型创造条件成为宁夏沿黄经济区可持续发展的必要选择。

在丝绸之路经济带提出背景下,宁夏提出以阿拉伯国家和穆斯林地区为重点,着力建设“四大平台”,包括中阿空中丝绸之路、中阿互联网经济试验区、中阿金融合作试验区和中阿博览会战略平台,目的是促进中阿全方位的交流合作和产业发展,构建中阿合作的桥头堡,打造丝绸之路经济带的重要战略支点。④

沿黄经济区是宁夏经济活动的核心聚集区,其发展不仅对宁夏全区具有决定性意义,而且对整个丝绸之路经济带的建设也具有不可替代的战略意义。沿黄经济区的转型和发展选择包括:第一,坚持统筹全局、优势互补、分工合作的区域一体化战略,推动城市间、城镇间区域层面的一体化进程,推动城镇与农村之间城乡层面的一体化进程;第二,坚持特色化、高端化、集群化的产业结构优化提升战略,大力发展特色优势农业、特色优势工业、特色优势服务业,产业链条向中下游深加工、精加工、高附加值产品延伸,高度重视建设成组配套的先进产业集群和循环经济产业园区,形成参与、全球全国战略性分工协作的现代产业体系;第三,坚持以提高人民生活水平为根本出发点的社会保障战略,着重提高城乡居民收入,合理调控物价水平,完善社会保障体系;第四,坚持资源节约、环境友好的可持续发展战略,推广节能减排的循环经济、低碳经济,加强生态的保护、修复和建设;第五,坚持以面向穆斯林世界开放为重点的国际化大开放战略,充分利用作为“中国穆斯林省”的特殊优势,面向油气丰富的阿拉伯国家,面向印度尼西亚、巴基斯坦、孟加拉、尼日利亚、伊朗、土耳其、马来西亚等穆斯林人口大国,大力开展多种形式经贸合作,发展多层次宽领域的文化交流,在实施向西开放战略中,切实使宁夏沿黄经济区起到桥梁纽带、突破口、桥头堡、主阵地的作用。

①黄亚玲.基于产业转型升级的宁夏沿黄经济区发展现代农业的战略选择[J].安徽农业科技,2011(30).

②杨美玲.宁夏沿黄经济区区域发展研究[J].农村经济与科技,2011(12).

③周民良.促进宁夏内陆开放型经济发展的战略思考[J].中国延安干部学院学报,2010,(6):66-71.

④陕西传媒网,2013年3月19日。

丝绸之路经济带发展报告2014/马莉莉,任保平编著.-北京: 中国经济出版社, 2014;