《古都西安 长安戏曲》第一章 绪论 第二节 唐代长安戏曲的声腔、剧种

焦文彬

声腔就是戏曲演唱时所采用的腔调,剧种就是区别不同戏曲艺术特色的归属和类别的一种称谓。有时二者同时称“声腔剧种”。如“秦腔”,就既指作为秦声的声腔,也指作为“秦腔”的剧种。

唐代长安的戏曲声腔、剧种,随着人们观念的更新与艺术自觉性的普遍,出现了戏剧的专有名词,中国戏曲艺术也从“乐本体”中解放出来,形成了不同音乐体系与文学、艺术体系的“戏曲”门类。而“戏曲”观念的形成,“戏”与“戏曲”概念的出现与广泛使用,又把这种认识,从感性的阶段提高到理性的程度。这里既有历史论著中从历史角度的概括,也有对现实戏曲活动的理论概括。“戏弄”、“杂戏”、“杂剧”、“歌舞戏”的概念和名词,都是唐人的创造。

唐代长安的戏曲声腔、剧种,具体有以下几种。

一、杂戏

杂戏主要是唐人在历史著作中对前代戏曲品种的总结,具体是指不同于百戏伎艺的有一定故事情节的戏曲。①白居易、段成式等所说“杂戏”,也具体指有一定情节的戏剧。白居易《立部伎》,段成式《酉阳杂俎》所说都是。它应该是唐人戏曲的总称,其中既包括由人扮演的歌舞戏、参军戏、宗教戏、傩戏等,也包括由人操纵的傀儡戏,如木偶戏、皮影戏等。在唐代,由于音乐、舞蹈的充分发展,这种“杂戏”不仅比较自觉地吸收、借鉴以至运用了它们在艺术上的成就,而且与它们进一步自然组合,成了一种乐、舞、技、戏高度综合性的艺术形式,即造型艺术。它也应该是唐人的用“杂戏”以区别音乐、舞蹈与伎艺的名词。

二、歌舞戏

这是唐人杜佑(735—812)在我国第一部记述典章制度的通史《通典》中最先提出的。他在《乐》中说:“歌舞戏有《大面》《拨头》《踏摇娘》《窟礧子》等戏”。歌舞戏就是以歌和舞共同表演一个完整的故事。最有代表性的剧目是《踏摇娘》。

《踏摇娘》又名《苏中郎》或《谈容娘》。唐人关于它的记述和评论很多,虽略有出入,但基本内容仍是相同的。最早记载这个戏表演和内容的是崔令钦的《教坊记》。说:

《踏摇娘》:北齐有人,姓苏,齁鼻。实不仕,而自号“郎中”。嗜饮,酗酒;每醉,辄殴其妻。妻衔悲,诉于邻里。时人弄之:丈夫著妇人衣,徐步入场,行歌。每一迭,旁人齐声和之云:“踏摇,和来!踏摇娘苦,和来!”以其且步且歌,故谓之“踏摇”;以其称冤,故言“苦”。及其夫至,则作殴斗之状,以为笑乐。今则妇人为之,遂不呼“郎中”,但云“阿叔子。”调弄又加典库,全失旧旨。或呼为《谈容娘》,又非。②

此外,杜佑的《通典》,段安节的《乐府杂录》,韦绚的《刘宾客嘉话录》《旧唐书·音乐志》《太平御览》五七三,宋曾慥《类说》,陈暘《乐书》一八七,《文献通考》五七三,都有记载。

从上述文献记载可知,《踏摇娘》是一个相当完整的中国戏曲作品。

1.以歌舞演故事。戏曲故事完整。有矛盾冲突,即夫妻吵架,“殴斗”。有歌,如:“行歌。每一迭,旁人齐声和之云:‘踏摇,和来!踏摇娘苦,和来!’以其且步且歌,故谓之‘踏摇’”。③“妻美色,善歌,为怨苦之辞,河朔演其曲,而被之管弦。”④舞为:“因写其夫妻之容;妻悲诉,每摇顿其身,故号《踏摇娘》。”

2.由演员扮演人物。如苏中郎,男;踏摇娘,女。当为早期的小生、小旦(即二小)戏。后又增加一个丑角,即“典库”。

3.有表演。如“作殴斗之状”,“调弄又加典库”。“举手整花钿,翻身舞锦筵”。

4.有道白:“情教细语传”。“以称其冤,故言苦”。“妻含悲诉于邻里。”

5.有化妆,如“其面赤,盖像醉状也。”“面正赤,盖状其醉也。”⑤“齁鼻”。⑥

6.有服装,如“衣绯袍,戴席帽”。

7.戏场。如“翻身舞绵筵”,“人簇看场圆。”⑦

8.有效果。如“不知心大小,容得许多怜。”

9.代言体。即由演员扮演人物。

10.分场。戏分两场。第一场是苏中郎与踏摇娘的矛盾冲突;第二场是他们同典库的矛盾。就冲突的性质说,是一个悲剧。主人公是踏摇娘。

从上面的十条,明白无误地告诉人们,《踏摇娘》是一出以歌舞表演完整故事情节的悲剧,角色是一旦一生一丑,共三个,是由演员化妆扮演的。全剧有歌有舞有表演,有说白、歌唱;也有独唱与合唱。歌词又都是代言体。演员正是根据规定情境的表演动作表演出来的。也就是说,它不仅以歌舞为主,而且融合了音乐、歌唱、舞蹈、道白、表演、美术为一体,自由发展,共同演出一个完整的故事。任半塘认为它“实为真正的戏剧”。

歌舞戏《踏摇娘》的演出者,最享盛名的是“苏五奴妻张四娘”。

唐代歌舞戏剧目除《踏摇娘》外,还有《合生》《大面》和傀儡戏。

三、合生

又名“合笙”。唐中宗时的戏曲。是一种两人对面歌舞,科白情节相生的生旦戏。最初只限于宫廷王公大飨中间,后来扩及到城乡巷闾,以至少数民族之间的“街童市子”。一时长安城中十分风行,所以才有文馆直学士武平一的谏议“罢遣”。

“合生”是一种专门嘲讽王公、妃主情貌的小型歌舞戏。一生一旦,生扮王公,旦扮妃主,情节中有他们的悲欢离合性的歌舞和科白表演,以“谈妃主之情貌,列王公之名质”⑧为主要内容。这里所说的“情”,具体是指他们的情事、情爱与情节;“貌”指外貌。所谓“列名质”,具体指王公的真实姓名、真实爵里,无所避忌。所以《新唐书·武平一传》说:“始自王公,稍及闾巷,妖妓胡人,街童市子。或言妃主情貌,或列王公名质,咏歌蹈舞,号曰‘合生’”。⑨这里的“蹈舞”,是指表情达意的一种手足动作,而且狂放、真切,歌辞也相当浅显、直率,直述王公妃主的所作所为。所以武平一在“谏议”中称它“媟狎”。开始阶段,这种歌辞,全为汉语。后来,流播民间,胡人就改用胡歌、胡辞、胡舞、胡态。还唱《回波词》,以嘲中宗皇帝的惧内了。这种风格,也与大唐的开放政策相一致。

唐中宗(705—712)时,当时在中宗御前演“合生”的有两个胡人。一名袜子,一名何懿。前者扮妃主,后者扮王公。不但演故事,而且演时事,也演王公妃主的真人实事。语言浅显易懂,风趣诙谐。而且在皇帝大宴群臣的时候扮演,有玩讽的意味。任半塘《唐戏弄》说:“合生之声,为胡乐之异曲新声,已大足移人;合生之容,又为胡女之妖冶媟狎,益令观者色授魂予;合生之故事,复为当时之名妃艳噪,贵胄风流。此中可泣可歌,较之古人往事,愈觉亲切有味,故观众为之颠倒不尽。”⑩清代著名朴学大师焦循《剧说》认为:“合生,即院本杂剧也。”(11)

合生在宋代仍兴盛一时,时称“唱题目”,(12)又叫“咏题目”,即宋金院本中的“题目院本”。(13)洪迈说:“江浙间路岐伶女有慧诘知文墨,能于席上指物题咏,应命成者,谓之‘合生’;其滑稽含玩讽者,谓之‘乔合生’”。(14)明南北曲中还有《合笙》与《乔合笙》的曲牌,当为唐宋合生的遗响。艺人有唐代的曹著。

合生,唐代杜佑《通典》,段安节《乐府杂录》都列入歌舞戏之中。

合生戏的代表剧目有《义阳主》,是以曲名代剧名的。主题是反抗皇权,争取恋爱自由与人权的。结果虽然失败,却对昏君做了严厉批判。两场,均以曲分别,名《团雪》和《散雪》,文士蔡南、独孤叔所作。剧写义阳公主与驸马王士平反目,宪宗幽公主禁中、士平于私第,后释之。(15)白居易在长安看过演出后,曾有诗云:“名情推阿轨,巧语许秋娘”。是说戏中阿轨长于表情,而秋娘长于说白。还说:“急管停还奏,繁弦慢更张。雪飞回舞袖,尘起绕歌梁,旧曲翻调笑,新声打义阳。”(16)

四、大面

又名“代面”。(17)因为它也是以歌舞演故事,所以唐人论著中又都列入歌舞戏中。开始形成于北齐(550—577)的兰陵王时代。至唐得到完整的发展。代表剧目有《兰陵王破阵曲》。有故事内容,有人物装扮和表演动作,也有配合故事内容的乐曲和鼓笛的伴奏。尽管是以假面代替面部化妆,仍不妨碍演员的载歌载舞与做表。剧中的歌曲《兰陵王破阵曲》,显然根据规定情境用以代言体曲词而由演员唱念出来。以歌舞演故事的特点也十分明显和自如。

关于《兰陵王破阵曲》的具体内容,许多艺文史志都有记载。《旧唐书·音乐志》说:

《代面》出于北齐。北齐兰陵王长恭,才武而面美,常著假面以对敌。尝击周师金城下,勇冠三军。齐人壮之,为此舞以效其指挥击刺之容,谓之《兰陵王破阵曲》。(18)

段安节《乐府杂录》的《鼓架部》的记叙却更为具体明白。说:

(鼓架部)戏有《代面》——始自北齐神武弟,有胆勇,善斗战,以其颜貌无威,每入阵即著面具,后,乃百战百胜,戏者衣紫,腰金,执鞭也。(19)

开元时曾为左金吾仓曹和著作郎的崔令钦在《教坊记》中,称“代面”为“大面”,系“性胆勇而貌若妇人,自嫌不足以威敌,乃刻木为假面。”(20)

《太平御览》卷56,引《乐府杂录》也有记载。

从上述三家记载,可知《代面》确是开元时著名戏曲。

全戏明白无误地表现出“以歌舞演故事”的特点。为代言体。人物主要为北齐兰陵王长恭,面部戴面具以代化妆。服饰为紫衣(将军衣),腰系金带;道具有鞭、剑等;表演动作主要是两军作战时杀伐对打,即“指挥击刺之容。”音乐有《兰陵王破阵曲》,可配合动作表情,场面相当雄伟、热闹。

《代面》作为戏曲,唐初已很盛行,尤其是在宫中常演。据郑万钧《代国长公主碑文》(21)可知:武则天时,岐王李隆范“以五岁幼童而弄《兰陵王》”。这里的“弄”即“戏弄”,扮演唱的意思。

《代面》与《踏摇娘》《钵头》都被杜佑《通典》和段安节《乐府杂录》列入歌舞戏中。

五、钵头

是唐代三大歌舞戏之一。实际上,它与《代面》都应该属于唐代戏曲剧种。又名《拨头》,(22)是以代表剧目《钵头》而得名的。

关于《钵头》《乐府杂录》《通典》《新、旧唐书·音乐志》等,都有记载。其中最为完备者是段安节的《乐府杂录》。说:

戏有……《钵头》,昔有人,父为虎所伤。遂山上寻其父尸。山有八折,故曲八迭。戏者被发,素衣,面作啼,盖遭丧之状也。(23)

这个剧目的主人公,杜佑《通典》卷146说是一个“胡人为猛兽所噬,其中求兽杀之,为此舞以象之。”

《钵头》也是以歌舞演故事的。故事的中心内容是说一个人上山寻虎为父报仇。由于山有八迭,配合情节的歌曲竟有八曲,同时表现寻找亲人的曲折艰难。曲显然也是叙事性的,共八段。这种“史诗性”的唱辞与音乐结构,也为后世中国戏曲广泛应用,也取得了相当好的艺术效果。所以宋人著作称它是“八迭戏”。(24)人物服饰的着“素衣”,是为丧服,是中国的礼俗。化妆的“被发”,“面作啼,盖遭丧之状也”,也很有特色,表现出配合表情的悲伤;与虎的格斗,配合主题的孝顺与勇武,也比较具体和突出。这里的人与虎(或兽)斗,与秦汉时的角抵戏《东海黄公》很相似,自然是一种化妆表演的程式化性质。特别是剧中的寻尸复仇,招魂哀挽,说明此剧的悲壮、激昂。所以,盛唐时曾演出于宫中,用它庆贺玄宗降诞的“千秋节”。唐诗中的《客儿钵头》(25)就说明了这点。诗说:

争走金北叱鞅牛,笑声惟是说“千秋”。

两边角小羊门里,犹学客儿弄《钵头》。

客儿自然是我们现在所知道的唐代《钵头》的著名演员了。

《钵头》又被日本的遣唐使学习带回日本。虽有改变、增删,但基本内容和表演仍一脉相承。名《拨头》《拨豆》。(26)

六、弄婆罗门

唐代相当兴盛的宗教戏之一。时人往往标明它是“舞”,其实,它也是以歌舞演故事的戏曲。时人所说的“弄婆罗门”就是“戏弄”的意思。又称“乐”。(27)

杜佑《通典》说:

婆罗门乐,用筚篥二,齐鼓一;了散乐用横笛一,拍板三。其余杂戏,变态多端。(28)

扮演者,“衣绯紫色衣,执锡环杖。”(29)

俨然一老僧。曲用[婆罗门引]。著名演员,唐太和初有康乃、米禾稼、米万槌;后又有李百媚、曹触新、石宝山、石瑶山、李百魁。(30)剧目有《舍利弗》与《摩多楼子》等。剧目全以曲调为名。

七、拍弹

唐代一曲多用体的长安戏曲,最先形成于民间,后来,流行达数十年。

《拍弹》创自何人,有两种不同的说法。一是《旧唐书·曹确传》所说,为懿宗时的优人李可及;一是宋人《南部新书》所说,为乐工尉迟璋。(31)但苏鹗《杜阳杂编》《太平广记》卷204,引《卢氏杂说》都说是优人李可及的创造。前者说:“可及善啭喉舌,于天子前,作头脑,连声著语,唱杂声曲。须臾更间,变态百数,不休。是时京城不调少年相效,谓之《拍弹》。”后者则说:“《拍弹》起于李可及,懿宗朝恩泽曲子,[别赵十]、[哭赵十]之名。”《旧唐书·曹确传》说它是李可及的“能新声,自度曲”。

《拍弹》仍然是以歌舞演唱故事。所不同的是这种《拍弹》戏,在用曲方面,采取了换头式的一曲多用,即[哭赵十]、[忆赵十]和[别赵十]。这里的哭、忆、别三曲,必配合前后三种情节,而且会占有三个场面。任半塘猜测它“可能为一民间恋爱故事,生与旦先有一番遇合,然后继以别、忆、哭,犹之《义阳主》合生戏。”(32)这种形式,在当今的陕西戏曲中,仍广泛得到应用,如《石榴娃烧火》中的“看、思、念”三曲连用,和其他的如[十送]、[十哭]、[十忆]等等都是。

《拍弹》形成于盛唐,后二十年间,在长安城乡十分盛行,有如唐人所说:“京师媮薄少年争慕之(33)”,“京城不调少年相效”(34)。

《拍弹》戏的著名艺人,有李可及等。李可及是宫廷艺人,咸通间伶官,长歌唱、拍弹和参军戏,腔调凄婉曲折,曾编《叹百年》《菩萨蛮》等歌舞,深得懿宗欢心,授以都知、都都知、威卫将军等文武官职。

八、参军戏

唐代相当流行的一种戏曲形式。原称“弄参军”,渊源于秦汉时的俳优。最初只是一个节目的名字,后来发展成为一种以诙谐为主的表演形式。唐代有了长足的发展,尤其是经过艺人李仙鹤的不断提高与丰富,成为一种很有影响的戏曲剧种。唐人称“参军戏”。

参军戏的角色有两个,一叫参军,一叫苍鹘,表演是按一定的情节进行的,有时是即兴表演,但仍具有比较完整的故事情节。由于主要是一种以科白和表演的艺术形式,有人称之为“科白戏”。(35)从现有文献记载看,它比较多地选取了现实生活中一些发人深思、又能引起人们发笑的题材,表现出强烈的“合时”精神。唐中期以后,广泛流传民间,而且有新的发展,这就是加入了音乐与歌舞的成分,也有乐器伴奏。所以唐人薛能有诗说:“女儿管弦弄参军”。(36)元稹在赠参军戏艺人刘彩春诗中也说:“造词能唱《望夫歌》”。范摅也说:“周季南、周季崇、刘采春等人在‘弄陆参军’时,歌声彻云”。(37)至于歌辞,有五言、六言、七言等三种,一次可有120首,代言、叙事的性质相当自然。扮演者有时也有化妆:“新妆巧样画双娥”,(38)头戴罗巾,手持笏板,也有对白和一系列的表情动作。后来,还有女艺人参加扮演。演员也由原先的两个人发展为三五个,而且出现了旦角。

唐大中时,参军戏又有了新发展,这就是由原先临场的即兴表演,衍变为一种艺人有意识的艺术创作。这就是唐无名氏《玉泉子真录》中所记载的崔铉家乐工在家参加演戏的情况。(39)由此也可知道,这一艺人有意识的创作,是根据崔铉妻李氏的好妒而编演的,是一个真人真事式的现实生活喜剧。

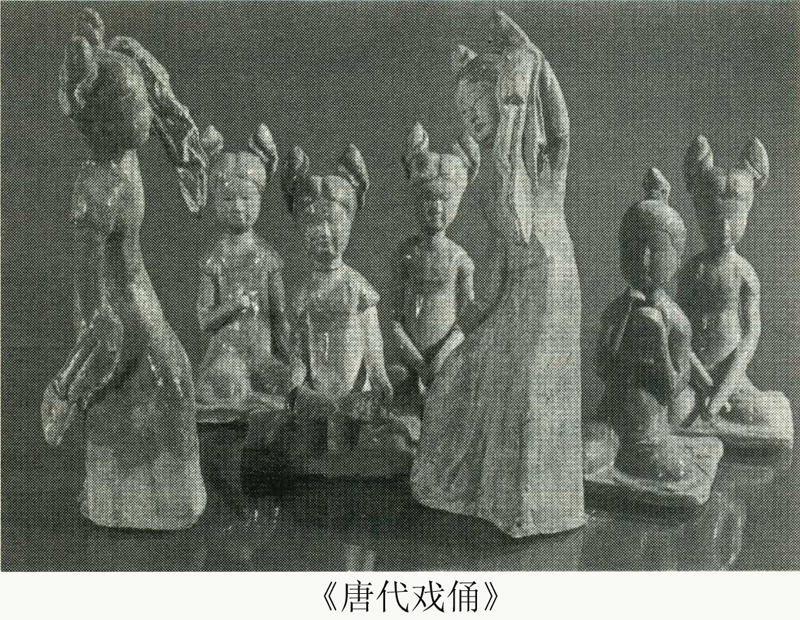

参军戏吸收歌舞的艺术营养,不断扩大和丰富自己的实例,还可以从20世纪50年代初,修西户铁路时在西安三民村一座唐墓中发现的一组八人的戏曲俑,得到极生动、具体的证明。为了给人以考古发掘的证明,我曾两次再去陕西省博物馆看这些戏俑,但不幸的是它已不知去向,我原拟拍照作插图的想法,也彻底落空。为了不使这一极为珍贵的长安戏曲史料不被人遗忘,我找到了后来曾来陕西访书,并且有文章的路工先生的一篇文章,这就是《戏曲考源·唐代戏俑》。现特地将原文全抄于后,以补上这一在中国戏曲史和长安戏曲史上极富价值的珍贵史料。

唐代戏俑

在西安陕西省博物馆里,看到了唐代戏俑。这戏俑是西安三民村出土的。因为这唐墓早就崩塌,很遗憾,墓志铭也没有找到。但是据博物馆工作同志研究,和对出土文物的鉴定,肯定这座墓埋葬年月是唐代中叶。

戏俑一共八个,原来在墓坑中的位置已经捣乱,没法恢复。这八个戏俑,博物馆陈列时的摆法是前面两个正在表演的演员,后面左右两排六个坐着的是乐队。当然乐队的位置也有可能在左右两侧,或者在后面列成一排。这点关系不大。这八个戏俑的发现给我们证明了戏曲史上一些重要的问题。

一、前面两位戏俑靠右边一位穿长袖红袍,头上有两个发髻,仰脸举右手置胸前,正是科白的动作,左边的一位比在右边的低一个人头,穿黑色长袍,系腰带。两个都是男演员。这是参军戏的场面,穿红袍的角色叫参军,就是金元院本中的副净,穿黑袍的是苍鹘,院本中称副末。据《乐府杂录》记载,唐代开元中,黄幡绰、张野狐弄参军。从这点可以肯定扮演参军戏的脚色就是两位演员,而且开元时已经盛行。根据对这组八个戏俑的观察,参军戏的演出是有道白,有唱,有舞的,苍鹘在一旁打诨,参军表演戏中的情节,故事,两个演员的动作、表情密切配合,通过说唱歌舞,表达剧情,逗人笑乐。

二、过去不知道参军戏乐队伴奏情况,现在我们看到六个坐在演员后面的乐队,他们目光集中在演员身上,随着演员表情动作,一起在合奏。他们盘腿席地而坐,手上的六件乐器是拍板、琵琶、笙、筝、笛和排箫。有丝有竹的演奏,使乐器发挥各自特长,与演员的一举一动相结合,辅助剧情的变化发展,使观众进入一个欢乐的或者悲痛的艺术境界,感受着艺术的旨趣。

三、这八个戏俑代表了唐代中叶以前戏曲历史发展的一个阶段。当时民间参军戏非常盛行,所谓“徵声遍放郑、卫,玄色矜于燕、赵,广场角抵,长袖从风,聚而观之,寝以成俗。”(见《唐会要》开元二年八月七日敕)这里所指“徵声”,“玄色”和“长袖从风”,正是参军戏的演唱。长袖从风,正和穿红袍长袖的参军戏俑相吻合。这种“寝以成俗”的普遍演出,促使我国戏曲发展到更高更完整的阶段——杂剧的出现。

唐代中叶以前,我国戏曲有两个传统——歌舞和滑稽。唐代初期有歌舞戏和参军戏,但是在逐渐发展,从有两个演员来看,参军戏已经不仅仅是滑稽、打诨,而且是有歌有舞的了。两种不同的戏,在互相影响,互相吸收,共同发展,这是研究唐代戏曲发展的一个中心课题,八个戏俑已经给我们提供了参军戏吸收歌舞戏的实证。(40)

我之所以不厌其烦地引这篇文章,一是我在50年代初在西北大学中文系读书时,曾不止一次地亲临陕西省博物馆参观这组陈列,给我留下难以忘怀的印象;二是这组戏俑在中国戏曲史上,尤其是长安戏曲史上有着极其重要的历史价值。《中国戏曲志·陕西卷》与《陕西戏剧志·西安市卷》都忽略了这一至关重要的史料。

参军戏的剧目十分丰富。王国维《优语录》记有11个,任半塘《唐戏弄》考订的有21个。具体是:《系囚出魃》《靳指天子》《假官之长》《言朝政》《侮李元谅》《刘辟责买》《疗妒》《三教论衡》《怍庞勋》《朱桐非相》《病状内黄》《徐杨合演》《掠地皮》《焦湖作獭》《刘山人省女》《侯侍中来》《以王衍为戏》《自家何用多拜》《五县天子》《旱税》《弄孔子》等。

参军戏的艺人,段安节《乐府杂录·俳优》记有黄幡绰、张野狐、李仙鹤、曹叔度、刘泉水、范传康、上官唐卿、吕敬迁、孙乾、刘璃瓶、郭外春、孙有熊、刘真、康乃、李白魁、石宝山等,其他可考知的尚有李可及、成辅端、敬新磨、周季南、周季崇、刘彩春、高崔嵬、吴姬、石野塘、安辔新等。

唐五代时,参军戏除盛行京城长安外,大荔和凤翔也曾兴盛一时。(41)

九、杂剧

杂剧是唐人的伟大艺术创造,最早见诸文献记载的是晚唐政治家李德裕与诗人李商隐的著作中。李德裕(787—850)在《论故循州司马杜元颖状》(42)中,记述太和三年(529年)南诏攻掠四川成都时,曾掠虏去很多老百姓,其中有“一人是子女锦锦,杂剧丈夫两人。”“杂剧丈夫”就是“杂剧艺人。”这是成都的情况。至于京师的情况,李商隐(约813—约858)在《杂纂》这部著作中,两次谈到杂剧的情况,在《冷淡》一段中,提出“说杂剧”的概念。意思是说,此时的杂剧已经能够分折扮演故事,有说,有唱,也有歌和科白。如果只有“说”,而不分折,也没有音乐表演,那就不成其为杂剧了。那样的杂剧,就会显得十分“冷淡”。在《琅当》一段中,又提出“没折合杂剧”的问题。最先访得《杂纂》这本书的路工先生说:

杂剧这个名称,始见于唐咸通年间诗人李义山的《杂纂》中。在《杂纂》的《冷淡》题下,有“说杂剧”,按他原意,是指当时杂剧有说有唱,有歌舞,有科白,要是杂剧仅有“说”,那就冷冷清清没有意思了。《琅当》题下,有“没折合杂剧”,按“琅当”的意思就是散漫。这是说当时的杂剧,已经分折子扮演故事,形式是严密的,可以表演曲折的故事,不致于琅当,流于散漫与混乱。这说明晚唐不仅有杂剧,而且是分折的。这种杂剧是唐初参军戏、歌舞戏的进一步发展,是吸取参军、歌舞的优点与特长,形成的一种新的戏曲形式。这种形式,实是宋、元杂剧的开始。(43)

李商隐《杂纂》和路工的分析介绍,向我们提供了唐代杂剧的基本情况与体制。这就是分折的以歌舞演一个完整故事。有一定的严密的结构形式,即有说有唱,有科白,也有歌舞,整个演出比较热火。代表性的剧目是《樊哙排君难杂戏》(44)。《樊哙排君难杂戏》是敷衍樊哙在鸿门宴上智救刘邦的。故事相当复杂,矛盾冲突也相当激烈尖锐,复杂,出场人物至少有四位,这就是樊哙、汉高祖、周勃、灌婴等。樊哙为剧中主人公。场面也较以前的合生、钵头、代面等,更复杂、热闹。曲用杂曲[赞成功]。

相传这个戏的创作,还有一段动人的故事。是说昭宗(李晔)光化四年(901年)正月,宴于保宁殿,李晔制《赞成功》曲,褒奖盐州雄毅军伎等杀刘季述反正,接着又命伶官作《樊哙排君难杂戏》。(45)剧的主题是表彰“扶倾济难忠烈功臣”的,(46)有人认为这是唐代皇帝亲自制作戏曲的开始。(47)这一戏曲,标志着中国戏曲的新阶段,即杂剧时期。后来的宋、金杂剧与元北曲杂剧,南曲永嘉杂剧的风云聚会,尤其是元杂剧的蓬勃发展,以至蔚为大观,成为可以同唐诗、宋词并驾齐驱的一代文宗“元曲”。长安戏曲的历史功勋,也是不言而喻的。

十、傩戏

唐代宗教戏之一。这是在古代祭祀傩舞基础上形成的一种戏剧形式。

傩舞形成于殷周时期,本来是一种祓禳的仪式,常用于春冬二季。《吕氏春秋·季春纪》说:“周人傩,九门磔禳,以毕春气。”《事物纪原》考察其原流时说:“按《周礼》有大傩,汉仪有侲子,要之虽原始于黄帝,而大抵周之旧制也。周官岁终命方相氏率百隶索室驱疫以遂之,则驱傩之始也。”(48)汉以后,仅在年终岁末举行一次。经汉、魏、六朝,不断趋向歌舞化、戏曲化。至唐,遂成为一种戏剧样式。唐宗室李倬说:“秦中岁除日,傩作鬼神状,二老人各为傩翁、傩母。”(49)段安节纪唐时的情况时说:“用方相四人,戴冠及面具,黄金为四目,衣熊裘,执戈,扬盾,口作‘傩,傩’之声,以除逐也。右十二人,皆衣白画衣,朱发,各执麻鞭,辫麻为之,长数尺,振之,声甚厉。乃呼神名,其有甲作,食*(左豕右凶)者,胇胃,食虎者;滕简,食不祥者;揽之者,食咎者;祖明、强染,其食磔死寄生者;滕根,食虫者等。侲子五百,小儿为之,衣生褶、素襦,戴面具。以晦日于紫宸殿前傩,张宫悬乐。太常卿及少卿押乐正到四衙门,函并太乐署令,鼓吹署令,协律郎并押乐在殿前,事前十日,太常卿并诸官于本寺先阅傩,并遍阅诸乐。其日,大宴三五署官,其朝寮家皆上棚观之。百姓亦入看,颇谓壮观也。”(50)可见唐代的傩戏,一、是乐工二十二人,其一人方相氏,假面,黄金四目,蒙熊皮、黑衣,朱裳,右执盾;其一人为唱师,假面、皮衣,执棒,鼓角各十,合为一队。这说明主要扮演者,都是训练有素的工师乐人。二、表演者与音乐伴奏,相对独立;名执其事,各显其伎艺。三、表演都有化妆,“皆朱发,衣白绣画衣”,或“朱衣画裤”,“瘦鬼染面唯齿白”,亦戴面具了。四,有一定的故事情节。五,朝寮可携带家眷,“上棚观之”,“百姓亦可入看”。是由娱神向娱人发展的戏剧表演。从另外一些资料还可知道,此时傩戏开始进入“勾栏”。(51)陕西的“端公戏”、“赛戏”都是傩戏的遗响。

十一、曲子戏

由一只曲子敷衍一段故事的小型歌舞戏曲。曲目有《长命西河女》《安公子》《康老子》《春莺啭》等。唐以后敷衍为眉户戏。

十二、傀儡戏

唐代盛行的戏曲类型的一种。由人操纵的木偶、皮影以歌舞演故事的戏曲剧种。分木偶、皮影两种。

木偶戏。传说源于周穆王时,又说源于汉。杜佑《通典》卷146说:“窟礧子,亦魁儡子,作偶人以戏,善歌舞。本丧家之乐,汉末始用之嘉会。北齐后主高纬尤所好。高丽之国亦有之。今闾市盛行焉。”三国时陕西扶风人马钧创制“水转百戏”,曾使木偶表演开始半机械自动化,“变巧百端”,被誉为“天下之名巧”。至隋,木偶戏更盛。从唐人杜宝的《大业拾遗》可知,此时的木偶高二尺左右,能像活人一样机巧多变地演出《吕望钓磻溪》《秋胡妻赴水》等节目,表演姿势又达七十二种之多。

唐代的木偶戏又有长足的发展,特别是随着大唐各门类艺术的充分发展,达到了成熟地步。这不仅表现在木偶制作技艺上的高超精巧,达到令人难以置信的地步:“假剞劂于馈事,写娟婵之容止”、“擒粉藻而标致有度”,“风牵罗衣”,“椎髻峨峨”,“踟蹰素质,婉娩灵娥”,而且成为大唐恢宏文化的重要部分。解放后在新疆发现的吐鲁番县阿斯塔娜第206号唐墓中的大批绢衣木偶戏俑,其中有七件,显然是木偶戏人物造型。他的抖擞单衣,嘲讽贪官污吏的下狱丑态,栩栩如生,维妙维肖。此外,还有十几个女木偶戏俑,从那女扮男装的衣着、发式与表情看,明显是表演有生有旦的“合生戏”一类剧目。另外还有一组演歌舞的戏曲俑。这些绢衣木偶戏曲俑,高约22厘米,宽约5厘米,遍敷粉彩。他们的服饰与妆扮及形象、容态,都与内地相同,题材内容也多取材于内地传统故事,表现出从内地传于新疆的特点。墓主人张非,卒于贞观七年(633年),陕西长安人。由此可知,在初唐,木偶戏就十分兴盛,而且达到很高的艺术造诣(52)。

大历年间,长安有人更刻木偶为尉迟鄂公同突厥人的打斗之戏,机关动作,不异于生人。(53)世家大族以至老百姓殡葬礼陪中,仍演傀儡戏。诗人顾况、卢纶当时所看戏,大都为木偶傀儡戏的演出,梁鍠有咏木偶诗说:“刻木牵丝作老翁,鸡皮鹤发与真同;须臾弄罢寂无事,还似人生一梦中。”《文苑英华》212题作《窟磊子人》,作者又作唐玄宗李隆基。高陵县的宋元素曾演木偶,有时也演郭秃的故事。(54)

唐代木偶戏的剧目,著名的有《麻婆女》《穿心国入贡》《孙武子教女兵》;宋代有《六国朝》《快乐三郎》《乔三教》等。都用同名曲子。

长安木偶戏主要是肘偶。又叫肘娃娃,肘傀儡,即杖头肘傀儡。宋代木偶戏已有杖头木偶、悬丝木偶、药发木偶、水木偶等。(55)元明时,长安木偶戏更为盛行。从声腔上说,秦腔、眉户、碗碗腔、道情、弦板腔、灯盏头等都用木偶演出,共称“小戏”。

皮影戏。又名影戏,隔帘说书。因为它的借灯取影,又叫灯影戏。皮用牛皮制做,俗名牛皮灯影。在陕西,与木偶戏同时形成于西周时期,人们共称陕西是它们的发源地、故乡。

皮影戏与木偶戏都是模仿演真人的戏剧。所以在古代文献中,二者往往被混为一谈。

长安影戏的记载,始见于西汉。(56)《汉书·外戚传》说:

李夫人少而早卒……上思念李夫人不已。方士齐人少翁言能致其神,乃夜张灯烛,设惟帐,陈酒肉,而令上居他帐,遥望是好女为李夫人之貌,还幄坐而步,又不得就视,上愈益相思悲感,为作诗曰:“是邪非邪,立而望之。偏!何姗姗其来迟?”令乐府诸音家弦歌之。

齐如山、顾颉刚都认为影戏源于陕西。齐如山说:

此戏当然始于陕西,因西安建都数百年,玄宗又极爱提倡美术,各种技艺由陕西兴起者甚多,则影戏始于此亦在意中。且西安现时仍有此戏,汉中一带尤为风行,其所用皮人较北京之大者尚长三寸,油绘皆精,舞动之技术亦较北京巧妙。流传之影戏亦颇高雅……是可证影戏之初发源于此也。(57)

顾颉刚也说:

中国影戏之发源地为陕西。自秦西汉以至隋唐当皆以其地为最盛。(58)

长安影戏,在隋唐时有了长足的发展,宋代开始用纸雕制影人,接着又有用羊皮雕形,用以彩色妆饰,并在勾栏、瓦舍演出。元代开始用牛皮雕刻,并随着中西交通的发达,传入波斯。(59)18世纪时,又相继传入德国、英国、法国及东南亚的印度尼西亚、越南等同。德国著名诗人歌德,每年过生日都要演皮影戏祝贺。在国内就更流播神州大地。

长安影戏的制作,一般分熟皮、雕形两部分。所谓熟皮,就是先用米汤洗净毛皮,然后用硝去其毛血,压平,皮就成为半透明体。在做某种人形影及舞台砌末时,先是按所需要形象的大小及形态刻雕,雕刻成后,再分颜色,上桐油,串铁丝。长安影戏的人头,十分讲究。多为侧面、通天鼻,眉为丹凤眉。有时头与头上所戴一并设计雕刻。上身、手、足各单独雕镂。用时用铁丝联缀起来,各关节灵活。一般人身为两市尺。戏曲砌末,即所取景物,如山水布景,房舍楼台、殿宇园林等,都很精致讲究,有如一幅绘画。

长安影戏的班社,大抵都是由五六个至十余人组成。通常只有七八个人即可,通称“七紧八慢九消停”。操作皮影的叫“签手”,即耍签子的,又叫“灯底下的”。也是剧团核心人物。掌乐器的多为兼唱者。影戏的舞台较小,长期以来,只是一辆大车的车箱那么大。一边张帷帐(又叫亮子)。主唱的叫“前声”,生旦净丑各行角色均由他一人演唱。“后糟”又叫“打后台的”,操持乐器,“上档”拉弦子,“下档”拉板板。五人各一专多能,紧密配合。“签手”为他们的总司令。

长安皮影在元明清三代,因所用声腔包括秦腔、眉户、碗碗腔、道情、灯盏头、弦板腔等,所演剧目又大都是它们的传统剧目。

“盘铃傀儡”,长安木偶中的一种。形成于唐以前。因演出时乐器中有一种名叫“盘铃”的乐器。这种“盘铃”实际就是后世的“碗碗腔”的“碗碗”。《刘宾客嘉话》说:“所谓‘铃傀儡’者,乃缘当时扮演傀儡所用乐器有盘铃得名”。杜佑十分欣赏这种艺术,曾说,他退休后,“必买一小驷,九八千者,饱食讫而跨之。著一粗布烂衫,入市看盘铃傀儡,足矣!”(60)

十三、法曲

法曲,就是唐大曲中有清商乐成分较多的一种组曲。又名道调。结构大体分三段:无拍段、慢拍段、快拍段。无拍段有散序,慢拍段有歌、有排遍,快拍段有破、有彻。曲式结构一段为曲牌联缀与板式变换两种共用,节奏为快慢中快散。是唐大曲中戏曲性比较显明和强烈的一种。可考者共30余种,[泛龙舟]、[霓裳羽衣曲]等,据任半塘《教坊记笺订》考订,此外还有[后庭花]、[伴侣]、[罗布底]、[昊破]、[四舍子]、[同心结]等,(61)它开中国戏曲两种曲式结构的先河。[霓裳羽衣曲]最为典型,也最为人赏识。白居易同名诗有具体详实的介绍。后世往往以它为中国唐代戏曲的代表。

十四、秦声

以秦声为声腔的戏曲,即后世的秦腔。详见第二章。

① 如姚思廉撰《梁书》《陈书》,令狐德芬撰《周书》与魏征撰《隋书》都曾以“杂戏”概括。

② 《中国古典戏曲论著集成》(一)。中国戏剧出版社1959年7月第1版。

③ 崔令钦《教坊记》。

④ 段安节《乐府杂录》,又《太平御览》573引。

⑤ 陈暘《乐书》引。

⑥ 《隋唐嘉话》。

⑦ 常非月《咏谈容娘》。

⑧ 武平一《景龙文馆记》,《全唐文》卷268。

⑨ 《新唐书·武平一传》。

⑩ 任半塘《唐戏弄》第二章《辨体》。上海古籍出版社1980年10月版第272页。

(11) 焦循《剧说》引王棠《和亲录》。

(12) 高承《事物考源》卷9。

(13) 李肇《国史补》。

(14) 洪迈《夷坚志》乙与六《合生诗词》。

(15) 《旧唐书·王武俊传》,卷142,《诸帝公主列传》卷83,李肇《国史补》均有记载。

(16) 白居易《江南喜逢萧九彻因话长安旧游喜赠五十韵》。

(17) 《旧唐书·音乐志》上。

(18) 《旧唐书·音乐志》上。

(19) 段安节《乐府杂录》、《中国古典戏曲论著集成》(一)中国戏剧出版社1959年7月版第45页。

(20) 崔令钦《教坊记》。《中国古典戏曲论著集成》(一).中国戏剧出版社新版第17页。

(21) 《全唐文》。

(22) 详见杜佑《通典》卷146,楚琳《一切经意义》。

(23) 段安节《乐府杂录·鼓架部》。《中国古典戏曲论著集成》(一).中国戏剧出版社,第41页。

(24) 见曾慥《类说》卷16引段安节《乐府杂录》语。

(25) 张祜的诗。

(26) 常任侠《唐代传入日本之音乐与舞蹈》;傅芸子《奈良春日宫祭的神乐与舞乐》(《白川集》),田边尚锥《中国音乐史》,向达《唐代长安与西域文明》均有评价。

(27) 杜佑《通典》卷146。

(28) 杜佑《通典》卷146。

(29) 《乐府杂录》。

(30) 涵芬楼本《乐府杂录》。

(31) “大和中,乐工尉迟璋,能啭喉为新声,京师屠沽效之,呼为《拍弹》。”

(32) 任半塘《唐戏弄》第二章,第320页。

(33) 《旧唐书·曹确传》。

(34) 《杜阳杂编》。

(35) 任半塘的《唐戏弄》。

(36) 薛能《吴姬》诗:“楼台重叠满天云,殷般呜,世上闻,此日杨花初似雪,女儿管弦弄参军。”

(37)(38) 范摅《云溪友议·艳阳词》。

(39)无名氏《玉泉子真录》说:“崔公铉之在淮南,尝俾乐工集其家僮,教以诸戏。一日,其乐工告以成就,具请试号。铉命阅于堂下,与妻李氏坐观之。僮以李氏妒忌,即以数僮衣妇人衣,曰妻、曰妾,列于傍侧。一僮则执简束带,施辟唯诺其间。张乐,命酒,不能无属意者,久之,戏愈甚,悉类李氏平昔所尝为。李氏虽稍悟,以其戏偶合,私谓不敢而然,具观之。僮志在发悟,愈益戏之,李果怒,骂之曰:‘奴敢无礼!吾何尝如此?’僮指之,且出曰:‘咄咄,赤眼而作白眼讳乎!’铉大笑,几至绝倒。”

(40) 路工《访书见闻录》,上海古籍出版社1985年8月版,第220—221页。

(41) 详见温庭筠《乾*(左月右巽)子》和孙光宪《北梦琐言》。

(42) 《李文绕集》。

(43) 路工《戏曲探源》,上海古籍出版社1985年8月第1版《访书见闻录》第220—226页。

(44) 宋敏求《长安志》。

(45) 《新唐书·刘季述传》,卷208,《五代史·孙德昭传》卷43,《资治通鉴》卷262,《南部新书》、《长安志》卷6,都有记载。文字大同小异。其中《五代史》记述较详细。

(46) 《五代史·孙德昭传》,卷43。

(47) 华连圃《戏曲论丛》。

(48) 宋高承《事物纪原》卷8。

(49) 李倬《秦中岁时纪》。

(50) 段安节《乐府杂录·驱傩》《中国古典戏曲论著集成》(一)。

(51) 《新唐书·礼乐志》。

(52) 见拙稿《初唐的木偶戏》,详见《长安曲话》(24),刊西安日报1984年8月9日。

(53) 封演《封氏见闻记》。

(54) 段成式《酉阳杂俎》卷8。

(55) 南宋孟元老《东京梦华录》等。

(56) 见宋人岳珂《桯史》。

(57) 齐如山《故都百戏图考·论影戏源流》。

(58)(59)顾颉刚《中国影戏略史及其现状》。中华书局《文史》第十九辑。

(60) 《教坊记笺订》,中华书局1964年版第146—165页。

(61) 任半塘《教坊记笺订》。

出处:古都西安 长安戏曲/焦文彬著.—西安: 西安出版社, 2001