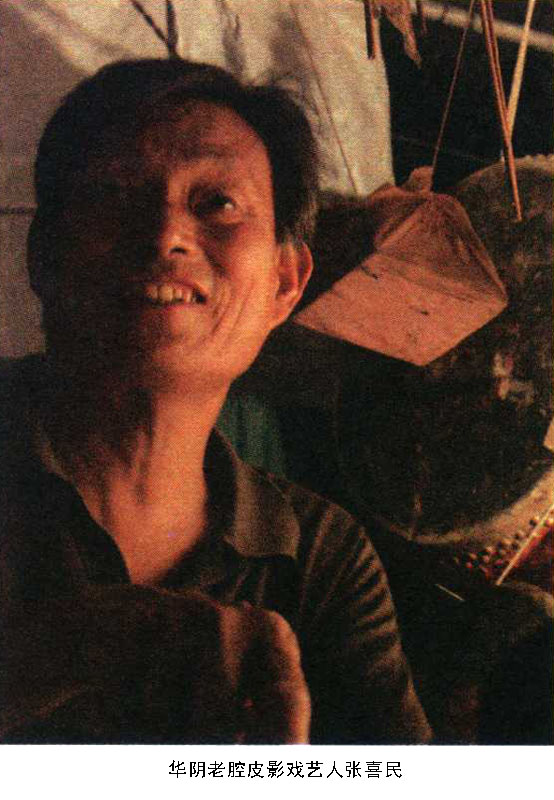

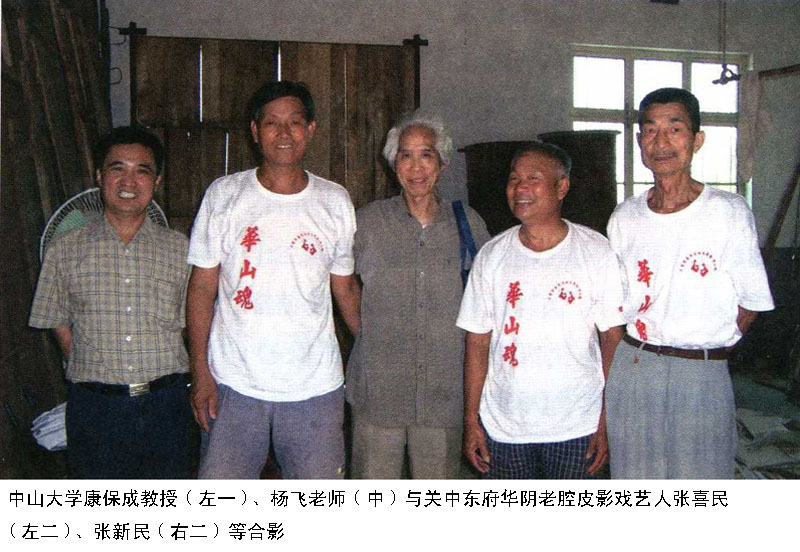

张喜民

民间班社;老腔

张喜民班 华阴老腔张家皮影戏班之一。班主张喜民,1947年生,华阴县卫峪乡西泉店人。师承盲人李积善,也学于张尚坤、张全生。戏班主要成员为:张喜民(前声、班长)、张石民(签手)、李根贤(板胡)、张四季(后槽)、张伟东(副签手),有时张新民也去帮忙。张喜民“文革”前就演出了,1963年随家人由宁夏回迁 (几年前因三门峡水库工程移民搬迁到宁夏)后开始学老腔影戏,3个月后就登台演出,父亲张志强为他挑签,师傅李积善拉板胡。一般只学3个月就上场演出是不可能的,张喜民能如此,除其自身聪明灵性和“门里出身,自带三分”外,关键是身边有技艺高超的张志强、李积善、张志英3大高手护卫,演出时一旦张喜民有什么不妥,3人可特之掩饰过去。所以张喜民初出江湖,即声名鹊起,被乡亲们亲切地称为“泉店娃”。因他年龄小,又为主唱,所以大家喜欢看他的演出,一年(1963—1964)可演150场以上,每场戏价 15元。喜民的人缘很好,有群众基础,考察组随新民班到王寨演出时不停听到当地人问:“喜民呢?”“喜民呢?”“文革”时,老腔皮影戏演出受到极大影响,县里红卫兵来搜戏箱时,喜民的父亲张志强将戏箱埋入地窖中,只剩少许皮影和剧本。那时唱老戏不敢拿出“娃”(旧皮影),怕被没收,唱新戏用新“娃”(样板戏等影偶),唱的主要有《红嫂》、《红灯记》、《沙家浜》、《林海雪原》、《智取威虎山》、《王杰》、《雷锋》、《学习焦裕禄》、《毛泽东思想放光芒》、《新人新事》等。农村人不爱看新戏,戏班平时在乡里演出,多唱老百姓喜欢听的老戏,只是为应付来检查的人才临时唱新戏,检查的人一走马上又改唱老戏。现在,张喜民家仍保存有“文革”时期的新戏皮影。

1975年,形势有了变化,允许有限制地演出部分老戏,《逼上梁山》、《大闹天宫》、《三打白骨精》等开始上演,但许多老戏仍不让演。“文革”结束后,皮影戏演出日渐频繁,至80年代初,则可用“火爆”二字形容了。每年至少演150场,从初一到十五,几乎每天都有演出,皮影班社也多,戏价从60年代的15元,逐渐升到18、20、25、30、50、60元。

张喜民藏有许多老腔剧本,其中不少还是稀缺的本子,如:《保安门》(民国二十七年八月十一日,张玉印)、《破曹》(民国三十三年三月二十六日)、《下南唐》(民国十年三月)、《走南阳》(民国十八年四月,张玉印)、《借赵云》(张玉印)、《罗成征南》(民国二十七年冬月初七,张玉印)、《鸡鸣山》(民国十年,张五常、王振国)、《取四郡》(民国二年五月二十九日,张玉印)、《放永宁》(1954年,侯德娃)、《南唐寿州城》(民国二十七年八月十八日,张玉印)、《取天水》(侯德娃)、《炮打台城(信都)》(民国二十五年七月,张五常)、《东吴大报仇(白帝城托孤)》(1999年12月,张喜民)、《火烧摘星楼》(民国二十四年二月二十七日,张五常)、《东吴大报仇(一)》(张玉印)、《今吉令周(金鸡岭)》(民国元年,张玉印)、《草船借箭》、《大闹天宫》(民国二十五年元月十八日,侯德娃)、《劈山救母》(独幕老腔移植舞台剧,王忠亮)、《八仙过海》(据侯德娃唱本改,林虎、宝全执笔)、《老腔舞台剧〈劈山救母〉乐谱本》、《上坟》(1977年元月18日,侯德娃)、《借赵云(选段)》、《三四(视)洛阳》(张玉印)、《斩余元》(张玉印)、《劈山救母》(2001年,张喜民)、《西凉遇马超》(张喜民)、《扬州玩琼花》(“内文是民国三年抄”,张喜民)、《逼上梁山(选场)》(1977年,张喜民)、《八仙过海》(张喜民)、《扫北平》(张喜民)、《大闹天宫》(1977年,张喜民)、《孙悟空三打白骨精》(1978年3月,张喜民)、《取南郡》(1963年7月10日,张喜民)、《金沙滩》(1999年12月,张喜民)、《三让徐州(火烧濮阳)》(1979年6月吉日,张喜民)、《苟家滩》(2004年转抄,张喜民)、《反平凉》(1964年,张喜民)。

张喜民曾多次获奖:1989年2月张喜民参加由陕西人民广播电台、陕西省文化厅主办的“陕西地方戏澄城‘钟楼杯’广播大奖赛”,获一等奖;2002年元月,由中共渭南市委宣传部、渭南市文化局等主办的“渭南市‘建行杯’戏曲新剧目调演”中,张喜民作为《三英战吕布》的主演,荣获优秀表演奖;2004年8月,在首届中国青年文化周“中华青年民族特色精品展示会”上,因参加展览的作品具有民族特色,艺术风格鲜明,获“中华青年民族文化优秀传承特别贡献奖”。2004年在“华阴市‘3·15’电力杯第二届地方戏曲演唱大赛”中荣获二等奖;2005年5月获渭南市第一届皮影调演优秀演唱奖。