陕商故事

靠卖豆豉起家的长安商人——王孙大卿、樊少翁

汉代随着商品经济的恢复和发展,出现了许多跨州越县周流天下的大商贾,也产生了许多贩浆卖脂的贩夫贩妇,他们坐肆列贩,小本经营,经过不懈的努力登上了财富的顶端。这期间,最有代表性的就是汉长安靠贩卖豆豉起家的著名商人王孙大卿和樊少翁。

一、汉代长安的市与市场

汉代的市井生活十分活跃,从京师到地方郡国都有一批商业十分繁荣的市场存在。在汉代的郡县乃至乡、里也遍布小型集市。汉代人民生活中的许多用品即来自于市场交易的各种货物。东汉王符在《潜大论》中说“天下百郡千县,市邑万数”,正是对汉代市井之盛的概括。

汉代市的盛况集中体现在东西两京,即西汉的长安和东汉的洛阳。长安在史书上被誉为“五方杂错”、“郡国辐辏”的商业中心。据汉代文献记载,长安有“九市”。陈直先生在《三辅黄图校证》一书中考证这九市是:东市、西市、柳市、直市、交门市、孝里市、交道亭市等。长安九市方圆各为“方二百六十六步”,“凡四里为一市”①。可见九市的形制为正方形,它也是汉代市场的基本形制,如内蒙古和林格尔汉墓壁画所展示的宁城图样即是将城中的市场绘成正方形。班固在《西都赋》中描述长安市场的繁华景象是“九市开场,货别隧分”。

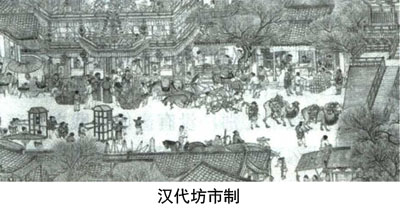

长安市场中“市肆”的分布是按出售商品的种类排列划分的。出土的汉代画像砖清晰地向人们展现了汉代市肆的排列情况,市肆成行分布,按经纬整齐排列,每个店铺都是一长列廊屋中的一间,类似于今天大型市场中的精品屋格局。在市场之外,纵横排列着众多的市肆民宅,是用来供给商人居住的房屋,即《三辅黄图》中所说的“方市阓门,周环列肆,商贾居之”的情况。长安市场还有供商人存放货物和商品的仓库,当时叫它作“廛”。班固《西都赋》说:“阗城溢郭,旁流百廛。”商人为选择最佳的销售时机,必然要经常储备一定数量的货物,即所谓的“积贮倍息”或“囤积居奇”。因此,廛在市场交易中的作用就显得非常重要,汉代市场中廛(即库房)的面积也就占了相当大的比例。当时的长安市场热闹非凡,如班固《西都赋》中描述:“人不得顾,车不得旋。”

汉代市场上的商品主要是日常的生活、生产资料。例如,粮食类有粟、谷、米、粱、麦等;肉食类有猪肉、牛肉、羊肉、油脂、鱼虾、鸡、鸭等;蔬食类有瓜果、芥菜、姜、藕、成芥等;牲畜类有马、牛、羊、猪、狗、驴等;器皿类有铁器、陶器、漆器、竹木器、编织品等;还有布帛、衣服、食盐、酒、药材及文化用品之类。②此外,还有少量的皮毛、玉器、玳瑁、珠玑等奢侈品。在市肆里,店铺很多,店铺里熟食到处都是,菜肴陈列成闹市,饭店里摆着枸杞蒸猪肉、韭菜炒鸡蛋、细切的驴马肉、煎熟的鱼、切好的肝、咸羊肉、冷酱鸡、马奶酒、驴肉干、狗肉脯、羊羔肉和甜豆浆,还有小鸟肉、咸腌鱼和甜(瓤)瓜、热米饭加炸肉。

这种繁荣的市场交易,为富商大贾、贩夫贩妇、平民百姓提供了许多发财的机会。王孙大卿和樊少翁就是其中的两位杰出代表。

二、王孙大卿和樊少翁的经营概况

王孙大卿和翁少翁的经营情况史书中有两条记载:

一是司马迁在《史记·货殖列传》中所记载的:“豉樊少翁、王孙大卿,为天下高訾。樊嘉五千万,其余皆巨万矣。王孙卿以财养士,与雄桀交,王莽以为京司市师,汉司东市令也。”③

二是《汉书·货殖传》所载:“(京师富人)豉樊少翁、王孙大卿,为天下高訾。”颜师古注:“樊少翁及王孙大卿卖豉,亦致高訾。”④

通过上述史料可知,王孙大卿和樊少翁都是长安城里的平民百姓,没什么高贵的背景。王孙是复姓,名大卿;樊是姓,少翁是小老儿,他们都是在长安城卖豆豉的小商小贩。可就是豆豉这个不起眼的商品,在汉代却有大市场,王孙大卿和樊少翁就是从小商品看到了大市场,从而扬起了致富的风帆。因为,豆豉是我国人民日常膳食中最早的调味品之一。它和酒、酱一样,都是我们勤劳智慧的祖先最先发明的利用微生物的生理作用酿造而成的,所以,它是中华民族饮食文化宝贵遗产之一。豆豉在最古的时代叫“幽款”,因为古代把大豆称做“款”,据《中国化学史》解说:幽款是以大豆煮熟后经过幽闭发酵而成之意。至秦朝始改名为“豉”。樊少翁、王孙大卿所以能在这不起眼的商品中获利多至“一万万”,与上述汉代长安的市场繁荣有很大的关系。当时,汉长安人口50余万,对豆豉的需求量应当是很大的,按司马迁的记载,“莫鞠盐豉千苔,始然千斤”,就是说一岁都在千斤以上,这自然提供了巨大的市场空间。再者,樊少翁及王孙大卿二人“专其业”,他们二人从卖豆豉起家,“卖豉,亦致高訾”,兢兢业业地从事自己的专门经营,心不旁骛,没有见到他们从事其他经营的记载,一定是掌握了市场经营的规律,按司马迁的说法就是“廉贾五之,此亦比千乘之家”,诚实经营,公平买卖,在长安获得了不小的口碑。从“为天下高訾”的记载看,他们在京城名气不小,终于发财致富,成为天下闻名的“高訾”商人。这说明,在市场经济下,“留心处处皆生意”,细微、不起眼的商品常常蕴含着极大的商机,善为商者,常常会从这些不起眼的商品中获得大盈利。同时也说明,在商品经济下,贩脂卖豉、贩夫贩妇的小本经营也会做出大事业。在市场经济的公平法则下,只有经营愚笨之别,没有高低贵贱之分,凡是有需求,就会有市场,无论经营什么商品,只要用心,只要抱定淡定的心态,不懈努力,就都会成功。而且,王孙大卿和樊少翁的成功还说明,经营民生日用的世俗产品,虽然属于针头线脑,末业下作,但由于它与百姓的生活息息相关,市场需求量大,总体经济效益高,也会取得相当可观的经营效果。

从王孙大卿和樊少翁后期的发展看,由于他们出身低微,市井小儿,知识积累不足,在经营中一定吃了不少没有知识的苦头,因而对知识有着强烈的渴求。因此,他们发财致富后,“以财养士,与雄桀交”,用今天的话说就是“借脑”,形成自己的“智慧库”,才使后期的生意越做越大。并广交天下豪杰朋友,扩大自己的知名度,提升自己的市场覆盖率,这都是一个聪明商人的选择。正因为这样,王孙大卿才以一介市场小儿成为京都有名的富商大贾,在京城商界声名鹊起,占据鳌头,王莽时期成为京师主管市场的“市师”,汉末又成为管理长安东市的“东市令”。这说明,在中国古代,不仅“学而优则仕”,而且,“商而优也士”。任何生意只要做出成绩,就会在同行中拔取头筹,成为管理商务的“通行领袖”。

①何清谷:《三辅黄国》,明代版,卷2,《庙记》。

②陈直:《两汉经济史料论丛》,陕西人民出版社1981年版,第270-280页。

③司马迁:《史记》,中华书局1963年版,卷129,《货殖列传》。

④班固:《汉书》,中华书局1962年版,卷69,《货殖传·宣曲任氏》。

一、汉代长安的市与市场

汉代的市井生活十分活跃,从京师到地方郡国都有一批商业十分繁荣的市场存在。在汉代的郡县乃至乡、里也遍布小型集市。汉代人民生活中的许多用品即来自于市场交易的各种货物。东汉王符在《潜大论》中说“天下百郡千县,市邑万数”,正是对汉代市井之盛的概括。

汉代市的盛况集中体现在东西两京,即西汉的长安和东汉的洛阳。长安在史书上被誉为“五方杂错”、“郡国辐辏”的商业中心。据汉代文献记载,长安有“九市”。陈直先生在《三辅黄图校证》一书中考证这九市是:东市、西市、柳市、直市、交门市、孝里市、交道亭市等。长安九市方圆各为“方二百六十六步”,“凡四里为一市”①。可见九市的形制为正方形,它也是汉代市场的基本形制,如内蒙古和林格尔汉墓壁画所展示的宁城图样即是将城中的市场绘成正方形。班固在《西都赋》中描述长安市场的繁华景象是“九市开场,货别隧分”。

长安市场中“市肆”的分布是按出售商品的种类排列划分的。出土的汉代画像砖清晰地向人们展现了汉代市肆的排列情况,市肆成行分布,按经纬整齐排列,每个店铺都是一长列廊屋中的一间,类似于今天大型市场中的精品屋格局。在市场之外,纵横排列着众多的市肆民宅,是用来供给商人居住的房屋,即《三辅黄图》中所说的“方市阓门,周环列肆,商贾居之”的情况。长安市场还有供商人存放货物和商品的仓库,当时叫它作“廛”。班固《西都赋》说:“阗城溢郭,旁流百廛。”商人为选择最佳的销售时机,必然要经常储备一定数量的货物,即所谓的“积贮倍息”或“囤积居奇”。因此,廛在市场交易中的作用就显得非常重要,汉代市场中廛(即库房)的面积也就占了相当大的比例。当时的长安市场热闹非凡,如班固《西都赋》中描述:“人不得顾,车不得旋。”

汉代市场上的商品主要是日常的生活、生产资料。例如,粮食类有粟、谷、米、粱、麦等;肉食类有猪肉、牛肉、羊肉、油脂、鱼虾、鸡、鸭等;蔬食类有瓜果、芥菜、姜、藕、成芥等;牲畜类有马、牛、羊、猪、狗、驴等;器皿类有铁器、陶器、漆器、竹木器、编织品等;还有布帛、衣服、食盐、酒、药材及文化用品之类。②此外,还有少量的皮毛、玉器、玳瑁、珠玑等奢侈品。在市肆里,店铺很多,店铺里熟食到处都是,菜肴陈列成闹市,饭店里摆着枸杞蒸猪肉、韭菜炒鸡蛋、细切的驴马肉、煎熟的鱼、切好的肝、咸羊肉、冷酱鸡、马奶酒、驴肉干、狗肉脯、羊羔肉和甜豆浆,还有小鸟肉、咸腌鱼和甜(瓤)瓜、热米饭加炸肉。

这种繁荣的市场交易,为富商大贾、贩夫贩妇、平民百姓提供了许多发财的机会。王孙大卿和樊少翁就是其中的两位杰出代表。

二、王孙大卿和樊少翁的经营概况

王孙大卿和翁少翁的经营情况史书中有两条记载:

一是司马迁在《史记·货殖列传》中所记载的:“豉樊少翁、王孙大卿,为天下高訾。樊嘉五千万,其余皆巨万矣。王孙卿以财养士,与雄桀交,王莽以为京司市师,汉司东市令也。”③

二是《汉书·货殖传》所载:“(京师富人)豉樊少翁、王孙大卿,为天下高訾。”颜师古注:“樊少翁及王孙大卿卖豉,亦致高訾。”④

通过上述史料可知,王孙大卿和樊少翁都是长安城里的平民百姓,没什么高贵的背景。王孙是复姓,名大卿;樊是姓,少翁是小老儿,他们都是在长安城卖豆豉的小商小贩。可就是豆豉这个不起眼的商品,在汉代却有大市场,王孙大卿和樊少翁就是从小商品看到了大市场,从而扬起了致富的风帆。因为,豆豉是我国人民日常膳食中最早的调味品之一。它和酒、酱一样,都是我们勤劳智慧的祖先最先发明的利用微生物的生理作用酿造而成的,所以,它是中华民族饮食文化宝贵遗产之一。豆豉在最古的时代叫“幽款”,因为古代把大豆称做“款”,据《中国化学史》解说:幽款是以大豆煮熟后经过幽闭发酵而成之意。至秦朝始改名为“豉”。樊少翁、王孙大卿所以能在这不起眼的商品中获利多至“一万万”,与上述汉代长安的市场繁荣有很大的关系。当时,汉长安人口50余万,对豆豉的需求量应当是很大的,按司马迁的记载,“莫鞠盐豉千苔,始然千斤”,就是说一岁都在千斤以上,这自然提供了巨大的市场空间。再者,樊少翁及王孙大卿二人“专其业”,他们二人从卖豆豉起家,“卖豉,亦致高訾”,兢兢业业地从事自己的专门经营,心不旁骛,没有见到他们从事其他经营的记载,一定是掌握了市场经营的规律,按司马迁的说法就是“廉贾五之,此亦比千乘之家”,诚实经营,公平买卖,在长安获得了不小的口碑。从“为天下高訾”的记载看,他们在京城名气不小,终于发财致富,成为天下闻名的“高訾”商人。这说明,在市场经济下,“留心处处皆生意”,细微、不起眼的商品常常蕴含着极大的商机,善为商者,常常会从这些不起眼的商品中获得大盈利。同时也说明,在商品经济下,贩脂卖豉、贩夫贩妇的小本经营也会做出大事业。在市场经济的公平法则下,只有经营愚笨之别,没有高低贵贱之分,凡是有需求,就会有市场,无论经营什么商品,只要用心,只要抱定淡定的心态,不懈努力,就都会成功。而且,王孙大卿和樊少翁的成功还说明,经营民生日用的世俗产品,虽然属于针头线脑,末业下作,但由于它与百姓的生活息息相关,市场需求量大,总体经济效益高,也会取得相当可观的经营效果。

从王孙大卿和樊少翁后期的发展看,由于他们出身低微,市井小儿,知识积累不足,在经营中一定吃了不少没有知识的苦头,因而对知识有着强烈的渴求。因此,他们发财致富后,“以财养士,与雄桀交”,用今天的话说就是“借脑”,形成自己的“智慧库”,才使后期的生意越做越大。并广交天下豪杰朋友,扩大自己的知名度,提升自己的市场覆盖率,这都是一个聪明商人的选择。正因为这样,王孙大卿才以一介市场小儿成为京都有名的富商大贾,在京城商界声名鹊起,占据鳌头,王莽时期成为京师主管市场的“市师”,汉末又成为管理长安东市的“东市令”。这说明,在中国古代,不仅“学而优则仕”,而且,“商而优也士”。任何生意只要做出成绩,就会在同行中拔取头筹,成为管理商务的“通行领袖”。

①何清谷:《三辅黄国》,明代版,卷2,《庙记》。

②陈直:《两汉经济史料论丛》,陕西人民出版社1981年版,第270-280页。

③司马迁:《史记》,中华书局1963年版,卷129,《货殖列传》。

④班固:《汉书》,中华书局1962年版,卷69,《货殖传·宣曲任氏》。