古道探寻

人物民俗篇 物华天宝:扑朔迷离的秦传国玉玺

玉,石之美者也。蓝田作为中国“四大名玉”之一蓝田玉的故乡,历史上就以出产美玉而闻名。在史前文化中,先民就以蓝田玉作为玉礼器和玉葬器而使用。在今蓝田境内龙山文化遗址中,就有玉戈玉璧玉琀等玉器出土。而蓝田玉名闻遐迩渊源流长,更是由于秦始皇用蓝田玉制成传国玉玺,使蓝田玉蒙上了一层神秘的政治色彩。

玺者,帝王者之印也。而玉在秦代前,即具有浓郁的政治宗教色彩,具有天赋神权的属性。同时玉又具有迎合、显示、承载人类审美心理的文化品性。黄金有价玉无价,作为皇权象征的玉玺,更具有金银所无法替代的作用。

然而,秦传国玉玺,这个皇权象征、代表拥有天下的信物,是怎样产生的?在历史长河漫漫的数千余年间,它是如何沐浴了封建王朝的腥风血雨、烛光斧影?这一直成为历史学家关注的千古之谜。笔者近从清嘉庆《蓝田县志》的零碎记载中,对传国玉玺来龙去脉作了探究,今描述如下,意在支持圈内同仁作更深之研究。

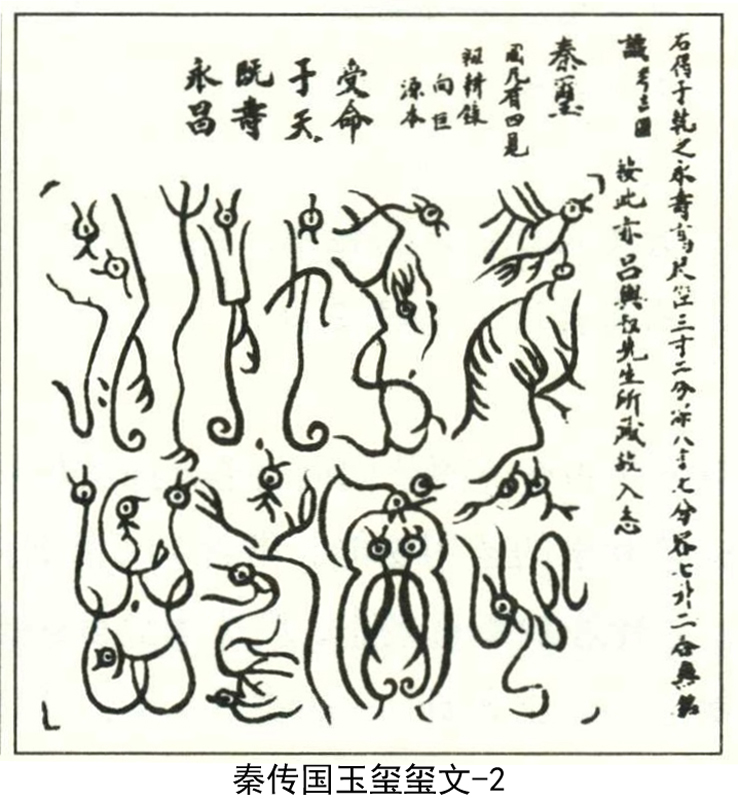

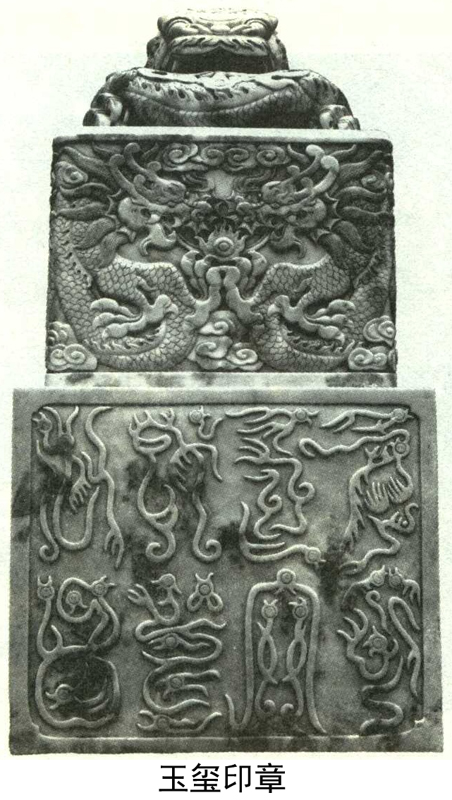

秦始皇时,蓝田山(今王顺山)又名楚山,为终南山的旁支峰。楚人卞和于楚山下得玉璞,献给秦始皇,剖之得蓝田水苍玉(即青绿白色玉)。秦始皇命丞相李斯篆文,制成传国玉玺。盖周以火德兴周,秦以水运得国,始皇取水克火之意,刻鱼、虫、鹤、蟮、龙等水族物于玉玺上,以扶秦水德运。玉玺八面正方螭纽,文曰:“受命于天,既寿永昌”。后秦始皇持玺南巡至洞庭湖,逢恶浪排空,龙舟将覆,始皇急投传国玉玺于湖,刹那间湖面风平浪静,始皇安全返回咸阳。八年后,始皇巡狩华阴县,有人持玉玺挡道,付于从者曰:“持此还祖龙。”言罢化阵清风而去,秦始皇又复得玉玺。

前210年,秦始皇驾崩沙丘,玺传于二世胡亥、三世子婴。秦末天下大乱,刘邦项羽从彭城誓师伐秦,刘邦兵入武关,入蓝田后又用疑兵计绕篑山,败秦主力后屯兵灞上。子婴白马素车,肉袒面缚献玺降沛公,秦玺归高祖刘邦之手。后传国玉玺,传西汉14帝。王莽篡汉,命安阳侯王舜强迫王太后献玺。太后大骂持玺摔地,损玺一角。王莽得玺,以金镶补其角。

昆阳战后,莽死新朝亡,玉玺被王宪获。李松入长安,斩王宪而得玺。李松持玺献予绿林军拥立的更始帝。刘玄败亡,玉玺归赤眉军。汉光武建武二年(26年)春正月,冯异大破赤眉军,刘盆子获传国玉玺,从此,玺归东汉光武帝刘秀。东汉传至汉献帝刘协,权奸董卓乱政,大乱中掌玺官持玺投入井中。十八路诸侯伐卓,虎牢关战役中,孙坚斩卓大将华雄,桃园弟兄又战败吕布,卓弃洛阳劫持献帝入长安。孙坚率兵入洛,见城南一井中有五色光,浚井后得玺。后来,为了争夺玉玺,孙袁(绍)反目,孙刘(表)结怨,被称为江东猛虎的孙坚亦死于乱军之中。袁术僭逆称帝淮南,拘孙坚妻而夺得传国玉玺。后袁术败亡,广陵太守徐缪获传国玉玺。建安四年(199年)夏,徐在许昌县献玺于汉献帝。

220年10月,曹丕废汉献帝自立为帝,国号魏。刘协持玺献于曹丕,东汉亡,魏传五帝至魏元帝曹奂。

265年12月,司马炎逼迫曹奂让位称帝,国号晋。从此,晋武帝司马炎持此玺号令天下。西晋传至晋怀帝司马炽,前赵刘曜率兵攻入洛阳,俘怀帝而得玺。前赵刘氏政权又为后赵石勒所灭,玉玺又归于后赵石姓政权。后赵传至新兴王石祗,被冉魏所灭,玺又归魏武悼天王冉闵。冉闵为前燕慕容恪俘获败亡,其大将军蒋干求救于晋征西将军谢尚,尚使其将戴施入邺助守绍,蒋干于永和八年(352年)持传国玉玺献于晋穆帝司马聃。

420年6月,宋武帝刘裕废晋建宋,传国玉玺遂又从晋传入宋刘裕之手,宋传至宋顺帝刘淮。

479年,齐高帝肖道成杀宋顺帝,自立为帝,史称南齐。于是玉玺又为南齐肖姓政权所得,齐传玉玺至齐和帝肖宝融。

502年,肖衍废杀齐和帝,自立为帝,改国号为梁,史称南梁。从此传国玉玺又为南梁肖姓政权所得。玺传梁朝6帝,至梁元帝肖绎时,盗贼窃传国玉玺归北齐,玉玺后为侯景所得。侯景乱江南,被陈霸先破败。乱中景嘱其侍中赵思贤弃玺于草间,赵至广陵告知郭元建,元建取回玉玺送回邺城,从此传国玉玺又归于北齐。北齐传至幼主高恒。

577年,齐都邺城被北周宇文邕率军攻破,传国玉玺又流落北周宇文政权之手。

581年,外戚杨坚废黜周静帝宇文阐,自立为帝,国号隋,从此玉玺又归隋朝。后来杨广荒淫无道,穷兵黩武,滥用民力,闹得天下狼烟四起,后杨广亦被宇文化及缢杀,隋亡,萧皇后与太子携玺入突厥。

618年,唐高祖李渊建立大唐,至太宗李世民时玉玺仍无所得,遂自刻玉玺,文曰“皇帝景命有德者昌”。贞观四年(630年),萧后与太子正道携传国玉玺从突厥南归,从此盛唐拥有了传国玉玺。李唐王朝以传国玉玺先后传位于21个皇帝,达290年之久,也是传国玉玺使用最鼎盛的时期。

917年,梁武帝朱温篡唐,逼哀帝李祝退位,建立后梁,都开封。从此传国玉玺,又归于后梁。

923年,唐庄宗李亚子率军攻灭后梁,梁末帝朱友贞自刎,传国玉玺遂为后唐所得。玺传至唐末帝李从珂。

936年,石敬瑭率契丹兵攻洛阳,末帝李从珂携传国玉玺登上玄武楼自焚。流传千载的秦传国玉玺,从此不知所终。

自清泰三年(936年)唐末帝自焚,至后晋、后周,到宋太祖建隆元年(960年),共25年,玉玺未浮出水面。后又至宋哲宗元符元年(1098年),历史又经历过了139年,传国玉玺仍似泥牛入海,不见声息。

宋哲宗元符元年(1098年)正月,玉玺浮出水面。咸阳县百姓段义,在河南乡到银村修筑房屋时,得玉印一枚,光彩照室,印中文曰:“受命于天,既寿永昌”。后献玺于朝,哲宗命蔡京等辨验,结论为秦玺无疑。哲宗认为天授传国受命宝物,于是率群臣受宝于大庆典,大赦天下,并于六月改年号为元符。

又据《闻见后录》记载:哲宗绍圣元年(1094年)咸阳百姓段吉,于夏日凌晨鬻菜村,落中足忽陷地得一玉玺。玉玺方四寸,篆文如凤鸟鱼龙之形。印文曰:“受命于天,既寿永昌”。玺又缺一角,与史书记载完全相同。后献朝廷,哲宗改元元符,又诏命段吉为官,直至靖康间。

这是玉玺殁后重新出世最有影响的一次记载,因此笔者不惜多费笔墨而详记之。

宋钦宗靖康二年(1126年),金兵攻陷汴梁,俘徽钦二帝及后妃、公主、宗室大臣三千余人,携传国玉玺北还,从此传国玉玺归金国所有。康王赵构建南宋于临安,先后历经9位皇帝,享国153年。然南迁之后,终无法使用传国玉玺。

1234年元灭金,1279年元灭南宋,玉玺又不知下落。直到至元三十一年(1294年)正月八日,元世祖忽必烈崩。正月三十日,御史中丞崔或进传国玉玺。原来是元宗室木华黎后裔、太师国王之孙拾得,病死,家境贫寒窘迫,其遗孀脱脱真莹患病,令九岁儿子拿一匣出售。及出,乃一玉印,色青绿而光彩射人,四寸后见方,三之不足,背纽盘螭,四压方际,纽尽玺鄂之上,取中道一横隙,可径二分,中贯一韦条,有篆文皆若虫鸟鱼龙之状。急召监察御史杨桓辨其文,曰“受命于天,既寿永昌”。杨桓曰:“此传国玉玺也。”遂同王庆端进献给皇太妃徽仁裕圣皇后,并奏曰:“此古传国玉玺也,秦以蓝田玉所造,后拥有天下者,方能用此宝,以君王自尊辖万国,凭借此宝之”。自前朝遗失很久,今下诏令诸大臣佥议,并及早告知皇太孙知之”。于是皇太妃召集众臣,中书右丞相完颜率集贤翰林侍从诸臣入贺。太妃令出玉玺遍示群臣,翰林学士董文用等奏曰:“此诚神物,出当其时,若非皇太妃皇太孙圣恩感动天地,何能达到这样好的境界?”于是内外欢庆,皆曰“天命有归”。后皇太孙铁木尔于四月即位,称完泽笃汗,史称成宗。此后,元代又经武宗、仁宗、英宗、泰定帝、天顺帝、文帝、明宗、宁宗,至元顺帝(史称惠宗)。

1370年,明征虏大将军徐达攻占大都,元亡。传国玉玺亦随顺帝北归,殁于和林。此次玉玺复出,在元朝共使用了63年。

此后明清两代秦传国玉玺再无明确使用记载。

野史中对传国玉玺,如长河中泛起的涟漪,多次闪现,终因疑团种种,而未受到朝廷重视。

明孝宗弘治十三年(1500年)陕西熊巡抚以户县所得玉玺献于朝廷,皆以为秦玺复出。孝宗命廷议,皆认为:秦传国玉玺完毁情况俱记载于简册内,今陕西所进之玺,行色篆纽,皆不同秦玺,乃后人仿造。于是孝宗命藏玺于内府,薄赏献玺者。

明天启年间,又传河南出现传国玉玺,熹宗朱由校令大明门进受玺礼,后仅给献玺者五金作罢。

东晋孝武帝太元中,前燕慕容永称藩,被慕容曜所围,持玉玺求救于雍州刺史郗恢,恢献玉玺给晋孝武帝马曜。然此玺鸟篆隐起,巧丽非常,文曰“受天之命,皇帝寿昌”,经辨之,是慕容永制作的另一玺,非秦传国玉玺也。

近期笔者为了考证秦玉玺出处,先后深入秦岭腹地玉川乡。此处有印沟村,传说乃楚山之下玉印出处。深入沟内半里许,有一大石,数十立方米,传说秦时凤凰常飞来石上,引得百鸟啾啾如朝凤状,后破石方得一玉璞,即后来传国玉玺之玉也。问及士人,皆荒远莫征,无从考察。而至今三山九沟磨玉采玉之声,仍响彻大山之中,采玉记载至今已千余年。

而王顺山乃唐时官府采玉之处,后因地震山摧玉竭。玉山镇又有盖玉井,更为玉玺诞生增添了神秘色彩。唐代诗人讴歌蓝玉的诗篇更是达数百首之多。

今整理拙文,意在对秦传国玉玺有一宏观粗线描述,使传国玉玺作为玉文化的一个课题得到更好的阐述,也使笔者获得更多的教益。

玺者,帝王者之印也。而玉在秦代前,即具有浓郁的政治宗教色彩,具有天赋神权的属性。同时玉又具有迎合、显示、承载人类审美心理的文化品性。黄金有价玉无价,作为皇权象征的玉玺,更具有金银所无法替代的作用。

然而,秦传国玉玺,这个皇权象征、代表拥有天下的信物,是怎样产生的?在历史长河漫漫的数千余年间,它是如何沐浴了封建王朝的腥风血雨、烛光斧影?这一直成为历史学家关注的千古之谜。笔者近从清嘉庆《蓝田县志》的零碎记载中,对传国玉玺来龙去脉作了探究,今描述如下,意在支持圈内同仁作更深之研究。

秦始皇时,蓝田山(今王顺山)又名楚山,为终南山的旁支峰。楚人卞和于楚山下得玉璞,献给秦始皇,剖之得蓝田水苍玉(即青绿白色玉)。秦始皇命丞相李斯篆文,制成传国玉玺。盖周以火德兴周,秦以水运得国,始皇取水克火之意,刻鱼、虫、鹤、蟮、龙等水族物于玉玺上,以扶秦水德运。玉玺八面正方螭纽,文曰:“受命于天,既寿永昌”。后秦始皇持玺南巡至洞庭湖,逢恶浪排空,龙舟将覆,始皇急投传国玉玺于湖,刹那间湖面风平浪静,始皇安全返回咸阳。八年后,始皇巡狩华阴县,有人持玉玺挡道,付于从者曰:“持此还祖龙。”言罢化阵清风而去,秦始皇又复得玉玺。

前210年,秦始皇驾崩沙丘,玺传于二世胡亥、三世子婴。秦末天下大乱,刘邦项羽从彭城誓师伐秦,刘邦兵入武关,入蓝田后又用疑兵计绕篑山,败秦主力后屯兵灞上。子婴白马素车,肉袒面缚献玺降沛公,秦玺归高祖刘邦之手。后传国玉玺,传西汉14帝。王莽篡汉,命安阳侯王舜强迫王太后献玺。太后大骂持玺摔地,损玺一角。王莽得玺,以金镶补其角。

昆阳战后,莽死新朝亡,玉玺被王宪获。李松入长安,斩王宪而得玺。李松持玺献予绿林军拥立的更始帝。刘玄败亡,玉玺归赤眉军。汉光武建武二年(26年)春正月,冯异大破赤眉军,刘盆子获传国玉玺,从此,玺归东汉光武帝刘秀。东汉传至汉献帝刘协,权奸董卓乱政,大乱中掌玺官持玺投入井中。十八路诸侯伐卓,虎牢关战役中,孙坚斩卓大将华雄,桃园弟兄又战败吕布,卓弃洛阳劫持献帝入长安。孙坚率兵入洛,见城南一井中有五色光,浚井后得玺。后来,为了争夺玉玺,孙袁(绍)反目,孙刘(表)结怨,被称为江东猛虎的孙坚亦死于乱军之中。袁术僭逆称帝淮南,拘孙坚妻而夺得传国玉玺。后袁术败亡,广陵太守徐缪获传国玉玺。建安四年(199年)夏,徐在许昌县献玺于汉献帝。

220年10月,曹丕废汉献帝自立为帝,国号魏。刘协持玺献于曹丕,东汉亡,魏传五帝至魏元帝曹奂。

265年12月,司马炎逼迫曹奂让位称帝,国号晋。从此,晋武帝司马炎持此玺号令天下。西晋传至晋怀帝司马炽,前赵刘曜率兵攻入洛阳,俘怀帝而得玺。前赵刘氏政权又为后赵石勒所灭,玉玺又归于后赵石姓政权。后赵传至新兴王石祗,被冉魏所灭,玺又归魏武悼天王冉闵。冉闵为前燕慕容恪俘获败亡,其大将军蒋干求救于晋征西将军谢尚,尚使其将戴施入邺助守绍,蒋干于永和八年(352年)持传国玉玺献于晋穆帝司马聃。

420年6月,宋武帝刘裕废晋建宋,传国玉玺遂又从晋传入宋刘裕之手,宋传至宋顺帝刘淮。

479年,齐高帝肖道成杀宋顺帝,自立为帝,史称南齐。于是玉玺又为南齐肖姓政权所得,齐传玉玺至齐和帝肖宝融。

502年,肖衍废杀齐和帝,自立为帝,改国号为梁,史称南梁。从此传国玉玺又为南梁肖姓政权所得。玺传梁朝6帝,至梁元帝肖绎时,盗贼窃传国玉玺归北齐,玉玺后为侯景所得。侯景乱江南,被陈霸先破败。乱中景嘱其侍中赵思贤弃玺于草间,赵至广陵告知郭元建,元建取回玉玺送回邺城,从此传国玉玺又归于北齐。北齐传至幼主高恒。

577年,齐都邺城被北周宇文邕率军攻破,传国玉玺又流落北周宇文政权之手。

581年,外戚杨坚废黜周静帝宇文阐,自立为帝,国号隋,从此玉玺又归隋朝。后来杨广荒淫无道,穷兵黩武,滥用民力,闹得天下狼烟四起,后杨广亦被宇文化及缢杀,隋亡,萧皇后与太子携玺入突厥。

618年,唐高祖李渊建立大唐,至太宗李世民时玉玺仍无所得,遂自刻玉玺,文曰“皇帝景命有德者昌”。贞观四年(630年),萧后与太子正道携传国玉玺从突厥南归,从此盛唐拥有了传国玉玺。李唐王朝以传国玉玺先后传位于21个皇帝,达290年之久,也是传国玉玺使用最鼎盛的时期。

917年,梁武帝朱温篡唐,逼哀帝李祝退位,建立后梁,都开封。从此传国玉玺,又归于后梁。

923年,唐庄宗李亚子率军攻灭后梁,梁末帝朱友贞自刎,传国玉玺遂为后唐所得。玺传至唐末帝李从珂。

936年,石敬瑭率契丹兵攻洛阳,末帝李从珂携传国玉玺登上玄武楼自焚。流传千载的秦传国玉玺,从此不知所终。

自清泰三年(936年)唐末帝自焚,至后晋、后周,到宋太祖建隆元年(960年),共25年,玉玺未浮出水面。后又至宋哲宗元符元年(1098年),历史又经历过了139年,传国玉玺仍似泥牛入海,不见声息。

宋哲宗元符元年(1098年)正月,玉玺浮出水面。咸阳县百姓段义,在河南乡到银村修筑房屋时,得玉印一枚,光彩照室,印中文曰:“受命于天,既寿永昌”。后献玺于朝,哲宗命蔡京等辨验,结论为秦玺无疑。哲宗认为天授传国受命宝物,于是率群臣受宝于大庆典,大赦天下,并于六月改年号为元符。

又据《闻见后录》记载:哲宗绍圣元年(1094年)咸阳百姓段吉,于夏日凌晨鬻菜村,落中足忽陷地得一玉玺。玉玺方四寸,篆文如凤鸟鱼龙之形。印文曰:“受命于天,既寿永昌”。玺又缺一角,与史书记载完全相同。后献朝廷,哲宗改元元符,又诏命段吉为官,直至靖康间。

这是玉玺殁后重新出世最有影响的一次记载,因此笔者不惜多费笔墨而详记之。

宋钦宗靖康二年(1126年),金兵攻陷汴梁,俘徽钦二帝及后妃、公主、宗室大臣三千余人,携传国玉玺北还,从此传国玉玺归金国所有。康王赵构建南宋于临安,先后历经9位皇帝,享国153年。然南迁之后,终无法使用传国玉玺。

1234年元灭金,1279年元灭南宋,玉玺又不知下落。直到至元三十一年(1294年)正月八日,元世祖忽必烈崩。正月三十日,御史中丞崔或进传国玉玺。原来是元宗室木华黎后裔、太师国王之孙拾得,病死,家境贫寒窘迫,其遗孀脱脱真莹患病,令九岁儿子拿一匣出售。及出,乃一玉印,色青绿而光彩射人,四寸后见方,三之不足,背纽盘螭,四压方际,纽尽玺鄂之上,取中道一横隙,可径二分,中贯一韦条,有篆文皆若虫鸟鱼龙之状。急召监察御史杨桓辨其文,曰“受命于天,既寿永昌”。杨桓曰:“此传国玉玺也。”遂同王庆端进献给皇太妃徽仁裕圣皇后,并奏曰:“此古传国玉玺也,秦以蓝田玉所造,后拥有天下者,方能用此宝,以君王自尊辖万国,凭借此宝之”。自前朝遗失很久,今下诏令诸大臣佥议,并及早告知皇太孙知之”。于是皇太妃召集众臣,中书右丞相完颜率集贤翰林侍从诸臣入贺。太妃令出玉玺遍示群臣,翰林学士董文用等奏曰:“此诚神物,出当其时,若非皇太妃皇太孙圣恩感动天地,何能达到这样好的境界?”于是内外欢庆,皆曰“天命有归”。后皇太孙铁木尔于四月即位,称完泽笃汗,史称成宗。此后,元代又经武宗、仁宗、英宗、泰定帝、天顺帝、文帝、明宗、宁宗,至元顺帝(史称惠宗)。

1370年,明征虏大将军徐达攻占大都,元亡。传国玉玺亦随顺帝北归,殁于和林。此次玉玺复出,在元朝共使用了63年。

此后明清两代秦传国玉玺再无明确使用记载。

野史中对传国玉玺,如长河中泛起的涟漪,多次闪现,终因疑团种种,而未受到朝廷重视。

明孝宗弘治十三年(1500年)陕西熊巡抚以户县所得玉玺献于朝廷,皆以为秦玺复出。孝宗命廷议,皆认为:秦传国玉玺完毁情况俱记载于简册内,今陕西所进之玺,行色篆纽,皆不同秦玺,乃后人仿造。于是孝宗命藏玺于内府,薄赏献玺者。

明天启年间,又传河南出现传国玉玺,熹宗朱由校令大明门进受玺礼,后仅给献玺者五金作罢。

东晋孝武帝太元中,前燕慕容永称藩,被慕容曜所围,持玉玺求救于雍州刺史郗恢,恢献玉玺给晋孝武帝马曜。然此玺鸟篆隐起,巧丽非常,文曰“受天之命,皇帝寿昌”,经辨之,是慕容永制作的另一玺,非秦传国玉玺也。

近期笔者为了考证秦玉玺出处,先后深入秦岭腹地玉川乡。此处有印沟村,传说乃楚山之下玉印出处。深入沟内半里许,有一大石,数十立方米,传说秦时凤凰常飞来石上,引得百鸟啾啾如朝凤状,后破石方得一玉璞,即后来传国玉玺之玉也。问及士人,皆荒远莫征,无从考察。而至今三山九沟磨玉采玉之声,仍响彻大山之中,采玉记载至今已千余年。

而王顺山乃唐时官府采玉之处,后因地震山摧玉竭。玉山镇又有盖玉井,更为玉玺诞生增添了神秘色彩。唐代诗人讴歌蓝玉的诗篇更是达数百首之多。

今整理拙文,意在对秦传国玉玺有一宏观粗线描述,使传国玉玺作为玉文化的一个课题得到更好的阐述,也使笔者获得更多的教益。