参考文献

第十三节 币制之紊乱

第一款 制钱

清顺治元年,置户部宝泉局,工部宝源局,铸顺治通宝钱。八年,增定制钱,每文重一钱二分五厘。十四年停各省鼓铸,专归京局,更定制钱每文重一钱四分。康熙元年,颁行康熙通宝,钱轻重如旧制,发各省局依式铸造,与顺治通宝钱相兼行。时以铸局既多,钱价过贱,户部议准停止各省鼓铸,惟听宝泉、宝源两局制钱流通行使,江宁为驻防重地,其局仍令暂留。六年,复开各省镇鼓铸,增置湖南、江苏、甘肃省局。十二年,定私销制钱禁例。雍正元年,铸雍正通宝,颁行天下,令宝泉局岁铸新钱,与顺治、康熙大小制钱相兼行,继开云南省城及临安府、大理府、沾益州鼓铸局。又以钱重铜多,易滋销毁,著照顺治二年例每文重一钱二分,通行各省,其现行一钱四分之钱,听一体行使。嗣后宝源局每卯用铜铅十万二千八百五十七斤有奇,铸钱一万二千四百九十八串。乾隆元年,铸乾隆通宝钱,颁行天下。三年,停山东局及云南、广西府局。七年,令宝泉、宝源二局,每年各开铸钱币。嘉庆、道光之世,亦各有鼓铸,然钱法之整肃,则远不若前代矣。咸丰三年,以兵饷告急,财用匮乏,命鼓铸大钱,分当十、当五十、当百、当五百、当千五种,当千者重二两,是时钱法,侍郎王茂荫痛论其非:“谓历代行使大钱,未有三年而不改变废罢者;未有不称盗铸云起物价腾贵者,”后果不行,乃令户工两局,只铸当百与当五十各二成,其余六成铸当十当五及一文制钱,而以宝钞收回当五百当千之大钱。是年又谕,准铸铁钱,终以其质重;流通困难,更胜于大钱。五年,改定制钱重量,每钱重八分。八年,令收回大钱,改铸制钱。同治时,仍沿八分旧制,采用洋铜,以资鼓铸。光绪二十五年,仍铸当十大钱,寻又令宝泉局仍开铸一文制钱。三十一年,停铸当十大钱,并令改铸制钱。是年又以制钱销毁日多,应改定钱制每文重六分,以铜五成五,铅四成五配合铸造。三十四年,再改铸一文新钱,每文重量减至三分二厘,其质系以紫铜六成,白铅四成相合而成,是为铸造一文无孔钱之始期,而旧式铜钱,至此遂不复鼓铸矣。

第二款 铜圆

清洪、杨之乱,各省官钱局皆停钱制钱,而军饷增加,财源困乏,加以海外生铜输入阻碍,铜价日昂,制钱铸造,既归停顿,而民间镕解者,又日益增多,市面流通,日趋减少,遂发生钱荒。光绪二十三年有江西道监察御史陈其璋始奏请鼓铸大小铜圆三种:上品重四钱,中品二钱,下品一钱,以补制钱不足,但未能实现。直至光绪二十六年,两广总督李鸿章在粤设局铸造铜圆。二十七年,以粤省试铸铜圆,成绩颇佳乃谕令沿江沿海各省仿造,于是铜圆遂流通全国。光绪三十一年时,所订整理圜法章程内,原规定铜圆有当二十、当十、当五、当二四种,由户部颁发祖模,正面加铸省名。当铜圆初开铸时,规定百枚换银币一元,但以初次进行,信用甚著,实际上银圆一元,仅换得铜圆八十枚左右,铸造利益颇大,各省遂竞相铸造,价格又落。上海价格,至光绪三十一年十二月,每银圆可换铜圆百零七枚,三十二年,跌至一百十枚,至三十四年时,跌至百二十枚。

第三款 银角

清代银角之铸造,在光绪十六年。最先开铸者为广东,其次湖北,继乃推及他省。当时清廷对于银角之无切实办法,其情形正与铜圆等。光绪三十三年,虽有一度之奏定大银元一元折合小银币十角,小银币一角,折合十文之铜币十枚,均以十进,然未见诸实行,故银元与银角之兑价,终依供求之相剂而定焉。且其成色分量亦无一定之标准可凭,各省所铸,颇有出入。宣统二年,度支部奏定币制则例,对于银角,亦拟有处置办法,嗣因国体改变,所有计划,皆成画饼矣。

第四款 银圆

清代末年,通用外国货币,损失利权甚大。光绪时,两广总督张之洞有见于此,乃设厂于广东,铸造银币,而奉天、吉林、直隶、江西、安徽、湖北、福建诸省,遂继起各设银元局,铸造一元,半元,二角,一角五种货币。其后清廷乃收归各省铸造权于户部,设东南西北中五厂:东厂在广东,西厂在江宁,南厂在福州,北厂在武昌,中厂在开封,此外各省局悉废。清代通商口岸,多用外国银元,种类甚杂,皆自外国流入,如西班牙棍洋行用于宁波、杭州、芜湖,墨西哥鹰洋行用于上海,香港杖人洋,新加坡、大英通商银圆,行用于产棉区域,大概因各国改革币制为金本位,一切旧式银元,不适于用,故均驱向中国。

第五款 银锭

吾国银锭之铸造,历代相沿,人民可以经营,故其纯分成色,重量、大小、名称各地不同,买卖交易,多以银为标准。银锭种类,可分为三:(一)元宝银,重约五十两,形似马蹄,故又称之曰马蹄银,其成色各地不同;(二)中锭,重约十两,形状不一,但以类似衡锤者为最多,其为马蹄形者,称之曰小元宝;(三)小锞银,又称小锭,形如馒头,重量自三两至五两不等,此外尚有碎银,为补助银锭之用,此类碎银,又名滴珠。史称:“清康熙、乾隆年间,官私出入,皆用纹银,而商民行使,则自十成至九成八成七成不等,交易时,仅按十成足纹,递相核算。”乾隆时,民间于纹银外,尚有各种之名色,江南、浙江有元丝银,湖广、江西有盐撒银,陕西、甘肃有元鏪银,广西有北流银,四川有士鏪柳鏪及茴香银,山西有西鏪及水丝银,云、贵有石鏪及茶花银。此外,又有青丝、白丝、单倾、双倾、方鏪、长鏪等,名色不一,授受烦琐,交易之不便,于此为极。嘉、道以还,名色尤多,及至末叶,外洋银条流入,各地所铸宝银,名称更为复杂。至执此宝银铸造之权者,曰银炉;(北方称之曰炉房,南方称之曰银炉),鉴定宝银之成色与重量而确保其价格者,曰公估局。凡欲经营银炉者,须先经户部之许可,方能开业,即每一地方银炉,亦均有一定之额数,不得任意增设也。公估局亦然,除须经官厅准许之外,并有当地钱业公所认可,方可成立,且每地多以一局为限,即有设立二局以上者,要亦系属分设。凡有公估局地方,无论本地或他地之银炉所铸新锭,必先经该局验视证明,方能收受无疑也。

第六款 纸币

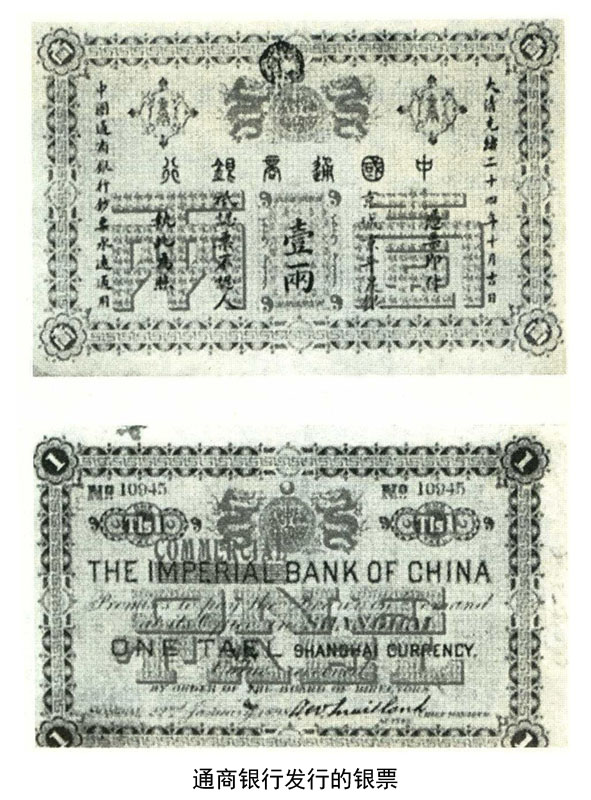

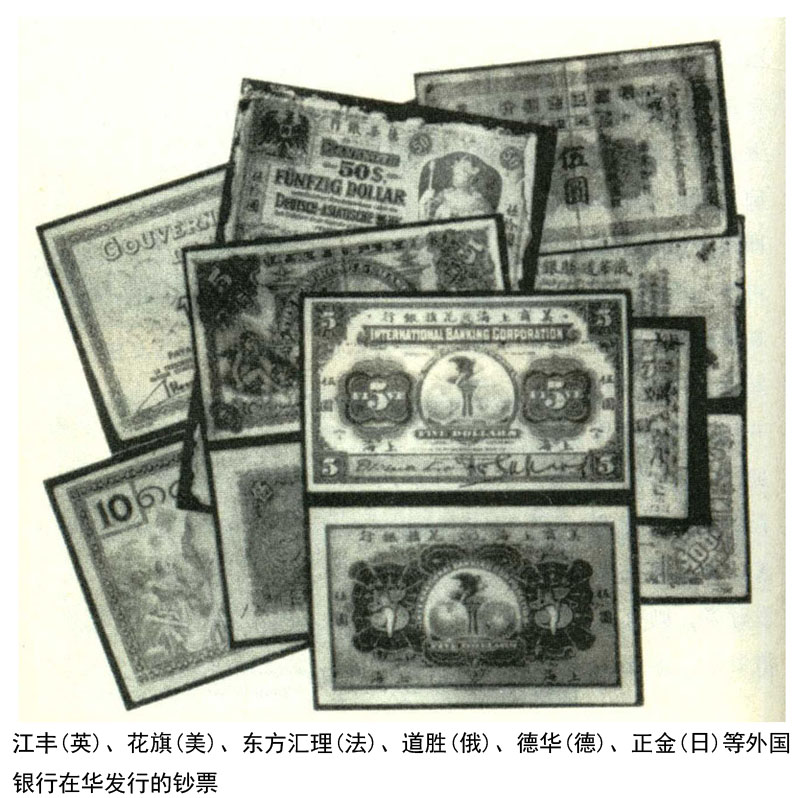

清代之纸币,可分为清初与清末两时期。清代中叶,如康熙、雍正、乾隆,嘉庆四朝,均以银为主币,而辅之以铜钱,钞票几不可见。清初入关时,民间流通之明代钞币,已不多有因国用不足,于顺治七年时,造钞十二万八千一百七十二贯有奇。后以宋、元、明钞法发生弊端,十八年时,即行停止。咸丰初年,发生内乱,频年用兵,用度浩繁,无法应付,于是发行银票钱票两种:银票分一百两、八十两、五十两三种,名曰官票。钱票、即钱钞,于京城内外,招商设立官银钱号,由部发给成本银两,并户工两局交库卯钱,以为票本。是后钞票发行渐多,公立机关之发行者,则有大清银行,各省官银钞局,私立机关之发行者,则有各省之私立钱庄钱号,普通商业银行,而在华之外国银行,如英之麦加利、汇丰,美之花旗、东方、汇理,日之横滨、正金,荷兰之和兰,比利时之华比,俄之华俄等银行,皆取得发行钞票权。大清银行发行之兑换券,有银两票,银元票,钱票三种,但因银两成色不一,银元种类繁多,所以各地分行所出之兑换券,均注明某处通用。钱票发行者,仅有北京之阜通,东南两号,又济南、大清银行分行纸币所印行者,为一元、五元、十元、五十元、百元五种,及银两票一两、五两、十两、五十两、百两五种。纸币发行,自光绪三十一年起,至宣统三年闰六月止,各地大清银行分行银两票为五、四三八、九一〇两,银元票为一二、四五九、九〇七元。与大清银行兑换券同时行使者,尚有各省官银钱号发行之钞币。官银钱号设立于咸丰二年时,为推行银钱票之机关,至光绪末年时,各省设立者,几遍全国,其发行之钞币,有银两票、银元票、制钱票、铜圆票等,发行之票面额,各有不同。清末设立之商业银行,如中国通商银行,浙江兴业银行,四明商业银行,北洋保商银行亦均有发行钞票权。

清顺治元年,置户部宝泉局,工部宝源局,铸顺治通宝钱。八年,增定制钱,每文重一钱二分五厘。十四年停各省鼓铸,专归京局,更定制钱每文重一钱四分。康熙元年,颁行康熙通宝,钱轻重如旧制,发各省局依式铸造,与顺治通宝钱相兼行。时以铸局既多,钱价过贱,户部议准停止各省鼓铸,惟听宝泉、宝源两局制钱流通行使,江宁为驻防重地,其局仍令暂留。六年,复开各省镇鼓铸,增置湖南、江苏、甘肃省局。十二年,定私销制钱禁例。雍正元年,铸雍正通宝,颁行天下,令宝泉局岁铸新钱,与顺治、康熙大小制钱相兼行,继开云南省城及临安府、大理府、沾益州鼓铸局。又以钱重铜多,易滋销毁,著照顺治二年例每文重一钱二分,通行各省,其现行一钱四分之钱,听一体行使。嗣后宝源局每卯用铜铅十万二千八百五十七斤有奇,铸钱一万二千四百九十八串。乾隆元年,铸乾隆通宝钱,颁行天下。三年,停山东局及云南、广西府局。七年,令宝泉、宝源二局,每年各开铸钱币。嘉庆、道光之世,亦各有鼓铸,然钱法之整肃,则远不若前代矣。咸丰三年,以兵饷告急,财用匮乏,命鼓铸大钱,分当十、当五十、当百、当五百、当千五种,当千者重二两,是时钱法,侍郎王茂荫痛论其非:“谓历代行使大钱,未有三年而不改变废罢者;未有不称盗铸云起物价腾贵者,”后果不行,乃令户工两局,只铸当百与当五十各二成,其余六成铸当十当五及一文制钱,而以宝钞收回当五百当千之大钱。是年又谕,准铸铁钱,终以其质重;流通困难,更胜于大钱。五年,改定制钱重量,每钱重八分。八年,令收回大钱,改铸制钱。同治时,仍沿八分旧制,采用洋铜,以资鼓铸。光绪二十五年,仍铸当十大钱,寻又令宝泉局仍开铸一文制钱。三十一年,停铸当十大钱,并令改铸制钱。是年又以制钱销毁日多,应改定钱制每文重六分,以铜五成五,铅四成五配合铸造。三十四年,再改铸一文新钱,每文重量减至三分二厘,其质系以紫铜六成,白铅四成相合而成,是为铸造一文无孔钱之始期,而旧式铜钱,至此遂不复鼓铸矣。

第二款 铜圆

清洪、杨之乱,各省官钱局皆停钱制钱,而军饷增加,财源困乏,加以海外生铜输入阻碍,铜价日昂,制钱铸造,既归停顿,而民间镕解者,又日益增多,市面流通,日趋减少,遂发生钱荒。光绪二十三年有江西道监察御史陈其璋始奏请鼓铸大小铜圆三种:上品重四钱,中品二钱,下品一钱,以补制钱不足,但未能实现。直至光绪二十六年,两广总督李鸿章在粤设局铸造铜圆。二十七年,以粤省试铸铜圆,成绩颇佳乃谕令沿江沿海各省仿造,于是铜圆遂流通全国。光绪三十一年时,所订整理圜法章程内,原规定铜圆有当二十、当十、当五、当二四种,由户部颁发祖模,正面加铸省名。当铜圆初开铸时,规定百枚换银币一元,但以初次进行,信用甚著,实际上银圆一元,仅换得铜圆八十枚左右,铸造利益颇大,各省遂竞相铸造,价格又落。上海价格,至光绪三十一年十二月,每银圆可换铜圆百零七枚,三十二年,跌至一百十枚,至三十四年时,跌至百二十枚。

第三款 银角

清代银角之铸造,在光绪十六年。最先开铸者为广东,其次湖北,继乃推及他省。当时清廷对于银角之无切实办法,其情形正与铜圆等。光绪三十三年,虽有一度之奏定大银元一元折合小银币十角,小银币一角,折合十文之铜币十枚,均以十进,然未见诸实行,故银元与银角之兑价,终依供求之相剂而定焉。且其成色分量亦无一定之标准可凭,各省所铸,颇有出入。宣统二年,度支部奏定币制则例,对于银角,亦拟有处置办法,嗣因国体改变,所有计划,皆成画饼矣。

第四款 银圆

清代末年,通用外国货币,损失利权甚大。光绪时,两广总督张之洞有见于此,乃设厂于广东,铸造银币,而奉天、吉林、直隶、江西、安徽、湖北、福建诸省,遂继起各设银元局,铸造一元,半元,二角,一角五种货币。其后清廷乃收归各省铸造权于户部,设东南西北中五厂:东厂在广东,西厂在江宁,南厂在福州,北厂在武昌,中厂在开封,此外各省局悉废。清代通商口岸,多用外国银元,种类甚杂,皆自外国流入,如西班牙棍洋行用于宁波、杭州、芜湖,墨西哥鹰洋行用于上海,香港杖人洋,新加坡、大英通商银圆,行用于产棉区域,大概因各国改革币制为金本位,一切旧式银元,不适于用,故均驱向中国。

第五款 银锭

吾国银锭之铸造,历代相沿,人民可以经营,故其纯分成色,重量、大小、名称各地不同,买卖交易,多以银为标准。银锭种类,可分为三:(一)元宝银,重约五十两,形似马蹄,故又称之曰马蹄银,其成色各地不同;(二)中锭,重约十两,形状不一,但以类似衡锤者为最多,其为马蹄形者,称之曰小元宝;(三)小锞银,又称小锭,形如馒头,重量自三两至五两不等,此外尚有碎银,为补助银锭之用,此类碎银,又名滴珠。史称:“清康熙、乾隆年间,官私出入,皆用纹银,而商民行使,则自十成至九成八成七成不等,交易时,仅按十成足纹,递相核算。”乾隆时,民间于纹银外,尚有各种之名色,江南、浙江有元丝银,湖广、江西有盐撒银,陕西、甘肃有元鏪银,广西有北流银,四川有士鏪柳鏪及茴香银,山西有西鏪及水丝银,云、贵有石鏪及茶花银。此外,又有青丝、白丝、单倾、双倾、方鏪、长鏪等,名色不一,授受烦琐,交易之不便,于此为极。嘉、道以还,名色尤多,及至末叶,外洋银条流入,各地所铸宝银,名称更为复杂。至执此宝银铸造之权者,曰银炉;(北方称之曰炉房,南方称之曰银炉),鉴定宝银之成色与重量而确保其价格者,曰公估局。凡欲经营银炉者,须先经户部之许可,方能开业,即每一地方银炉,亦均有一定之额数,不得任意增设也。公估局亦然,除须经官厅准许之外,并有当地钱业公所认可,方可成立,且每地多以一局为限,即有设立二局以上者,要亦系属分设。凡有公估局地方,无论本地或他地之银炉所铸新锭,必先经该局验视证明,方能收受无疑也。

第六款 纸币

清代之纸币,可分为清初与清末两时期。清代中叶,如康熙、雍正、乾隆,嘉庆四朝,均以银为主币,而辅之以铜钱,钞票几不可见。清初入关时,民间流通之明代钞币,已不多有因国用不足,于顺治七年时,造钞十二万八千一百七十二贯有奇。后以宋、元、明钞法发生弊端,十八年时,即行停止。咸丰初年,发生内乱,频年用兵,用度浩繁,无法应付,于是发行银票钱票两种:银票分一百两、八十两、五十两三种,名曰官票。钱票、即钱钞,于京城内外,招商设立官银钱号,由部发给成本银两,并户工两局交库卯钱,以为票本。是后钞票发行渐多,公立机关之发行者,则有大清银行,各省官银钞局,私立机关之发行者,则有各省之私立钱庄钱号,普通商业银行,而在华之外国银行,如英之麦加利、汇丰,美之花旗、东方、汇理,日之横滨、正金,荷兰之和兰,比利时之华比,俄之华俄等银行,皆取得发行钞票权。大清银行发行之兑换券,有银两票,银元票,钱票三种,但因银两成色不一,银元种类繁多,所以各地分行所出之兑换券,均注明某处通用。钱票发行者,仅有北京之阜通,东南两号,又济南、大清银行分行纸币所印行者,为一元、五元、十元、五十元、百元五种,及银两票一两、五两、十两、五十两、百两五种。纸币发行,自光绪三十一年起,至宣统三年闰六月止,各地大清银行分行银两票为五、四三八、九一〇两,银元票为一二、四五九、九〇七元。与大清银行兑换券同时行使者,尚有各省官银钱号发行之钞币。官银钱号设立于咸丰二年时,为推行银钱票之机关,至光绪末年时,各省设立者,几遍全国,其发行之钞币,有银两票、银元票、制钱票、铜圆票等,发行之票面额,各有不同。清末设立之商业银行,如中国通商银行,浙江兴业银行,四明商业银行,北洋保商银行亦均有发行钞票权。