参考文献

第十四节 清代之金融机关

第一款 票号

溯票号之起源,在满清乾隆、嘉庆年间,有山西平遥县人雷履泰领本县达浦村李姓之资本,在天津开设日升昌颜料铺,颜料中有铜绿一种,出自四川境内,雷氏遂往重庆贩铜录至天津,颇能获利,营业日盛,而日升昌之名,遂宣传于津、蜀间。雷氏时为日升昌经理,遂创行汇兑法,凡各商往来银钱,皆可为之接收代汇,其法出一支付之票,持至所汇地之分号或联号,如数兑收现银,故曰票号。汇兑款项时,按各地银色之高低,路途之远近,银根之松紧,于所汇数目之外,另加汇费,名曰汇水。只须一信之通,巨款立时照付,较诸镖局保送,费省而事稳,各商便之,莫不趋之若鹜,而日升昌之营业遂日广,利益遂日增矣。日升昌设立票号后,有同县人毛凤翙者,为蔚泰厚布庄执事,见日升昌汇兑利厚,亦在蔚泰厚仿行其法,不数年间,亦获厚利。自是争相仿效,凡长江各埠之营茶庄、典当、绸缎、丝布业及京、津一带营皮毛杂货业之晋人,群起仿办,往往于本号附设票庄。至咸丰初年,遂有筹集巨资,专营其业者,如平遥县有蔚盛长、天成亨、新泰厚、协同庆、协同信、百川通、蔚丰厚、蔚长厚、宝丰隆,祁县有元丰久、巨兴隆、巨兴和、存义公、三晋源、大德通、大德恒、合盛元、大盛川、太谷县有世义信、志成信、协成乾、锦生润等。是等票号,分为祁、太、平三帮,其总号在平遥县者曰平帮,在太谷县者,曰太帮,在祁县者日祁帮,设总号于本县,设分号于各省,分号之多,以日升昌、蔚泰厚、存义公、天成亨、大德恒、大德通、志成信、协成乾等为最,专营票业,共有三十余家。其时黄河以南,直至闽、广,皆为干戈扰攘之地,道途梗阻,转运为艰,各省巨商显宦,多将资财委托票号汇兑,而国家饷需协款丁银等,亦赖票号以资挹注,而营业遂熬蒸日上。至光绪初年,即国家之丁赋,亦有归票号代汇者,于是票号资财更足,然查各家除各省官绅私蓄之款存放于票庄或转汇外,资本之数甚微,如平帮之日升昌、百川通营业甚广,其资本不过十余万两,而存款多至数百万,其他各家,亦均如是。其时官款之存入者,有税项运饷协款丁漕,均不计利,私人之款,则官吏宦囊,绅富私蓄,莫不捆载而来,寄存号内,每年取息仅二三厘,尚有不取利者。票号全以他人之款,存放其他商家,年取一分之利,而汇兑时则仅凭一纸之书付款,毫不稽迟,所取汇水,尤属不赀。自光绪中叶,直至庚子而后,每家票号,无不年获利市数倍。票号内容之组织,至为简单,并无一定规章,全凭人之信用,以取信于官绅。当初办时,既如上述,均附设于货号之内,及后营业发达,乃立专号,其组织或为合资,或为独资,均属无限责任,将资本交付于管事(即大掌柜)一人,而管事于营业上一切事务,全权办理,股东均不过问,既不预定方针于事前,又不实施监察于事后,此种营业,实为东方特异之点。管事在票庄内有无上之权威,凡用人之标准,事业之进行,各伙友听命于管事,但权利颇有平等之意义,管事与伙友均定三年回家一次,红利亦平均支配,故管事得人,则营业无不发达,否则财东有莫大之危险,如票号营业之失败,经济上损失之责任,全由财东负担,而管事者不负赔债之责。及光绪末叶,大清、交通两行成立,所有官款,皆由该两行存汇,而票号始受影响,然以信用久著,私人之存放汇兑,仍属不少,营业尚可支持,及辛亥武汉革命,全国响应,全省票号,毫无准备,放出之款,一时无法收回,存款皆纷纷来提,周转不灵,其掌柜多携款潜逃,或伪造账目。一家倒闭,牵及各家,是以民国初年,晋商票号,纷纷倒闭,至今仅有数家而已。

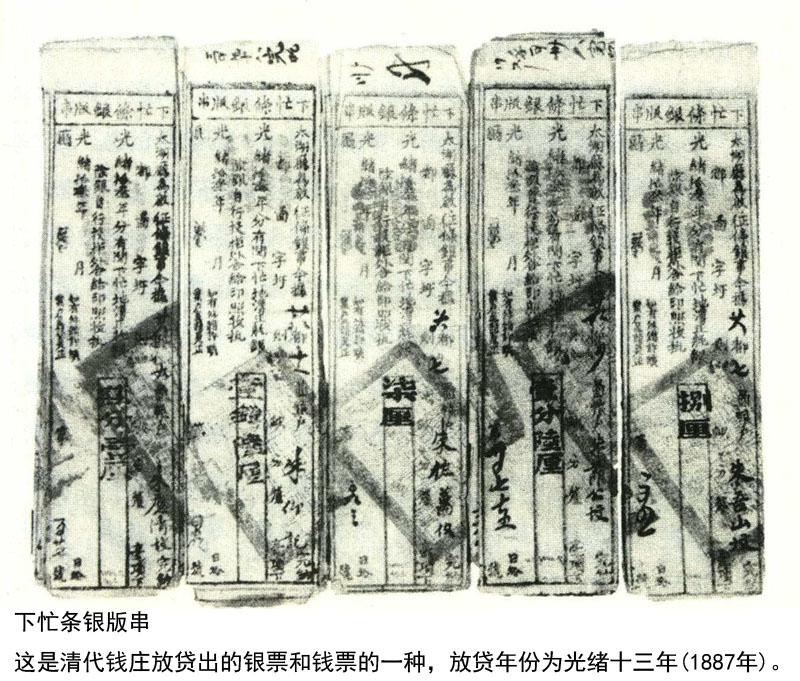

第二款 钱庄

清代钱庄,绍兴一派,最占势力,当时阻止票号势力不得越长江而南者,此派之力也。前清末叶,义善源、源丰润等钱庄,翘然独出,代理道县库,分绍兴人之势力,而别为镇江派。浙人性机警,有胆识,具敏活之手腕,特别之眼光,其经营商业也,不墨守成规,而能临机应变,故能与票号抗衡,在南中独树一帜。其营业区域,在长江南北,且利用交通之便,浸而蔓延各地,其大本营在上海、汉口两处,而南京、镇江、芜湖、九江等处,亦在其势力范围之内。钱庄之营业,约可分为数种:(一)代理道库县库,国库省库,既为票号所盘踞,此派不得已乃以道库县库归诸掌握;(二)贴现,此种贴现,虽不能尽括现今贴现之种种办法,然如汉口之比期,东省之卯期,上海之拆票等,当时已具雏形;(三)往来存款,其制度与现今银行往来存款相同。

上海之钱庄,历史悠久,滥觞于二百余年前,(按上海邑庙附近内园钱业总公所重修记有云:“盖自乾隆至今,垂二百年,斯园阅世沧桑,而隶属钱业如故。”)惟当时钱业仅营兑换一项,资本甚小,大概设摊于南市一隅,洪、阳之乱,南市商业,因战事关系,托庇于租界之下,因此北市之商业,大为繁荣。自同治元年起,钱庄之重心,由南市而移至北市。光绪初年,上海商业日渐发展,钱庄之营业,亦日益膨胀,据光绪二年之调查,当时上海之汇划钱庄有一百〇五家,其中设立在南市者四十二家,设立在北市者六十三家。南市四十二家,为大亨、大豫、大丰、元大亨、正丰、巨源、合源、同康、同元诚、至公、安康、安泰、延孚、阜南、升茂、和盛、洪泰、恒德、盈生、晋源、晋豫、泰康、乾记、顺元、敦和、集生、源元、源记、源泰恒、慎泰、慎生、瑞康、椿源、裕大、福源、聚泰、德升、德康、震大、震亨、震昌、震源。北市六十三家,为大有豫、久康、允康、元和、仁元、五康、巨丰、申昌、同元诚,安滋、延大、延生、延昌、阜康、阜丰、贞生、咸康、咸泰、茂泰、泰丰、振茂、厚德、晋吉、晋德、纯泰、乾一、乾和、乾康、乾德、乾丰、乾通、惇泰、惠吉、惠安、惠康、萃和、康泰、崇德、彙源、慎康、慎号、慎余、慎益、源源、源昌、源泰、源源祥、新吉、鼎源、鼎丰、福泰、肇泰、寿康、德昶、绪元、震祥、豫成、颐德、德泰、树德、宝泰、宝兴。

光绪八年,旧历十二月初,发生之倒账风潮,打破钱业黄金时代。当时有金嘉记源号丝栈,因亏折款项五十六万两,突然倒闭,钱庄被累者,共四十家。为时各庄局面不大,赶将放款收回,以资支持,而其时适逢年底,据十二月三十日之调查,为银根紧急所累而倒闭之商号,凡二十家,总数凡一百五六十万两左右,钱庄停业清理者竟占半数。次年(光绪九年)开市,南市之大小钱庄,仅有二十三家,北市仅有三十五家。厥后风潮最烈者,为贴现风潮,与橡皮风潮。贴票风潮,发生于光绪二十三年间,先是有协和庄者,专营贴票事业,其法以高利吸收存款,例如以九十余元存入者,不届一月,即以存票往收,可得百元之数。钱庄之所以愿出重利吸收存款者,盖当时有贩运鸦片以博厚利之徒,悉向钱庄借款,钱庄现款不敷应求,乃有此贴现之方法。小有资产者,为利所诱,群向钱庄贴票,而贴票钱庄,亦如雨后春笋,愈开愈多,于是互相竞争,所贴之利,觉有百分之二十者,后有狡黠者,专设此类钱庄,吸收现款,以供挥霍,卒因届期现款无着,信用大失,全数倒闭,而专营贴票之正当钱庄,影响所及,亦相率倾覆,汇划庄因之大受挤轧,存户纷纷提存,事变仓促,以致周转不灵,倒闭搁浅者,踵相接也。宣统二年,复有橡皮风潮之发生,其时有西人某,在沪创设橡皮股票公司,大登广告,夸言橡皮事业之希望,商人咸被蒙蔽,竟相购买,不料该西人佯言回国,一去不返,杳如黄鹤,发电询问,毫无音息,于是始知受欺,股票价值,一落千丈,视同废纸,商人纷纷破产,钱庄乃大受影响,因此倒闭者,有数十家之多。

第三款 银行

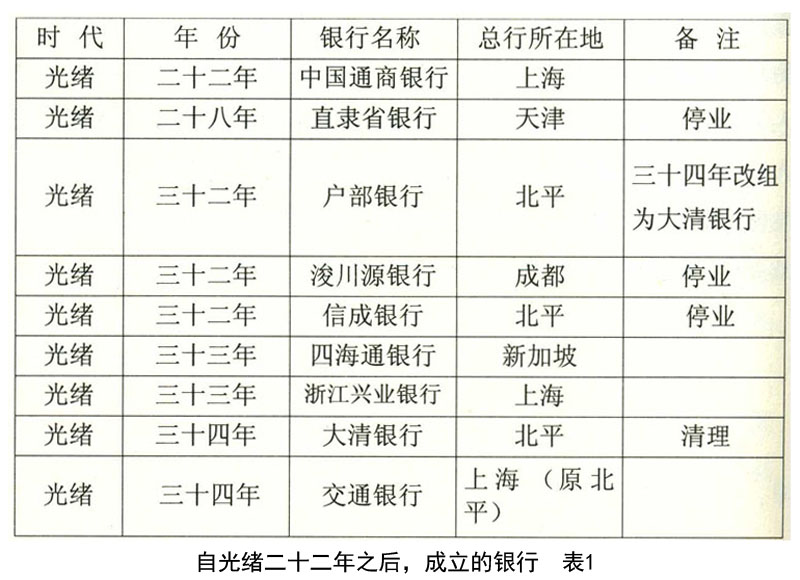

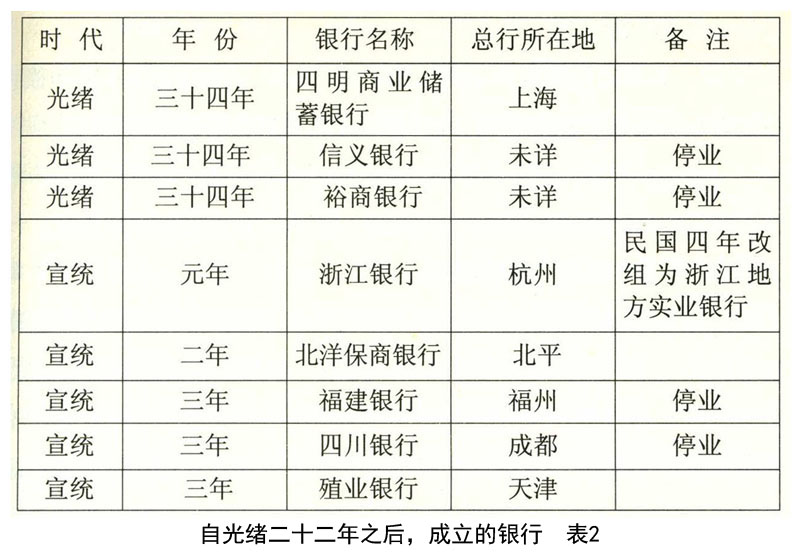

我国之有银行,以英商麦加利银行,咸丰七年在沪创设之分行最早,厥后英之汇丰、有利,法之东方、汇理,日之正金,德之德华,于同、光年间先后在华设行营业。至吾国自设之银行,当以上海之中国通商银行为嚆矢,当光绪中叶后,国人渐感外人经济之压迫,知非振兴实业,不足以图强,非改革金融机关,不足以振兴实业,于是盛宣怀于光绪二十二年,在上海创设中国通商银行,开办之初,曾向当时度支部,商借库银一百万两,议定五年匀还,至光绪二十八年,如约还清。厥后即纯系商股,至行内一切制度,均仿照外商银行办理,是为吾国私立银行之鼻祖。中国通商银行成立后十年,光绪三十二年,户部始有户部银行之设立。户部银行者,即清季之大清银行,今日之中国银行也。初成立时,户部原拟借为推行币制之枢纽,当时奏准之《试办银行章程》三十二条,隐然树我国中央银行之先声。至三十四年,奏定以户部银行改设大清银行,颁布《大清银行则例》二十四条,更渐具吾国中央银行之雏形,是为吾国国家银行之肇端。自光绪二十二年,迄宣统三年,计历年十有六,在此期间内,银行之成立者,计十有七家,而至今已改组或停业者达十家,存在者仅七家耳。兹列表如下:

溯票号之起源,在满清乾隆、嘉庆年间,有山西平遥县人雷履泰领本县达浦村李姓之资本,在天津开设日升昌颜料铺,颜料中有铜绿一种,出自四川境内,雷氏遂往重庆贩铜录至天津,颇能获利,营业日盛,而日升昌之名,遂宣传于津、蜀间。雷氏时为日升昌经理,遂创行汇兑法,凡各商往来银钱,皆可为之接收代汇,其法出一支付之票,持至所汇地之分号或联号,如数兑收现银,故曰票号。汇兑款项时,按各地银色之高低,路途之远近,银根之松紧,于所汇数目之外,另加汇费,名曰汇水。只须一信之通,巨款立时照付,较诸镖局保送,费省而事稳,各商便之,莫不趋之若鹜,而日升昌之营业遂日广,利益遂日增矣。日升昌设立票号后,有同县人毛凤翙者,为蔚泰厚布庄执事,见日升昌汇兑利厚,亦在蔚泰厚仿行其法,不数年间,亦获厚利。自是争相仿效,凡长江各埠之营茶庄、典当、绸缎、丝布业及京、津一带营皮毛杂货业之晋人,群起仿办,往往于本号附设票庄。至咸丰初年,遂有筹集巨资,专营其业者,如平遥县有蔚盛长、天成亨、新泰厚、协同庆、协同信、百川通、蔚丰厚、蔚长厚、宝丰隆,祁县有元丰久、巨兴隆、巨兴和、存义公、三晋源、大德通、大德恒、合盛元、大盛川、太谷县有世义信、志成信、协成乾、锦生润等。是等票号,分为祁、太、平三帮,其总号在平遥县者曰平帮,在太谷县者,曰太帮,在祁县者日祁帮,设总号于本县,设分号于各省,分号之多,以日升昌、蔚泰厚、存义公、天成亨、大德恒、大德通、志成信、协成乾等为最,专营票业,共有三十余家。其时黄河以南,直至闽、广,皆为干戈扰攘之地,道途梗阻,转运为艰,各省巨商显宦,多将资财委托票号汇兑,而国家饷需协款丁银等,亦赖票号以资挹注,而营业遂熬蒸日上。至光绪初年,即国家之丁赋,亦有归票号代汇者,于是票号资财更足,然查各家除各省官绅私蓄之款存放于票庄或转汇外,资本之数甚微,如平帮之日升昌、百川通营业甚广,其资本不过十余万两,而存款多至数百万,其他各家,亦均如是。其时官款之存入者,有税项运饷协款丁漕,均不计利,私人之款,则官吏宦囊,绅富私蓄,莫不捆载而来,寄存号内,每年取息仅二三厘,尚有不取利者。票号全以他人之款,存放其他商家,年取一分之利,而汇兑时则仅凭一纸之书付款,毫不稽迟,所取汇水,尤属不赀。自光绪中叶,直至庚子而后,每家票号,无不年获利市数倍。票号内容之组织,至为简单,并无一定规章,全凭人之信用,以取信于官绅。当初办时,既如上述,均附设于货号之内,及后营业发达,乃立专号,其组织或为合资,或为独资,均属无限责任,将资本交付于管事(即大掌柜)一人,而管事于营业上一切事务,全权办理,股东均不过问,既不预定方针于事前,又不实施监察于事后,此种营业,实为东方特异之点。管事在票庄内有无上之权威,凡用人之标准,事业之进行,各伙友听命于管事,但权利颇有平等之意义,管事与伙友均定三年回家一次,红利亦平均支配,故管事得人,则营业无不发达,否则财东有莫大之危险,如票号营业之失败,经济上损失之责任,全由财东负担,而管事者不负赔债之责。及光绪末叶,大清、交通两行成立,所有官款,皆由该两行存汇,而票号始受影响,然以信用久著,私人之存放汇兑,仍属不少,营业尚可支持,及辛亥武汉革命,全国响应,全省票号,毫无准备,放出之款,一时无法收回,存款皆纷纷来提,周转不灵,其掌柜多携款潜逃,或伪造账目。一家倒闭,牵及各家,是以民国初年,晋商票号,纷纷倒闭,至今仅有数家而已。

第二款 钱庄

清代钱庄,绍兴一派,最占势力,当时阻止票号势力不得越长江而南者,此派之力也。前清末叶,义善源、源丰润等钱庄,翘然独出,代理道县库,分绍兴人之势力,而别为镇江派。浙人性机警,有胆识,具敏活之手腕,特别之眼光,其经营商业也,不墨守成规,而能临机应变,故能与票号抗衡,在南中独树一帜。其营业区域,在长江南北,且利用交通之便,浸而蔓延各地,其大本营在上海、汉口两处,而南京、镇江、芜湖、九江等处,亦在其势力范围之内。钱庄之营业,约可分为数种:(一)代理道库县库,国库省库,既为票号所盘踞,此派不得已乃以道库县库归诸掌握;(二)贴现,此种贴现,虽不能尽括现今贴现之种种办法,然如汉口之比期,东省之卯期,上海之拆票等,当时已具雏形;(三)往来存款,其制度与现今银行往来存款相同。

上海之钱庄,历史悠久,滥觞于二百余年前,(按上海邑庙附近内园钱业总公所重修记有云:“盖自乾隆至今,垂二百年,斯园阅世沧桑,而隶属钱业如故。”)惟当时钱业仅营兑换一项,资本甚小,大概设摊于南市一隅,洪、阳之乱,南市商业,因战事关系,托庇于租界之下,因此北市之商业,大为繁荣。自同治元年起,钱庄之重心,由南市而移至北市。光绪初年,上海商业日渐发展,钱庄之营业,亦日益膨胀,据光绪二年之调查,当时上海之汇划钱庄有一百〇五家,其中设立在南市者四十二家,设立在北市者六十三家。南市四十二家,为大亨、大豫、大丰、元大亨、正丰、巨源、合源、同康、同元诚、至公、安康、安泰、延孚、阜南、升茂、和盛、洪泰、恒德、盈生、晋源、晋豫、泰康、乾记、顺元、敦和、集生、源元、源记、源泰恒、慎泰、慎生、瑞康、椿源、裕大、福源、聚泰、德升、德康、震大、震亨、震昌、震源。北市六十三家,为大有豫、久康、允康、元和、仁元、五康、巨丰、申昌、同元诚,安滋、延大、延生、延昌、阜康、阜丰、贞生、咸康、咸泰、茂泰、泰丰、振茂、厚德、晋吉、晋德、纯泰、乾一、乾和、乾康、乾德、乾丰、乾通、惇泰、惠吉、惠安、惠康、萃和、康泰、崇德、彙源、慎康、慎号、慎余、慎益、源源、源昌、源泰、源源祥、新吉、鼎源、鼎丰、福泰、肇泰、寿康、德昶、绪元、震祥、豫成、颐德、德泰、树德、宝泰、宝兴。

光绪八年,旧历十二月初,发生之倒账风潮,打破钱业黄金时代。当时有金嘉记源号丝栈,因亏折款项五十六万两,突然倒闭,钱庄被累者,共四十家。为时各庄局面不大,赶将放款收回,以资支持,而其时适逢年底,据十二月三十日之调查,为银根紧急所累而倒闭之商号,凡二十家,总数凡一百五六十万两左右,钱庄停业清理者竟占半数。次年(光绪九年)开市,南市之大小钱庄,仅有二十三家,北市仅有三十五家。厥后风潮最烈者,为贴现风潮,与橡皮风潮。贴票风潮,发生于光绪二十三年间,先是有协和庄者,专营贴票事业,其法以高利吸收存款,例如以九十余元存入者,不届一月,即以存票往收,可得百元之数。钱庄之所以愿出重利吸收存款者,盖当时有贩运鸦片以博厚利之徒,悉向钱庄借款,钱庄现款不敷应求,乃有此贴现之方法。小有资产者,为利所诱,群向钱庄贴票,而贴票钱庄,亦如雨后春笋,愈开愈多,于是互相竞争,所贴之利,觉有百分之二十者,后有狡黠者,专设此类钱庄,吸收现款,以供挥霍,卒因届期现款无着,信用大失,全数倒闭,而专营贴票之正当钱庄,影响所及,亦相率倾覆,汇划庄因之大受挤轧,存户纷纷提存,事变仓促,以致周转不灵,倒闭搁浅者,踵相接也。宣统二年,复有橡皮风潮之发生,其时有西人某,在沪创设橡皮股票公司,大登广告,夸言橡皮事业之希望,商人咸被蒙蔽,竟相购买,不料该西人佯言回国,一去不返,杳如黄鹤,发电询问,毫无音息,于是始知受欺,股票价值,一落千丈,视同废纸,商人纷纷破产,钱庄乃大受影响,因此倒闭者,有数十家之多。

第三款 银行

我国之有银行,以英商麦加利银行,咸丰七年在沪创设之分行最早,厥后英之汇丰、有利,法之东方、汇理,日之正金,德之德华,于同、光年间先后在华设行营业。至吾国自设之银行,当以上海之中国通商银行为嚆矢,当光绪中叶后,国人渐感外人经济之压迫,知非振兴实业,不足以图强,非改革金融机关,不足以振兴实业,于是盛宣怀于光绪二十二年,在上海创设中国通商银行,开办之初,曾向当时度支部,商借库银一百万两,议定五年匀还,至光绪二十八年,如约还清。厥后即纯系商股,至行内一切制度,均仿照外商银行办理,是为吾国私立银行之鼻祖。中国通商银行成立后十年,光绪三十二年,户部始有户部银行之设立。户部银行者,即清季之大清银行,今日之中国银行也。初成立时,户部原拟借为推行币制之枢纽,当时奏准之《试办银行章程》三十二条,隐然树我国中央银行之先声。至三十四年,奏定以户部银行改设大清银行,颁布《大清银行则例》二十四条,更渐具吾国中央银行之雏形,是为吾国国家银行之肇端。自光绪二十二年,迄宣统三年,计历年十有六,在此期间内,银行之成立者,计十有七家,而至今已改组或停业者达十家,存在者仅七家耳。兹列表如下: