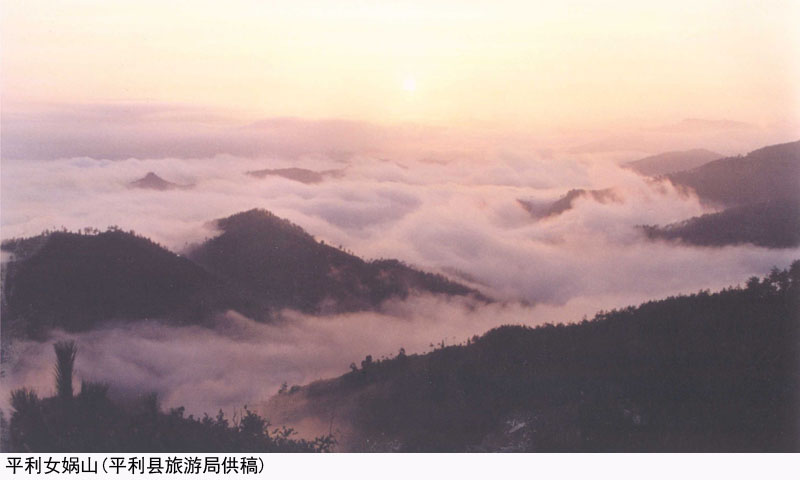

平利女娲山

作者: 刘兆英

平利是女娲传说比较集中的地区,境内有山叫女娲山,在县城以西约15公里处。

关于女娲的传说大体上都差不多,全国很多地方都有流传,这说明她的后代昌盛,也说明中华民族不忘始祖的传统根深蒂固。

女娲山过去也叫中皇山。平利因地处偏远,土旷人稀,县治规模狭小,清嘉庆七年开始筑建新城,正式迁县治所于白土营(今平利县城)。嘉庆十年(1805)知县石珩新拟平利八景,其中“中皇古桂”说的就是女娲山。

古木荫浓岁月赊,秋风满园凋芳华。

莫非帝女练成石,换得蟾宫不谢花。

高踞山巅超世界,香飘云际老烟霞。

羡他得近如来座,金粟氤氲分外加。

女娲山上有女娲庙,院里有一棵古桂,花开时节香飘云际,是当地的一道风景。这棵古桂在清朝道光年间还被严加保护,告示碑上明令“庙内桂树,不许往来游人攀折,及所植竹木,不许外来人砍伐”。现在这棵桂树依然郁郁葱葱,树干粗壮需五六人方能合抱,历经千年风雨芬芳依旧。

夏商以来,女娲山就是一座名山,历来游人络绎不绝。为颂扬女娲“补天”之功,后改为中皇庙、女娲庙,香火极盛,“登探者淑匿纷来,瞻礼者贤否沓至”。《路史》云:“女娲始治于中皇山,继兴于骊山之下,中皇山即女娲山,有天台鼎峙,今建女娲庙。”唐宋以来,女娲庙历经修葺扩建,尤其是清乾隆元年重修后,拥有正殿四重、房屋百余间,是当时平利最大的寺院,被誉为“名胜之方”。女娲庙有乾隆年间刻《中皇山女娲氏庙碑记》木碑一座,系由三块坚硬的梨木镌刻组合而成,现藏县文化馆。碑文描绘了女娲山的形势:

金州平利县东十五里有女娲山,其高三千仞,其蜿蜒如龙,其平衍如堤,冈峦起伏,绵亘四十五里。逦迤而登,不觉其高,及凌绝顶,则群山尽在其下,恍见千岩拱卫,万壑争趋之势。

碑文说,唐宋旧祠“在今庙之西数里,遗址尚存,不知何时移建今庙”,今“庙东直列三台,台高十数丈,因又名三台寺”。重修的根据是“乾隆元年,奉诏敕修各帝王陵庙,沣时承乏吉阳,因申请各宪,得修建焉”。

碑文对女娲补天神话传说广采博引,尤其对古籍中关于女娲的记载列得较为详尽,还引经据典歌颂了女娲“御灾捍患大庇斯民”的丰功伟绩,表示要“世世其承”。

新中国成立初期,女娲庙仍保存完好。此时的女娲庙共分三层殿,即在三台自然地貌上建筑,又称“三台寺”。一层是天井,内有一棵五六人方能合抱的千年桂花树,人称“中皇古桂”。二层是拜殿,殿外两条滚龙抱柱,楼宇古朴,雕梁画栋,气宇不凡;殿前有一顶门神敬德的官帽,大盈二尺、厚寸余、重约八九十千克,据说此帽为敬德朝庙上香时的遗忘之物。三层正北为正殿,供奉女娲娘娘、十八罗汉诸神。另分东房、西房和南房。东、西房各有一门,南房有两门,即山门、平心门。彼时,庙内尚住僧人二三十、居士若干。但在历经了战乱、“文革”等重重劫难后,现仅存一间正殿和平心门的残墙断壁。

出处:

云横秦岭/刘兆英 著.--西安:太白文艺出版社,2018.2