秦岭山脉属于近东西走向的山脉。一般说来,南北走向的山脉自然和气候区变化是沿着纬线并列排列,就像南美洲的安第斯山脉那样,连续跨越了热带、温带、亚寒带等气候带。而东西走向的山脉由于各处来自太阳的辐射热量均等,类似于天山一样,自然带的垂直差异化更加突出,表现出来就是山麓与高山区的差异明显;秦岭垂直自然带明显,而且在其南北山麓具有迥然不同的自然景观。

秦岭之巅,那一列列高耸隆起的分水岭,像一座巨大的天然空调,调节着中国东半壁的气候,以至对动植物、土壤、物产、水文等产生重大影响。

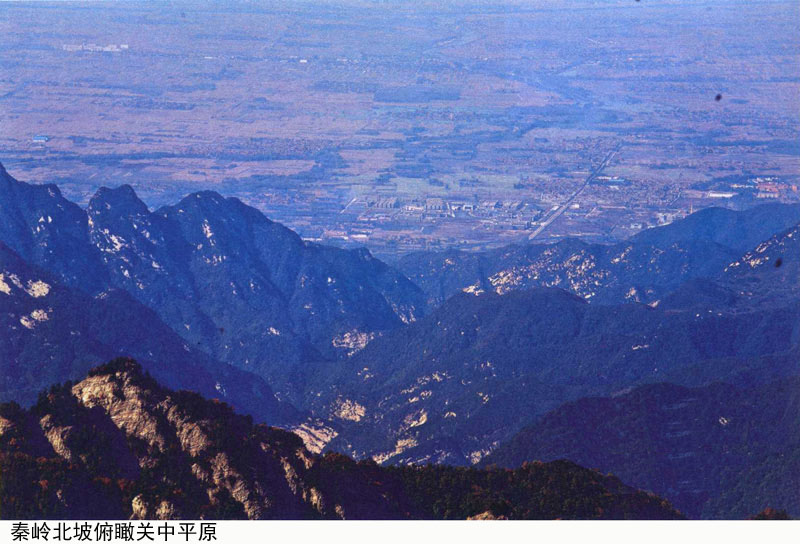

因为分水岭的高峻和挺拔,使得来自蒙古和东西伯利亚的寒潮难以完全侵袭秦岭南麓的地区,秦岭南麓始终保持着温热,湿润的气候。同样原因,东南沿海的暖湿气流和季风也难以逾越高大的秦岭分水岭,秦岭北坡的气候就暖温,半湿润。

这就形成了秦岭南坡的汉江谷地、江汉平原乃至长江中下游平原从亚热带温热湿润区向热带过渡,秦岭北坡的关中平原从暖温带半湿润区向中温带过渡。

这样重要的地理分界线,具体到其核心的中秦岭山脊线上,到底应该如何科学划分?秦岭—淮河一线从名字上看,它的画法似乎很简单,沿秦岭、淮河画一条线即可。可是,当你面对着一张大比例尺的中国地图时,你会发现根本就无从下手。秦岭西起甘肃省迭山,西秦岭南北跨度极大。秦岭—淮河分南北,却只是分了中国东部,调节了中国东部的气候。

关于南北分界线有一种主张是画在秦岭南坡的800米等高线处。按照这种研究的说法,由于山地的海拔逐渐升高,气温在下降,在海拔800米等高线的位置,亚热带就结束了,南方到这里就应该结束了。因此,中国的南北分界线应该与南坡800米等高线重合。

已故著名地理学家任美锷先生却主张把中国的南北分界线画在秦岭北坡700米等高线处。因为,从秦岭的北坡看,整个关中盆地是暖温带,但是随着山地的上升,气温降低,在700米等高线处,气候已经不是暖温带了,而是山地气候,越高越冷。其实,任美锷先生是把秦岭视为出现在暖温带的一个山系。

而另外一些地理学家如黄秉维等却主张南北分界线应该画在秦岭的主脊线上。理由是这样,可以保持山两边垂直自然带的完整,正好可以两相比较,看出南北之不同。但秦岭西部广大区域找不到明确的脊线,这种分法,怎样分还是一个未知数,也可能把一些高海拔山峰的最高点连起来,算作秦岭的脊线吧。

在2008年出版的《中国生态地理区域系统研究》一书中,郑度院士等人在对秦岭南北的气候、植被进行了详尽地比较分析后,运用最新的科学技术手段,对秦岭地区的自然环境进行分类。最终认为从综合的角度看,中国暖温带和亚热带在秦岭地区的分界线应该标定在主脊。

秦岭山脉南北分界线划分的依据,虽然是人为划分的带状界线,但是真实的发现了自然物候的本来面目,不存在机械性的划分。

但是,秦岭分界也并非一条线。因为秦岭南坡约千米海拔以下才是亚热带,而秦岭山脉南北千米等高线间的宽度,也就是分界带的宽度也约有90—110千米。而且,在历史上南北分界带是随气候变化而不断移动的。如果全球持续变暖,亚热带北界将来甚至有可能要北推到黄河的中、下游地区。

这样看来,秦岭亦可作为中国南北气候分界带。降水方面,秦岭—淮河以北均降水量小于800毫米,而以南的区域年均降水量大于这一数值。以北的区域雨热同期,基本降水集中在7、8月份。从干湿度来看,分界带以北是半湿润大区。温度上的表现更加直观,一般来说,该分界带是1月O℃等温线的分界。秦岭—淮河以南1月平均气温在O℃以上,冬季基本不结冰;秦岭—淮河以北1月平均气温在0℃以下,湖泊河流冬季一般结冰。气候区划在南北也有差异,分界带以北是温带季风气候,夏季高温多雨,冬季寒冷干燥。而分界带以南冬季通常温和少雨。

秦岭全景图记/《地图上的秦岭》编纂委员会编著.-西安:西安地图出版社,2014.11