气候的垂直差异是近现代地理发现的重要理论,随着山坡海拔的升高,气候带形成的不同自然生态带谱为地球带来了更加丰富,叹为观止的自然奇观。熟悉东非热带稀树草原的人眼中一定定格着一个画面,在一望无际的塞伦盖提稀树草原上,遍布迁徙的角马群和斑马、长颈鹿;在地平线上,一座近乎完美的金字塔状雪峰拔地而起,漂浮在厚厚的积雨云之上。乞力马扎罗山地处赤道,却能终年白雪皑皑,让第一个发现这里的欧洲人激动不已,垂直气候差异理论由此成型。

这种高海拔山峰的冷气团效应甚至深深影响了南北气候的进一步差异化。来自南部山谷的暖湿气流随河谷爬升而上,随着海拔升高,作用在河谷两岸的冷气团如同顶在头上的一道屋顶,让向上升腾的暖湿气流冷凝为水珠时,降水就落在了山顶附近和山脊南坡。对应于北坡的冬季,来自于蒙古和东西伯利亚的寒潮肆无忌惮的向南侵袭,带来干燥而寒冷的强大气流,在爬到秦岭主脊附近时,遇到了滞留在南坡的暖气团,巨大的寒流迅速冷凝暖湿气团,形成凝雪,这样,秦岭山区的降雪就到来了。

有户外经验的人不难发现,夏季进入秦岭山区,在主脊两侧的高山区域时常雨水不断,而在山脊土要么遍布大雾,要么容易发生雷击;冬季甚至春季,关中盆地未见一岸雪花的干燥季节里,秦岭山脊附近常见大雪纷飞。这一现象说明了气候垂直差异对影响两边气候类型的进一步作用。

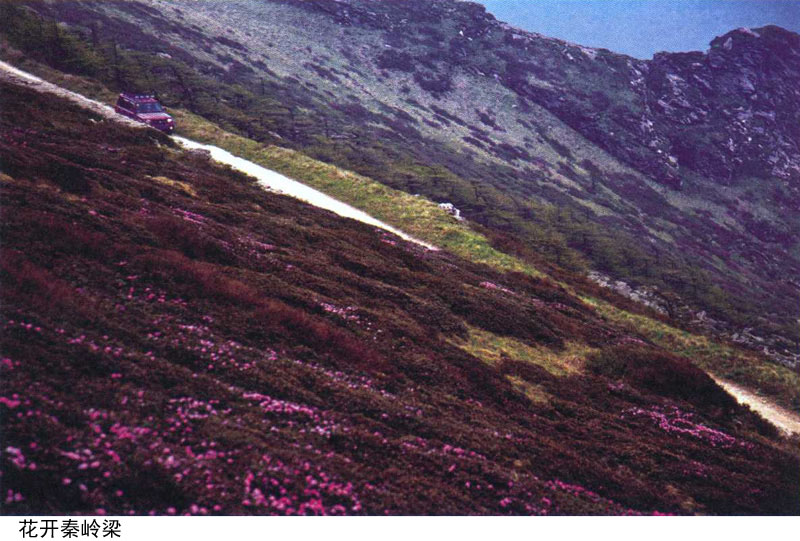

这种垂直气候调节功能对于秦岭南北植被和物种差异有重要意义和作用。秦岭以北是暖温带落叶阔叶林,以南是亚热带常绿阔叶林;由于山体高大,一座山分布着从亚热带到温带的多种植被类型,是我国暖温地区植被垂直带谱最为明显的地区之一。

这种垂直气候差异及其带来的南北坡植被类型差异也引起了秦岭南北麓动物物种的分布差异和特点。我们知道,大熊猫作为一种喜阴湿且较为耐寒的珍稀动物,在四川西部邛崃山、岷山和大、小相岭广泛分布。这些区域森林河谷密布,还有雪山甚至冰川,气温并不是非常高。但是秦岭大熊猫却很少翻过主脊到北坡活动,按说秦岭主脊气温也并非太冷;究其原因,其实是因为北坡竹林退化,大熊猫离开了必备的饮食系统,不愿意在秦岭北坡过多活动。

值得警惕的是,这种垂直自然带谱很容易因为人类破坏而消失,“赤道雪冠”乞力马扎罗的雪景也于前些年彻底消失。秦岭的生态保护也关乎秦岭南北的气候变化,这种破坏想要修复基本是不可能的。

秦岭全景图记/《地图上的秦岭》编纂委员会编著.-西安:西安地图出版社,2014.11