武侯祠位于勉县县城西4公里的古阳平关108国道旁,是纪念三国蜀汉丞相诸葛亮的庙宇。南北长350米,东西宽160米,占地80余亩,古建筑30余座150多间,布局严谨,是一个规模宏大的古建筑群,大都保存着明清时代建筑风格,且保存完整。祠内有匾额33方,楹联26副,碑刻86通,有“小碑林”之称。始建于蜀汉景耀六年(263),由后主刘禅下诏修建,是全国最早的武侯祠,故有“天下第一武侯祠”之名。现为全国重点文物保护单位,AAAA级风景区。

(一)全国最早的武侯祠

据《三国志·蜀书·诸葛亮传》记载,诸葛亮葬在定军山只是简单安葬,蜀汉百姓因思诸葛之功德,随时节而“百姓野祭,戎夷巷祀、私祭于道陌上”,显得不规范。29年后,蜀汉步兵校尉习隆、中书郎向允等联名上书后主,强烈要求朝廷为诸葛亮修庙,“以表武侯功德而千秋祭祀”,上慰英灵,下安百姓,“断其私祀,以祟正礼”。以此维护社会礼秩,巩固国家政权。后主刘禅认为诸葛亮立庙成都“又逼宗庙”,景耀六年(263)春,下诏为诸葛亮立庙于沔阳,近墓立祠。

勉县武侯祠历经沧桑,唐代中期坍塌,贞元十一年(795)又在原处进行了重修,《重修武侯新庙碑铭记并序》碑记载了此事。明朝正德八年(1513),陕西巡抚、都御史蓝章上奏朝廷要求将武侯祠庙从定军山下武侯墓迁修到今址,理由有三:其一,这里是诸葛亮的“行辕相府”故地,有一定的纪念意义。公元227年至234年,诸葛亮设相府于此,对曹魏进行了五次北伐,出兵退还于此,政治上运筹帷幄,经济上休土劝农等都在此。其二,当时沔县城在沔水北,而武侯墓和祠都在沔水南,祭祀诸葛亮时要涉沔水,步行十余里,多有不便。新祠地址位于古金牛道旁,便于官祀和民祀。其三,坟墓是安葬遗体之所,庄重肃穆,一般不能迁,而祠庙是祭祀祖宗先贤,可分设。明正德皇帝批准了蓝章的请求,于当年将武侯祠迁到了今址。

诸葛亮是忠、义、信于一身的道德楷模,为了昭展他的精神,古时各地武侯祠多不胜数。今天,全国尚存规模较大的武侯祠9座,其中最著名的两座是成都武侯祠和勉县武侯祠,而勉县武侯祠是皇帝下诏修建的,比成都武侯祠(305年首建于少城,即杜甫草堂,明朝初并入汉昭烈庙)早建43年,堪称“天下第一武侯祠”。

(二)武侯祠的古建筑与文物

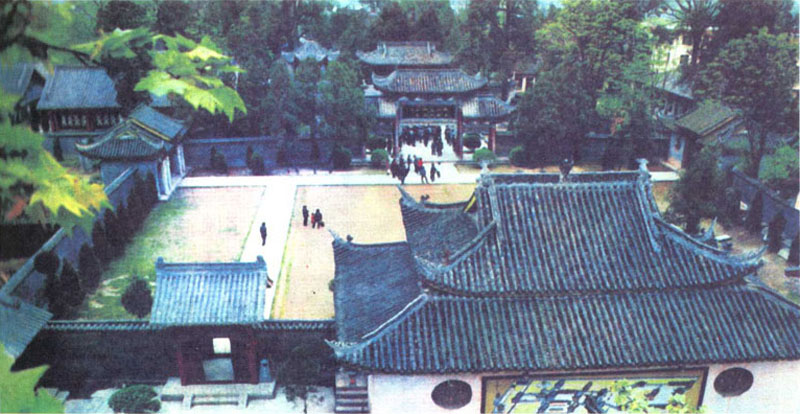

武侯祠古建筑群为明清建筑风格,重檐筒瓦盖顶,雕梁绘彩,由北向南,楼台殿宇排列为伍,以一条中轴线贯穿七进,三院并连共二十一个院落,规模宏敞。祠内古柏参天,翠竹竞节,百花争洁,处处洋溢着真善美,彰显着诸葛亮精神。

山门 坐南向北,歇山抬梁式重檐二滴水建筑,八卦悬顶,雕梁画栋,气势雄伟。

乐楼 坐北朝南,始建于明,清嘉庆十四年(1809)重修。重檐二滴水歇山式建筑,正中有斗拱,旋子彩绘,正垂脊为镂空雕花行龙,有吻兽,灰陶瓦屋面,前台两侧为对开四抹头直棂窗扇装修。台口檐柱上部斜撑的戗柱上有彩色镂空浮雕戏剧人物图案,从服饰和造型看,是典型的羌民族文化风格,它的存在,为研究汉水流域羌民族文化提供了实物证据。

广场 乐楼前广场上一对明代石旗杆高耸,每根旗杆安装着两个“月斗”相接,雕刻工艺精湛,蔚为壮观,使广场多了几分威严。广场前方,东、西两侧,有建于明万历年间的歇山式辕门,门前是古金牛道,为出入蜀地的必经之路,行人至此则“文官下轿,武官下马”,以示对诸葛亮的崇拜和敬仰。

牌楼 位于乐楼广场南端中轴线上,坐南向北,清式建筑代表,也是武侯祠标志性建筑。系三间木结构,四柱擎顶,前后另有四根斜柱支撑,高10米。装饰性斗拱重檐三滴水,八角起翘,上盖灰色筒瓦,檐下网眼,层叠递减,雕龙绘凤,蔚为宏伟壮观。牌楼建于明万历十九年(1519),清雍正十三年(1735)果亲王重建。正中嵌一匾,右书双行隶书金字“汉丞相诸葛武乡忠武侯祠”,背面为楷书“天下第一流”,喻诸葛亮品德高尚、才智过人,是天下第一流人才。

琴楼、穿过牌楼南行,是一座甬洞式建筑物,为明代风格建筑,名叫“琴楼”,使人很自然想起“武侯弹琴退仲达”的故事。西城的“空城计”故事距此不远。琴楼下为甬洞式建筑,上有歇山式城楼三间,檐下“高山流水”金字匾高悬,喻诸葛亮胸怀大志、气度不凡,琴韵高雅。楼内有石榻一张,长115厘米,宽24厘米,边饰浮雕双龙,上置石琴一张,镌有“章武元年”字样,《武侯祠志》载:“石琴与榻晋代物也。”睹物思人,仿佛诸葛亮在敌方司马懿十万大军扬起的滚滚尘烟中镇定自若,大开城门,悠闲自得在城楼上携二小童弹琴退仲达,真是临危不惧的智多星。

钟、鼓楼 琴楼两侧东有鼓楼,西为钟楼,均为六角攒尖顶的高台建筑,高7米,径3米,绿色琉璃瓦屋面,飞阁翔舟,体现祠庙“晨钟暮鼓,击磬焚香,跪拜叩头,虔诚朝圣”的礼制和气氛。鼓楼、钟楼分别书“警愚醒顽”“宏钟肆外”匾额。按常规,东钟楼、西鼓楼,而武侯祠庙东鼓楼、西钟楼,恰好相反,是因祠庙坐南向北,喻诸葛亮至死不忘北伐曹魏,统一汉室。

戟门 位于琴楼正前,为祠内陈列兵器之所。古代交战,短兵相接,常用冷兵器十八种,故称十八般武艺。它们是刀、枪、剑、戟、棍、棒、槊、铛、斧、钺、铲、钯、鞭、锏、锤、叉、戈、矛。戟门“显贵示严威”,它是大殿院正门,悬山式建筑三间,顶盖筒瓦,双龙镶脊,禽兽鸱吻,排列有序。门前有石狮一对,威武雄壮。门楣悬挂“精忠粹德”“大器无方”匾额,前方喻诸葛亮一生对蜀汉事业赤胆忠心,品德高尚,后方喻诸葛亮才智过人,无人可比。柱上木联“日月高悬出师表,风去赏护定军山”。两侧山墙上有石碑四通,刻有戟门建设时间和前、后《出师表》。过去,凡来祭拜诸葛亮的人,在戟门前必须解下兵器,肃整衣冠,才能进入拜殿。

拜殿 又称“献殿”,是正殿前的附属建筑,厅堂三间,为卷棚式硬山建筑,为拜谒、祭祀诸葛亮的地方。门楣悬“大汉一人”匾额,殿内有众多匾额碑石,置有清代长方形楠木供桌一张。殿前置明隆庆年间长方形香鼎一座,鼎口及下座边口饰以狻猊龙纹,造型别致,古香鼎高1.86米,重千余斤。

大殿 又称正殿,是武侯祠主体建筑,为歇山式明三暗五间的宫殿式建筑,画栋雕梁,斗拱重叠,四角飞檐,正脊高大,顶盖筒瓦。正面每间条格棂窗,四扇门装饰,正中高悬“山高水长”匾额,喻诸葛亮的功德如山之高大,水之流长。殿正中神龛内有诸葛亮的大型彩塑坐像,羽扇纶巾,左手持羽扇,右手扶膝,神情自若,极显慈祥睿智,琴童、书童侍立两旁,一持宝剑,一持印绶。龛下关兴、张苞巍然屹立,威武端庄,护卫两侧。神龛上方正中悬蓝底金字清嘉庆皇帝匾额“忠贯云霄”四个遒劲有力的楷书大字,殿门口木制瓦壳形金字楹联:“扶汉心坚惟谨慎乃能担当事业;伏龙誉早必深潜而腾踔云霄”,刻画出诸葛亮担当事业的负责精神。殿内两侧悬挂于右任先生书写的“大名垂宇宙,遗像肃清高”对联一幅。

大殿前东廂房内塑赵云、黄忠、魏延、李恢、姜维、王平、马岱、马忠、张嶷等武将泥塑十尊。西廂房内塑法正、许靖、刘已、吕义、杨仪、蒋琬、费祎、李福、邓芝、董允等文臣泥塑十尊。他们都是跟随诸葛亮多年或是同诸葛亮一起来汉中北伐参政的人物。这些昔日叱咤风云的智士骁将,曾以智慧与勇气,谱写了一曲曲兴复汉室的悲壮之歌,流芳千古。

寝宫 大殿南为崇圣祠,又称寝宫。为悬山式宫殿五间,上盖灰简瓦,正面条格窗棂门扇装饰。祠内供奉历代朝廷为诸葛亮谥封的职务牌位和诸葛亮列祖慈孙的牌位。门楣匾额两方:“两朝开济”“所存者神”,前方意思是诸葛亮为蜀汉刘备父子两朝开创了帝业。门上楹联:“萃灵爽于一堂国之忠臣家之孝子;享明烟于亿代前有烈祖后有慈孙。”公元263年,诸葛亮之子诸葛赡与孙诸葛尚同魏将邓艾战于绵竹,至死不降,双双阵亡疆场,后世凡给诸葛亮修庙时,大多都把赡与尚同塑庙内,以配享香火。

(三)匾额、楹联与碑碣

在武侯祠拜殿、大殿内及殿外前后檐墙上有明、清时期匾额,楹联层层叠叠,书体各异,实为壮观;院内碑石林立。

1.匾额和楹联

这些歌颂、评价诸葛亮的匾额,楹联气势磅礴,令人肃然起敬,如“天下奇才”“大汉一人”“王佐奇才”“大器无方”“醇儒气象”“名世挺生”、“代仰清高”“精忠粹德”“典垂景跃”“其犹龙乎”“莫大乎天”“理意盹诚”“知性知天”“忠贯云霄”“鞠躬尽瘁”等20多方,尤以嘉庆皇帝御书“忠贯云霄”金匾最引人注目。

在20多副楹联中,最具有代表性的有嘉庆二十五年(1820)天津徐通久联“扶汉心坚惟谨慎,乃能担当事业;伏龙誉早必深潜,而后腾踔云霄”;清朝嘉庆年间,当时勉县知县马允刚题书的楹联:“两汉以来无双士,三代以后第一人”;还有光绪年间状元骆成骧来武侯祠拜谒题联:“此地始终关大汉,何年将相似先生”,意思是汉中这个地方,始终关系着汉朝的基业和前程,什么时候的文武官吏才能够像诸葛孔明先生。民国十七年(1928)冯玉祥题联“成大事以小心一生谨慎,仰流风于遗迹万古清高”和民国二十年(1931)秋于右任题联“大名垂宇宙,遗像肃清高”,赞扬诸葛亮“英才盖世,众士慕仰”,这些牌匾楹联无一不显示着诸葛亮死而后已的精神万古流芳。

2.碑刻

武侯祠有石质碑刻80多通,遍布祠内,记载了武侯祠的维修、迁移,颂扬了诸葛亮的丰功伟绩,祠庙东院建有碑林区。在众多的碑刻中,以清嘉庆皇帝《忠贯云霄》碑、唐碑和清果亲王《勉县诸葛武侯祠》诗碑价值最高。清嘉庆八年(1803),皇帝颙炎御赐“忠贯云霄”匾,高度评价了诸葛亮一生,刻成石碑立于武侯祠。武侯祠的唐碑,全名《蜀汉丞相诸葛武侯新庙碑铭并序》,距今1200多年,最为珍贵。碑圆额、龟座、长方形,高237厘米,宽122厘米,正文800余字,记载唐贞元十一年(795)维修武侯祠一事,沈迥撰文,元锡书丹,书法艺术极高。碑阴有“南宋绍兴七年(1137)祈雨一段题记,碑的右侧有明嘉靖十七年(1538)尚书甘为霖五言诗一首。碑额正面有元至元六年(1269)碑被大风吹倒的题记。碑左侧棱有明嘉靖十一年(1532)五月七日,松山张锟过谒武侯祠时题记一条。此碑集唐、宋、元、明四朝记事题刻为一石,是研究历代对诸葛亮评价和祠庙变迁以及历代政治、风尚的一个很好的实物资料,是全国各地武侯祠墓中现存相关碑石中历史资料最老、艺术价值最高的一块碑刻,1979年9月14日,该唐碑被国务院公布为全国第一批书法艺术名碑,加以保护。清果亲王允礼武侯祠诗碑:“遭逢鱼水自南阳,将相才兼管乐长。羽扇风流看节制,草庐云卧裕筹量。丹心一片炎汉鼎,浩气千秋壮蜀疆。庙貌嵯峨沔水侧,入门瞻拜肃冠裳”,也很引人阅赏。

武侯祠魏晋以来历代墨宝甚多,如唐代沈迥、李商隐,宋代宋祁、陆游,明代薛宣、黄辉,清代王士桢、李调元、骆成骧、松筠、果亲王允礼、林则徐、黎庶昌,近代于右任、冯玉祥等,都在这里留有墨宝。1940年,无产阶级革命家陶铸赴延安过此,题《过沔上谒武侯祠》七言绝句:“沔上巍峨此庙祠,才高管乐何命之。东行风雨催人急,何必低徊两出师。”

(四)园林

武侯祠东南西(北面为108国道)三面,低处有池,高处有台,因地势营造了园林式景观。

1.琴台

位于寝宫东南高台上,台高8米,台上建有六角攒尖宝顶亭,亭内四周装有吴王座靠,顶盖碧色琉璃筒瓦,小巧玲珑,典雅别致。传为诸葛亮闲余时在此台抚琴,故名“琴台”。周围竹木繁茂,有一株皂角树,高约五丈,树龄千年以上,根深叶茂,郁郁苍苍,遮天蔽日,奇怪的是树干光滑不长刺,传说是受诸葛亮的仁慈感化而不长刺。登琴台南眺,汉水东流,军山绿茵,武侯墓古柏苍苍,让人心旷神怡。亭内弹琴一曲,给人超凡脱俗、飘飘欲仙之感。

2.望江亭

又名“观江楼”,位于寝宫以南,歇山式建筑,两层,上层有石栏杆围砌的宽阳台,幽雅别致。楼被翠竹、红梅、芭蕉拥围,前方汉江淌过,盛传这里有八景:“军山晓望,白马新涨,丹桂清风,雷峰雪霁,石琴遗响,竹箨飘香,午夜松涛、夕阳樵唱”。几百年来,高人逸士登楼观景题咏、抒情、赋诗,无不得山水之助。仙鹤朝东暮西沿江往来,此时登楼,触景生情,吟诗作赋,以舒胸怀。当汉江渔舟吟唱时,登上此楼,八景盛况依然历历在目,令人陶醉其中。

3.荷花园

位于大殿以西,院中有池,池面宽大,以莲为景,芙蓉袅袅,几许暗香袭来。荷花池中的六角攒尖草亭,有曲桥与岸相连,可闻蛙鸣,彩鱼游弋,池岸垂柳轻拂。该园林野而不俗,雅而不艳,相传此庐是诸葛亮读书纳凉、冶怡陶情、策划谋略的地方。

4.“六有山房”与“静观精舍”

《忠武侯墓祠》载:“祠东院名,六有山房”,祠西院名“静观精舍”。六有山房是供游人休息、读书、赏碑之处,以思已不足,仿先贤之为人。横渠张子题“六有山房”曰:“言有教、动有情、书有为、霄有得、息有养、瞬有存。人能体此,则庄敬日强、驯至终日,不违于仁矣……”“静观精舍”是要人们牢记诸葛亮“诫子书”,即“夫君子之行,静以修身,俭以养德。非淡泊无以明志,非宁静无以致远。”同时指出:“淫慢则不能励精,险燥则不能冶性。”在《诫外甥书》中,又要求子女应该“志当存高远,慕先贤,绝情欲,弃凝滞”,把简朴节俭作为道德修养最高标准,只有这样,今后才会有所作为。题静观精舍曰:“学须静也,非静无以成学,武侯之言也……”

5.古树名木

武侯祠有古树名木奇异花卉数十种,其中以汉柏和旱莲最为珍贵。景耀六年(263),后主刘禅下诏为诸葛亮修建祠庙时,栽植54株汉柏,象征诸葛亮有生之年。由于现在武侯祠之地是诸葛亮北伐时期的“中军帐”所在地,因此,在这里也栽植了柏树。由于年代久远、沧桑多变,祠内古柏现存18株,树干直径约l米,株株挺拔苍翠,与武侯墓的汉柏基本相同。据1979年北京林学院专家鉴定,确属汉代栽植,为珍贵文物。

在武侯祠东院有一株树龄400多年的旱莲,为稀有木本植物。形似伞盖,花开如莲,色香俱佳,20世纪80年代全国只此一株,高12米,冠幅直径15米,树干粗0.5米。此莲先花后叶,每年初春鲜花怒放,粉红色,娇艳多姿,满树繁华,灿烂云霞,为武侯祠一胜景。旱莲每年5月开始长花蕾,经过夏、秋、冬三季节,十个月孕育,第二年三月开花,花期半月,有人称它“十月怀胎”树。经北京林学院专家组鉴定,认定“旱莲是玉兰的一个变种,但并非玉兰花”。专家组同时认定:“旱莲这种花木树,国内外资料还没有记载,也未听说过。”有人为它题诗:“旱莲性孤树难栽,九州只此一株在。但得先生肝胆照,此地年年盛花开。”人们把它理解为是诸葛亮淡泊廉洁奇才睿智,名闻一世的象征。

整个祠庙融建筑、园林、雕刻、绘画、书法、文学于一炉,具有较强的历史价值、艺术观赏价值和科学价值。

汉中文化之旅/来文基,魏素娟编著.-西安:陕西旅游出版社,2015.5