武侯墓系诸葛亮的陵墓,位于勉县城南四公里的古战场定军山下西北角,这里古树参天,郁郁葱葱,浓荫蔽空,三国时期蜀汉丞相诸葛亮长眠于此。他辅佐刘备创建了蜀汉,被封为“武乡侯”,后主刘禅谥封为“忠武侯”,简称“武侯”。千百年来,人们将其葬地尊称为“武侯墓”,现为国家重点文物保护单位,AAAA级景区。

(一)诸葛亮生平事迹

诸葛亮(181—234),字孔明,东汉末琅琊阳都(今山东沂南县)人,汉司隶校尉诸葛丰之后。父母早丧,9岁随叔父诸葛玄投荆州刘表,不久,玄病逝,诸葛亮便定居襄阳城西隆中,修草屋,躬耕陇亩,熟读兵书,精研战策。建安十二年(207),刘备三顾茅庐,请他协助,从此开始了他的政治生涯,时年27岁。诸葛亮出山后,辅佐刘备战赤壁,取荆州,定西川,夺汉中。曹丕代汉后,他帮助刘备称帝,建立了蜀汉政权。诸葛亮任丞相,帮助刘备对内发展经济,奖励农桑,屯兵垦田,轻赋减税。对外实行东联孙吴、北拒曹魏、南抚夷越的外交策略。在政治上,他立法使度,任用贤臣,赏罚分明,把蜀国治理得“人怀自励,道不拾遗,强不侵弱,风化肃然”,使弱小的蜀国和强大的魏国、吴国形成了鼎足之势。刘备殁后,刘禅继位,诸葛亮被封为武乡侯、益州牧。他辅佐后主刘禅“七擒孟获”,改善了和西南各民族关系,促进了当地经济文化的发展,北伐曹魏汉中,建兴十二年与魏司马懿在渭河相抗,屯粮执政,八年秣马厉兵,两撰《出师表》,五次发起对魏的北伐战争。因积劳成疾,病逝于五丈原军营中,他“遗命葬汉中定军山”,年仅54岁。诸葛亮死后,杨仪等率中军护送诸葛亮灵柩,密不发丧,徐徐后撤。魏兵果不敢贸然追赶,蜀军10万之众得以从褒斜道全部退回汉中。遵诸葛亮“葬汉中定军山,以山为坟,冢足容棺,殓以时服,不需器物”之遗命,薄葬诸葛亮于定军山下。后主又“诏为诸葛亮近墓立庙”。

诸葛亮确实是三国时期杰出的政治家和优秀的军事家,他高瞻远瞩、励精图治、清正廉明、克己奉公、鞠躬尽瘁、死而后已,不仅在当时极被敬重,而且为历代人们所敬仰。1771年出版的世界上最知名、最权威的百科全书——《大英百科全书》称“诸葛亮是政治家、军事家、勤政廉洁的典范”,并把诸葛亮与中国文化圣人孔子和千古一帝秦始皇一起列为世界名人,这是中华民族的骄傲和自豪。

(二)武侯墓景区

诸葛亮生前辅佐刘备建立了蜀汉政权,官至丞相,被封为“武乡侯”,死后又被后主刘禅谥封为“忠武侯”,千百年来人们尊其葬地为“武侯墓”。武侯墓,滔滔汉水屏障于北,巍巍定军山护卫于后,岗峦起伏,山环水抱,素有“陕南天然公园”之称。墓地占地360亩,山环水抱,古木森森,云绕烟横,内外两道围墙护围。外围墙属自然景观,前有书案梁,后靠笔峰山,左面土地岭,右面武岗山,中间平坦宽阔而隐蔽。内围朱瓮里三院相连,有殿宇50余间,陵冢青青,殿宇轩昂,翠柏森森,显得宁静肃穆。“军山苍苍,沔水泱泱,武侯名望,山高水长。”

外山门广场伫立着诸葛亮汉白玉全身雕像,书案梁上有两个攒尖顶六角连亭,名曰“武侯读书亭”。转进外墙,只见地形开阔,远山含黛,四周青青的山冈环抱着一块平坦的疏林草地,庑殿翘角斜坡式组合的古乐楼,金碧辉煌,迎面而来,它是供清明庙会人们祭祀诸葛亮时唱戏用。穿过乐楼前的草坪,是玉环似的白色石拱桥,驼峰高耸,桥身曲线优美柔和,气势壮观,名曰“青龙桥”。桥下涓涓溪流蜿蜒环绕墓区一周,前方古柏蔽翳,掩映着照壁和庙宇红墙。当年,这里曾经是诸葛亮驻军营地,“武侯曾以斯穴亲点伯约”(“斯”就是这个地方,“伯约”是姜维的字),姜维在这里随侍诸葛亮最久。

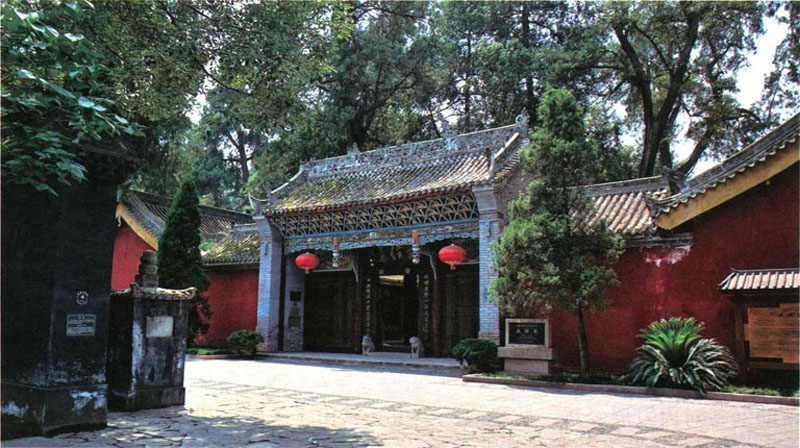

墓区是一座三院并联的大庙,70多间宇舍,红色墙垣围绕。武侯墓始建于公元263年,南北长130多米,东西宽120米,占地30亩。历朝都有修葺,以唐、明、清规模最大。现在仍保存着清嘉庆七至八年(1802—1803)的建筑规模。主要建筑物的山门、献殿、正殿、坟亭、崇圣祠,在一条轴线上,两侧有厢房。

山门朝东,斗拱重叠,彩绘悦目,金字“武侯墓”红匾高悬门楣,楹联“水咽波声,一江天汉英雄泪;山无樵采,十里定军草木香”,把游人带入主题。门前的照壁雄踞在古柏树林之中。门庭内墙壁上有两幅精美的水墨画:左侧《三顾茅庐》,画的是刘备当年思贤若渴,礼贤下士,三请诸葛亮的故事;右侧《将星陨落》,画的是诸葛亮病卒于北伐前线五丈原军营,临终前给姜维、杨仪叮嘱后事安排的场面。游人观后,不禁对诸葛亮波澜壮阔的27年政治、军事生涯和“精忠粹德”的品德肃然起敬,心怀仰慕之情。

出山门大庭后即为大殿院,古柏苍劲挺拔,高达二三十米,浓荫遮天,一股清幽、寂静的气息迎面扑来。“三代遗才”金字匾额把游人带入献殿。“三代遗才”是清光绪年间民众团体赠送,说诸葛亮是夏、商、周三代以来出现的十分有才能的人,后人还用“两汉以来无双士,三代以后第一人”来颂扬诸葛亮。三间献殿雄伟宽敞,卷棚式屋顶,是祭祀武侯的场所,殿前的铁钟和殿内的香鼎皆为1847年铸造。左右的东西厢房内,是诸葛亮生平事迹及蜀汉在汉中重大活动的泥塑展室。

大殿院古建筑檐下,廊柱上匾联层层,琳琅满目,金字闪光。“出将入相”“名垂宇宙”“躬沐至眷”“经济如生”“季汉伊姜”“将相师表”“儒行将略”“大名永垂”“坐言起行”“法不恕己”“功崇亘古”“万古云霄”等匾额30多方。木联15副,如:“汉祚难延,忠魂痛裂三分鼎;军山在望,高塚灵通八阵图”,“数亩疏筠,山光犹拟南阳卧;几林翠柏,鹃血常啼蜀道难”,“古石幽香名士骨,苍松翠柏老臣心”等,还有壁画石刻。这些匾联或颂武侯高风亮节,或赞孔明聪睿才智;墙上壁画,寓意深刻,绘有诸葛亮生平事迹及三国人物故事;碑碣林立,书体各异,或载武侯丰功佳绩,或记历次修葺实况。仰贤钦英,逐景览胜,发思古之幽情,取天下之兴亡。厚重的历史文化令人陶醉,品味其中,思绪万千,赏心悦目,流连忘返。

在献殿前右侧一株千年汉柏上盘绕着一株藤科花木,俗称“爬柏凌霄”,每年夏至,满树红花,甚为壮观,有“夏至藤花染绿树,七月古柏戴红冠”之感。《忠武侯墓志》载:此花高雅、纯净、顶风、傲寒、入圣脱俗,植于武侯墓,象征诸葛亮为蜀汉帝业“鞠躬尽瘁,死而后已”高风亮节的精神。

献殿后是大殿,这是武侯墓主体建筑,明三间暗五间,硬山式建筑,肃穆庄严。门楣高悬“功盖三分”金匾,语出杜甫《八阵图》诗:“功盖三分国,名成八阵图。江流石不转,遗恨失吞吴。”意思是说诸葛亮辅佐蜀汉帝业,促成三足鼎立之势,立下了盖世功勋。大殿神龛内正中端坐集忠贞和智慧于一身的诸葛亮金像,羽扇纶巾,身披鹤氅,右手持《六韬》兵书,左手按膝,凝目深思,气定神闲,俨然一副“运筹帷幄之中,决胜千里之外”形象。二童侍立左右,一个捧印绶,一个持剑。龛下,左有龙骧将军关兴(关羽之子)手持令箭,右有虎贲将军张苞(张飞之子)紧握钢鞭,英俊威武,侍卫两侧。神龛上方高悬“万古云霄”匾额。武侯坐像后墙上绘有屏风式壁画四幅,内容是:刘备称汉中王后返西川、定军山之战蜀汉老将黄忠刀劈夏侯渊、诸葛亮北伐在汉中调兵遣将的场面、诸葛亮三气周瑜、刘备过江招亲的故事。这批大型立式塑像工艺精湛,栩栩如生。据《忠武侯祠墓志》记载,武侯像系明万历年间(1573—1620)的造物,近400年历史,在全国现存武侯祠庙古造像中历史最长。殿内香鼎和殿前铁钟是1874年所铸,造型工艺精湛,都属珍贵文物。

大殿东西墙壁上悬挂着木刻的诸葛亮作品《隆中对》和南宋岳飞手书的诸葛亮前、后《出师表》,使殿堂更为典雅、肃穆。《隆中对》是诸葛亮与刘备初次会面为刘备分析天下形势,提出先取荆州为家,再取益州成鼎足形势,进而图取中原的思想。刘备集团种种攻略皆基于此。《出师表》是诸葛亮北伐出师前给后主刘禅的上书,阐述北伐的必要性以及对后主刘禅治国寄予的厚望,言辞恳切,道出了诸葛亮的一片忠心。文章理明辞畅,情真意切,书法流畅自如。游客瞻像读文,敬仰之情,刻骨铭心。

大殿背面墙有彩色壁画《黄承彦踏雪图》,取刘备第二次冒风雪去隆中茅庐请诸葛亮不遇回归时,遇襄阳名士黄承彦骑驴踏雪吟:“一夜北风寒,万里彤云厚。长空雪乱飘,改尽江山旧。仰面观太虚,疑是玉龙斗。纷纷鳞甲飞,顷刻遍宇宙。骑驴过小桥,独叹梅花瘦。”刘备听吟为之一振,“如此贤才,定是卧龙先生”,急忙上前抱拳施礼。诸葛均随后赶至,曰:“将军,此乃家兄之岳父黄承彦先生。”这场误会,为诸葛亮终于出山,起了推波助澜作用。

东西厢房和南院,是《一代智星诸葛亮》大型雕塑展览,生动地展现了诸葛亮一生的政治、军事壮举。史料翔实,规模宏大,由雕塑到壁画,总看为一体,分看各有各的场景,人物逼真,场面恢宏,隐隐给人有金戈铁马、震天杀声之感。

大殿后诸葛亮墓冢为覆斗形,南北向,头北脚南,取北顾中原南立蜀国之意。墓高6米,周长64米,周砌以八卦形汉白玉裙板浮雕围护,上刻35幅诸葛亮生平故事图案。墓冢青草茵茵,墓前有一攒尖式四角亭,名日“坟亭”,四角挑翘,绕以栏杆,内竖墓碑两通。一通刻“汉诸葛武侯之墓”,系清雍正十三年(1735)果亲王立;另一通刻“汉丞相诸葛忠武侯墓”,系万历五年(1594)陕西按察使金陵赵健立石。亭子檐下悬挂“双桂流芳”匾额一方。墓后有桂树两株,直径1.2米,高19米,冠幅25米,枝杈横空遮日,浓荫匝地生寒,世称“护墓双桂”,年年开花香飘四野,沁人心脾,有“十里定军草木香”之誉。墓周围古柏森森,浓荫蔽空。柏树为百木之长,是正气、高尚、长寿、不朽的象征。在墓地栽植柏树,表达后人对前人的敬仰和怀念之情。《武侯墓(祠)志》载:“蜀汉炎兴元年所植柏54株,象征武侯有生之年,现仅存22株,高约20米,直径1米以上,经北京林学院碳14测定,柏树、桂树的树龄均在1700年以上,为东汉末所植,也成为武侯安息于此处的铁证。”

墓南的寝宫,名曰“崇圣祠”,为三间硬山式建筑,供奉着晋朝以来历代帝王对诸葛亮加封谥号的牌位。门楣上有“先生之风”金字匾额,楹联:“生为兴刘尊汉室,死犹拥蜀葬军山。”据《忠武侯祠墓志》载:诸葛亮死后被“晋封为武兴王,唐封为武宁王,宋封忠惠仁济显应王,元封威烈忠武显灵仁济王,明洪武二十一年定(立)帝王庙,崇祀名臣凤后三十七人,忠武乡侯之位在其内”。至清世宗“雍正二年,(皇帝)特指以(武侯)从祀孔庙,诚旷典也”。从此,诸葛亮被视为圣人、神人供奉。

武侯墓现遗留各时代碑石50余通,匾额34块,对联29副,三国故事壁画100余幅。碑石匾联内容多为赞颂诸葛武侯之辞。各时代钟、鼎、炉、磬10余件,并有武侯遗文木刻条幅48块。

武侯墓在定军山,是依据诸葛亮生前遗命安葬。分析其原因,一是诸葛亮9岁随叔父离开祖籍再也没回去过,那里没有亲人了,琅琊阳都在三国时期自始至终为曹魏辖地,不可能回去;二是还葬成都有威逼刘备陵寝宗庙之嫌;三是因汉中能保护蜀汉政权,他未能实现“北定中原,兴复汉室”,而有让后主刘禅“还于旧都”的意愿。正因为如此,诸葛亮遗命“死后葬定军山”,是对先主刘备的怀念,是他忠君思想的体现,亦是对他“鞠躬尽瘁,死而后已”辅佐蜀汉基业,北伐曹魏艰辛业绩的眷恋,更重要的是他要以自己的死虎余威激励活着的蜀汉将士,希望他们牢牢扼守汉中,护卫蜀汉帝业,完成他北伐曹魏的遗愿。诸葛亮葬汉中定军山,这是他最明智也是最恰当的选择。

寝宫西南笔锋山腰有一墓,墓前有“汉丞相忠武侯真墓”碑石。同一地方两墓并存,这是为何?据考证,清嘉庆四年(1799),陕甘总督松筠来勉凭吊武侯墓时,带一幕僚南宫自称“精湛堪舆之学”,指殿后大冢为赝,又言《三国志》上载“亮死遗命葬汉中定军山,因山为坟”,此墓不在山上而在平地,与亮遗命不符,应风水推理真坟应在后山之半。松筠信以为真,乃命勉县知县马允刚在后山坡加土为封,以是其说,并立石于右。又命兰州太守龚海峰撰文以记载其事。民国五年(1916),旬阳县知事余经权在新冢前立一碑,上刻“汉丞相忠武侯真墓”,建坟亭三间,至此,院内形成真假二墓。据《忠武侯祠墓》载:“正殿之后大冢岿然,自汉讫明1300年来无异说。说明千百年来,只大殿后一冢,并无真假之说,何况殿后大冢与墓区主体建筑同一中轴线上,符合中国古建筑特征,加之墓区汉柏、汉桂等树木指向及碑石年代等,殿后大冢为真确凿无疑。所谓真假墓一说,实为松筠一伙妄言杜撰、指鹿为马。但既成现状,真假二墓都加以保护,供人瞻仰,也为人参观武侯墓时增加一笑谈。”

寝宫后笔峰山万木青翠,登石阶上到山顶,那里有四角攒顶重檐双滴水的思蜀亭,立亭鸟瞰只见九条山冈形如巨龙腾伏,从四方翻滚而来汇集于墓区,故人们称诸葛墓地为“九龙捧圣”“诸葛佳城”“洞天福地”,千余年来,凭吊、瞻仰者,接踵而至,尤其是留下诗文甚多。唐杜甫诗:“武侯祠堂不可忘,中有古柏参天长。干戈满地客愁破,云日如火炎天凉。”宋陆游诗:“定军山前寒食路,至今人祠丞相墓。松风想象梁甫吟,尚忆幡然答三顾。”元吴澄《忠武公墓》诗:“含啸沔阳春,孙曹不敢臣。若无三顾主,何地著斯人。”明郑日奎《拜武侯墓》诗:“丞相今何处?遗坟汉水滨。鹤归知几代,龙去已千春。气并山河古,魂依日月新。瓣香瞻拜处,忠义激劳人。”清王士祯《谒武侯祠》诗:“天汉遥遥指剑关,逢人先问定军山。惠陵草木冰霜里,丞相祠堂桧柏间。八阵风云通指顾,一江波浪急潺缓。遗民衢路犹私祭,不独英雄血泪斑。”

(三)武侯墓清明庙会

“醇入大雅自风流,将相全才掌握收。一片丹心扶汉业,名垂后世万年秋。”(清代奕湘《咏诸葛武侯》诗)诸葛亮誉满天下,妇孺皆知,他死后安葬定军山,“百姓野祭,戎夷私祭于道陌上”,显得不规范。故在他死后29年后主刘禅下诏修祠立庙,从此以后,扫墓、祭庙、凭吊武侯的祀典庙会被代代传承延续至今,经久不衰。

武侯墓的清明庙会,实际上是历史性的民间自发祭祀诸葛亮的盛大集会,在清明前后,会期五天,清明节为正会,四方民众呼朋唤友,扶老携幼,纷纷云集武侯墓。他们或踏青扫墓,逐景览胜,赏心悦目;或怀古钦英,拜谒先贤,寄托哀思,发思古之幽情。不少善男信女则许愿还愿,祭奠祷告,香蜡纸表争相焚烧,以图武侯圣灵护佑。会间,各种营生、小吃、艺摊、杂货鳞次栉比,应有尽有;戏班通宵达旦,唱三国剧目,连续三天三夜。庙内外,男女老少潮涌进出,烟尘缭绕,人声喧嚣。正会之日,与会者可达数十万人之多,人山人海,万头攒动,年年如此,谁也阻止不了。现在的武侯墓清明庙会已由陕西省旅游局、汉中市人民政府主办,勉县人民政府承办,名称为“中国·汉中·诸葛亮文化旅游节”。武侯墓清明庙会已被批准进入《陕西省非物质文化遗产保护名录》,正在申报全国非物质文化遗产。

汉中文化之旅/来文基,魏素娟编著.-西安:陕西旅游出版社,2015.5