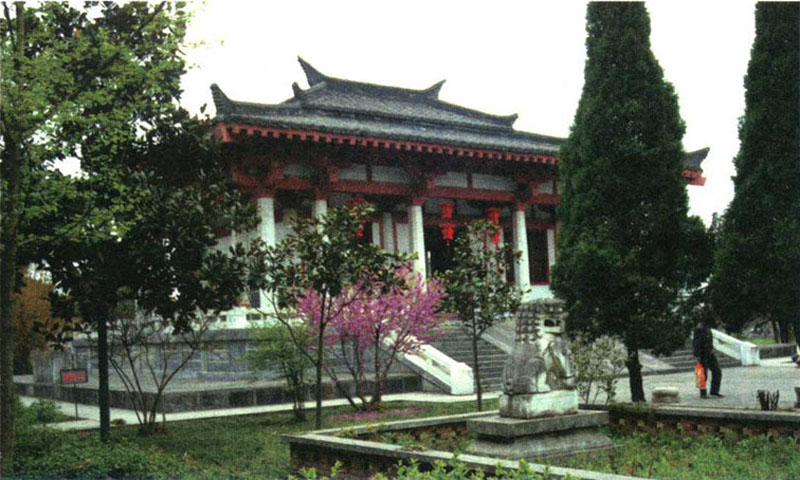

张骞纪念馆整体采用仿汉建筑风格,是以张骞墓为依托,辅以庑殿式大门、阙楼、东西配殿、献殿、石虎亭等建筑,由南至北分布,组成三进空间,表现出古朴的汉代建筑风貌。景区花木扶疏,竹影婆娑,景色宜人。

(一)展馆概貌

三间仿汉庑殿顶大门,古朴厚重、造型美观,极富汉代特色,门楣“张骞纪念馆”匾额金字闪闪,楹联“探险促交融诸邦始到大宛传,凿通开丝路千秋高扬博望魂”的鎏金大字,精准地概括了张骞生平事迹。

进大门,是张骞红色花岗岩全身塑像,高3.3米,面南立于1.5米高的黑色花岗石基座上。张骞头戴汉式官帽,领束披风,身穿长袍官服,腰束锦带,右手持节杖,昂首挺胸,目视前方,八字胡须上卷,下巴颏胡须向右边飘动,坚毅威武的形象表现出丝绸之路“凿空”者开拓进取的民族精神。节杖象征和平,是古代使臣出入官门的具有象征意义的凭证,即符节。基座背面刻有《汉博望侯张公骞立像碑记》。

二进的陵园门是青砖到顶的汉代双阙门,门前石狮一对。阙门高13米,由阙基、阙身、阙楼构成。阙楼两层,四檐脊八角上昂,形成双层重檐复屋,显得精美,结构庄严古朴。阙是我国古代用以记官、爵、功绩的装饰性建筑物,张骞病故前为太行令,位居九卿,因此使用了双阙。连接双阙的门楣上镶嵌着“张骞陵园”四个汉隶大字,楹联“汉武帝北征匈奴广募贤能兴王业古今无二主,博望侯西访月氏智克奇险凿丝路中外第一人”,歌颂博望侯张骞忠君爱国、建立奇功的伟绩。

二进院是纪念馆展区,宽12米的甬道为中轴线,直达献殿,甬道两侧为连廊、配殿,对称分布。纵横参差的仿汉庑殿屋顶,使整个院落呈现出主次分明、错落有致的场景。连廊内有碑记、题咏、浮雕、小品。中轴线东边种植有石榴、葡萄、核桃、柽柳……西侧的雕塑有狮子、鸵鸟、犀牛、汗血马……触景生情,给人以“不是张骞通西域,焉得佳种从西来”的联想。

献殿为高台建筑,是供上陵朝拜或重要庆典活动的场所。台基高1.7米,面三间,四周回廊宽3米,立10根汉白玉明柱,庑殿顶重檐扬角,红椽、灰瓦,古朴、典雅、素洁、壮美。门前高台下有一对高大雄壮的石狮。献殿是由张骞故里民众1988年投资兴建,门楣镶有“大汉之魂”巨匾,为张骞后裔赠送。楹联“一使胜千军,两出惠万年”由城固人、陕西省政协副主席张保庆撰书。“万里振华威惠通西域,千秋歌盛举誉重东方”的楹联和“盖世奇功”的匾额由城固人、国家书法家陈竹朋书丹。拜殿内2米高的张骞全身铜塑像手持节杖,胡妻立右侧,堂邑父立左侧,风尘仆仆,饱经风霜,从西域归来。东西墙壁挂满的竹简上录《汉书·张骞传》,气势轩昂。读简看像,敬仰之情油然而生,他们勇于开拓、顽强拼搏的精神和卫国的民族气节激动人心。

献殿前方东西配殿分别为“张骞生平事迹”“开通丝路惠泽东西方”“高冢流芳”“丝绸之路”四个展室。

(二)张骞生平事迹展室

进展室门,展板上录有历史学家翦伯赞的评语:“张骞使中国种族第一次知道中原以外还有广大的西方世界,从而开辟中国史上政治和经济新时代。”美国学者雷斯·詹姆斯在《地理学思想史》书中说:“张骞是中国伟大的地理学家,是东亚第一个发现地中海文明的人。”

《前言》介绍说:秦汉之际,匈奴在对周边部族不断进攻中,势力日益炽盛,严重威胁到汉朝的统治。汉王朝韬光养晦,经十多年“休养生息”,反击匈奴,解决其威胁,成为汉王朝当务之急。公元前138年,汉武帝招募有识之士出使西域,欲联合与匈奴有仇的大月氏共同夹击匈奴。城固人张骞入仕长安为郎,胸怀抱负,毅然应募,奉命出使。展室图文并茂地介绍了张骞第一次出使西域;疏通西南夷,探求印度国;随边出征,建功封侯;第二次出使西域的经历。史书将张骞通西域的壮举称为“凿空。”

西域,包括敦煌、祁连山以西,即葱岭(帕米尔高原)以东,也包括葱岭以西的中亚、西亚、印度、高加索和里海沿岸。出使西域路途遥远,既要经过匈奴区域,同时路途不熟,语言不通,还要穿越举目荒旷的沙漠、荆棘丛生的戈壁,翻越白雪覆盖的天山,攀登悬崖绝壁的葱岭。然而张骞身体健壮,且性格坚毅,办事沉稳,史书载“他为人强力,宽大信人”,把生死置之身外,毅然应募。汉武帝也知道张骞胸怀大志,忠贞可信,文武皆备。

建元二年(前139),张骞奉汉武帝命令,率一百多人的队伍和大批礼物,在众多长安人民和朝廷文武百官的送别中,浩浩荡荡地向西域出发。队伍中有一个归顺的“胡人”堂邑父,他的箭法很准,自愿充当张骞的向导和翻译。出陇西郡边塞没多远,他们被匈奴骑兵发现,双方发生冲突,终因寡不敌众,张骞一行被俘,辗转押送至匈奴单于王庭。张骞视死如归的精神使单于佩服。为了笼络软化张骞,单于把一名匈奴女子许配给张骞,并生三子,但张骞持汉节不失,不辱使命,考察地形,终于找到机会逃脱,继续西行完成使命。他取道车师国(今新疆吐鲁番盆地),进入焉耆(今新疆焉耆),沿着塔里木河西行,经过龟兹(今新疆库车东)、疏勒(今新疆喀什)等地,翻越葱岭,向西走了数十天,到达大宛(今中亚塔什干地区)。这是一次极其艰苦的行军,要躲过匈奴营哨,只拣荒野走去,荒漠里渺无人烟,戈壁滩上飞沙走石,吐鲁番热浪滚滚,葱岭冰山雪地,在烈日暴晒和寒风刺骨中受尽磨难。他们克服了沙漠缺水、高山缺氧等困难,席冰而寝,以禽兽为食,风餐露宿,饱受艰辛。

大宛国王知道大汉王朝的国威,由于匈奴的阻绝,一直找不到联系的机会。国王高兴地派人做向导,把张骞一行送到康居(今巴尔喀什湖和咸海之间),康居又派人把他们送到大月氏。当时大月氏国情已发生很大变化,曾经居住敦煌与祁连山之间的大月氏被匈奴攻破,并以其王头骨为饮器,大月氏受辱含恨远离。太子继位后带领大月氏迁居妫水流域,不久率部众征服了邻国大夏(今阿富汗北部地区),那里“地肥沃,少寇,志安乐、又自以远汉,殊无报匈奴之心”。在这种情况下,张骞到妫水南大夏国都蓝氏城考察,发现大夏国“无大王长,往往城邑置小长”,有五翕侯分握政权,皆属大月氏国臣下,汉朝不可能与之建交。“留岁余”,回国。

元朔三年(前128),张骞归途中,为避开匈奴控制地区,翻过葱岭后选走南道,沿昆仑山北麓,经莎车、于阗、鄯善等地进入羌人居住区,不料又被匈奴骑兵截获,扣留。公元前126年初,张骞乘匈奴内乱,伺机带着匈奴的妻子和堂邑父二人,回到长安。张骞归来的消息传开,轰动了汉朝。张骞向汉武帝详细汇报了他所经历的西域各国的风土人情和他们想和汉朝建立关系的愿望。汉武帝听了十分高兴,并拜张骞为太中大夫,拜堂邑父为奉使君,以表彰他们的功绩。

张骞这次出使西域,虽未完成夹击匈奴的任务,却亲身经历了大宛、康居、大夏、大月氏诸国,并且了解到其他五六个国家的情况,搜集到大量有关西域各国及匈奴的政治、经济、军事、文化、地理等方面第一手资料,增添了许多新的知识,探索了汉与西方各国的交通路线。如张骞在大夏忽然看到四川土产邛竹杖和蜀布,查其来源是大夏商人从身毒购买来的。于是,他向汉武帝建议应用和平方式,对待西域各国,并建议由西南方向经身毒(印度)去大夏,比较安全。汉武帝采纳了他的建议,元狩元年(前122),张骞带上打通西南路的诏书,风尘仆仆、长途跋涉赶到犍为郡,派遣四路副使,分头探寻去身毒的路。他们各行一两千里,分别受阻于氏、榨(四川西南)、禹(云南大理一带)少数民族而返还。但这次出使,使西南少数民族对汉朝有所了解,并开始了来往,为汉朝后来经营西南夷和茶马古道的形成奠定了基础。

汉武帝元朔六年(前123),张骞以校尉身份随大将军卫青出入定襄(今内蒙古和林格尔)抗击匈奴的侵略。因为他在匈奴住过多年,熟悉匈奴军队和草原沙漠的情况,这给汉军作战创造了有利条件,使汉军士气旺盛,深入匈奴腹地数百里,打了胜仗,立了战功,加上他以前的功劳,被汉武帝封为“博望侯”。这是汉武帝对张骞博闻多见、才广识远的高度评价。

汉武帝元狩二年(前121),张骞奉命与“飞将军”李广率军俱出右北平(今河北省东北)抗击匈奴,因误行军期,被撤销了博望侯的爵位,贬为平民。同年,骠骑将军霍去病大破匈奴,一直打到祁连山西,汉朝和西域各国的道路畅通了。这时候,张骞虽然失掉侯爵,但他仍关心汉与西域的友好往来,又向汉武帝建议:乘胜联络乌孙(今新疆伊犁河流域),“断匈奴右臂”,再抑强暴。

汉武帝采纳了张骞建议,授以他中郎将的官衔,于汉武帝元鼎元年(前116),派张骞第二次出使西域。由于道路的畅通,张骞率300人和礼物,浩浩荡荡顺利到达乌孙,同时又派副使赴大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒及诸旁国开展外交活动。当时,乌孙王年老,大臣们还惧怕匈奴,乌孙王派遣翻译、向导、使者数十人,良马数十匹,随同张骞一起来到汉朝以表谢意,同时探望汉朝情况,这是西域国家使臣第一次到达中原。乌孙王送给汉武帝数十匹好马,深得武帝欢心。汉武帝拜张骞为太行令,官列九卿,负责接待少数民族和各国使节外交事宜。

乌孙使臣看到汉朝领土广阔,人口众多,国家繁荣富强,便汇报给乌孙国王。国王十分重视与汉朝往来,并要求和亲。元封六年(前105),汉武帝以江都王细君公主出嫁于乌孙王,与乌孙结成政治联盟,乌孙成为抗击匈奴的得力助手,张骞从乌孙派往诸国的副使也陆续回国,大多带着各国使臣同来,从此汉与西域各国交流更趋频繁。这标志着张骞凿空西域,从北部沙漠到西南山区,从天山南北到葱岭内外,穿越亚洲一万多里,连接欧亚大陆的交通线路——丝绸之路当时已经形成,中国也从此走向世界。

(三)开通西域,惠泽东西方

公元前138年张骞出使西域的壮举,代表着汉朝官方凿空帕米尔高原东西两侧的文明交流孔道,促成了整个亚洲大陆不同国家与民族之间广泛的经济和文化交往,对世界文明的发展产生了深远的影响。第二展室介绍了西域大宛、乌孙、大夏、大月氏、康居、安息国的情况,展出了东西方使节往来文献资料,如细君公主远离故乡悲愁歌咏,汉王朝在西域设立都护府,汉王朝与两域各国的商务往来、文化交流等,以及现在中亚、西亚国家,俄罗斯、蒙古、印度等国出土的中国汉代文物资料。总的来看,张骞出使西域,前后20多年,本意是联合大月氏、乌孙共同对抗匈奴,没有实现军事上预期目的,却无意中打开了中西方交流的大门,丰富了古代中国人的地理知识,扩大了视野和活动范围,开启了古代东方与西方交流的新时代,即从零星的、断续的、小规模的交流转化为政府强力维护的大规模的、持续的、官民结合的东西交流大动脉。从此以后,汉朝和中亚各国相互之间使节和商人频繁往来,团队大的约有数百人,小的也有数十人,形成了一股中西文明交流的洪流。后人称之为“丝绸之路”,张骞是这条道路的创始人和先驱者。他的壮举,在人类发展史上写下了浓墨重彩的华丽篇章。

首先,丝绸之路的开辟形成了中西文化交流的纽带。丝路沿线是世界主要文化的母胎,曾经产生了美索不达米亚文明、埃及文明、花剌子模文明、印度河文明、中国文明等许多古文明。中国的丝绸、瓷器、纸张、印刷术、冶金技术、坎儿井技术、火药等沿着丝绸之路向西传播,同时也从西方汲取了外来文明,如天文学、历法、数学、医学、制糖技术以及音乐舞蹈和香料、珠宝、皮毛等工艺品。

第二,繁荣了中西之间物产的直接交流。张骞出使西域后,中原和西域的许多动植物品种实现了双向流动,中原的桃、梨被引入印度,桂皮、黄连被引入阿拉伯国家;引入到中原地区的有葡萄、石榴、胡豆、胡桃、胡瓜等蔬菜瓜果以及驴和马等动物,比如最为著名的“汗血宝马”。

第三,为各种宗教文化传入中国提供了条件。丝路双向流通的不仅仅是物质文明,同时也是精神文明。随着中西经济文化交流的日益密切,佛教、伊斯兰教、景教、拜火教、摩尼教等各种域外宗教涌入中国。佛教传入中国以后逐渐和儒家、道家的思想结合起来,成为中国本土文化教育的组成部分,对中国哲学思想产生了重要影响。

第四,拓展了中原的战略空间。公元前121年春,汉武帝派骠骑将军霍去病征西,汉朝占领河西走廊后,本想劝乌孙重回故地,遭到拒绝后,汉朝先后设置武威、酒泉、张掖、敦煌四郡。西汉徙民屯田使大片荒野变成良田,防守西陲的人力、物力都可以就地取给,使汉朝版图延伸到西域边缘,同时阻绝了匈奴与羌族的联系。狭窄的河西走廊犹如一把长长的战斧,把青藏高原和蒙古高原的联系劈开,使草原弧形包围圈形成巨大缺口,破解了匈奴借助草原弧形包围圈在长达数千里战线上的东西呼应,导致了整个战略格局的重大变化,保障了中原的安全。同时,它还增加了汉朝和匈奴在西域势力斗争中的战略地位,还对匈奴形成了反向包围,为战略反击创造了前提条件。

第五,繁荣的商贸交流促进了商品和货币的形成。汉代随着丝路的开通,前来中国的使者和商人络绎不绝,有希腊人、印度人、大月氏人、波斯人、阿拉伯人、罗马人,其中不少人滞留在都城长安,甚至出现了专司外国商贸的行政机构大鸿胪和一条专供商人居住的蒿街。他们带来了外域的乐器和舞蹈,长安上空响起了波斯的琵琶声和印度的笛声。杂技中的走钢丝、倒立、扛鼎以及吞刀、吐火等幻术也出现在街头上。鼎盛时期,汉长安城拥有50万人口,可谓世界最大的城市;汉长安城未央宫,是当时罗马都城的3倍;汉朝的经济总量,占世界经济总量的50%.

盛唐时期,中外文化交流达到了高峰,慕名前来交好的国家和地区达300多个。高僧唐三藏通过丝路去印度取经,不仅带回经书600多部,还写了《大唐西域记》,按印度佛塔的式样建造了大雁塔。盛唐长安城是现存西安城墙内面积的9倍,城中人口百万之巨。就建筑面积而言,唐长安城是当时世界名城伊拉克巴格达的6倍,是罗马拜占庭的7倍,是当时世界上最大的城市。长安城商贾云集,空前繁华,常住外国人士5万人以上。大唐的经济总量占世界总量的68%。国之富强,十分罕见。

汉唐时期的西安,变成世界性大都市,西来的“胡货”从这里辐射到全国各地,甚至日本。8世纪日本遣唐使带许多“胡货”回到日本,保存在首都奈良正仓院,故日本人称正仓院是丝绸之路延伸的终点。商品、货币的成熟和流通,造福了沿线各国人民,推动了欧亚大陆的繁荣发展,加速了农耕文明的进程,奠定了人类社会由农业经济向商品经济过渡的重要基础,播下了西方发展资本主义的种子,同时,也造就了中华民族辉煌的汉唐盛世。

(四)高冢流芳

高冢埋忠魂。展室主要介绍张骞墓的前世今生,以及历朝文献史籍、方志对张骞的生平介绍,对张骞墓的保护和瞻仰。

张骞因满腔报国热情,超凡毅力,卓越的外交才干,以及开辟的具有世界影响的丝绸之路获得了中国人民和各国史学家的高度评价:

西汉司马迁《史记·大宛列传》载:“骞为人强力,宽大信人,蛮夷爱之。”

东汉班固《汉书·张骞传》:“然骞凿空,诸侯使往者皆称博望侯,以为质于外国,外国由是信之。”

梁启超《张博望班定远合侯》载“坚忍磊落奇男子,世界史开幕第一人。”

(美)劳费尔《中国伊朗篇》载:“张骞为人重实际,处理经济事务非常有见地。”

作为西汉时期伟大的外交家,丝绸之路开拓者,张骞创造出前无古人、永留史册的显赫功绩,千百年来,文人墨客多有祭祀凭吊,留下大量诗篇。

唐代上官婉儿《游长安公主流杯池二十五首(之一)》:“沁水田园先自多,齐城楼观更无过。倩语张骞莫辛苦,人今从此识天河。”

唐代杜甫《有感五首》:“白骨新交战,云台旧拓边。乘搓断消息,无处觅张骞。”

宋代文同《张骞冢祠》:“中梁山麓汉水滨,路侧有墓高嶙峋。丛祠蓊蔚蔽野雾,榜曰博望侯之神。”

1939年西北联大清理张骞墓,立《增修汉博望侯张公墓道碑记》。

展室介绍了张骞生平大事和张骞的遗物遗迹;介绍了国家领导和知名人士来张骞陵园参观拜谒和指导工作;介绍了张骞陵园保护规划及其建设情况。2006年5月,张骞墓被国务院批准公布为全国重点文物保护单位,还展出了丝绸之路申报世界文化遗产有关资料和图纸。2014年6月22日,第38届世界遗产大会对中国与吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦联合提出的“丝绸之路:长安—天山廊道的路网”文化遗产申请项目表决通过,张骞墓成功入选《世界文化遗产名录》,这是陕西省第二处、汉中市第一处世界文化遗产,填补了汉中在世界文化遗产上的空白。

(五)丝绸之路

丝绸之路亦称“丝路”,19世纪末由德国地理学家李希霍芬提出,泛指以我国西安为起点,穿越新疆的山岭、草原和沙漠通往南亚、西亚乃至黑海、地中海沿岸的古代商路。这条长约7000公里的古代东西方交通要道,从公元前2世纪到公元15世纪止,把占世界陆地总面积三分之一的欧亚大陆联系在一起。展室里,东亚到地中海的电子沙盘上,展示了西域山川河流的分布,古代西域诸国的位置,张骞两次出使西域路线及丝绸之路的走向。东墙壁悬挂一幅张骞出使西域时汉武帝及其大臣送行图。西墙壁悬挂西域乌孙国王欢迎张骞到达的热烈场面。

丝绸之路以张骞凿空西域为标志。一条路,连接长安和西域;一条路,穿越历史和未来。在路上,张骞忠于使命、矢志不渝的爱国精神,勇往直前、宁死不屈的奋斗精神,不畏艰险、坚韧不拔的开拓精神,不计得失、鞠躬尽瘁的奉献精神,坚持原则、高度灵活的务实精神得到了发扬,在人类文明发展史上,闪烁着耀眼的光芒。张骞墓,见证了一个开拓者的伟大历程,见证了丝绸之路这条东西方文明通道的繁荣和昌盛。世界遗产委员会认为,丝绸之路是东西方融合、交流和对话之路,近2000年来为人类的共同繁荣做出了重要的贡献。在这条路上,遗留下大量属于人类的珍贵遗产。

汉中文化之旅/来文基,魏素娟编著.-西安:陕西旅游出版社,2015.5