丝绸之路是汉代汉中人张骞怀着神圣的国家使命,历经九死一生开辟的世界性交流通道,从长安直到天山南北,再西穿无尽的荒凉沙漠,蜿蜒到达地中海边。

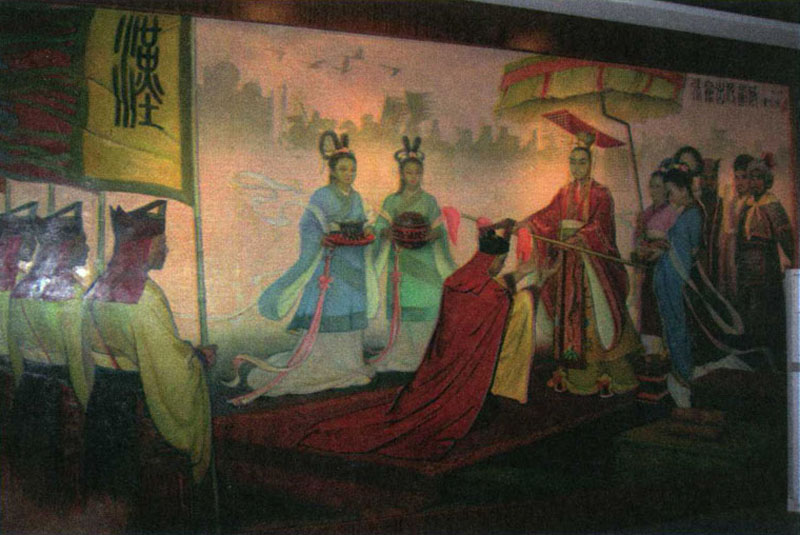

匈奴是个游牧民族,战国时期匈奴利用中原诸侯国相互争雄,无暇顾及北方,乘机扩大势力,秦汉之际匈奴骑兵向东吞并了东湖,后向西击走了住于河西走廊的大月氏,向南兼并了河套以南的楼烦、白羊,并不断侵扰今甘肃、河北、山西、陕西北部一带。汉高祖七年(前200)冬,匈奴冒顿单于率骑兵围攻晋阳(今山西大同),刘邦亲率32万大军反击,被围困七昼夜,陈平用奇计才得以解困。后对匈奴采取和亲馈赠的防御政策也未换来北部边界的平稳与安定。经过60年休养生息,特别是“文景之治”,汉王朝开始跨入全盛时期。当时匈奴切断了汉王朝与西域国家的联系。雄才大略的汉武帝,从匈奴降者口中得知匈奴破大月氏,以其王头为饮器,月氏“怨匈奴,无以共击之”。于是一改对匈奴守势,想联合大月氏夹击匈奴,决定招募有胆有识者出使大月氏。时为汉朝郎官的张骞挺身而出,他性格坚毅、胆识过人,办事敏捷,足智多谋,胸怀大志,看到招贤令后,应募出使。公元前138年和公元前119年,西汉外交使臣张骞等两次出使西域,历经艰难险阻,特别是第一次出使西域,两次被匈奴俘,软禁了10年,并娶妻生子,但这始终没有动摇他为汉朝通使大月氏的意志和决心,“持汉节不失”,逃出匈奴后,继续西行,历经磨难顽强拼搏,开通了通往西域各国的道路。张骞归国,向汉武帝报告了西域形势,促使西汉国策从单纯的“制匈奴”变为“广地万里,重九译、致殊俗,威德遍于四海”和“致四方异物”的强烈政治、经济、文化诉求。汉武帝连年派遣使者到安息(波斯)、身毒(印度)、奄蔡(在咸海与里海之间)、条支(波斯湾西北)、黎轩(即大秦,指当时附属于大秦的埃及亚历山大城)诸国去,打开了中国对外交流的大门,开启了国际商贸、国家外交、文化交流的新纪元。

张骞从长安出发前,古代丝绸之路上多是些民间往来,整个世界东方与西方还相互隔绝。张骞作为国家的正式使节出使西域,其带回的大量信息已载入官方史书,并引发了汉代经营西域、打通和维护丝绸之路的国家行动,标志着丝绸之路正式开通。此后,班超经营西域和甘英出使大秦,进一步延伸和巩固了连接欧、亚、非三洲的丝绸之路。魏晋南北朝时期,由于长期分裂和战乱,丝绸之路的交通受到影响。东晋高僧法显于公元399年,从长安出发陆路前去印度取经,返回时乘商船由海路到达山东,说明海上丝绸之路已经存在。隋唐时期丝绸之路再次空前繁荣,所以出现了长安汉唐国际大都市盛世。从8世纪起,阿拉伯人向东进入中亚,又经过600年战乱,这一时期欧洲与中国、印度之间的陆路交通中断。此后,随着中国经济重心南移和航海技术的发展,陆上丝绸之路逐渐被海上丝路取代。

由张骞出使西域开辟的以长安(今西安)为起点,经甘肃、新疆到中亚、西亚并连接地中海各国的陆上通道,是连接古代东西方政治,经济、文化的主要交通通道,虽然是古代中国人开通的,但丝绸之路名称却是近代西方人命名的。我国《史记》《汉书》和南北朝史籍里最早出现丝绸之路名称是“西域南道”“西域中道”“新北道”“河西道”等。1877年,德国地理学家李希霍芬在《中国——我的旅行成果》一书中首次使用“丝绸之路”的名字,描写从中国到中亚阿姆河与锡尔河以及印度之间的交通。1910年,德国历史学家赫尔曼在《中国与叙利亚之间的古丝绸之路》一书中,将丝绸之路又延伸到西亚和地中海沿岸。中国是世界上最早发明养蚕织丝的国家,丝绸不仅是中国独家生产的奇货,也是利润最大的商品,在西方人的眼里更被看作是东方国度的文化特征,轻柔光亮、色彩绚丽的丝绸传入西方,受到了追捧,形成了以穿丝绸为荣的社会风气。“丝绸之路”的名称,寄托了西方人对华丽、富裕、神秘中国的美好想像,也准确表达了中西文化交流的内涵。

公元前138年,26岁的张骞肩负汉武帝重托踏上了漫漫西行之路的时候,世界上的东方与西方还相互隔绝。就在张骞到达中亚各国1400多年后,意大利旅行家马可·波罗的双脚才踏上中国的土地;西班牙探险家哥伦布开往东方的船队,在张骞出使西域1600多年之后,才从西班牙的巴罗斯港扬帆启程。

汉中文化之旅/来文基,魏素娟编著.-西安:陕西旅游出版社,2015.5