(一)张骞墓

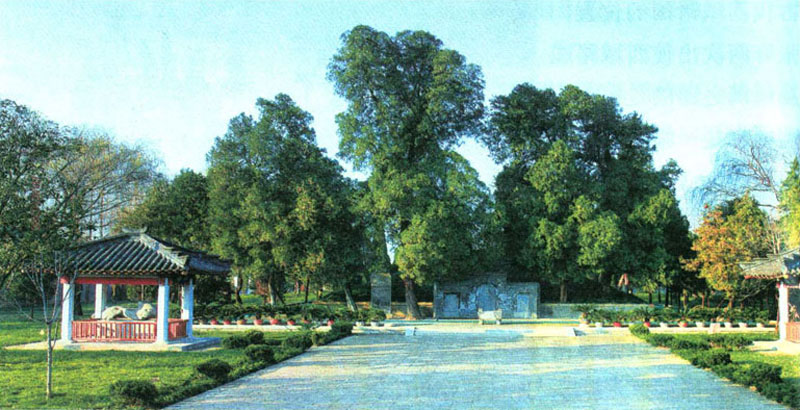

穿过献殿,进入墓区,松柏荫翳蔽日,墓坐北朝南,呈覆斗形,巍然高耸。青草悠悠,古柏森森,青烟缭绕,有几分清寂,又有几分幽深,让人肃然起敬,心灵得到洗礼和慰藉。坟墓占地近900平方米,东西长35.6米,南北宽25米。墓冢南北长19米,东西宽17米,高5米。墓周彻0.9米高的石墙,防水侵蚀。墓前石碑四通。正中一通,高182厘米,宽80厘米,厚16厘米,上刻隶书大字“博望侯张公骞墓”,系清乾隆四十一年(1776)陕西巡抚毕沅书。右侧的碑题大字为“汉博望侯墓碑记”,高113厘米,宽63厘米,系清光绪五年(1879)城固知县胡瀛涛撰立。左侧的碑高113厘米,宽63厘米,上刻“张氏后裔”诸名57人,与右侧的碑同时刻立。《汉博望侯张骞墓祭文碑》置于墓东侧,碑高140厘米,宽67厘米,系张骞国际学术研讨会、城固县人民政府公祭时所立。其祭文为:“公元一千九百九十三年八月吉日,举国学界名人云集,暨国际友人,期会于城固,瞻拜于汉博望侯张公骞之墓前,感青山之灵气,想天汉之雄风,仰俊才之宽大,赞凿空之丰功,怀古抚今,丝绸之路惠泽华夏与亚欧,后昆永志不忘张公骞出使西域之创举;继往开来,吾辈更当弘扬博望之精神,进取开拓,促中外之交流。为华夏之振兴,为人类之进步,鞠躬尽力,以无愧于先贤之灵。尚飨!”

(二)西北联大清理墓道碑记

墓前靠西两棵大柏树之间竖一碑,高270厘米,宽90厘米,厚12厘米,题为“增修汉博望侯张公墓道碑记”。碑文由著名学者吴世昌撰,现代著名语言文字学家黎锦熙书丹。碑阴刻《汉书·张骞传》,由许寿裳书写,且用了新式标点符号。国立西北联合大学常务委员徐诵明、李蒸、胡庶华谨立。此碑被国家文物局评定为三级文物。

1937年7月7日卢沟桥事变,日本侵略军发动全面侵华战争,7月底,北平、天津相继失陷,一批著名大学遭到空前浩劫。至1938年8月的一年内,全国108所高校中有94所遭日军破坏。在国难家亡的民族生死关头,为了留住中国教育的精髓,让中国教育文脉得以延续;为了坚持民族教育,并使无校可归的师生不致失学当亡国奴,受奴化教育,中央研究院院长蔡元培等102人联合声明,揭露了日本侵略军破坏我国教育机关的罪行,提出了“教育为民族复兴之本”的口号,要求政府采取果断措施,将一些高等学校迁往内地办学。9月10日,教育部下令,以北平大学、北平师范大学、北洋工学院和北平研究院等院校为骨干,设立西安临时大学。1938年3月,山西临汾失陷,日军窜抵风陵渡,关中门户潼关告急,同时西安也屡遭日机侵扰轰炸,西安临时大学改称为西北联合大学,并迁往陕南城固,设6院23系,有教授106名,1489名教职员工,与西南联大齐名。著名学者黎锦熙、许寿裳、李达、罗章龙、曹靖华、陆德、张伯声等先后执教此校,培育了大批栋梁之材,有力地支持了抗日战争。城固考院设校本部及文理学院;在古路坝天主教堂设立工学院;在南郑县(现汉台区)黄家坡设立医学院;在勉县武侯祠设立农学院。1939年西北联大改组为西北大学、西北工学院、西北农学院、西北医学院、西北师范学院。为了求学报国,沦陷于日寇铁蹄下成千上万的青年学生和教师,源源不断地涌入到大山深处的西北联大。八年抗战,大学教育没有因为遭受战火的摧残而中断。学生与教授虽过着游离与奔波的生活,但民族精神依然兴旺,士气因敌人的炮火反而变得更加刚毅.留下了中国教育史上悲壮的一页。

西北联大在城固还广泛参加了地方经济文化建设,曾组织力量调查各县经济情况,发掘张骞墓,调查汉中盆地的史前文化与诸葛亮遗迹。西北联大在汉中8年时间,成为中国近代教育史上一项奇迹,毕业大学生9257人成为中国的人才,1945年毕业于国立西北工学院的师昌绪曾任中国工程院副院长,中国高温合金开拓者之一,获得2010年中国国家最高科学奖。1938年7月,联大历史系考古委员会对张骞墓进行了考古发掘。1939年4月,全校师生4000余人,为纪念“民族扫墓节”,提倡民族精神,赴汉博望侯张骞墓举行了国民抗敌公约宣誓。

从联大到城固,历史系考古委员会对陕南各县名胜古迹做了调查,尤其是针对张骞墓是不是真墓的质疑。他们认为,博望侯生平功绩已昭垂史册,中外共仰,应在抗战时期大力表彰,提高民族意识,增强抗日战争胜利信心。因此,委员会决心进一步清理墓道,鉴定墓的真伪。1938年5月21日,100余名师生对墓周进行调查,发现墓封土堆东侧乱草堆中有一洞,洞口露出汉代花纹砖和砖砌拱门,土虚松,墓已被盗,尤应维修。动土前得到县政府和张氏后裔代表协商同意,由联大担任清理修葺之责,政府及张氏后裔协助。当发掘工作进行到墓道东耳室尚未进入墓室时,因张氏后裔阻止,考古发掘工作终止。尽管如此,这次发掘清理出陶片、双耳器、汉砖、瓦片及汉五铢钱,尤其珍贵的是发掘出一块有汉隶书体“博望”的封泥物,封泥(或谓印泥)“博望(造)铭”篆字,与《史记》《汉书》记载的张骞故里十分吻合,所以这座古墓应是张骞之真墓。此后,委员会刊发了发掘报告,次年又在墓前刻立了《增修汉博望侯张公墓道碑记》。1939年,在学校考古室举办了张骞墓出土文物展。丝路申遗初期,国内有专家认为张骞墓文物遗存少,对其真实性和文化价值质疑。当专家考察见到西北联大1938年发掘张骞墓的资料、出土文物,特别是保存在国家博物馆的“博望”封泥实物图片资料,他们的质疑才解除,确保了申遗顺利进行。

抗战胜利后,西北联大除部分迁回平津复校外,其分出的院校皆留在西北,为西北构建文、理、工、农、医、师范等完全的高等教育体系奠定了牢固基础。今天西北不少高等院校,均与西北联大有着源流和传承关系。

(二)石虎亭

墓前甬道两侧仿汉攒尖四角亭内各置汉代石刻一尊,名曰“石虎”。石虎身长1.76米,头部高0.88米,其形状似虎,首昂尾低,雕刻粗犷,古朴大方,造型雄壮,风格抽象,力求神似,是汉代雕刻艺术品,象征看守坟墓的卫士。有学者结合汉代礼制及张骞出使西域的旷世功勋对这两尊石雕进行研究,认为“石虎”名不准确,提出“天禄”“辟邪”等名称,但故乡的人们依然称其为“石虎”或“天马”,已约定俗成了。

这两尊石刻还有神话传说。据说张骞好读书,一个大热天,张骞独自在家乡斗山湑水河边柳荫下读书,时间过长,不觉蒙胧睡着了。梦里忽见从渭水河上游漂流来一只槎(木筏子),他跳上去,任其漂流。忽到一处槎停了,他上岸,是一座宫殿,上写“斗牛宫”三个大字。信步闲游,走进一织锦室,见织女织的状元榜上,首名状元是“城固张骞”。他心里一怔:“我将是状元,但妻子生的丑,怎配做状元夫人呢?”思想上这一闪念,状元榜上张骞名字没有了。张骞问织女:“咋没我的名字?”织女说:“未中状元就嫌妻。”张骞深自忏悔,懊悔地走出宫殿,跳上原槎,漂回原处,醒来还在柳树荫下。

后来张骞在朝里做了官,一天,皇帝设朝议事,忽然从空中掉下两个怪物,在九龙口蹦跳不已,文武两班大臣都认不出来,张骞上前一看说:“这是天宫织女的两个支织机石呀!”怪物被认准,不动了,皇帝便封张骞为“认宝状元”。张骞死后,皇帝令将这两尊石雕成虎形放在墓前,守护张骞。

这一段神话故事,历史上称之为“张骞乘槎泛海”或“张骞误入斗牛宫”,早在唐以前就流传全国。唐代诗人杜甫《有感五首》诗中有“乘槎断消息,何处觅张骞”之句。明太祖朱元璋《咏雪》诗中有“九曲黄河凝底冻,张骞无处雨乘槎”句。戏剧方面,元明杂剧有无名氏撰的《张骞泛浮槎》。清代杂剧,有舒位撰的《埔望访》、李文翰撰的《银汉槎》等。

其实“石虎”来由是可查的。汉代墓前放石刻,一是表示功勋爵位,二是象征警卫仪仗。长久以来,中国一直有“四灵兽”之说,即东青龙、西白虎、南朱雀、北玄武,用白虎来守卫张骞的亡灵自然最为合适。1966年“文化大革命”除“四旧”时,石虎让人砸碎,后文物部门努力搜集回来,经专业人员黏结复原后,现在陈列原处。汉代石刻现存非常少见,国家文物局将其评为一级保护文物。

张骞陵园和纪念馆,殿宇栉比,松、柏、樟、桂树荫翳蔽日,道路旁花草阵阵清香,国内外游人络绎不绝。张骞是“走出中国看世界的第一人”,两次出使西域,一次出使西南夷,以强烈的责任感,高度的爱国热情,坚贞的民族气节,坚韧不拔的顽强意志,开拓进取的献身精神,开创了东亚、中亚、南亚以至通往欧洲的陆路交通,不仅促成了东西方国家的友好往来及经济文化交流,而且为中国境内各民族之间的友谊团结,立下了不朽的功勋。

张骞墓和纪念馆已经成为连接丝绸之路世界文化遗产的重要景区,是丝绸之路上的一颗明珠。

汉中文化之旅/来文基,魏素娟编著.-西安:陕西旅游出版社,2015.5