(一)美丽的吉祥鸟——朱鹮

朱鹮是涉禽,成年的朱鹮体长约77厘米,体重约1800克,洪亮的叫声、迷人的舞姿、漂亮的羽毛,使它赢得了人们喜爱。朱鹮身体背部的羽毛洁白雪亮,头后面还长有几十根形似柳叶状的羽冠,就像仙鹤一样美丽动人。它们多结伴成群翱翔,翅膀后部和尾内侧部泛出朱红色,在阳光下飞翔时,翅膀透着淡红色的光芒,色泽艳丽夺目,姿态优美、潇洒,飘飘然似仙女下凡。黑色的长长的嘴巴,略弯曲,像一把钳子,嘴尖像少女涂了口红的唇,脸颊绯红,脚及趾部亦为朱红色。远远望去,就像仙鹤一样美丽动人,为历代诗人所咏,早有“因风弄玉水,映日上金堤”等优美诗句的流传。古代的贵族及僧侣常用朱鹮的红色羽毛作为装饰品和祭祀物,它被视为吉祥的象征,朱鹮栖息地亦被称为风水宝地。

朱鹮是古老的鸟类之一,它比人类历史要久远得多。据考古发现,以及油页岩中的鹮类化石表明,它在距今约6000万年的始新世时期已出现,现在成为濒危珍稀鸟,因此,朱鹮是难得的“活化石”。1960年,第12届世界鸟类学会议将其列为“国际重点保护鸟”。

(二)“秦岭一号”朱鹮群体——濒危的七只朱鹮

朱鹮曾经是分布非常广泛的鸟种,历史上西伯利亚、日本、朝鲜半岛、中国台湾和中国大陆东部的很多省份都有朱鹮分布的记录。唐代诗人张籍曾有诗云:“翩翩兮朱鹮,来泛春塘栖绿树。羽毛如剪色如染,远飞欲下双翅饮。”这首诗是张籍游历秦岭时,看见朱鹮身姿华彩后有感而写的咏物诗。古《洋州志》也有“朱鹮戏萍藻,徘徊流涧曲”的记载。人类发展进入20世纪后,随着人口的膨胀、森林的破坏、战争和人类狩猎,已经在这个地球上生活了6000万年的朱鹮,栖息地越来越小,种群也越来越少。

1963年,朱鹮首先在俄罗斯踪迹全无,当时沉浸在苏联西伯利亚开发成功中的人们却没有注意到这个问题。

1975年,朝鲜半岛最后一只朱鹮在人类视野中消灭了。朝鲜诗人泪流满面地唱道:“依稀可见,仿佛看见,但又看不见的鸟。”

1952年,在日本进行的全国鸟类调查中,仅佐渡岛和能登半岛发现了32只朱鹮。日本政府立即将朱鹮上升为“特别天然纪念物”,强化保护。然而到了1979年,日本全境只剩下8只朱鹮。1981年,为了使朱鹮摆脱濒临灭绝的境地,日本政府决定把最后6只野生朱鹮全部捕获,进行人工饲养,同时也向世界宣告,日本野生朱鹮从此绝迹。日本诗人同样哀叹道:“烧炭的烟随风飘落在山岭上,朱鹮的栖身之处将不复存在。只见山前的溪谷和原野里,朱鹮的身影将渐渐消失。”

日本人把朱鹮视为圣鸟,他们对在自己国土上消失的朱鹮表现出了无限的哀伤。越过海洋,日本人把寻找朱鹮的一线希望寄托在中国大陆上,他们深知,唯有这片广袤的土地,是朱鹮继续生存下来的希望所在。

20世纪30年代,我国还有14个省份可以见到朱鹮。50年代,在陕西、甘肃一些地方的稻田和河坝还能见到觅食的朱鹮和它们在大树上搭建的鸟窝。60年代,我国的鸟类学家只有到陕西秦岭才能采集到标本。从此之后,中国也没有朱鹮的消息。

朱鹮在地球上生存了6000万年,却在20世纪短短几十年内由一个庞大繁盛的种群骤然缩减到灭绝的边缘。朱鹮相继在主要国家消失,引起了许多国家的震惊。

中国还有朱鹮吗?国家问林业部,林业部问鸟类专家,答复是:1964年后,无任何野外朱鹮的消息。

无消息并不是绝迹。国务院指示:找!

1978年9月,中国科学院动物研究所受命组成专家考察组,寻觅中国境内的朱鹮,鸟类专家刘荫增承担了这个任务。要在这么大的中国寻找已经失踪了20多年的罕见鸟类,不正是大海捞针吗!

刘荫增3年走了5万公里,北起兴凯湖,南至海南岛,西至甘肃,东部到沿海各省,涉及12个省的朱鹮历史分布区。考察的目的很清楚,就是要给政府和鸟类专家一个明确答复:有,还是没有。

1981年,刘荫增第三次来到陕西秦岭南麓洋县。根据朱鹮在山脚带活动的生态规律,考察小组在县城周围、汉江平坝、丘陵地区细细寻觅,每到一个村,考察组就借放电影的机会把朱鹮的幻灯片放给村民看,发动群众协助寻找,请他们提供线索,并承诺,谁提供有价值的线索,就奖励谁100元钱。重赏之下,前来向刘荫增提供线索的农民不绝,但每次乘兴赶往现场观看,都败兴而归。一个多月过去了,寻找仍无任何结果。就在大家收拾行李,准备向甘肃徽县转移的时候,纸坊乡一个农民来考察组营地报告:他在金家河山上砍柴时,见到过在电影幻灯中看到的鸟。报告人看完照片后非常确认。1981年5月23日傍晚,刘荫增和考察组来到了金家河,当天空中传来朱鹮的叫声时,刘荫增流下了热泪,苦苦寻找了三年的朱鹮终于被他找到了。

望着天上一闪而过的朱鹮,刘荫增断定附近还会有朱鹮。5月30日,考察小组来到了与金家河地貌相似距县城60公里的姚家沟,这是一条西北偏东方向的山沟,长约5公里,一条小溪从山谷深处流出,森林覆盖率达到了80%,小山村只有7户人家,有一万多平方米水田。由于地处偏僻,生产比较落后,很少使用化肥,耕作制度也没多大改变,还保留部分冬水田,正好为朱鹮提供了一个幽静的环境和捕捉田螺、小鱼的水域。这个犹如世外桃源的秦岭深处,给考察小组带来了更大的欢乐。更重要的是姚家沟山地北坡有15棵老青冈树,是朱鹮营集的地方。这些树之所以能保存下来,是因为这里有个老坟地,从碑上记载来看,死者葬于1834年,为了保存“风水”就给朱鹮生存留下了一席之地。在这里,他们又发现了一对成鸟和刚刚孵出的3只幼鸟。这说明,濒于灭绝的朱鹮还具有正常的自然繁殖能力。随后,他们在离鸟巢30多米的地方用树枝搭了一个掩蔽所,躲在里面进行详细的观察,这也是最早的朱鹮观察保护站。1983年,他们观察到亲鸟外出活动,相距10分钟给幼鸟喂食一次。两只亲鸟轮流活动,一只在巢边看守,另一只出去觅食,外出的鸟不回来,守巢的鸟就不离巢。中午两只都不出去,一只亲鸟给幼鸟梳理羽毛,另一只亲鸟修理窝巢。朱鹮的巢比较简陋,而且一边孵化育雏,一边扩大加固。朱鹮还有个习性,幼鸟一旦离巢,无论幼鸟还是亲鸟都很少回巢。3只幼鸟,4只亲鸟,两个家庭,这最后的7只朱鹮是朱鹮家族复兴的唯一希望。刘荫增把这7只朱鹮定名为“秦岭一号”朱鹮群体。

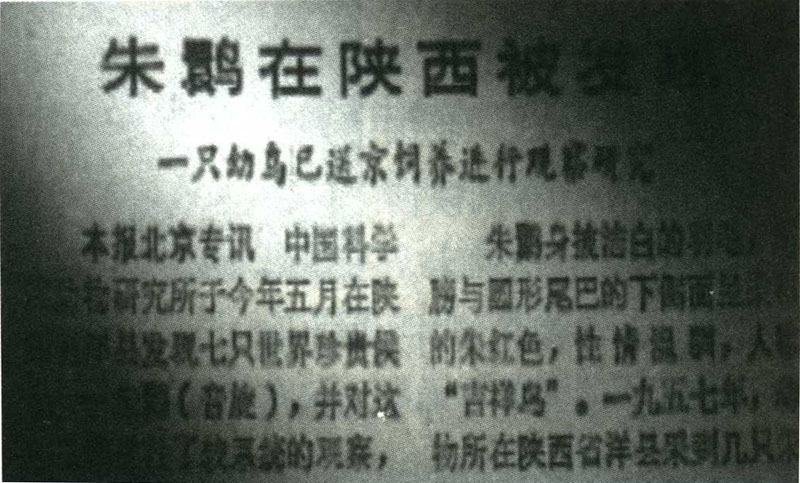

“中国陕西洋县野外发现7只朱鹮!”各大报社、通讯社、中央人民广播电台,发布了这个触动世界生物科学界神经末梢的特大新闻。“朱鹮在中国!”美国、英国、日本和德国等国政府及著名鸟类专家们纷纷发来贺电、贺信,祝贺朱鹮在中国重新被发现,并希望得到科学拯救。

汉中文化之旅/来文基,魏素娟编著.-西安:陕西旅游出版社,2015.5