略阳灵崖寺,又名“灵崖院”“白鹿洞”“药水崖”,位于县城南3.5公里嘉陵江峡谷东岸的玉文山腰,依托山崖两个凌空天然洞穴而建,是远近闻名的悬空寺。近视,气势非凡;远视,没入半山丛林中。寺建于唐开元年间(713—741),寺内清幽雅静,景色旖旎,千年来为古道商旅祈神祷福之处,香火十分旺盛,有“故道明珠”的美誉;又因寺内藏历代摩崖碑刻130通,号称“陕南小碑林”,现为国家第六批重点文物保护单位。

(一)灵崖寺建筑群

唐张愈《游灵崖寺》诗:“玉文山后灵崖寺,四百年来造佛场。满地白云关不住,石泉流出百花香。”在葱郁的玉文山腰,灵崖寺依山势布建,寺庙藏而不露。从嘉陵江边道口进寺院,“曲径通幽处,禅房花木深”。大山门,高台座两层,下层拱形洞门,上层房屋歇山顶,四面回廊红柱,黄琉璃瓦屋面,金光灿烂,和山坡上绿树相映。二山门,台阶中间有二龙戏珠石雕图案,殿内塑有八大金刚神像,门内立着一尊生铁铸成的独角兽,高120厘米,长150厘米,重250公斤,神态怪异,铜铃般的眼睛,眺望着嘉陵江,警惕着奔流江水涨落,以施自己的本领——镇水,人们就叫它“镇水独角兽”。这一段上山路上,“蝉噪林愈静,鸟鸣山更幽”,曲折、清静、幽暗,可听燕子呢喃,莺语婉转,蟋蟀吟唱,百鸟欢歌,恍若仙境。

寺院建在两个天然崖洞。这两个如虎口怒张的洞穴,依次排列,飞扑出山,傍山依江,大有气吞山河之势。

前洞名曰“金龟洞”,洞口高25米,宽50米,进深60米,洞口拔地而起的望江楼阁五间三层,庑殿式屋顶飞檐翘角,雕梁画栋,绚丽多彩;楹联、匾额,妙语点睛,启人心智。登楼倚栏外眺,嘉陵江巨壑深渊,可观江水奔流,夕阳西下,月出山显。对岸山上瀑布如空中白练,袅袅云烟绕青山。山脚下,宝成铁路沿江穿洞,时有长龙携风裹雷,很是壮观。

洞内高台上,大雄宝殿屋顶盖黄琉璃瓦,檐部有装饰,飞霞流彩;内坐毗卢遮那佛,金光闪闪,慈眉善目,居高临下,普度众生。它是陕南最大铜佛,高6.8米,重约2.5吨,旁边有白衣菩萨接引二佛。大佛前原有三株棕榈树,摩空直上,高20多米,稀世少见,传为唐代建庙所植,故名“唐棕”,人称“佛前三炷香”。1962年大风卷入洞内,不幸折断一株,后又有一株年久干枯,1994年新移植进来两株。棕榈树前方有圆形池,水清碧透,内有各色金鱼嬉戏。大雄宝殿后,洞深不可测,有一眼泉水淙淙流淌。沿着斜坡前行二三十米,有一石翘首,形似金龟,受洞外阳光折射,闪闪发光,名曰“金龟”,前洞又称“金龟洞”。大雄宝殿前方,左右各有厢房五间,设为展室,荟萃唐宋以来文人墨客、高官贤达留下的诗文碑刻,为研究栈道文化和南宋抗金历史提供了极其宝贵的佐证。

出金龟洞南门,是一个小园林,彩绘六角亭立于园中心,亭边一块粗糙俏石,无任何修饰,形似仙人伫立,人称“飞来石”。相传唐玄宗沙苑逐猎,射中了一只蓝天翔舞的仙鹤,仙鹤带箭拖着哀鸣落在灵崖寺内,刚一落地便飞起一道银光,仙鹤变成了这块石,金箭扔插在石缝里。安史之乱,唐玄宗从故道南逃,到了灵崖寺,认出了金箭,寺中老僧告诉他,仙鹤是当地修行成仙的徐佑卿,唐玄宗很惋惜,悔不该射死仙鹤。

在“飞来石”旁,有一铁铊,形状怪异,不圆不方,共分五层,由下而上,层层收敛,呈盘旋尖顶状,高32厘米,底圆104厘米。传说寺院无钟无鼓,虔诚的居士们捐资招来工匠铸钟,但事不如意,造的钟总是敲不响,无可奈何,将铸物留此,成铁铊,取名就叫“无奈何”。铸的钟为什么敲不响呢?原来是后洞里的睡佛怕打扰他睡眠,每每阻挠。

去后洞,要经过悬架在崖壁上一段狭窄的桥,长十多米,桥下深渊,人们称它“奈何桥”。奈何桥崖壁缝中渗出一股清澈泉水,晶莹清凉,传说饮此泉水,上清头目,中顺肠胃,具有清心明目、解热除烦之功能,名声远播。宋朝刘拱题诗点名为“药水”,不仅有游人饮,也有外地人专程来取水回家治病用,故名,石崖叫“药水崖”。

奈何桥下部生长着名贵树木楠木,雄伟苍劲,郁郁葱葱,鸟语喃喃,幽泉呜咽,游人赏心悦目,叹为观止!

后洞称“罗汉洞”,比前洞小、浅。洞口塑有十八罗汉,形态各异,惟妙惟肖。洞内另一侧,塑有一尊体态丰满而慈祥的睡佛,约十米长,身披袈裟,紧闭慧眼,袒胸露腹,赤脚侧卧酣睡。传说人生病,用手抚摸睡佛对应部位就会好。佛像后有一石柱顶天立地,名叫“玉柱”,它仿佛支撑着整个石洞。传说摸摸石柱,可成栋梁之材,因此它被摸得铮亮发光。

后洞还有一个名字叫“白鹿洞”。相传,唐天宝年间,被誉为“画圣”的吴道子,奉唐玄宗之诏,为大同殿画嘉陵山水三百里。他乘舟行至陆光坪,忽见崖上风景如画,麋鹿成群,追逐欢跃。吴道子被这大自然美景所迷,停泊登岸,尽情地看着姿态各异的鹿群,不觉日近黄昏。这时一位老翁得知画圣在此,便上前搭话,引进庵中,用陈年老酒款待。酒过数巡,画圣为感盛情,欲留丹青酬谢,便研墨展纸,笔落之处,一只白色小鹿跃然纸上。老翁欣喜万分,只疑为何不给小鹿点上眼睛。老翁又劝畅饮,须臾,画圣已有八分醉色,要告辞登舟而行。老翁便说:“画圣为何不给小鹿画上眼睛?”吴道子听后哈哈一笑,提笔落墨。霎时,银光闪闪,小白鹿清啼一声,跃出纸外,奔出茅庵,老翁直追猛赶,约三四里路,方才赶上,却忽见前面一天然洞穴,晚霞夕照,洞天旖旎,异木葳蕤,奇花吐艳,便和小白鹿结伴而游。正在兴味盎然之时,小白鹿见后洞有一石柱,便一跃而进。这就是灵崖寺又称“白鹿洞”的来历。

灵崖寺的景物如此之盛,一向为游览胜地,历代都有文人咏颂:

唐欧阳詹《灵岩述旧》诗:“不到灵岩又二年,重来风景尚依然。层峦迥出晴霄外,倦鸟归飞夕照边。坐爱云林泉石好,行寻暖谷野桥连。同游不觉天将晚,暂借僧房一榻眠。”

宋鲜于侁《游灵岩》诗:“灵岩骇神化,环阴数亩阔。何人营佛寺,栋宇殆天设。”

宋刘拱《游灵岩》诗:“药水标题不计年,奇花深洞旧通仙。山回巨阴常遮日,境绝纤埃别是天。碧照东西江浩渺,绿迷高下竹婵娟。凭栏周览悠然静,金象香残一柱烟。”

明白桂《游灵岩》诗:“一佛卧空天,三棕佛殿前。陵江浮北斗,药水引长年。曲径花容笑,丛林鸟语喧。蓬莱何处是,身世倚云天。”

清范昉《再游灵岩》诗:“灵岩多幽胜,一上一回新。危石欹斜径,枯枝阨要津。渔歌起地辅,樵唱出云岭。日落空山静,香风清道心。”

(二)灵崖寺小碑林

略阳县地处要冲,千年来,灵崖寺吸引了大批文人墨客接踵而至,杜甫、元稹、韦应物、温庭筠、欧阳詹、苏轼、张俞、文同、吴玠、陆游、王士祯、于右任、李可梁等,或题咏,或刻石,灵崖寺内外,石碑、摩崖,栉比相连,有“小碑林”之称。

1、灵崖碑刻

《略阳县志》记有唐人苏钦游略阳灵崖寺诗句:“此景此游俱胜绝,诗壁仍仰万人英。”诗中有“诗壁”二字,可见唐代灵崖寺的摩崖石刻群已形成。明代孙恩识有“霞壁悬诗刻”句,清代高理有“壁上题诗怪石窄”,许良有“古碣纵横峭壁连”等诗句。仰望今天灵崖寺洞壁山崖上,依稀可见许多摩崖刻字,已被岁月的风雨阳光洗汰,只留下道道凹凸的痕印。现在灵崖寺,珍藏碑刻130余方,仅宋代以前就有25方,承载着略阳这方人杰地灵之地的历史记忆,也是研究书法演变的天然帖库。下面介绍几方石刻。

唐《开成题记》摩崖,在前洞崖顶,高50厘米,宽40厘米。右行楷书7行:“兴州刺史韦行规,河中府参军悲思猷,处士刘防,进士孟元植,大唐开成二年丁巳岁十一月十九日同游此”42字,距今1177年,字迹清晰。该摩崖佐证灵崖寺最迟在唐开成(836—840)年间已经建成。

北宋《哲宗皇帝御书》碑,高130厘米,宽85厘米。碑额隶书双行“哲宗皇帝御书”;正中篆书双行“忠清粹德之碑”,两行篆书中间有一行小字:“元祐戊辰崇庆殿书”;上有“御书之印”一方。上款:“哲宗宪元继德世道杨功钦文武齐圣昭孝皇帝御书赠太师温国公司马光神道碑额”;下款:“绍定三年三月朔朝奉朗新除行大理寺丞权知沔州军州事管内安抚四川置制司马参议官田克仁刻石本州公宇。”宋哲宗皇帝御书“忠清粹德之碑”本是哲宗皇帝元祐元年(1086)赠给司马光墓碑的碑额。时过130年后,距司马光墓地(今山西夏县)千里之遥,沔州知州田克仁又仿刻石碑立于灵崖寺,其因待考。

南宋《仪制令》碑,高60厘米,宽44厘米。正中刻“仪制令”三个大字,下并列刻小字四行“贱避贵,少避长,轻避重,去避来”。落款“淳熙辛丑邑令王立石”,它是我国迄今见到的最早的交通规则刻石,是研究古代道德规范和礼貌行为的实物资料。

南宋《重刻郙阁颂》摩崖,高171厘米,宽126厘米。南宋理宗绍定三年(1230)五月十五日,沔州知州田克仁重刻。田克仁喜爱书法,幼临摹《郙阁颂》,得知《郙阁颂》风雨侵蚀剥落日甚,恐久绝迹,就依原形制大小重刻于灵崖寺,并在重刻右上侧刻了一方高66厘米,宽72厘米的序言。过了300年,至明万历时,田刻《郙阁颂》右上角剥落六七十字,时任略阳知县申如埙又补刻,在摩崖尾端加刻“知县申如埙重刻”7字。

无名氏《唐杜甫泊嘉陵游灵崖题》碑,54字,是书法艺术很高的作品。钟明善教授评价:“清醒秀丽,有晋人洒脱自然的神韵,倘置之唐代优秀楷书之间,亦毫不逊色。观赏之际,令人心静神怡,有不见人间烟火之感。与嘉陵江秀色相协调,似有山水清秀注入其中。”

《灵岩叙别记》镌刻于奈何桥边石崖上,记述南宋嘉定十一年(1218)六月十五日,沔州太守李耆寿在灵崖寺设宴欢送四川宣抚使董居宜和杨九鼎,是研究南宋抗金活动的宝贵资料。

2、《郙阁颂》摩崖石刻

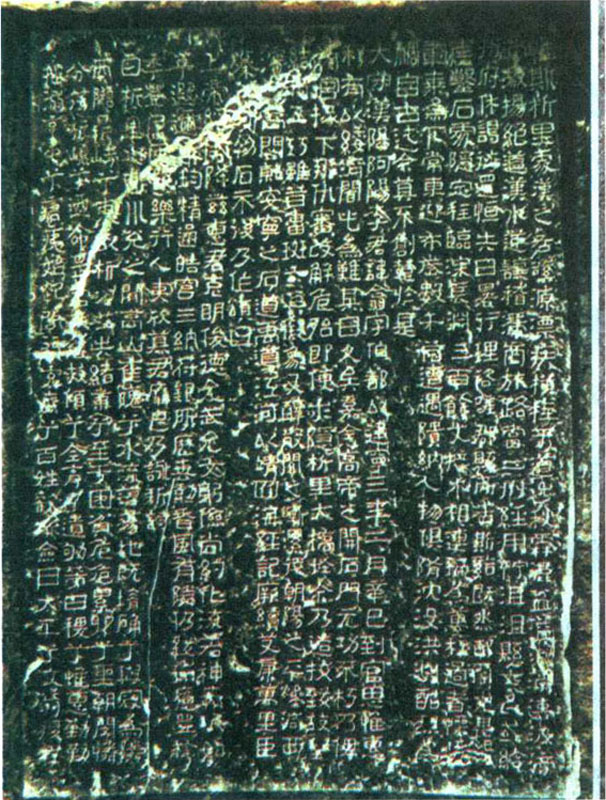

《郙阁颂》是东汉灵帝建宁五年(172)刻的一方摩崖石刻,全称《武都太守李翕析里桥郙阁颂》,是为纪念李翕重修郙阁大桥竣工,部属为其刊石颂功。仇靖撰,仇绋书刻。原摩崖石刻在略阳县徐家坪镇白崖村嘉陵江西岸崖上。1979年12月,因修公路,当地文化部门将《郙阁颂》摩崖石刻凿下迁至灵崖寺,粘接复原,嵌在前洞右侧石崖边,加强保护。此摩崖高170厘米,宽125厘米,全文隶书,19行,共472字,现存242字。碑中记载了大道之行,一种为公的精神,太守李翕将“过者僳僳,……人物俱下,沉没洪渊,酷烈为祸,自古迄今,莫不创楚”的析里大桥,“于今乃造,校致攻坚。结构工巧,虽昔鲁班,莫亦凝象”,结果“居民安乐行人夷欣”。《郙阁颂》摩崖书法自成一家,独具风格,为标准的汉隶八分,结构严整,章法茂密,俊逸古朴,风格沉郁,体态赫奕,具有“字里生金,行间玉润”的阴阳调和之感,确为我国书法艺术精品。自欧阳修金石开山之作《集古录》收载《郙阁颂》,其后,金石学界和书法界一直研究著录不断。据不完全统计,著录《郙阁颂》的金石、书法著作不下30余种,已为国内书家所普遍熟知、收藏,作为中国汉代隶书珍品,晚清时已东渡日本,传至海外。从此在日本奠定了崇高的书法地位,至今,日本书界还来参观。

汉隶《郙阁颂》与《石门颂》《西狭颂》并称“汉三颂”。《郙阁颂》在存世的汉隶之中极富个性,世称《石门颂》以放纵、飘逸称奇,《西狭颂》呈方正、洒脱之美,而《郙阁颂》则有古朴厚重、雄强茂密美誉。其书风古朴,体方笔拙,气派宏从,不乏篆意。它的拙、朴、厚、雄,给人以回肠荡气之感,仿佛是一种不自觉的美中美,是汉隶内在本质美的真实直观表现。在优美多姿的汉隶中,确为我国艺术精品,是研究祖国文字、书法的重要实物资料。

《郙阁颂》与《石门颂》一样,都是汉代文学作品的佳作。

汉中文化之旅/来文基,魏素娟编著.-西安:陕西旅游出版社,2015.5