东晋时代,偏安于长江以南的东晋王朝由于内乱不断,只好安于南方的富足,不再大规模图谋北方;北方则被匈奴、羯、鲜卑、氐、羌五个少数民族所控制,分裂成16个国家与21个割据政权,中国历史进入了五胡十六国时代。其中于周代迁徙于甘肃天水古略阳的清水氐,南迁至南北秦岭间的仇池山,于298年建立氐族政权仇池国。443年仇池国为北魏所灭,氐人沿西汉水继续向东南迁徙,先后延展为武都国和武兴国。

由于这一时期我国处于南北两朝对立之势,处在东西秦岭之间和南北朝之间的武兴国,就是抵御西部少数民族侵扰的挡箭牌,自然而然就成为了南北两朝拉拢争夺的对象。南朝得,可以以秦岭为高地,居高临下向北朝发难;北朝得,可以冲破秦岭险阻,直取南朝。因而,武兴国骑墙于南北两朝之间,上演了历时81年的另一场“三国演义”。

《南史》与《华阳国志》载:“武兴国,本仇池。着乌阜突奇帽,长身小袖袍,皮裤,地植九谷,婚姻备六礼。知书疏,种桑麻,山出铜铁。”

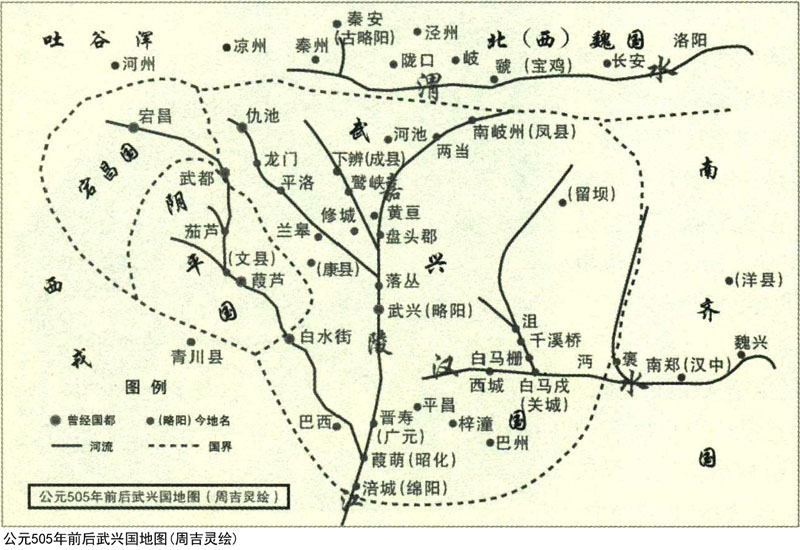

那么,武兴国究竟在哪里呢?

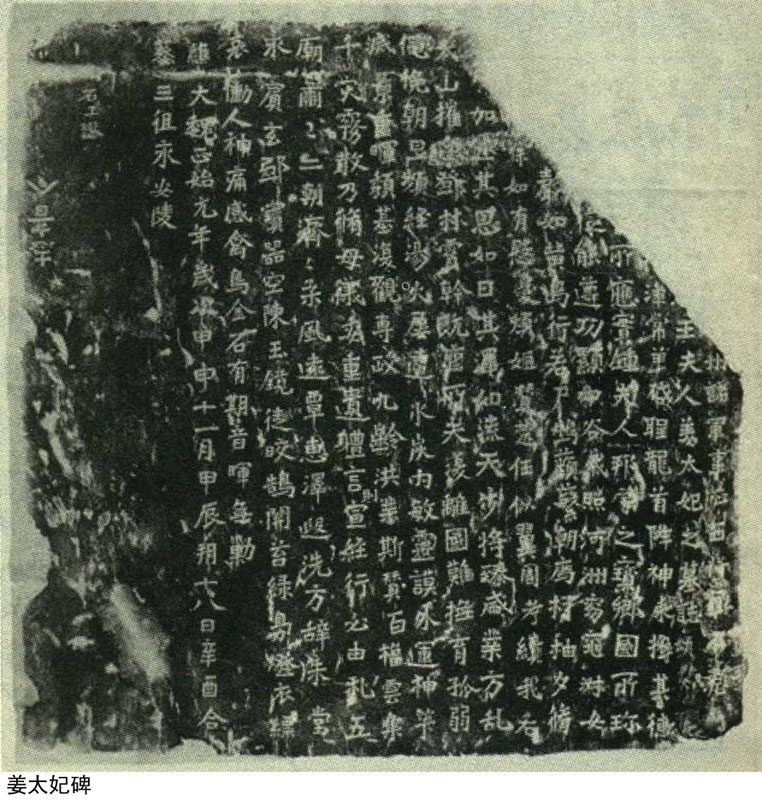

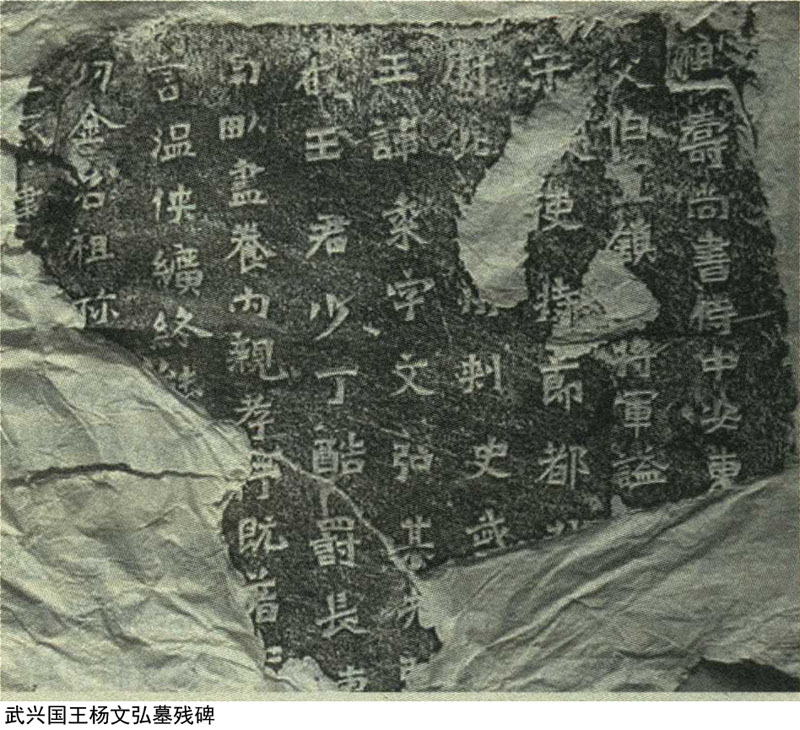

当我走进秦岭深山陕甘川交界地带我的故乡陕西省略阳县时,从那里独特的习俗民风和深厚历史之中,才发现这一淳风扑面、血雨腥风的国度。尤其是2010年在陕西略阳县横现河镇赵家院发现了武兴国王杨文弘及其姜太妃合葬墓,更进一步证实了这一历史事实。

武兴国是298年甘肃省天水市略阳清水氐杨腾所创,东汉徙居南北秦岭之间,在甘肃省西和县仇池山始创仇池国后,至312年杨茂搜据武兴废沮县(今陕西略阳县),其子杨难敌被封为武兴(今陕西略阳县)氐王,首开了武兴国萌芽。317年杨难敌继位仇池国主,其势力扩充到嘉陵江上游,辖武兴。443年仇池国在北魏与宋齐南北两朝的夹攻下延展为武都国。

473年武都王杨生嗣卒,其弟武兴氐王杨文度自立武兴王。武兴国由此正式开始。其疆域北达秦岭主峰,南到剑门,西至宕昌国,东至汉中的秦岭核心地带。477年十月,武都国主杨文度遣其弟杨文弘攻破仇池,遭魏将皮欢喜、宕昌国等反攻,文弘弃城退回武兴。南朝宋则加封杨文度为武都太守,督北秦雍州诸军事,镇武兴。十二月,魏军攻破葭芦,杀杨文度,将其首级送到首都平城示众,武都国亡。次年六月,杨文度之弟氐人杨文弘为白水太守,是为文王,驻军武兴,称王建立武兴藩王国。

这一时期,武兴国向南宋称臣,北魏采取了分化瓦解武兴国的政策,令依靠北魏的武都国主杨难当族弟杨广香协助袭杀武兴王杨文度,被封为阴平国(今甘肃文县)主,使武兴国分裂出阴平国,与之同时存在。

杨文弘称藩武兴国后,479年晋寿(今四川昭化县境)民李乌奴与白水氐(今甘肃白龙江)杨成等起义,攻陷梁州(今汉中)白马戍(今勉县老城阳平关),之后数次兵伐汉、川,均失利。梁州刺使范柏年劝降李乌奴,击败杨成,杨亦降梁。此时,接替范柏年的梁州刺使王玄邀派人诈降利诱李乌奴,乌奴轻兵袭梁州城,遭伏兵袭击。李乌奴突破重围,逃至武兴。

480年,由于南齐王图南与梁南秦二州刺使崔慧景腹背夹击李乌奴,李乌奴败投武兴国,武兴国实力大增。八月,武兴王杨文弘将前来征讨李乌奴的南齐军队击败,这使一直骑墙于南北两朝的武兴国陷入南北无靠的困境,齐魏都不信任武兴国,武兴国进入了孤立无援分化瓦解的阶段。同年,南齐封杨难当孙子、杨文度长子杨后起为武兴王,再次瓦解武兴国,让杨后起进攻武兴王杨文弘,自相残杀。杨文弘遣使向南齐求和,迁居白水(四川北白龙江流域),482年九月六日杨文弘卒,其子杨集始自立为武兴王,是为安王。后被北魏仇池镇将杨灵珍攻破白水,杨集始逃入南齐。482年氐帅杨灵珍又被李乌奴所败,奔齐,占据武兴。同年九月杨难当之孙杨后起正式为武兴王,是为顺王。486年杨集始又在齐世祖帮助下收回了武兴,杨后起卒后,复立武兴国。数年后,492年(永明十年)九月杨集始又出兵伐齐,攻白马戍,为齐梁州刺史阴智伯遣军主卢奴、阴仲昌击败,俘斩数千人,走还武兴,请求北魏保护。497年,北魏攻齐,收回武兴,继续派杨集始镇守,仍称武兴国。

杨集始去世后,其子杨绍先称王,是为关王。因其年幼,由叔父杨集起、杨集义掌权,并怂恿群氐,外求援于南梁,502年梁拥立杨绍先为武兴国皇帝。506年北魏派邢峦、傅竖眼夺取武兴,俘杨绍先至京师洛阳,废武兴国,设武兴镇,以军代政,不久改移东益州。534年北魏天下大乱,分裂成东魏和西魏,杨绍先依附西魏太师宇文泰,遣回武兴复立武兴国。杨绍先复国后与居住在白马戍的另一支白马氏尹天宝发生冲突,自相残杀,两败俱伤,后被西魏拓跋氏汉化。从此,武兴国一蹶不振。535年杨绍先去世后,其子杨智慧继王位,是为慧王。535年底梁克汉中,杨智慧遣使上表,求率四千户归梁,梁改武兴为东益州,封杨智慧为东益州刺史。此为武兴国第一次灭亡,也是武兴国发展阶段。

同年(535年),西魏也立杨绍先另一子杨辟邪为东益州刺史,这就造成了弟兄二人同为两个国家的东益州刺史,南北两朝再次分化瓦解武兴氐族。545年西魏一举攻占武兴,在武兴置东益州。546年杨辟邪叛西魏投梁,被梁封为武兴藩王国,都武兴,是为理王,武兴国起死回生。551年杨辟邪再犯西魏,552年西魏派大将叱罗协、达奚武进兵汉中,攻克武兴,生擒杨辟邪,剑阁以北皆平。553年杀死杨辟邪,改东益州为兴州,改武兴郡为顺政郡,郡辖汉曲县、落丛县、长举县,此为武兴国第二次灭亡。被史学界称为武兴国“五代五主”或“五代五王”,历时81年。

嘉靖《略阳县志》(1552年编)载:“略阳春秋为氐羌所居;秦为蜀郡,汉分白马氐为武都之境;西晋为清水(古略阳属县)氐人杨茂搜分王武兴郡,地属沔;南北朝为魏略阳郡;西魏改略阳为兴州顺政郡,镇武兴。”

此后,略阳氐民被迫流散到陕甘川交界的三角地带,起义据国不断。580年,阴平氐帅杨永安发动利、兴、武、文、沙、陇六州氐族反叛北周;599年兴州氐人段吒与下辩(甘肃成县)、柏树(甘肃康县)二县民反,攻破兰皋戌(今甘肃康县大兰峪)。姜多又率厨中(陕西略阳)氐民攻陷落丛郡,后均被赵昶击败。直到南北朝纷争结束时的578年,武兴氐民才被北周明帝时宇文泰后人讨灭。

至此,不屈不挠、父创子立的武兴国彻底灭亡,前后建国达81年之久。从此,氐人便杂居在陇南、川西北宕昌国、陕西西南的羌、白马、汉民之间而逐步被同化。

郝懿行《山海经注笺琉》解释道:“互人氐人国也,为炎帝后裔,炎帝为羌姓,氐和羌均出自于炎帝。”《义赏》云:“氐、羌之民,其虏也,不忧其累,而忧其死,不焚也”。《竹书纪年》云:“武丁三十四年,氐、羌来宾”等等。这说明氐羌同俗、同种。

翦伯赞《先秦史》载:“羌人乃先帝神农氏之裔,周之祖后稷出自姜嫄,从羊从女,又名西羌、周姜。”《史记》《汉书·西羌传》曰:“武王克商,羌、髳等率师会牧野。西羌之本,羌姓之别也。”这说明早在商周时期,氐羌就活动在秦岭西南地区。

由于氐羌皆源炎帝,氐从羊,通汉语,《后汉书·马援传》:“因氐羌混杂,往往可氐可羌,白马氐又作白马羌,仇池白马氐乃武都白马羌。”

《魏略》有不同者:“氐通中国语,有王,分窜山谷,排其人种,皆编发,居武都、略阳(秦安陇城)一带,亦农亦耕。而羌有语无文,被发复面,国无法令,无徭赋,杀人者偿死,不立君臣,唯战伐时聚,战死为吉,病死不祥,居河湟一带,以牧羊为主。”这说明氐较羌汉化,与汉人杂居,也与羌人相处。而羌人多居西,与汉人居之甚远。有羌必有氐,氐羌相邻,氐为羌汉之间的过渡民族。

《隋志》载:“武都顺政(今略阳),朴质无文,连杂氐羌,人尤劲悍,性多质直。”从上述这些记载不难看出,武兴国为子承父业世袭制的氐族少数民族国家。由于“朴质无文”而鲜有历史记载,虽建国达81年之久,但缺乏文字历史而没有被史学界记入“五胡十六国”,可他们遗传下来的质朴豪爽、坚韧不拔的优秀民族品质,却代代相传。

武兴国时,以军代镇,不设郡长、没有官吏,百姓无赋税,居户不纳粮,人称土主,百姓世世代代怀念。

《元和郡县图志》载:“顺政(略阳)县杨君神祠在县西南二里嘉陵水南。山上即杨难当神也,土人祠之。”这在北周灭武兴国、阴平国200多年后的806年~820年的唐代,兴州(略阳)尚有武兴国王杨难当祠,说明略阳唐宋时仍生活着一些土人(氐羌族),更没有忘怀武兴国。

嘉靖时《略阳县志》又载:“武都王庙在河西灵峻山下,氐(王)姓杨名盛,古略阳氐人,宋封王爵,历代因之,邑民俗称土主,庙前代莫盛于此”。说明在明末略阳尚有氐王庙,更说明略阳氐羌世承不绝。

新中国成立前夕,原武兴国都所在地的略阳县城居民,大多还信奉当年的氐王土主庙。

我祖辈住在略阳,早年考证母系血统均来自当地氐族,虽然父辈明代从山西洪洞县迁来,但一直居住在“连杂氐羌,人尤劲悍,性多质直”的古武兴国略阳县,早已融为氐羌民族的一分子。

现今,走进秦岭南麓陕西略阳县城的江神庙,这里仍有氐羌民族遗留下来“从羊”的木浮雕,甚至人们普遍还有饮食氐羌先民罐罐茶的习俗,每逢节庆和祭祀日还跳羊皮鼓舞。来到这里,人们热情好客,大多侠胆义肝,说不定还会遇上素不相识朋友的大块吃肉、大碗喝酒招待,使人仿佛又走进了那个粗犷而又血性的国度。

华夏龙脉大秦岭/周吉灵著.-西安:陕西旅游出版社,2015.2