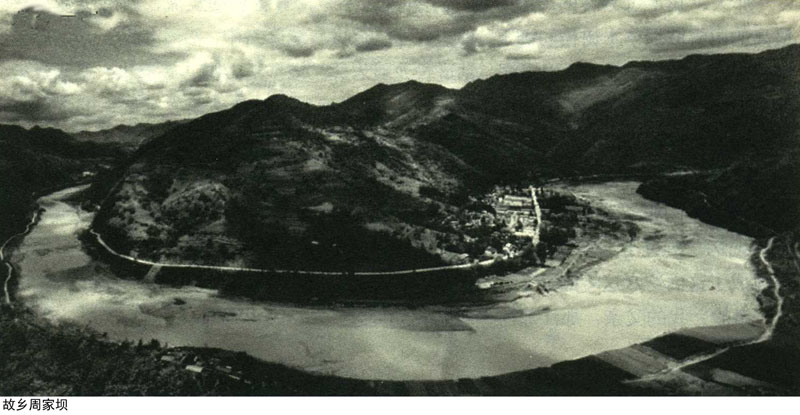

祖祖辈辈住在秦岭深山处,父亲把一生的命运交给了秦岭,奔波行走,最后埋在房后秦岭南麓的一座小山下;母亲把一生的辛劳交给了门前的河流,浆洗缝补、挑水淘菜,都没有离开那河的视线,最后也埋在房后秦岭南麓的一座小山下。久而久之,山与墓连在了一起,河与墓成为了伙伴,彼此浑然一体,融进了自然。我就出生在父母生活的山下那河边的老屋,儿时和他们一样,与那山水朝夕相处,直到高中毕业才走出故土,一直在秦岭山中摸爬滚打,也已把秦岭融入我的血液,刻进我的生命,从儿时到如今,我总想探寻山的奥妙,读懂水的灵魂。

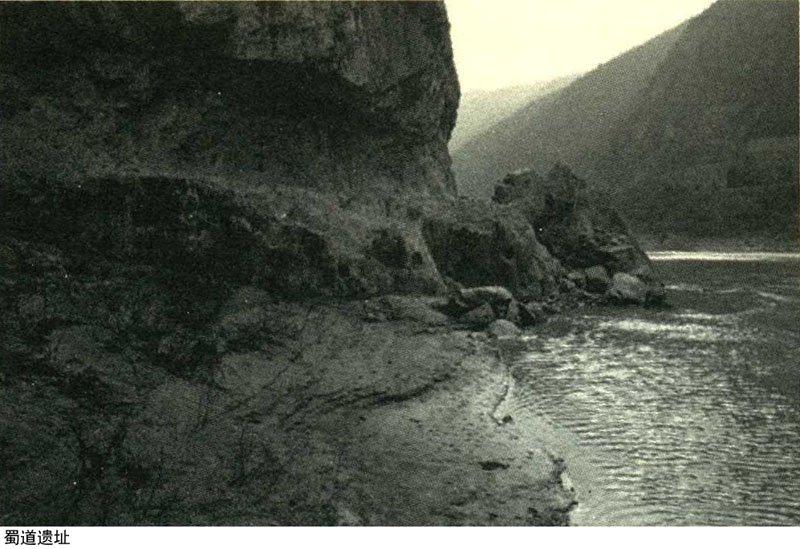

2014年春,当我完成对大秦岭的考察后,站在东秦岭河洛交汇处时,抬头西望,逶迤的邙山从洛河岸边的女娲宫起步,一耸跃起到矗立神都山头的伏羲庙苍茫西去;另一边从洛河与黄河交汇的河川开始,一步一个台塬慢慢上升,一下子到达峻极于天的嵩山,然后一路小跑向着西部毅然而去,到达洮河戛然而止,形成了一千多公里的中华龙脉。这一山脉并没有到此停步,衔昆仑一直走向亚欧大陆的腹地,直至阿尔卑斯山脉,贯通亚欧大陆,毅然决然,没有微笑,也不茫然,坚强如父亲的眼神,阴柔像母亲一样慈眉秀目。敞开心,宽广而温厚,纳百川而从不自满。我就一直生活在这山的怀抱,与山同呼吸,同水共命运,心相系,厮相守,以至于今天到永远。

我清楚地记得,儿时我与小伙伴们经常赶着牛羊到邻村的山沟放牧,午饭时刻,饥肠辘辘,我们就偷偷掰来山坡上尚未成熟的苞谷,拾柴生火烧苞谷充饥,大家就在火堆边像锅庄一样围成一圈,还没等苞谷烧熟,就迫不及待像黑熊一样狼吞虎咽,把苞谷吃了个精光。完了,撅起屁股,就着山泉一顿饱喝,把山水都吞进了心田,那滋味,那惬意,那情景,成为永恒的记忆。

我在想,我的父母也生在这一脉秦岭的山间谷坝中,他们吃山里五谷杂粮,喝从山岩地缝中渗出的清泉河水孕育了我,我完全成了秦岭的一分子,拥有秦岭的血脉,秦岭的气质。

在我母亲去世的那年,我回到了故土,把母亲埋在了秦岭中的一座小山根,旁边是已经秃平的父亲的墓堆,我倾尽全力把他们的坟墓堆成小山一样,与秦岭的山连成了一体,我想若干年后,他们的尸骨也就成为秦岭山水的一分子,那高高的山就成了父亲,长长的河就是母亲的化身。

这一刻,我完全把山当成了父亲,把水当做母亲,包括那一草一木,一土一石,一鸟一兽,都成了我的生命细胞和人生的皈依,俨然成了她们的儿子。

儿时,母亲告诫我,父亲因当过家乡的乡长和供销社主任,在“文革”中被揪斗丢了性命,于是在我幼小的心灵中,就谨记不从政不经商的人生信条,不愿参与尔虞我诈的勾心斗角,不想看上上下下脸色行事,更不愿在盘盘算算、分分厘厘间思忖。所以,高考时填报的第一志愿就是林学院,虽然没有如愿,但时至今日我总爱在我居室前后植满树木,种满花草,总想让山多一些绿色,让水少些浑浊,清气回升,澈水长流。

那天,我走过秦岭的山间,在一处溪流边小憩,看着细细丝流,我想那是从秦岭最高的山头坡顶草木树梢间洒下,灌进泥土,流进石缝脉络中,沿着丝网交错的脉络,穿过山体,随山就势,延绵浸润,钻进长龙般岩体,慢慢从山脚心底渗出,点滴成泉,相聚成溪,汇流成河,一路欢歌成为江海。我忽然想,涌流于山石土壤里的水脉也是有生命的,连同那山石岩层的走向就成为龙脉!

回想儿时,我在这山中放牧,在田地中劳作,在江中荡舟,喝着山间清泉,吃着山间谷坝中的粗茶淡饭长大,整天吮吸着山里的清风、黄土的气息,映入脑海中最深刻的记忆,莫过于那年那月那事和那山那岭那水那人。现在我已经有了孩子,他们同样也成了这山这水这岭的分子,以至于子子孙孙,他们都是秦岭之子、江河之子。

秦岭,我的父亲,那江那河,就是我的母亲。

华夏龙脉大秦岭/周吉灵著.-西安:陕西旅游出版社,2015.2