范仲淹

作者: 《人物中国》编委会编

范仲淹(989~1052),北宋政治家。字希文。苏州吴县(今属江苏)人。大中祥符八年(1015)中进士,景祐二年(1035)知开封府。他在朝廷上大胆建言,反对宰相吕夷简擅用职权,因此被外放任饶州(今江西波阳)、润州(今江苏镇江)、越州(今浙江绍兴)的知府。宋与西夏开战之后,范仲淹任陕西帅臣。他非常善于用兵,西夏人说他“腹中自有数万甲兵”。庆历三年(1043),范仲淹被召为枢密副使,不久改任参知政事。他上疏条陈十事,建议进行改革,这些建议大都被宋仁宗采纳,史称庆历新政。新政损害了官僚贵族的利益,遭到他们的强烈反对。庆历五年,范仲淹被罢免了参知政事,外放知邠(今陕西彬县)、邓(今河南邓县)、杭等州县。皇祐四年(1052)去世。

孤贫少年成大器

范仲淹的曾祖父曾任吴越国中吴节度判官(苏州钱粮判官),祖父曾任吴越国秘书监。父亲任职于吴越王幕府,后随吴越王钱镠一同投宋,端拱初年(988)赴徐州任武宁军节度掌书记(徐州军事长官的秘书)。端拱二年八月二日,范仲淹生于徐州,次年父亲不幸逝世,范家失去了生活来源。范仲淹的母亲谢氏贫苦无依,只好带着尚在襁褓中的范仲淹改嫁到山东淄州长山县一户姓朱的人家。从此,范仲淹改姓名叫朱说(yue,音悦),在朱家长大成人。

朱家是当地的富户,但是范仲淹从小就十分刻苦。为了磨练自己的意志,他21岁就去附近山上的醴泉寺读书,经常一个人挑灯苦读,每到东方欲晓,僧人们都起床了,他才和衣而卧。他的生活极其艰苦,每天只煮一锅稠粥,凉了以后划成四块,早晚各取两块,拌上一点儿韭菜末,再加点盐,就算是一顿饭。但是他对这种清苦生活毫不介意,把全部精力都投入读书学习当中。

一个偶然的机会,范仲淹得知自己是姑苏范氏之子,是随母改嫁到朱家的。他深受刺激和震动,下决心脱离朱家独立生活,于是离开长山,独自前往南京求学。范仲淹入学后,昼夜不停地苦读,在整整五年的时间里没有脱衣睡觉,疲乏到了极点,就用凉水浇脸来驱除倦意。功夫不负有心人,经过五年寒窗苦读,范仲淹终于成为一个精通儒家经典,博学多才又擅长诗文的人。他在大中祥符八年(1015)考中进士,被任命为广德军的司理参军(广德军的位置在今安徽广德一带,司理参军是掌管讼狱、审理案件的官员)。上任后他把母亲接来赡养侍奉,并恢复了原来的范姓,改名仲淹,字希文。

几度沉浮

范仲淹入仕后的最初十余年一直担任地方上的小官员。每到一地,他总是踏踏实实地做一些有利于国计民生的事。因为政绩突出,他被调到中央担任秘阁校理(秘阁是皇家藏书楼之一,校理是负责藏书的整理和校勘),从此他更加关心朝政得失和民间疾苦,又与朝中的腐朽势力展开斗争,犯颜直谏。当他看到刘太后独揽大权,把宋仁宗当成傀儡时,便大胆批评,奏请太后还政,终于触怒太后,被贬往河中府(今山西永济县蒲州镇)。刘太后死后,范仲淹才被召回朝廷,任右司谏(谏官)。有了言官的身份,他上书言事更加无所畏惧。引起了皇帝的不快,又将他贬出朝廷。范仲淹虽然经常遭贬,但是每到一地,他都兴利除弊,注重发展教育。由于他的政绩斐然,又被召回京师,授天章阁待制,任吏部员外郎,权知开封府事(开封当时是宋朝的都城)。

范仲淹大力整顿官僚机构,剔除弊政,仅仅几个月的时间,事务繁剧、难以管理的开封府就秩序井然,于是城中开始流传一首歌谣:“朝廷无忧有范君,京师无事有希文。”当时,宰相吕夷简等大官僚互相勾结,朋比为奸,将自己的亲信、党羽安插在要职上,使官僚机构中充满了陈腐污浊的空气,范仲淹对此非常痛恨。景祐三年(1036),他把京官晋升的情况绘制成一份《百官图》,讽刺宰相选官不当。吕夷简对此怀恨在心,将他撤职贬至饶州(今江西鄱阳)任知州。

范仲淹虽然三次被贬,名望却越来越高。第一次外贬时,亲朋们一直把他送到都门外。第三次被贬时仍有人不顾吕夷简的威胁恫吓去送别,并安慰他说:此行尤其光荣!无论仕途如何坎坷,范仲俺总是百折不挠,勇往直前,以满腔热忱报效国家。

军中有一范,西“贼”闻之惊破胆

宋仁宗宝元二年(1039),西夏军队突然进犯宋朝边境,次年正月,元昊大军进逼延州(今陕北延安)。

面临如此严峻的局势,宋仁宗想到了范仲淹,将他召入朝,恢复了天章阁待制之职,让他出任陕西路永兴军的知军州事(今陕西西安一带)。这时的范仲淹已经52岁了,仕途上的艰辛蹉跎使他华发早生,但是他忠心报国的热忱却不减当年,一连数日,范仲淹马不停蹄地视察地形和边防守备,听取守边将士的意见,视察归来便废寝忘食地筹划对付西夏的战略方针。他向朝廷提出了一整套以防守为主的御夏方针,扭转了宋朝被动挨打的局面,使已经被破坏的边防重新又巩固起来。当时边境上流传着一首歌谣:“军中有一范(仲淹),西‘贼’闻之惊破胆。”西夏境内由于长期用兵,百姓怨声载道,无力支持。于是双方从庆历三年(1043)开始议和,到庆历四年正式达成和议,宋朝的西北局势得以转危为安。

“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”

庆历三年四月,宋夏局势刚刚和缓,宋仁宗便将范仲淹调回东京,升任为参知政事(副宰相),与枢密副使富弼、韩琦等人一道主持朝政。范仲淹认真总结了酝酿已久的改革思想,很快呈上了著名的《条陈十事》,提出了十项改革主张。包括:选择贤明的人作州郡长官,举荐有成绩的人当县令,排除社会上的游散懒惰势力,裁汰冗员并取缔过度侈费,严密选举制度,培育将帅以加强边防等。

宋仁宗接受了范仲淹的建议,将一系列改革措施以诏令的形式颁发全国,这就是轰动一时的“庆历新政”。通过改革,官府的办事效能提高了,财政、漕运等有所改善,暮气沉沉的北宋政权开始有了起色。但是,这场改革限制了大官僚的特权,他们对此恨之入骨,集结在一起攻击新政。宋仁宗看到反对势力如此强大,就逐渐失去了改革的信心。到庆历五年(1045)初,宋仁宗终于下诏废弃一切改革措施,解除了范仲淹参知政事的职务,将他贬至邓州(今河南邓县),之后又辗转于杭州、青州,皇祐四年(1052),他又被调往颍州(今安徽阜阳),走到徐州时不幸病逝,终年64岁。

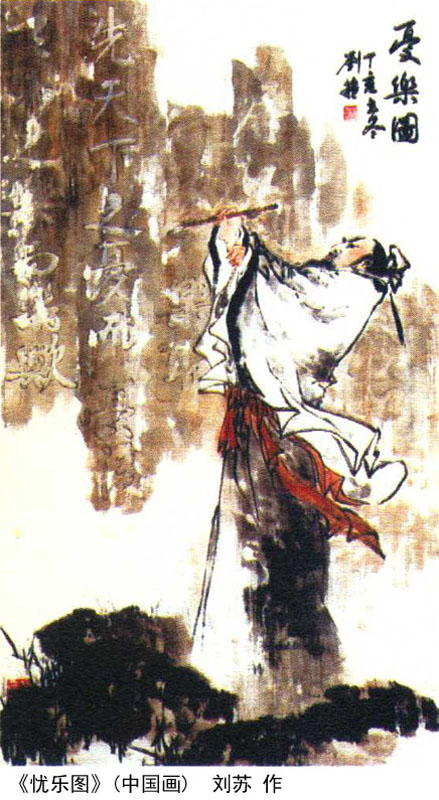

在范仲淹贬到邓州时,他接到昔日好友滕宗谅(即滕子京)从岳州(今湖南岳阳)的来信,请他为重新修竣的岳阳楼作一篇记。范仲淹为了激励同遭贬黜的朋友们,便一口答应了他的请求,挥笔写下了著名的《岳阳楼记》。其中“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”的字句概括了他一生追求的为人准则,表达了他宽大的胸怀和强烈的责任感,成为无数仁人志士用以自勉的著名格言,至今仍是激励人们奋发向上的精神力量。

先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。——范仲淹《岳阳楼记》

出处:

人物中国.隋唐五代十国辽宋西夏金元 /《人物中国》编委会编.--北京:中国大百科全书出版社,2009.10