寇准

作者: 《人物中国》编委会编

忠诚廉洁,刚正不阿

寇准的父亲寇相学问很好,在后晋时曾经中过进士,在一个贵族府第做秘书一类的小官。寇准出生后不久,父亲就去世了,所以他的家境十分贫寒。但是出身书香世家的寇母非常重视寇准的学业,少年时的寇准聪明好学,非常喜欢读书,特别是《春秋》三传,更是读得烂熟,从中学到了许多知识和道理。

寇准入朝做官后,以忠诚和智谋赢得了宋太宗的信任,关于他刚正不阿、大胆进谏的故事有很多。淳化初年,朝廷处理了两桩受贿案。其中情节较为严重的王淮,贪污赃钱以千万计,却仅仅给予撤职的处分,而且不久又恢复了原职;而情节较轻的祖吉却被处以死刑。寇准明白这是王淮的哥哥王沔从中起了作用,感到忿忿不平。淳化二年(991)春天,天下大旱,又闹蝗灾,宋太宗召集文武百官商议对策。很多大臣都表示说这是天意,寇准却借用天人感应学说,指出旱灾是上天对朝廷刑罚不平的警告。宋太宗听后非常生气,但是又觉得寇准的话一定有所指,就问寇准朝廷的刑罚如何不平?寇准回答说:请将中书省、枢密院二府的长官叫来,我当面解释。当王沔等人上殿后,寇准就把王淮、祖吉二案述说了一遍,然后问宋太宗说:这难道不是刑罚不平吗?宋太宗当即责问王沔。王沔吓得魂不附体,连连谢罪。从此寇准更加受到宋太宗的赏识,他说:我得到寇准,就像唐太宗得到魏徵一样。寇准因此被任命为左谏议大夫、枢密副使、同知枢密院事,开始直接参预北宋朝廷的军国大事。

后来,寇准因事与同僚张逊发生了严重的意见分歧,并且受到了张逊的诬陷,被贬到了青州。但是此时的宋太宗已经离不开寇准,他经常询问寇准在青州的情况。于是第二年寇准就被召回京师,被任命为参知政事,到了北宋至道元年(995)又升任为给事中。

当时,宋太宗在位已久,却一直没有立皇储。这是因为宋太祖赵匡胤死后,皇位并没有传给他的儿子赵德昭,宋太宗赵光义以皇弟的身份取得了皇位,又有种种传言说他有可能是杀兄夺位。所以宋太宗在传位问题上面临着两个选择:立自己的儿子还是立宋太祖的儿子。廷臣们对这件事情都刻意回避,不敢主动提起。大臣冯拯大胆上书请求太宗考虑立皇储,却被贬到了岭南,从此朝野上下更无人敢于议论此事。据说,寇准刚从青州回到朝廷,宋太宗便向他问起应该立谁为皇太子。寇准已经猜到太宗召见他的目的,早就胸有成竹。但他并没有直接回答宋太宗的问题,而是告诉宋太宗:为天下人选择君主,不必与后妃、中宫(太监)商量,也不必与近臣谋划;只需要选择众望所归的人就可以了。太宗低头想了很久,轻声问道:襄王如何?此言正合寇准之意,他心中暗喜,侧顺水推舟地说:知子莫若父。陛下既然认为襄王可以,就请决定吧。第二天,太宗便宣布襄王赵恒为开封府尹,改封寿王,立为皇太子。

力排众议 澶渊退敌

北宋景德元年(1004),辽朝萧太后、辽圣宗亲自率领二十万大军南征,逼近宋朝首都东京汴梁(今河南开封)。北宋的大臣们惊惶失措。参知政事王钦若是江南人,主张迁都金陵。枢密院事陈尧叟是四川人,提议迁都成都。宋真宗犹豫不决,又向新任宰相的寇准征求意见:有人劝我迁都金陵,有人劝我迁都成都,你看该怎么办才好?

寇准非常愤慨地说:这是谁的主意?应该先将出主意的人斩首!他力主皇帝亲自带兵出征。

在寇准的鼓励下,宋真宗决定亲自率兵出征,由寇准随同指挥。大队人马行至韦城(今河南滑县东南),听到辽军气势凶猛,一些随从非常恐惧,又劝宋真宗暂时退兵。宋真宗再次动摇,对寇准说:众人都说应当避往南方,你看如何?寇准严肃地回答:我们只能前进一尺,不可后退一寸。如果前进,战士们士气高涨;如果后退,则有可能全军瓦解,敌人就会紧紧追赶。那样的话陛下就是想到金陵也去不成了。但是宋真宗心里还是七上八下,拿不定主意。寇准走出行营,正好碰到殿前都指挥使高琼。二人商议了一番,返回去见宋真宗,重申自己的意见。

在寇准、高琼和将士们的催促下,宋真宗才决定动身到澶州去。这时候,辽军已经从三面包围住澶州,然而宋军在要害的地方设下埋伏。辽军主将萧达兰带了几个骑兵视察地形,正好进入宋军伏弩阵地,弩箭齐发,萧达兰中箭丧命。萧达兰之死极大地动摇了辽兵的军心。再加上各地军民英勇抗敌,辽军孤军深入,粮草供应不及,在战场上节节失利。辽的统治者特别是萧太后看到了事态的严重性,便转而向北宋统治者“议和”。寇准反对议和,主张乘势出兵,收复失地。然而由于宋真宗倾向议和,致使妥协派气焰嚣张。他们攻击寇准拥兵自重,甚至说他图谋不轨,寇准孤掌难鸣,被迫放弃了主战的主张。最后,宋辽双方订立了和约,这就是历史上著名的“澶渊之盟”。盟约缔结后,宋、辽形成长期并立的形势,两国之间不再有大的战事,为中原与北部边疆经济文化的交流创造了条件。如果当时没有寇准力劝宋真宗亲临澶州,赢得战场上的有利地位,宋辽是很难订下这一和约的。正如宋神宗时的宰相王安石曾在《澶州》一诗中所歌颂的:“欢盟从此至今日,丞相莱公功第一。”

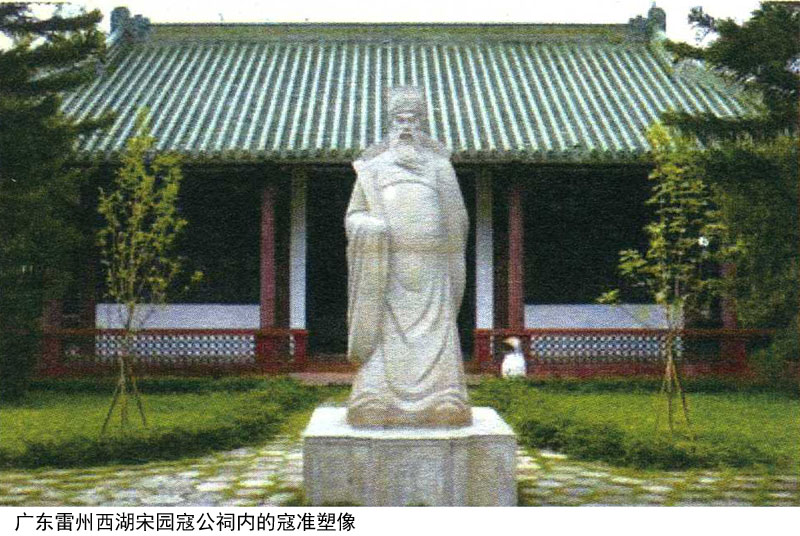

寇准一直坚持抗辽,反对议和,引起了妥协派官僚的嫉恨。因王钦若的挑拨,寇准逐渐失去了宋真宗的信任,于北宋景德三年(1006)被罢相,到陕西等地任地方官。天禧三年(1019),丁谓顺应宋真宗的意旨,主动邀请寇准回朝再当宰相。然而不久,他又被罢相,贬为太子太傅,封为莱国公。寇准再次罢相后,丁谓当了宰相。为了将寇准置于死地,丁谓把他一贬再贬,乾兴元年(1022),寇准被放逐到边远的雷州(今广东海康)去当司户参军,其实等于发配充军。寇准到雷州后,因气候恶劣,生活艰苦,身体很快垮下来,第二年秋天在忧郁中病逝。

烟波渺渺一千里,白苹香散东风起。日暮汀洲一望时,柔情不断如春水。——寇准《夜度娘》

出处:

人物中国.隋唐五代十国辽宋西夏金元 /《人物中国》编委会编.--北京:中国大百科全书出版社,2009.10