名城榆林概观

责任者: 王正云

榆林,又叫榆阳,雅号驼城。古城东倚驼峰山,西临榆溪河,南带榆阳水,北锁红石峡。真可谓襟山带水,瞰河套,蔽三秦,居要津,在中国历史上占有极其重要的战略地位,从战国以来始终是北部要塞。

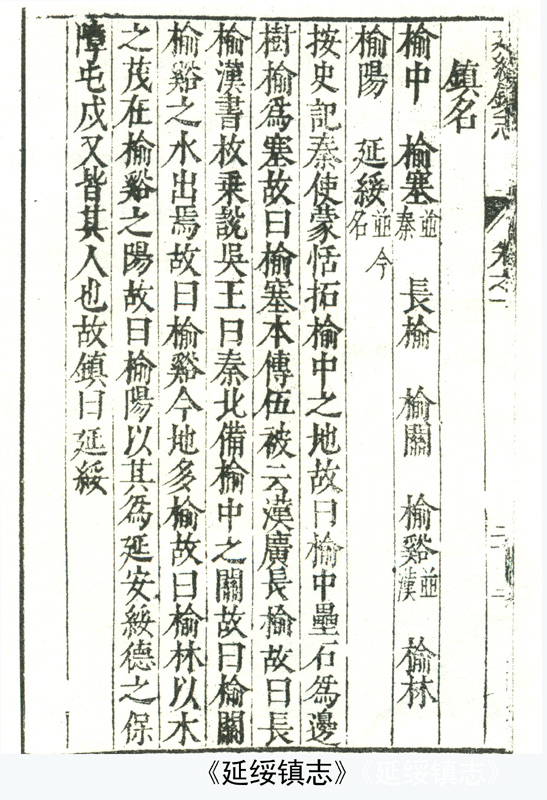

榆林(榆阳)具有非常悠久的历史,在远古时代,这里已有人类活动。战国、秦汉为上郡,置龟兹县。唐宋为银州,建有榆林关。元朝设置榆林驿。明成化九年(1473年)延绥镇治所由绥德北迁至榆林,为九边重镇之一。古城经过成化二十二年(1486年)拓北城,弘治五年(1492年)拓中城,正德十年(1515年)拓南城的“三拓榆阳”,到了清代同治年间,成为今天古城的现有规模。在中华民族的历史上,由汉民族统治集团大规模修建的秦、汉、隋、明四条长城中,就有三条经过榆林,可见榆林在中国古代战争中的地位何等重要。只是古城屡兴屡废,城址多变,城名亦改动频繁,使后人认为榆林是自明王朝修建长城并将延绥镇治所移至榆林后,才成为长城重镇的。

公元前214年,秦始皇派大将蒙恬和长子扶苏镇守这一带。西汉,武帝伐匈奴亦在榆林一带征战。汉代李广、唐代郭子仪、宋代杨业、狄青、文彦博、范仲淹、沈括在这一带活动过。明代武宗于正德十三年(1518年)来榆林巡边,逗留三月之久。明末,榆林一带爆发了李自成起义。清代康熙三十六年(1697年)圣祖玄烨率大军第三次征讨蒙古族准噶尔部噶尔丹叛乱时,途经榆林,留下了“森森万骑历驼城,沙塞风清碛路平”的《出塞诗》和“两守孤城,千秋忠勇”的御碑。

榆林也是陕北革命的摇篮。1925年建立了中共党团支部,1926年冬成立了中共榆林地委。现代史上的杜斌丞、魏野畴、李子洲、刘志丹、谢子长等一大批革命先驱者在这里宣传革命、民主、科学、自由,为振兴中华民族进行了艰苦卓绝的斗争。

榆林遗存下来的文物古迹十分丰富。虽经历代战火和自然的破坏,有的已荡然无存,但是有的还是保存了下来。榆林城墙保存基本完好。大街为“六楼骑街”的明清街道。古城周围历代遗址遍布。还有秦长城、隋长城、明长城及长城沿线的墩台城堡镇北台、易马城和长城名胜红石峡等。

榆林自秦汉以来,始终是中原地区北部要塞、军事重镇、蒙汉人民贸易的集市,可谓文兴武备,人才荟萃。

1986年国务院公布榆林为国家历史文化名城。

2006年国务院公布榆林卫城为全国重点文物保护单位。

明人刘焘,嘉靖年间任榆林道副使,他在《题榆林》诗中道:

千里如飞斥堠明,

榆阳自古擅强兵。

城悬紫塞云常惨,

地拥黄沙草不生。

日落边笳悲牧马,

天空汉月照连营,

谁怜套里中州士,

独向丹墀一请缨。

出处:老榆林史话/王正云著.—榆林:榆林健民印刷有限责任公司,2010.5