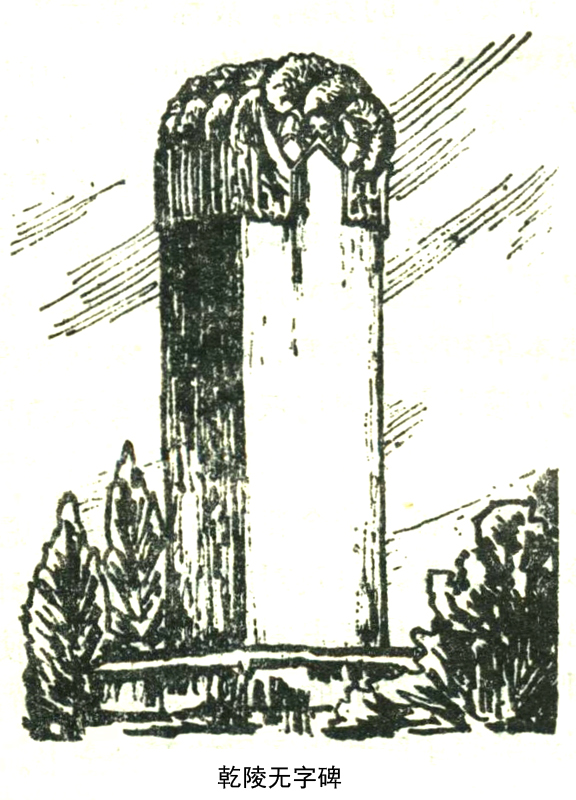

中国最早的无字碑——乾陵无字碑

责任者: 阎成功

在合葬着唐高宗李治和女皇武则天的乾陵陵园内城的朱雀门外、神道两侧,分别竖立着两座高大的石碑。西侧的一座叫作《述圣记碑》。东侧的一座就是驰名中外的《无字碑》。

《无字碑》碑高6.3米,宽1.8米,厚1.3米,重98.8吨。碑额为八条螭相交,两侧刻有线雕大龙云纹。初立时,因上面一字未刻,故名叫《无字碑》。

据《金石萃编》载宋金时期此碑上共有13段题字,但字多漫漶。唯有金代天会十三年(公元1135年)的《大金皇弟都统经略郎君行纪》保存比较完好。它是用女真文字刻的,旁有汉字注译。女真族初无文字,后来将汉文与契丹文融合在一起,创造了女真文。到元代后,蒙古文成为通用字之一,女真文逐渐消失,几乎绝迹。所以,该碑又是研究少数民族历史的珍贵资料。

中国历代的封建帝王,在其陵前必树石碑,其目地无非是为了歌功颂德。但是,武则天在乾陵树了碑,又不刻文字,实在叫人费解。至于该碑为何一字不刻,历来说法不一。有说,这是武则天认为自己“功绩盖世”,用文字无法描述。又说,武则天觉得自己的功过应该由后人来评说。还有说,晚年卧病的武则天境况非常凄苦,情夫张昌宗兄弟被杀,她被迫让位于太子李显(实际上是中宗复位),大唐国号的黄旗替换下武周的红旗,被她更了名的衙门、官职、服色等都恢复到15年前的旧样,她自造的“则天文字”统统被废止。当她弥留之际,床边没有皇室和朝廷的大臣,甚至她的三个亲生儿女:中宗李显、相王李旦和太平公主都没有与她最后诀别。所以,她无法去筹划立言于永世等等。以上这些说法至今尚无定论,成了千古之谜。

在我国历史上,帝王陵前树碑不刻字的,还有北京的明十三陵。十三陵各陵门前的石碑上都不着一字,据《帝陵图说》解释:明太祖朱元璋曾说过:“皇陵碑记皆儒臣粉饰之文,恐不足为后世子孙戒。”此话一说,使翰林院的官吏们卸脱了撰写碑文的为难差事。从此,写碑文的差事就落到了嗣皇帝的肩上。而十三陵的长、献、景、裕、茂、泰、康前七陵,是嘉靖十五年四月才开始建亭立碑的,用了六年时间建成。但迷恋酒色,又一心想长生不老的嘉靖皇帝朱厚熜,哪里有心思写碑文呢?因此就空了下来。以后各陵,也就只树碑不刻字。尽管十三凌的各陵门前均有无字碑。但是时间最早、形制最大的还要数乾陵的无字碑。

出处:陕西风物趣事/阎成功著.-西安: 陕西旅游出版社, 1991