二、陕甘宁边区时期的教育行政机构和职责

边区的教育行政领导分两个系统,即中共中央系统和边区政府系统。中共中央系统的教育行政基本由中央各部门领导管理。边区政府系统的教育行政机构形成了一套有效的体系。

(一)中央干部教育的行政机构和职责

抗日战争爆发后,为适应迅速变化的革命形势,全党开展了大规模的学习运动,加之陕甘宁边区直属党中央各部门的干部学校大量增加,要求中央进一步加强领导。1938年11月中共中央六中全会决定成立中央干部教育部。该部的工作任务和职责是:

1.统一领导中央各直属学校的教育方针、教育计划与教育方法;

2.适当调剂各学校的教员、教材、课程;

3.有计划地进行招收新生工作;

4.领导党政军民各机关的干部教育;

5.总结各学校、机关干部教育的经验教训。

中央干部教育部部长张闻天,副部长李维汉。下设两个科:党内干部科,科长曹轶欧,副科长章夷白;国民教育科,科长何定华。部秘书陶希晋,兼管行政工作。

1940年6月,中央干部教育部与中央宣传部合并,改称中央宣传教育部。同年10月,又改称中央宣传部,部长张闻天,副部长李维汉。原干部教育部的党内干部教育科和国民教育科统归宣传部建制,人员略有变动,许之桢任国民教育科科长。

(二)边区教育厅的行政机构和职责

1937年9月,陕甘宁边区政府成立,下设教育厅,领导全边区的教育事业。边区教育厅是边区教育行政系统的最高领导机关,领导各分区及各县三科(教育科),县三科领导区教育科,区教育科领导乡教育委员。从上到下教育管理组织的建立,使边区教育事业有领导、有组织、有计划地开展起来。边区的各级教育行政机构,实行政府和教育部门双重领导的行政管理体制。边区政府统筹制定教育工作的方针、政策、指示、决定等重大事宜:一方面按行政系统逐层下达到专署、县政府、区政府、乡政府。各级政府通过行政手段,组织教育部门和社会力量具体实施,下级执行上级的决定,县对专署直接负责,专署对边区政府直接负责。另一方面,边区政府通过教育厅,根据全边区教育方面的实际情况提出贯彻实施的具体方案和意见,逐级下达到专署、县、区、乡教育管理机构,由这些机构认真贯彻落实。这样,各级教育部门在业务上受边区政府教育厅领导,在行政上受同级地方政府的领导,为政府职能部门,它们分别承担各自管辖范围内的教育任务。上级领导部门的任务重在决策,下级则重在贯彻执行,上下级之间密不可分。上情及时下达,下情及时上报,并定期会商大政,会后分头实施。建立这样一套完整的教育行政机构,是为了同政府行政机构的其他部门很好地配合,以克服在战时行政工作中轻视教育的倾向,使教育更好地为全局服务。

依据陕甘宁边区政府组织条例规定,边区教育厅管理事务如下:

1.管理各级学校;

2.管理社会教育;

3.管理图书教材之编审;

4.关于教育文化及学术团体之指导;

5.关于图书馆、博物馆、科学馆及公共体育娱乐场所之管理;

6.其他有关边区教育文化事项。

边区教育厅的机构设置及负责人,按时间顺序,分述如下:

1937年10月边区教育厅成立,徐特立任厅长,陈正人任副厅长。

1938年初,正副厅长仍为徐特立、陈正人,教育厅直属机构相继设立。同年1月免去陈正人副厅长职务,任命周扬为副厅长(实为代理厅长,因徐特立已赴湖南工作)。教育厅直属机构设有秘书处、社教科、学教科、行政科、编审委员会、巡视团。秘书处处长郭青亭,社教科科长吕良,学教科科长王志匀,行政科科长曹承宗,编审委员会主任柯柏年、副主任董纯才,巡视团团长徐劲。各部门的职责是:

秘书处:校阅各部门所拟公文稿件,处理机要文件,厅长外出时代表厅长处理全厅事务并主持厅务会议,掌管本厅印鉴,保管本厅案卷等。

社教科:制定社会教育工作方针、计划,掌握教学进度,调查统计社教工作情况,领导各直属社教团体工作,办理戏剧、歌咏及民众娱乐事宜。

学教科:制定学校教育工作方针,制定、考核学校教育工作计划及工作进度,考核各校教员,处理教员训练事宜,调查、统计与指导学校教育工作。

行政科:考查、审核各县教育行政干部,编制教育行政经费,负责教育经费预、决算,领支、保管教育经费,编造收支月报,审核各校经费预、决算。

编审委员会:编辑学校课本、教材、教学法及各种民众读物,编审教育工作条例,审查各校采用非本厅编印之教材及读物,起草小学课程标准。

巡视团:传达本厅工作方针,代表本厅考察各县各学校教育工作及干部思想工作情况。

1939年,教育厅厅长为周扬。

厅内设学教科、社教科、编审科、行政科、辅导团。学教科科长郭青亭,社教科科长李之钦,编审科科长董纯才,行政科科长曹承宗,辅导团团长徐劲。

1940年,教育厅厅长先为周扬,后为周文,副厅长丁浩川。下设一、二、三、四科及编审室、研究辅导室。第一科科长郭青亭,第二科科长曹承宗、副科长李春霖,第三科科长王志匀,第四科科长马肖云,编审室主任辛安亭,研究辅导室主任徐劲。

1941年,教育厅厅长周文,副厅长丁浩川。同年11月,周文调出,柳湜接任厅长,副厅长贺连城。下设秘书室,一、二、三、四、五科及编审室、研究辅导室。另附设新文字推行委员会,主管新文字推行计划,训练新文字工作干部,编辑新文字课本、书籍及期刊,研究新文字的改进。秘书室主任张养吾,秘书陈永康;第一科科长郭青亭,副科长廖今天;第二科科长王振寰,副科长李春霖;第三科科长王志匀,副科长吴伯箫;第四科科长马肖云;第五科科长未任命;编审室主任辛安亭;研究辅导室主任徐劲。

1942年,教育厅厅长柳湜,副厅长贺连城。边区政府第一次整编后,教育厅将五个科并为四个科,取消了新文字推行委员会。下设秘书室,一、二、三、四科及编审室、督学室。秘书室主任张养吾,秘书叶得春;第一科科长贺连城(兼),副科长王振寰(8月31日免去一科副科长王振寰,任命陈永康为一科副科长);第二科科长吴伯箫;第三科科长李之钦;第四科科长周其;编审室主任辛安亭;督学室主任徐劲。同年6月,边区政府进行第二次整编,任命彭涛为主任秘书;柳湜兼编审室主任,编审为辛安亭、张养吾;督学为郭林、王英樵、吕良。其他机构和干部任职情况同前。同年10月31日,边区政府第36次政务会议通过设立边区政府教育委员会的决议。任命柳湜、贺连城、李维汉、徐特立、刘景范五人为教育委员会委员,柳湜为主任委员。教育委员会的主要任务是:决定干部教育和国民教育的方针、政策、制度和教育上的重大设施以及主要教育干部的配备等。该委员会讨论决定的重大事项,须经边区政府正副主席审核,并报请边区政府政务会议予以公决。

1943年,教育厅厅长柳湜,副厅长贺连城。经边区政府第三次整编,教育厅取消秘书室,改设政务、事务、人事等秘书,将四个科并为两个科。厅下设一科、二科、编审室和督学室。政务秘书张养吾,事务秘书陈钊,人事秘书彭黔生,第一科科长吴伯箫,第二科科长马肖云,编审室主任辛安亭,督学室主任徐劲。

1944年,教育厅厅长柳湜,副厅长贺连城、强自修(未到任)。厅下设秘书,第一、二科和编审室。秘书张养吾、彭黔生,第一科科长高云屏,第二科科长李之钦,编审室主任辛安亭。

1945年,教育厅厅长柳湜,副厅长贺连城。厅下设秘书室、国民教育科、中等教育科和编审室。秘书室主任张养吾,政务秘书陈昭;国民教育科科长李之钦,副科长王志强;中等教育科科长高云屏;编审室主任辛安亭,副主任马肖云。

1946年,教育厅厅长贺连城,副厅长赵伯平。同年9月27日赵伯平调离,江隆基接任副厅长。厅下设秘书室、国民教育科、中等教育科、编审室,附属单位有:陈列馆、各干部子弟学校、各中学和师范、教材社等。秘书室主任张养吾,政务秘书江涛;国民教育科科长李之钦,副科长王志强;中等教育科科长高云屏;编审室主任辛安亭。

1947年,教育厅厅长贺连城,副厅长江隆基。厅下设秘书室、中等教育科、国民教育科、编审科、秘书室。秘书李家成;中等教育科科长高云屏;国民教育科科长张养吾,副科长郭青;编审科科长辛安亭。

1948年,教育厅厅长贺连城,副厅长江隆基。厅下设秘书室、中等教育科、国民教育科、编审科。秘书室政务秘书王刚;中等教育科科长高云屏,副科长赵亚农;国民教育科科长张养吾,副科长郭青;编审科科长辛安亭,副科长刘御。

1949年,教育厅厅长贺连城,副厅长江隆基、赵仲池。厅下设秘书室、中等教育科、国民教育科、编审科、人事科、社会教育科、教材科。秘书室主任卢勤良(兼),副主任秘书李绵(同年10月28日调李绵为国民教育科副科长,任郭青为副主任秘书),中等教育科科长卢勤良,国民教育科副科长李绵,编审科科长辛安亭,人事科科长温克敏,社会教育科科长孙伟,同年4月18日委任余峥为教材科科长。

另外,边区政府在不同的阶段为加强贯彻党的某些方针政策和着重解决边区教育中的一些重要问题,曾成立过一些专门委员会,这些委员会作为临时机构,其委员大都由中央、边区政府的领导或部门领导兼任。边区政府先后成立的关于教育方面的临时机构有:冬学委员会、社会教育委员会、生产自救委员会、整学委员会、儿童保育委员会等。

1950年1月19日,奉中央人民政府命令,西北军政委员会宣告成立。它是中央人民政府在西北地区实行军事管制的代表机构,并代行西北人民政府职权,统一领导陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆五省及西安市的政权建设工作。西北军政委员会下设西北教育部,部长江隆基,副部长林迪生、党晴梵。至此,陕甘宁边区政府胜利完成了它的历史使命,边区教育厅的工作也同时结束。

(三)边区各专署及县、区、乡的教育行政机构和职责

边区各分区专署一级的教育部门是逐步建立和健全起来的,各分区不尽相同。以陇东分区为例:1937年以后曾设教育科,1941年以后改设教育处,1942年后又改为教育科。各分区教育科的职责是:

1.代表边区教育厅,直接监督和领导该分区内的中学;

2.调查研究,总结交流经验,当好专员和边区教育厅的助手和参谋;

3.巡视、检查县、区、乡教育部门和各级学校,督促它们贯彻执行党中央、边区政府和教育厅制定的教育方针、政策、法令、条例和规章制度等,并将执行情况向专员和边区教育厅作出报告;

4.计划安排全分区教育经费的收支,指导县教育经费的筹措、开支和管理;

5.配备和管理本分区的教育干部;

6.负责解决下级提出的教育工作中的日常问题。

按规定,分区的教育管理人员设置3至4人,但许多分区实际上只有一个特派员或科长,编制从未配备齐过。由于人少事多,对本分区教育的领导和管理只能在有限和可能的范围内进行。分区关于教育问题的汇报、请示等,一般是由专员亲自呈文向边区政府或教育厅报告。

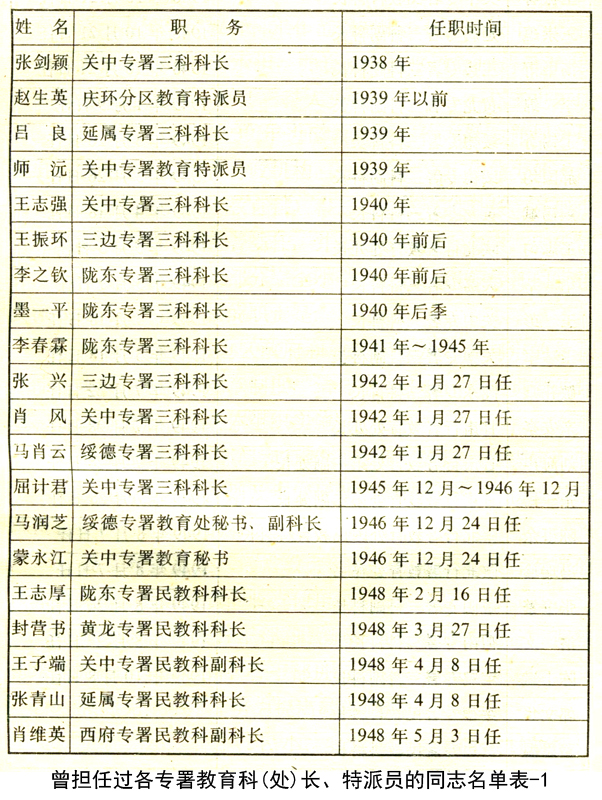

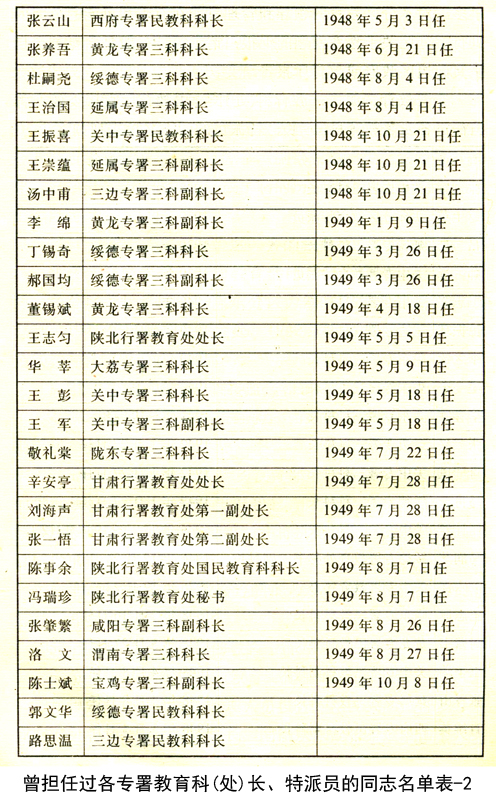

专署教育特派员、教育科(处)长,由教育厅直接委任。曾担任过各专署教育科(处)长、特派员的同志名单表列如下:

根据陕甘宁苏维埃政府1937年8月19日公布的《行政专员以下各级政府组织的重新规定》,县政府内设第三科(即教育科,有一段时期教育科与民政科合并为第一科,主管民政和教育。1944年,边区政府第76次政务会决定,将第一科分设民政、教育两科)。第三科设科长一人,科员一人,掌管全县教育事宜。由于分区教育科工作范围有限,许多情况下,教育管理的重担由县第三科承担,并直接向边区教育厅请示汇报。边区政府成立之初,各县三科人员配备不统一,分工也不明确。边区教育厅在《1939年边区教育的工作方针与计划》中提出,要健全各县教育行政机构,分配有独立工作能力的干部到各县去担任第三科(教育科)科长。县教育科科长,一般由县政府考核选拔,报专署委任,并报边区教育厅备案。特殊情况下,教育行政干部及部分完全小学校长由上级领导部门直接委派或提升。县教育科的职责是:

1.根据党中央、边区政府和教育厅以及专署制定的教育方针、政策、法令和规章制度,结合本县实际,制定贯彻的计划、办法和措施,并具体组织实施;

2.根据上级教育部门和行政领导机关的指示和决定,制定本县教育事业发展规划及年度计划、学期计划,并协助基层单位解决执行计划中的有关问题;

3.建立教育基金,筹措教育经费,编制全县教育经费的预算和决算,管理经费的收支使用;

4.管理区、乡教育干部和教师,负责教师的配备,调整和培养提高,对教师和教育干部进行考核,实施奖惩;

5.领导完全小学,努力提高教学质量;

6.负责完小、普小、民小、私学及社会教育教材的征订和供应工作;

7.巡视检查区、乡各级各类学校和社会教育,督促教学工作,召开教师联席会议,总结交流学校工作经验;

8.组织全县各类教育成绩“检阅”(统考检查)和体育运动会,推广先进经验。

1939年1月,在边区第一届参议会上提出的《发展国防教育提高文化加强抗战力量》的提案中指出:“区级应设专人管理教育”。此后,开始在区政府设立教育科,区教育科科长均由区秘书兼任。1940年9月,区教育科科长改称为教育助理员。乡设教育委员,后改称文化主任。区教育委员和乡文化主任一般由区、乡政府考核选拔,报县政府委任,并报专署备案。

区、乡的教育工作,由区教育助理员和乡文化主任负责,他们的职责是:

1.贯彻执行上级政府和教育部门有关教育工作的方针、政策、法令和规章制度,并根据区、乡实际情况组织实施;

2.领导普小、民小、私学,发动群众,扩大学生来源,大力开展社会教育工作;

3.发动群众,募捐筹集教育经费;

4.协助组织校董事委员会,解决办学与教师生活中存在的问题;

5.协助县三科管理教师。