第十章 抗日战争后期边区的农业(下)/第二节 边区的推广植棉/二

二、边区推广植棉的政策及成效

为了克服由于国民党经济封锁而带来的棉花困难,鼓励有植棉传统地区的农民积极种植棉花,边区党和政府先后颁布了一系列的有利于棉农植棉的政策。1940年4月12日,边区党委和政府在《关于本年度经济建设计划的决定》中,提出了在适宜种棉的区域,动员农户种棉5万亩,并确立了最基本的优惠政策,即“由政府发给农户棉种,秋收后由政府购置轧花机帮助农民合作轧花,保证农户因种棉受有损失,政府弥补之。”①尽管如此,农民植棉的积极性并不是很高,甚至产生了“替公家种的”,“要便宜卖给公家的”的想法。②

为了打消农民植棉的顾虑,1940年12月11日,边区政府颁布《关于推广棉麻的训令》(持字第378号),包括了四个方面的政策内容:第一,划定植棉区。在《训令》中划定的植棉区包括“延长、延川、固临(临镇、金盆两区除外)、延安之甘谷驿、绥德(部分地区)、清涧(一部分地区)、吴堡(一部分地区)、安定(一部分地区)”等八个县,这些区域都是有过植棉历史的地区。第二,对于选定植棉地区的农户,政府确立了相当优惠的政策:“1、愿种棉而无棉籽的,由建设厅贱价卖给,或借给,收了新籽之后还。2、如果一亩地收不到十斤棉花,由政府弥补损失,如果十斤棉花的价钱,少于种粮收入的价钱,由政府赔偿,如果棉花卖不出去,由政府承买。3、在三年以内,棉田免收农业税或救国公粮。”第三,要求各级政府做好植棉的各项准备工作。“1、动员群众选定种棉地区,登记种棉户及亩数,并检查棉地。2、准备种子及肥料。3、准备水井以便灌溉。”第四,规定了棉麻种植的奖惩制度。农民种植棉花产量每亩超过十斤的,政府给予奖励;各级政府或群众团体,领导推广棉麻有功的给予奖励;各级政府工作人员如对推广棉麻奉行不力或是故意违犯训令的,给予惩戒。③《训令》一方面表明政府准备在有过植棉历史的地区用行政手段推行棉花种植,同时,表明政府对保护棉农的利益做出了郑重承诺。

1943年是边区渡过困难关键的一年,而棉花自给率的提高又是渡过困难关键的一环,因此,继续动员农民种植棉花,提出了植棉15万亩,收花225万斤的计划。④根据这一计划,毛泽东对1943年的植棉问题做了五点指示:“(一)实地分配有棉地的农户种足十五万亩棉地,并帮助棉户准备棉种、肥料及种棉经验,有耕牛农具困难的给予贷款。(二)制造轧花机及扎花机零件,供给棉农,并帮助棉农修理旧机。同时组织棉农向外地购买扎花机,政府酌于贷款帮助。用这些办法解决扎花问题。(三)研究棉油榨法,使棉农能将四百万斤棉籽榨出四十八万斤油来(每斤十五元,值一千零八十万元)。(四)组织公私合办的棉业合作社,经营扎花、打包、销售及榨油等事业。(五)奖励优秀棉农,介绍种棉、扎花等优良经验,借以增进棉农的积极性,提高棉业的数量和质量。”⑤

为了鼓励农民扩大棉花种植面积,边区政府银行专门设立了“植棉贷款”的项目,而且不收取利息。这项贷款从1942年开始,收到了相当好的效果,下面这段文字反映了农民得到“植棉贷款”后的喜悦心情和他们植棉积极性被调动起来的情形:

二月初(指1942年——引者注)东三县开始植棉贷款,当时正是农民准备春天添置农具的时候,同时也正是公粮尚未交完,公盐代金正在追收的困难关头,不收利息奖励植棉贷款,初次传达到乡间,农民是不相信的,甚至区乡干部也有不理的,只是暂时将名字开上再说。但当小组长将钱从银行办事处领到手里以后,欢喜的直跳起来:“公家真有这样的好事”。拔腿跑回去分给借款的人,在群众中宣传着“毛主席这样困难,还没有把咱老百姓忘掉”。延长三区的槐林坪是该县植棉的中心,原先农民听到植棉的宣传,都观望不前,政府登记的结果,只有原种棉花的农民增加了十三垧,但银行携款到该村发放,把好处讲明白后,农民非常兴奋,二十五户农民共借款五千余元,植棉面积比去年陡增二百多亩,这消息很快传遍全县。⑥

为了使“植棉贷款”专款专用,真正起到调动棉农植棉的积极性的作用,1943年1月15日,边区政府颁布了《陕甘宁边区奖励植棉贷款条例》(12条),规定植棉贷款“专以奖励增植棉花为目的”,“完全不收利息”;没有能力增植棉花的困难农民,具备以下三个条件可以享受植棉贷款:“一、须参加棉业生产之组织(如植棉小组或合作社等);二、有植棉之土地而愿种棉花者(不论自有或租借);三、新种棉花足够一垧以上者。”植棉贷款放贷和收贷的办法是“折合实物(棉花)放出,或即由农具、种子等实物放出,届时也必须用实物(棉花)归还”。植棉贷款的标准是“每垧起码是棉花二斤的时价。最高不能超过收获总值二分之一的时价”,同时须参考贷款对象的需要条件;植棉贷款的棉农因受灾荒或以外损失时,政府可根据受灾程度的大小,“酌予延期归还或分期归还,必要时尚可请求政府准予减免。”⑦这一条例的颁布,表明政府无息“植棉贷款”的政策以法令的形式确立下来。

在推广植棉的过程中,边区政府十分重视科学植棉。为了向棉区农民普及植棉技术,边区的农业技术人员唐川、奚康敏编写了《怎样种棉花》的小册子,多次在报上发表文章指导种植棉花,在展览会上用挂图和实物说明为什么要打杈,怎样打杈。为了让农民记得牢,他们将整枝打杈的时间和要求编成顺口溜。⑧光华农场的“技术人员差不多每年都要赶着毛驴或背着行李到延长、固临、延川、清涧、绥德一带平川或塬上的棉区去,调查了解种棉花的情况,宣传种棉花的政策,学习、指导种棉技术。”⑨在推广植棉的过程中,边区的农业科技人员通过科学试验和传统经验相结合,总结出了一整套适合边区植棉的科学方法:(一)土壤选择。黄土高原的沙质黄土最适宜棉花生长;棉田应选择在阳光充足的向阳的川地、塬地和台地。(二)精耕细作。棉田要深耕三饮,秋天1次,惊蛰1次,谷雨1次,每次深耕后要耱平以保墒;每垧地要上粪至少30袋,最好是磷肥(边区当时使用动物的骨灰)。(三)选种与下种。选择棉籽丰满的作为种子。下种时预先泡种,各种棉花下种时有不同的行距要求,汉花行距1尺至1尺半,株距6—8寸;美国花和洋花行距1尺半至2尺,株距8寸至1尺2寸。(四)棉田管理。清除杂草至少5次,第一次在棉苗出齐后,锄草和扎苗;第二次在棉苗长出一对尖叶时,要定苗;第三次在夏至,锄草并给苗根培土;第四次在小署和大署前,第五次在棉桃裂开时。打卡是棉田管理的关键环节,夏至前夕,棉苗长至八九寸高时,把棉苗下面的两片胎叶同两三个芽子抹掉,叫抹腿;小暑前棉苗长至1尺2寸时,把棉株下面不结桃子的油条叶抹去,称剥油条;大暑时打头,即把棉苗顶芽摘去;打头后,棉株长出的旁枝要摘掉,叫打拐子。打卡的每一步都要做彻底,而且打卡和锄草都要在晴天时进行,只有这样才能保证棉花丰收。(五)防治病虫害。蚜虫的防治主要用烟叶水、桃叶水、杏仁水等喷洒;地老虎的防治办法是在棉田里种上老麻子。(六)收花。白露开始收花,霜降前必须收花结束。⑩在当时的技术条件下,边区的农业科技人员因陋就简,总结出的这套植棉方法,解决了一些植棉中的技术问题,对提高边区的棉花产量起了至关重要的作用。

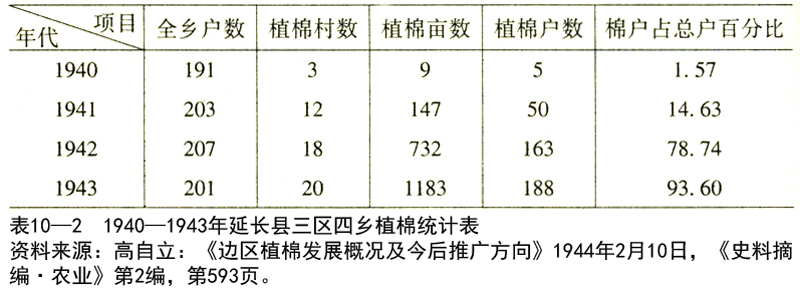

1939年,边区恢复种植棉花取得成功后,把推广植棉的重点放在东部黄河沿岸的延长、延川、固临,由于政府的推广措施极具吸引力,农民种植棉花比种植粮食作物要划算,因此,越来越多的农民转变成棉农。延长县三区四乡就是一个典型的例子(表10—2)。

表10—2说明,边区推广植棉后农民的种棉积极性是很高的,延长县三区四乡的植棉户由1940年仅占全乡农户的1.57%上升到1943年的93.6%,全乡几乎做到了户户种植棉花。农民有这样高的植棉积极性,使棉花推广很快得以实现,到1943年,边区棉花种植以达到150287亩,年收获棉花170万斤以上,已经达到棉花自给的半数。(11)就全边区而言,沿黄河东部三县的棉花种植面积、产量占了全边区植棉面积和产量的三分之二。(12)

在边区推广植棉中的过程中,出现了两方面的问题:一方面,随着棉花在东部黄河沿岸地区恢复种植,出现了棉花和其他粮食作物争地的矛盾。就“三县的需求来说,一年的收获够三年以上消费,并且因为植棉利大,还在向前发展,已经种的,都要多种,个别农户,植棉面积已达84亩,未种的都要种,以感劳动力和棉地不足,形成种棉不是为的保证自给,而是为的追逐利润;棉地逐年扩大,粮地逐年缩小,弄成粮食不够自给,向外县买粮交公粮,粮价亦特高。”这说明东三县由于种植棉花利大,农民趋向于植棉,影响到这里的粮食生产。一方面,关中、陇东地区植棉很少,棉花全靠输入。由于运输困难,东部沿黄河各县有多余的棉花,很难供给关中、陇东去,这里所需要的棉花还是靠从国统区输入,甚至要用粮食低价去交换棉花,“这是最不合算的,结果,所谓种棉已达到半自给,成了地区上一半自给,一半不自给的倾向。”(13)而解决这一问题的最主要的办法是向关中、陇东地区推广植棉。

早在1939年,边区政府就派出农业技术人员对边区的土壤和气候做了调查,认为关中、陇东两分区适宜植棉。于是,边区政府在恢复旧棉区棉花种植时,在关中、陇东地区试种棉花,而且取得了成功。以陇东分区为例:1942年,陇东植棉670亩,收花8040斤;(14)1943年,陇东分区的棉花种植扩大到六个县,种棉800亩,收花万余斤。(15)在关中、陇东棉花试种取得成功后,边区把推广植棉的重点放在了新区。1944年,边区政府的植棉政策是:“以分区为单位(三边例外)的自给发展方向,将推广重心转移到新区,同时对东三县及个别乡区棉地面积已发展到足够程度的,停止扩大面积,实行精耕细作政策,务使掌握植棉技术,对必需扩大面积的区域,应做到与精耕细作并进,还应示范推广起指导作用。继续在新区实行棉地三年不出公粮,贷给棉种,发放棉贷,贯彻奖励政策。”(16)在边区植棉政策的鼓励下,新推广区的棉花种植面积和产量都有了提高,如1944年陇东分区种植棉花3万亩,收花30万斤。(17)从1939年推广植棉以来,边区历年植棉亩数和收获量统计如表10—3:

从表10—3看出,边区推广植棉收到了良好的效果,棉花自给率不断提高。通过边区棉花的种植,到1944年,边区的棉花自给率达到85%以上了,这说明边区在推广植棉上取得的成效是很显著的。

①《陕甘宁革命根据地史料选辑》第2辑,第105页。

②《陕甘宁边区政府文件选编》第2辑,第521页。

③《陕甘宁边区政府文件选编》第2辑,第520—524页。

④《毛泽东选集》卷5,第770页。

⑤《毛泽东选集》卷5,第770页。

⑥边区银行:《1942年边区农贷的初步总结》1942年12月2日,《史料摘编·金融》第5编,第431页。

⑦《史料摘编·金融》第5编,第428—429页。

⑧《抗日战争时期解放区科学技术发展史料》第5辑,中国学术出版社1985年版,第163页。

⑨奚康敏:《回忆光华农场》,《抗日战争时期解放区科学技术发展史料》第1辑,中国学术出版社1983年版,第151—152页。

⑩《植棉问题》1948年,《史料摘编·农业》第2编,第600—610页。

(11)高自立:《边区植棉发展概况及今后推广方向》1944年2月10日,《史料摘编·农业》第2编,第593页。

(12)高自立:《边区械棉发展概况及今后推广方向》1944年2月10日,《史料摘编·农业》第2编,第595页。

(13)高自立:《边区植棉发展概况及今后推广方向》1944年2月10日,《史料摘编·农业》第2编,第595、596页。

(14)辛兰亭:《论延川县的棉花生产》,《解放日报》1943年2月19日。

(15)《陇东分区的生产展览会》,《解放日报》1943年12月22日。

(16)《植棉问题》1948年,《史料摘编·农业》第2编,第597—598页。

(17)中共庆阳地区党史办:《庆阳地区中共党史大事记》,内部资料,1990年版,第128页。