四 “精兵简政”:政权成本与社会负担的均衡

边区抗日民主政权是由工农苏维埃政权转变而来的,由于有了工农苏维埃政权的经验,加之“隶属”南京国民政府,需要在政权形式上“接轨”而主动吸收、采纳了国民政府政权的某些做法,此时的边区政权已经形成了相当完备的体系,社会控制能力得到加强。

边区的行政区划包括分区、县、区、乡、村几级。分区辖两个以上的县,设行政督察专员公署,为边区政府的派出机关;区辖乡,至少三乡,至多五乡,设区公署,为县政府的派出机关。因此,边区的主要行政区划为县、乡、村三级。根据1941年11月边区第二届参议会通过的《陕甘宁边区各乡市政府组织条例》,县以下农村基层法定社区范围和组成是:乡市区域范围,甲等乡纵横不逾10里,人口至多不得逾1500人;乙等乡纵横不逾20里,人口至多不逾1000人;丙等乡纵横不逾30里,人口不得逾1000人。乡市政府管辖下设行政村(或南关、北关……),行政村下设自然村(或坊甲),自然村或坊甲之下有的设有居民小组。

边区“两权半”的权力结构,延伸到农村基层。参议会延伸到县、乡。县和乡两级参议会在闭会期间由常驻委员会主持“一切日常事务”,常务议员县参议会5名,乡参议会3名。政府的触角则延伸至自然村。县政府由县政府委员会、县长和各职能科室组成。乡、市政府由政府委员会和乡长组成,下设若干委员会,其委员实行聘任,不脱产。行政村设村主任一人,自然村设村长一人,均由选民大会选举产生。司法系统边区有高等法院,边区以下较长时间没有地方法院,只在县政府内设有司法处,掌理民刑案件,在县长领导下进行审判。至1941年12月,在各县建立了地方法院。

除上述政权机构外,边区还在人民群众中组建了各种群众自治组织,通过众多的这类组织,把分散、孤立的农村社区结合成为整体。它们既是社会结构的实体,又是农村社区民众活动的形式,涉及到工、农、兵、青、少、妇,包括政治、经济、文化、教育、军事、卫生等社区生活的各个方面。如工会(当时工人的含义包括很广,除很少数量的产业工人外,大量的是雇农、手工业者和学徒)、农民救国会、青年救国会、妇女联合会(妇女救国会)、少先队、儿童团等等。在经济生产方面,建立了农村生产合作社、手工业生产合作社、综合合作社、运输合作社、消费合作社和信用合作社,农村还有各种变工队等农业劳动互助组织。不少界别的群众自治组织,又在界别之内建立了若干较小的组织,从而构成了一个个庞大的自治组织系统。如边区青救会1940年9月在10个直属县试建青年农场,年底又推广创办青年农民学校、青年技术学校等文化组织和青年林场、青年合作社、青年运输队、青年变工队、青年工厂、青年商店、青年生产小组等青年生产组织。延安市青联还设立了为已婚青年休假、为青年结婚服务的临时住所——青年旅社。从而形成了由下而上的青年组织的独立系统①。大量的民众自治组织,吸引了社会各界的群众。据统计,边区80%以上的群众都是“有组织的”。边区政权通过这些群众组织,把政府的政策、法令、主张等变成群众的自觉行动。如征公粮、服兵役、发展生产、移风易俗等等。这不仅强化了政权对社会的控制力,而且使政权能够及时接受来自各方面的信息反馈和监督,从而不断调整、完善、加强这种控制。

边区政权与国民党中央政府实际控制区域的政权比较,其体系有相似之处,也有完全不同之处。

相似之处是,两个政权的基层政权都采县、区、乡几级。国民政府1939年10月颁布《县各级组织纲要》,实行“新县制”,对县以下农村基层组织作了新的规定:乡(镇)是县以下惟一基层政权机构,乡(镇)以下保甲是“乡镇内之编制”,以上区署则为县政府派出的辅助机关。乡(镇)的编制,以10保为原则,不得少于6保,多于15保。保的编制,以10甲为原则,不得少于6甲,多于15甲。甲的编制,以10户为原则,不得少于6户,多于15户。在人口稠密的地方,一村或一街可设两保或三保,并推一人为首席保长。各保的编制,原有名称为村、街、墟、场等者,得仍其旧,但应逐渐改称为保,以归划一②。以户均4人计算,民国政府的乡(镇)所辖人口在4000人左右,而边区政权的乡(镇)所辖人口在1000人左右,要小得多,便于组织和领导。

不同之处在于:首先,人员素质大相径庭。以乡(镇)以下为例。边区政权乡(镇)以下为行政村、自然村,行政村的主任和自然村的村长经村民选举产生;国民政权乡(镇)以下为保甲,保长和甲长则是指定——任命的。边区乡镇以下政权的基本任务是组织生产、防奸防匪,注意民众的生活,与农村原有生活是一致的,民众选举的是“为自己办事的人”,所选之人一般为农村的公道精干之人,而这些人也以能够当选成为“大家的人”为荣。而国民政府的基层政权保甲最主要的使命是完成政府的各项摊派和苛捐杂税。这种以加强剥削和掠夺为目的的外来权力,和广大农村社区的原有生活是不相容的,也背离了原有农村权力文化的运作习惯,其结果是导致了政府基层权力与农村社区民众的脱节,而且也使村中原有自然精英领袖对于政府的任职视为畏途。因为作为国家法定领导将损害他们在农村中原有的作为社区庇护人所获得的崇高形象和巨大荣誉。于是这些乡村精英在国家任职面前纷纷退隐或辞职,“一般公正人士多不愿担任保甲长,一般不肖之徒又多以保甲长有利可图,百般钻营”,“正人不出,自然只有坏人的世界,良好的制度也就变成了剥削人民的工具,因此民众怒声载道”③。其次,两种政权所处的社区环境也大不相同。边区农村经过土地革命,经济结构、阶级结构发生了根本的变化,封建土地所有制被推倒了,地主阶级不存在了,富农减少或削弱了,雇农没有或很少了,中农和贫农成了农村中的主要力量。原来凭借财富、权势横行乡里的官僚、地主、豪绅、恶霸入了“另册”,原来毫无权利的农民和手工业工人成为农村政治的主体,从而摧毁了宗族、宗教迷信等封建势力在农村的根基,改变了农村社区旧有的自然权力结构。而国民政府的农村社区,其经济结构和阶级结构都没有大的变化,家族或宗族,各种非正式的会、社组织,所谓“内生的权力结构”,继续在农村发挥着很大的作用,形成对国民政府强加的外来权力结构的抗衡。

因此,边区的农村政权,比较国民政府属下的农村政权,对社会的控制力要大得多,强得多,有效得多。林伯渠1939年1月在边区第一届参议会所作的工作报告中例举的三件事可资说明:其一,1937年11月,日军进逼晋南,情况紧急,原定7日之内动员l万牲口到山西帮助运输,结果超额完成任务。其二,1938年10月构筑工事,整团整营地动员自卫军(农民自卫组织)参加,“每个人在寒冷的冬天参加了一个星期以上的夜工”。其三,“两年以来……总共动员了三万壮丁,开赴前线,他们并非由强迫征兵而来”。“边区内没有一个未及退伍年龄的退伍军人留在家里,他们早已整批的自愿的在民众热烈欢送之下,回到自己原来的部队中来。”

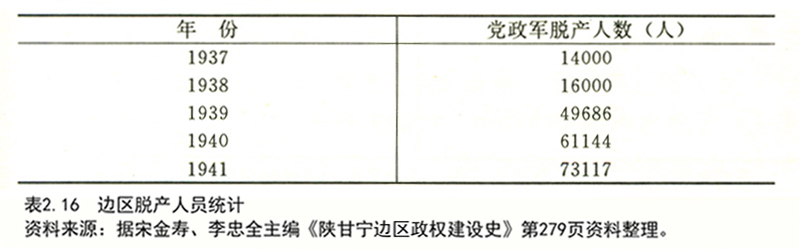

但是,边区政权随着自身的逐步完善,脱产人员激增,机构也庞大起来了。特别是1940年、1941年,国民党发动两次反共高潮,用重兵包围边区,中共被迫从前线陆续抽调军队保卫边区,致使边区的脱产人员(主要是军队)直线上升。

边区的自然条件差,地广人稀,土地贫瘠,交通不便,灾害频繁,生产力低下,经济落后,保障供给能力很弱。中共中央曾规定边区脱产人员不能超过人口总数的3%。而边区1941年实有人口为136万人,脱产人员比重已达边区总人口的5.37%,大大超过了规定。这7万多人,再加上8000多匹马的供给(1匹马的供给相当2个人的供给),使边区的财政不堪重负④。

边区的财政收入,绝大部分靠外援,包括国民政府发给八路军的抗日军费和国外侨胞、大后方民主人士的捐款。由于国民政府停发军费和截断了邮路,这两大部分收入没有了,边区的财政收入锐减,面临空前的危机。在这一情况下,边区政府只好多征公粮,这又造成了人民负担的加重。

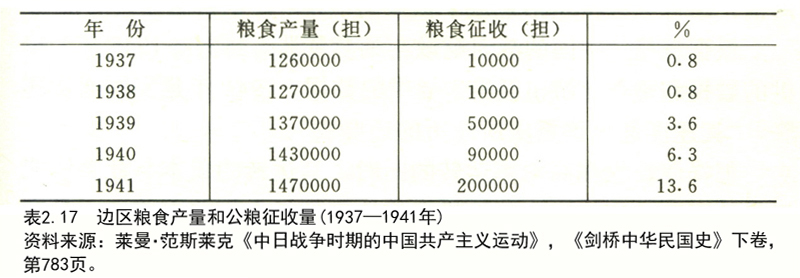

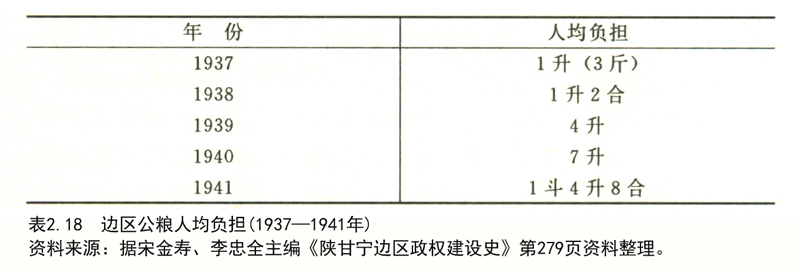

上表可见,边区公粮征收量从1939年开始直线上升,同1938年相比,1939年增加了4倍,1940年增加了8倍,到1941年则增加了19倍。所征公粮的数量占粮产量的比例也大幅攀升。人均公粮的负担量1941年比1938年增加3倍。当时边区人民粮食占有量人均l石l斗l升,缴纳公粮后已不足1石,再扣除应留的籽种,边区群众的实际消耗量每天只有六七两,不足1斤。加之1940年和1941年又遇自然灾害,群众的负担到了难以承受的地步。

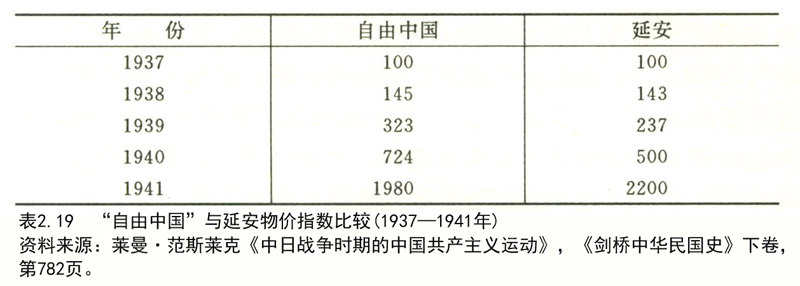

即使如此,边区的财政困难仍难以克服。1941年出现568.27万元(边币)的赤字,占整个财政的22.49%,只好用银行“透支”的办法来解决。在1940年“透支”358.71万元的基础上,又大量印发边币来填补财政上的窟窿。结果导致通货膨胀、物价飞涨。物价指数由1940年12月的716.9,上升到1941年1月的1075.5;2月又上升到1373;3月竟高达2224。四个月内上涨了两倍,给社会经济生活造成了极大的混乱⑤。

根据杨格《中国的战时财政与通货膨胀,1937—1945年》提供的数据和施兰《游击经济》提供的数据,1941年延安的通货膨胀,“其速度甚至比重庆所经历的还要快”。

怎样使政权在高效率运转的同时,其运转的成本与社会所能提供的资源达到均衡,就这样严峻地摆到了人们的面前。正是在这一情形下,边区参议员李鼎铭等11人在1941年11月召开的边区第二届参议会上,率先提出了“政府应彻底计划经济,实行精兵简政主义,避免入不敷出、经济紊乱之现象”的著名提案。参议会以165票(出席大会的参议员为209名)的绝对多数通过,并决议“交政府速办”。精兵简政的提案立即得到了中共中央、边区政府的高度重视。毛泽东表态,认为这是一服“对症药”,并亲自访问李鼎铭先生,进一步征求意见。中共中央随即发出了《关于太平洋战争爆发后敌后抗日根据地工作的指示》,要求各地“为进行长期的斗争,准备将来反攻,必须普遍地实行‘精兵简政’”。“‘精兵简政’,节省民力,是目前迫切的重要任务”⑥。

从1941年12月开始,到1944年1月结束,边区政权连续进行了三次大规模的精兵简政。

第一次精兵简政用了3个多月的时间,裁并了骈枝机构100余处,压缩政府编制24%,减少人员数千名。由于缺少经验,此次精简没有能改变政府部门在机构和制度方面存在的缺点。

第二次精兵简政边区政府邀请中共中央、中央军委及西北局成立了边区总编整委员会,边区各系统成立分会,以加强领导,并且明确了“紧缩上级,加强下级,政(务)事(务)分开,合署办公”的总体精简思路。这次精简又取得了一些成果,不足之处是只把上级机关的工作人员精简到基层,总量并没有减少。

吸取前两次精兵简政成效不彰的教训,第三次精简从一开始就强调“边区精兵简政的全部意义在于统一,少而精,提高效率”。为此,“必须把边区范围内的行政、地方武装、财政等完全统一于边区政府的领导,才能保证思想行动之更能一致与有效。必须组织简单,脱离生产的成员减少,才能保证不甚富庶的边区能够供给长期抗战以人力物力而不致匮竭。必须人尽其才,物尽其用,提高每个军政人员的战斗力与工作力,不使有任何物质的浪费,才能充实力量,准备反攻”。并且明确规定:“脱离生产的部队应不超过边区人民总数的2%,脱离生产的政民工作人员,应不超过全边区人民总数的l%。”⑦由于原则、目标都十分明确,此次精简取得了比较理想的成果。

首先是兵精了。军队内部裁并了骈枝机构,精简下来的人员充实到战斗岗位或送到学校学习深造,老弱病残则转到地方安置。以边区留守兵团为例,三次共精简了4400余人。由于加强了军政训练,部队的战斗力反而提高了。经过精简,军队的总数缩减至边区人口总数的2%。

其次是政简了。政权机关内部重新划分了职责与业务,裁并了四分之一的机构,精简了人员。原办公厅、民政厅、财政厅、建设厅、教育厅和物资局计有人员469人,精简后实行合署办公,保留279人,裁减190人,精简幅度高达40.5%。经过精简,边区政府系统人员由11500人减至7500人,减幅35%,脱离生产的政民工作人员缩至边区人口总数1%的目标基本实现。精简之后,政府机关机构臃肿、人浮于事、官僚主义严重的问题得到有效克服,办事效率有了很大提高。

边区政权三次大规模的精简,尽管也存在问题和不足,如有形式主义的偏向,不顾边区地广人稀的特点,搞“集中办学”、“集中办教育”,裁并学校和夜校过多,给群众造成不便;是建立在小生产基础之上的,而小生产的效率原则是“人多好办事,人多热气高,力量大”,因此,边区政治经济环境一转好,机构和编制又开始“回潮”,等等。但是,实行精兵简政,再加上又采取了其他一些措施,如开展大生产运动、厉行节约等,政权的人力、物力、财力消耗明显降低了,边区政权运作的成本与边区社会所能提供的资源逐渐达到了均衡。其结果,边区的财政状况好转,政府机关和军队的供给状况得到改善,同时,人民的负担迅速减少。

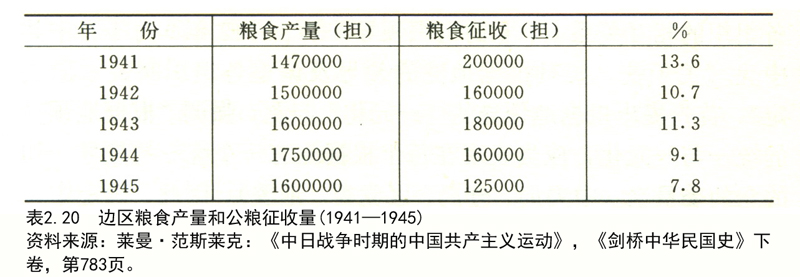

仍以公粮征收为例,表2.17表明作为边区民众税负的主要形式和内容的公粮征收量,1941年超过正常年景1938年的20倍,占边区粮食总产量的比例,增加了17倍,达到20万担的峰值。实行精兵简政后,公粮征量以及占总产量的比重逐年明显下降,1945年比1941年几乎下降了一半。如下表:

再以民众税负的另一主要形式和内容的民力征用为例。延安县1941年征用民力60025人,1942年减少至28493人,减幅52.4%。绥德县1941年征用民力74196人,1942年减至900人,仅为上一年的1/82⑧。

与此同时,厉行节约也取得了成效。边区“保安处等机关过去每人每日平均须用煤炭两斤,现在只要一斤(小秤),节省了一倍”。“三五九旅,不动员民力而动员指战员自己背粮,从甘谷驿陈家庄到南泥湾,一次就为人民节省一千个人工,三千个畜工和十一万元路费”⑨。

财政和供给状况的好转使边区政权可以比较从容地办更多的事,而人民负担的大幅度降低,则迅速消弥了民众负担过度而产生的对政府的怨恨,受到损坏的军民关系、政民关系和军政关系都得到了修补。边区政权在民众中的形象改善了,威信也大大提高了。民众负担的减少,还大大刺激了从事生产劳动的积极性,促进了生产的发展。表2.20粮食总产量,除1945年稍减外逐年增加就是一个很好的说明。

① 赵有奇:《陕甘宁边区青救会与青年运动》,见《陕甘宁边区政府成立五十周年论文选编》,第293页。

② 《县各级组织纲要》,《大公报》1939年9月22日。

③ 徐矛:《中华民国政治制度史》,第425页。

④ 阎树声等:《陕甘宁边区史》,第61页。

⑤ 宋金寿、李忠众:《陕甘宁边区政权建设史》,第279、280页。

⑥ 转引自《抗日战争时期精兵简政的提出和实施》,《文献与研究》1983年第2期。

⑦ 《陕甘宁边区精兵简政纲领(草案)》,陕西省档案馆、陕西省社会科学院合编《陕甘宁边区政府文件选编》第六辑,档案出版社1991年版,第329—332页。

⑧ 阎树声等:《陕甘宁边区史》,第87页。

⑨ 李鼎铭:《边区政府简政总结》,《陕甘宁边区政府文件选编》第八辑,第25、34页。