杜陵及陵园门阙的考古发掘

《汉书·宣帝纪》记载;“元康元年(公元前65年)春,以杜东原上为初陵,更名杜县为杜陵。”杜陵之名源于杜县,杜县又取名于杜地。周成王灭唐迁之于杜,为杜伯国。周宣王四十三年(公元前785年)杜伯入为王,宣王杀杜伯,其后代子孙力量微弱,归附于秦。春秋时代,秦武公灭亡了杜伯国,秦武公十一年(公元前687年)建立了杜县。杜县“城周三里一百七十三步”①。杜县故城遗址位于今西安市南郊杜城镇。杜陵位于杜县以东21里的鸿固原,所以此原史称“杜东原”。

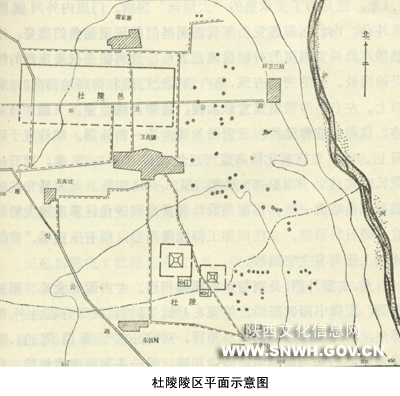

杜陵在今西安市雁塔区曲江乡三兆村南。陵区范围,南起长安县大兆乡东伍村、甘寨村,北至西安市雁塔区曲江乡马腾空村;西自三兆村西,东到浐河西岸。东西长三公里,南北长四公里。

杜陵位于鸿固原最高处,风景秀美,南望终南名山如屏,北眺京师宫观似锦;东临浐水白鹿原,西傍宜春下苑。刘询青少年时代喜欢在此游玩,即帝位后,预作寿陵选址于此。当然,这只是一个原因。宣帝不在渭北咸阳原上筑陵,还有其它原因,后面将一一说明。

杜陵封土形如覆斗,底部和顶部平面均为方形,边长分别为 175米与50米。封土高29米。陵墓四面正中各有一条羡道通向地宫。四条羡道大小、形制基本相同。每条羡道一般宽8米。羡道底部在封土边处深达20米。

宣帝陵墓,承袭了武帝和昭帝的随葬制度。陵墓内,金钱财物、鸟兽鱼鳖、牛马虎豹、应有尽有。《晋书·索琳传》记载:三秦人盗发杜陵时“多获珍宝”。

杜陵陵园平面方形,边长430米。陵墓居陵园中央。地面上的陵园墙垣已荡然无存,但墙基尚在,宽8米,厚2.5米。

陵园四面墙垣正中各辟一门。北门和东门已进行了考古发掘,西门和南门也进行了试掘和钻探。从已获得的考古资料来看,陵园四座门的形制、大小基本相同。1983年秋季发掘的东门遗址简况如下:

门距陵墓封土120米。门址通宽85米,进深20米。陵园门由门道、左右塾和左右配廊组成。

门道正对陵墓羡道,进深20米,宽13.2米。门道内外居中处,左右置门墩。两门墩大小、形制相同,均夯筑。每个门墩长3.3米、宽1.83米,现存高0.6米。两门墩间距6米,其间置两扇门,门下设木门槛。大门将门道分为内外两部分。门道内外各有一对明柱,柱下置大础石。础石呈鼓状,础石的置柱面进行了精细加工,加工面直径80厘米,这也就是明柱的直径。每对明柱间距6.92米。门道内外明柱,距门墩均为5.64米。门道地面铺设素面方砖。由于人们出入频繁,加之使用时间较长,发掘清理出来的铺地砖破裂得犹如宋瓷中的“冰花纹”。门道虽宽13.2米,但人行通道仅宽6米。通道左右两边似为列置仪仗的地方。

门道两边称塾,即左塾和右塾。两塾形制、大小基本相同,在门道左右对称分布。每塾面宽(南北)9.75米,进深 (东西)15.3米。塾的中部横筑一墙,墙宽1.9米,将其分为内外两塾。二者形制、大小基本相同。各为面阔四间,进深二间。门道两侧四个塾,各在靠配廊处开一便门,人们可以进门道,入檐廊,登便门,至塾内。四塾的四座便门形制、大小基本相同。便门宽1.5米,进深1.05米。便门门道或置木阶,或砖铺踏步,都是两级。左右塾的外面和前后有檐廊,廊宽1.03米,廊道铺素面方砖。檐廊外为散水,散水以河卵石整齐铺置。散水宽1米,内高外低,中间微显弧状。卵石散水上还可清晰辨识出挑檐柱槽的遗迹,其间距不一,最宽3.47米,最窄 1.1米。这是为了支承塾的“大屋顶”房檐。门道内外两侧散水外凸,由此可以想见当年陵园司马门的屋顶翘角的雄姿。外凸散水外并置四页方砖铺设成正方形,这可能是仪表庄严的门卫站岗处。塾的房基夯筑,塾内地面比门道和檐廊地面高0.5米以上。左右塾四壁均置方形木柱,既能承载屋顶,又能加固墙体。这种木柱称壁柱,三面嵌入墙内,一面外露。壁柱置于础石上。础石立柱面比檐廊或门道地面高3~5厘米,础石一般长52厘米,宽40~50厘米,厚21~24厘米。凡是转角柱的础石规格略大一些,可能是设计者考虑到转角柱承重较大的缘故。础石料精细。立柱面加工得光滑平整,颇有玉质感。有的础石上还刻有文字编号。

左、右塾外侧,分别与左右配廊相连。左右配廊大小、形制相同。配廊中间置隔墙,墙宽3.4米。隔墙将配廊分成内外两部分。内外配廊形制、大小相同,对称分布于隔墙两边。隔墙两头,一头与塾的中间隔墙相连,另一头与陵园墙相接。配廊宽敞,廊道宽3.28米,通长26.04米,地面以素面方砖铺设。廊道外为卵石散水,散水宽0.92米。配廊的廊道和散水分别与塾的檐廊和散水相连。配廊隔墙内外有壁柱,两壁柱间距 4.8米。每边置墙柱5个,壁柱截面为长方形,宽33厘米,进深24厘米。壁柱置于础石上。础石埋在地下,系暗础。础石的立柱面低于廊道地面12厘米。这类础石大多为花岗岩制作,个体很大,长116厘米,宽81厘米,厚60厘米。可见础石上的立柱负荷很大。这些暗础的础石面均进行了精细加工,有的打制出槽位,以便固定壁柱,防止滑动。础石底面一般不太规整,这是为了防止础石水平移位,使其稳定。门址的左右配廊,各自通面宽26.04米,进深11.8米。立面看去,应为两坡大屋顶建筑。

从东门遗址出土的瓦当来看,均为“长乐未央”文字瓦当,这该是一个特殊规定。瓦当面径18~20厘米,由此不难想象帝陵陵园司马门建筑之宏伟。

①《长安志》卷十二。

西汉十一陵/刘庆柱,李毓芳.—西安:陕西人民出版社,1987.7