西安地区唐墓壁画的布局和内容

宿 白

西安地区指今陕西省西安市及其附近诸县。在唐代,这里是京城所在和毗邻京城的京兆府雍州辖地。许多唐代皇室、贵戚、京畿大族的墓葬在这里;由于各种原因,不少外地流寓到京畿的人,死后也埋葬在这里;至于开国功臣、历朝的重要将相更以陪葬帝陵为荣。帝陵集中在今西安市附近的渭水北岸。因此,西安地区是唐代大墓集中的地点。

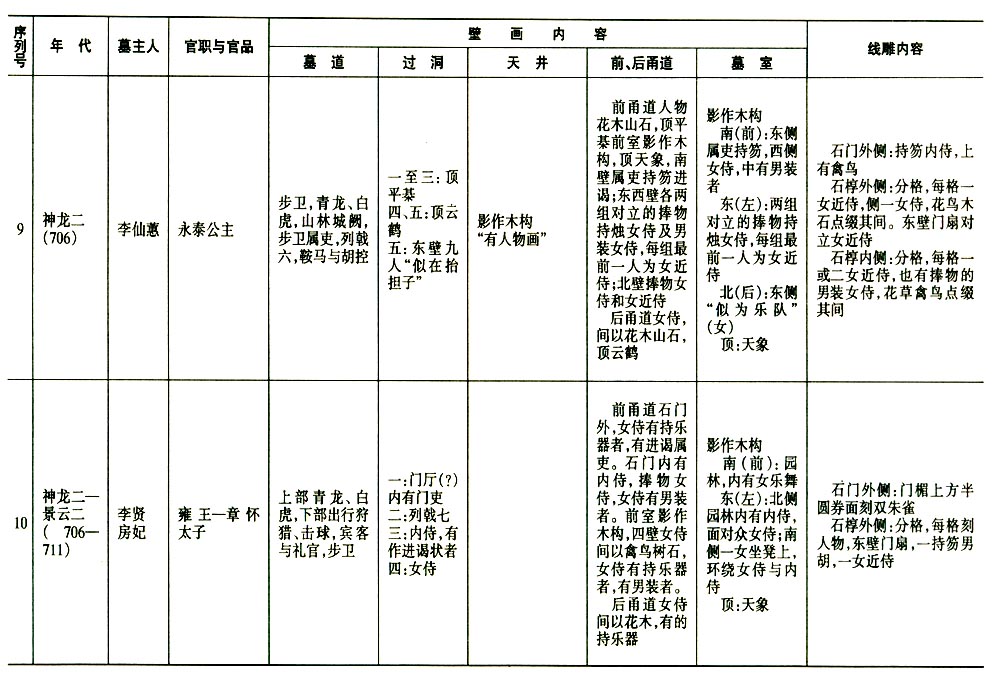

唐代较大的墓葬一般都绘有壁画,三品官以上的大墓的壁画,内容更丰富,技艺水平更高。西安地区多唐代大墓,所以研讨唐墓壁画,解放后西安地区的发现最为重要。但西安地区的唐代大墓和其他地点绘有壁画的唐墓有类似情况(1),墓中壁画全部完整被保存下来的极少,大多有不同程度的塌毁,甚至有的只残存一小部分。这样,本文重点研讨的项目——壁画的布局和内容,就遇到了困难,不得不使本文增加某些推测成分,这一点是事先应予说明的。另外不少大墓墓内安装了石门,有的还使用了石棺或石椁,这类石门和石葬具都施线雕(2),线雕内容与和它相应位置的壁画内容大体相似,因此在分析壁画内容时,个别地方也借用了这些线雕的资料。

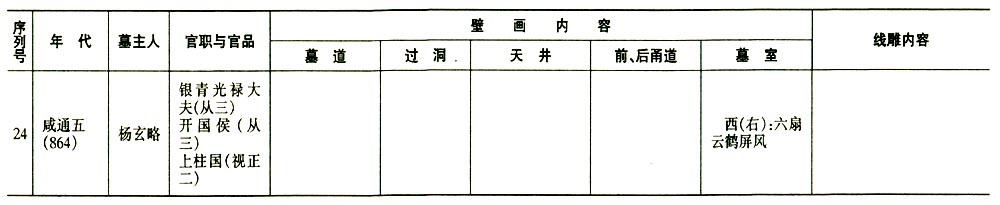

本文所使用的资料,分别出于24座墓葬,其中20座的资料全部或大部已公开发表;另4座墓葬的资料,根据有关同志的文字记录和作者的参观记录。

24座墓葬都随葬了墓志,所以它们的壁画绘制时间都有接近的绝对年代可为凭据。现依年代顺序,将各墓壁画的大致内容按所在的位置列成文末附表。在检阅该表之前,需简单说明墓葬中描绘壁画方位的名称,因此请先注意一下。

在附表中我们看到了4处壁画布局和内容有了较大变化的所在:

序列号1、2之间,即631年李寿墓与651—675年阿史那忠夫妇墓之间;

序列号7、8之间,即675年李凤墓与706年懿德太子李重润墓之间;

序列号14、15之间,即729年冯君衡墓与745年苏思勖墓之间;

序列号21、22之间,即781年郯国大长公主墓与844年梁元翰墓之间。

表中出现的这4处情况,我们认为不应是偶然的现象,而是反映唐墓壁画大致分作五个阶段的标志。下面我们即从布局和内容两方面,初步分析一下各阶段壁画的时代特征。

序列号2即651—675年阿史那忠夫妇墓之前的第一阶段,只有631年李寿墓(序列号1)一例。

李寿墓壁画和其后的唐墓壁画比较,最突出的不同,是墓道、天井和墓室三部分的壁面布局分上下两栏;其次是全部壁画的安排,分成了两个单元,即以最后天井(第四天井)壁面画列戟的所在分界,前后壁画内容各成一单元。前后两单元都绘出了较宽阔的空间。前面单元即从墓道到过洞、天井的壁面:上栏,墓道最前方画飞天引导,其后是出行游猎、农牧生产和炊厨设备等内容;下栏,画骑步仪卫和为墓主人准备好的鞍马扇盖(过洞不分栏,皆画步卫)。很明显,这部分主要是描绘墓主人外出游猎的场面。后面单元即甬道和墓室的壁面:甬道前部(石门外)绘有属吏进谒的形象,后部(石门内)东壁画寺院,西壁画道观;墓室西壁上栏残存马厩和仓廪,北壁残存具有多层院落的宅第,宅第右侧有园林,宅第前后院中部绘出了歌舞正酣的情景,这座宅第应是墓主人李寿的私邸。后面单元的壁画值得注意的是,它不仅是描绘墓主人的内宅生活,而是把当时上层人物内宅的附属建筑物都包括了进去,并且在墓室壁面绘制了与墓主人内宅生活没有直接关系的马厩、仓廪等内容。

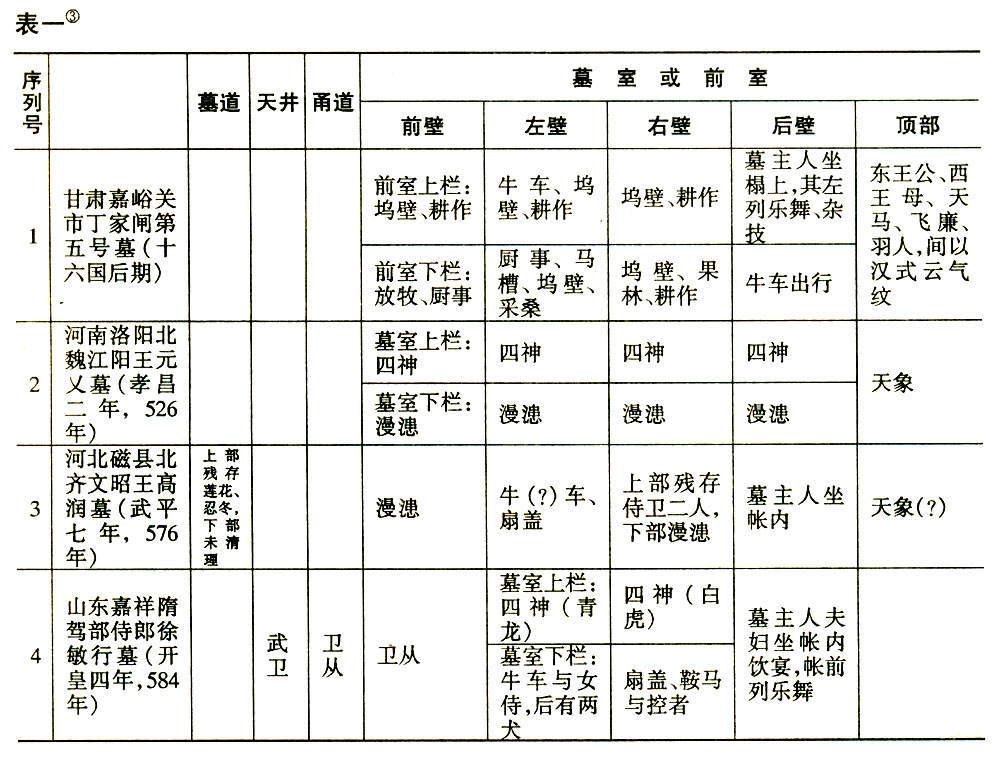

李寿墓的壁画布局和内容是不是一个偶然的孤例呢?可不可以看作是唐代早期这类墓的壁画的一般情况呢?近年由于各地十六国迄隋墓壁画的发现,我们认为李寿墓壁画布局和内容的主要特点,是渊源有自的。各地新发现的有关情况如表一。

表中所列4墓资料虽不齐全,全墓室(或前室)壁画大体多作上下两栏布置(4);另外,最近山西省考古研究所在太原南郊清理的一座大型北齐墓墓道与墓室壁画皆分上中下三栏、过洞天井壁画皆分上下两栏布置(5)。这种壁画分栏布局,可上溯到东汉魏晋(6)。可知李寿墓壁画分栏的做法系沿袭旧制。表中4墓墓室以前部分的壁画大都不存,但上述太原南郊大型北齐墓墓道壁画的发现,补足了这个缺欠。该墓墓道壁画内容是仪卫出行与归来,它与该墓墓室四壁绘墓主人夫妇内室生活和准备墓主人夫妇出行的鞍马牛车,显然不是接连紧密的一个单元的布局。这一特点与李寿墓壁画几乎完全相同。此外,洛阳北魏元乂墓和嘉祥隋徐敏行墓以及太原南郊北齐墓墓室内都描绘了四神;磁县北齐高润墓和嘉祥隋徐敏行墓墓室左壁都描绘了场面较大的牛车;徐敏行墓和太原南郊北齐墓墓室右壁还保存了与左壁牛车相应的鞍马;高润、徐敏行两墓和太原南郊北齐墓墓室后壁又都描绘了墓主人内室生活。以上情况,大约可以说明墓室壁画这样的安排与内容,应是北朝以来这类墓的流行做法(7)。依此推测李寿墓墓室后壁现存的宅院女乐,约是墓主人内宅生活的部分残存;而右壁上栏绘马厩、仓廪,其相邻的下栏塌毁的壁画,说不定就有可能如徐敏行墓、太原南郊北齐墓两例,原来也画出了鞍马。这个推论如果不误。那么与右壁相对的,壁画已全部塌毁的左壁,原来就有可能是牛车的题材了。李寿墓墓室壁面没有绘四神,但置放在墓室内的石椁的外壁,却按方位雕出了四神(8)。至于残存于李寿墓第三天井壁面的耕牧壁画,显然也和甘肃嘉峪关市十六国后期丁家闸第五号墓前室壁面所绘的耕作与放牧有关。

从以上各墓壁画的比较,可以初步了解李寿墓壁画的布局特点和主要内容大都渊源有自。李寿墓壁画中出现的新内容,我们粗略地查核了文献记载,知道也有不少是当时沿用旧制度、旧习俗的反映。如最后天井两壁绘列戟,“三品以上门皆列戟”之制,早已流行于隋代(9)。又如甬道后部(石门内)东壁画寺院,西壁绘道观,大约也和隋文帝建大兴,于皇城之南中轴大街(朱雀大街)东侧置大兴善寺,西侧置玄都观的设计(10)有关。但列戟与寺观,是否在唐初以前就出现在墓葬壁画中,目前由于资料缺乏,尚不便多作推论。

以上情况,大致可以说明李寿墓壁画以承袭前一时期的因素为主,较鲜明的唐代墓葬壁画的特点,还没有出现。这一点,大约可以视作唐墓壁画第一阶段的总的情况。

第二阶段,序列号2—7,即从653—675年阿史那忠夫妇墓⑾到675年李凤墓,共6座墓例。其中苏君墓志石已佚,据有关情况初步考定似为苏定方墓(12)。

这6座墓的壁画都是单栏形式,像前阶段李寿墓那样壁画分栏的做法已看不见了。整个墓壁画的布局走向一元化,墓道两侧壁绘主人出行时宅第门外准备好的各种仪卫和车、马,过洞、天井绘列戟以前的部分,有的画步卫、属吏,有的画马、驼,这些实际都是墓道壁画的延续部分,列戟以后部分多绘女侍;甬道两壁的壁画,又是过洞、天井列戟以后部分的延续,绘以捧持器物的女侍为主的男女侍从;墓室四壁也多画女侍。这样,从表示是宅第门外的墓道壁画到表示是宅第内室的墓室壁画,前后紧密连贯成为一个长卷式的既和谐又简洁的整体,显然和前一阶段分成二个单元的布局大不相同了。

第二阶段壁画内容和内容的安排,与前阶段的具体差异,首先表现在墓道壁画上,第一阶段布置在墓室的四神形象,这时其中的青龙、白虎也出现到墓道两壁的前方,取代了引导的飞天;青龙、白虎之后,是鞍马、牛车和步卫、属吏,这个内容李寿墓分画在墓道和墓室两处,这时则集中于墓道以及其后与之相连的过洞、天井壁面。其次墓道与墓室之间的过洞、天井和甬道部分的壁面外围,出现了影作的仿木结构,有的在过洞、甬道顶上还画出了天花板——平棊,这就进一步把这部分装饰成宅院的过厅。不消说,像李寿墓的农、牧、厨事的壁画没有了,就是宅院的附属建筑物如寺院、道观等图像也没有了。影作木构的两柱间画属吏和伫立持物的男女侍,女侍中有的扮男装,男或女侍之间有的还绘出了简单的花草点缀。至于墓室四壁的影作木构,有的比上述部分还复杂,如675年李凤墓墓室影作木构中画出了重栱,甚至还在影作木构的上方砌和绘出真假菱角牙子各一层。影作木构是这阶段比较普遍出现的新事物,它的出现和柱间描绘的男女侍相配合,使墓内宅院化这个唐墓壁画的特点,在第二阶段就更加鲜明了。墓室影作木构的柱间伫立成排的女侍中,多演奏乐器的形象,668年李爽墓壁画中的女乐,身高仅比真人略低,在1.47—1.44米之间;也有舞蹈的形象,如658年执失奉节墓。文献记载8世纪的著名画家王维(701—761或698—759)曾在长安昭国坊的一处世家宅第的屋壁上看到“奏乐图”(13),这个故事虽然晚些,但可证明这类乐舞壁画,也画在唐代豪贵的现实的屋壁上(14)。

出人意外的是1958年在前苏联中亚塔吉克共和国片治肯特(Pyanjikent)的一处7—8世纪的居室遗址的壁画里,发现了和这阶段壁画相似的内容,有穿着与执失奉节墓、李爽墓墓室壁画中同样的衣裙和高头履的成排的女乐舞,有和阿史那忠夫妇墓过洞天井壁画、苏定方墓(?)天井壁画中相似的腰垂*(上般下革)囊、手持笏板的属吏,还有与执失奉节墓墓室所绘舞女衣饰相似的女近侍(15)。片治肯特当时是粟特人(Sogdian)昭武九姓的地区。5世纪以来,昭武九姓就和中原地区发生了较多的联系。6世纪中期,往还更加密切,“龙朔元年(661)以陇州南由令王名远为吐火罗道置州县使,自于田以西,波斯以东,凡十六国,以其王都为都督府,以其属部为州县”(16)。于田以西、波斯以东,昭武九姓的地区应是其中的重要部分。大约就是由于这样的因缘,东西相隔八千里的长安和片治肯特,竟出现了极为相似的壁画内容。1965年,昭武九姓中的宗主国——康国描绘唐人形象的壁画也发现了。发现的地点在片治肯特西约70公里的撒马尔干(Samarkand)郊外阿弗拉西阿勃(Afrakánda)古城,即古康国都城遗址中。壁画的内容虽然不是成排的女乐和属吏,但人物形象和服饰却与上述片治肯特的发现极为近似(17)。看来在西突厥溃散之后,当时的东西文化交流,确实出现了空前的盛况。

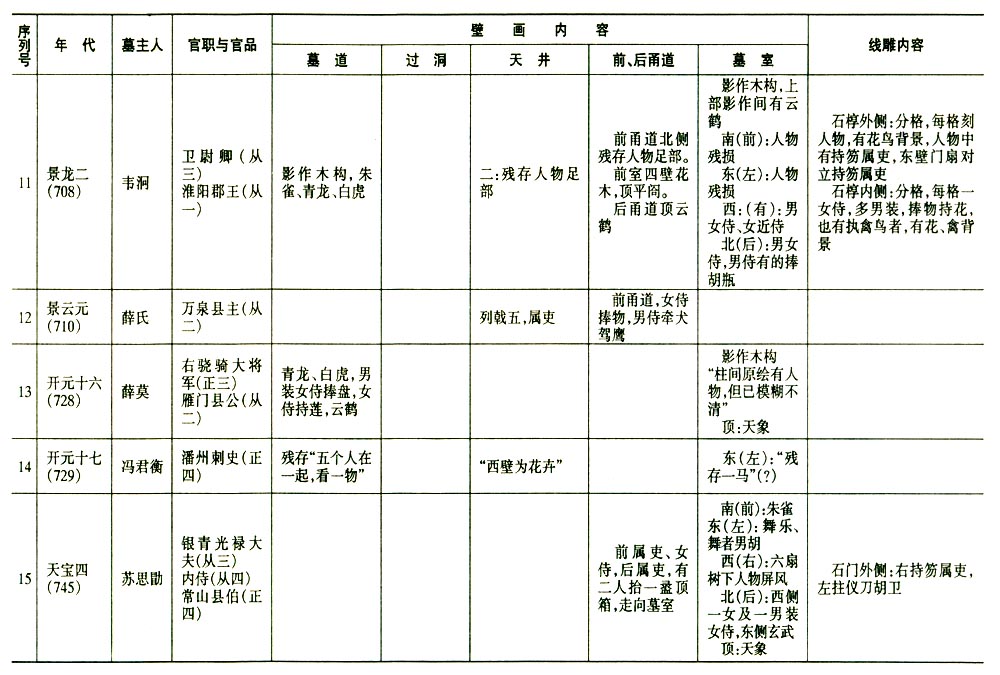

第三阶段,序列号8—14,即从706年懿德太子李重润墓到729年冯君衡墓,共7座墓例。

这7座墓从壁画内容和墓葬结构以及随葬品等情况看,都可以分作两组。第一组有4座墓,即序列号11—14,墓主人身份与上阶段的6座墓的墓主人身份相似。第二组有三座墓,即序列号8—10,墓主人则具有比第一组更高的等级。这两组墓的壁画布局,都和上阶段6座墓相同:不分栏;并前后延续连成一个单元。但在内容与安排上,却和上阶段的6座墓有较大的不同。现按上列组序分别叙述如下。

第一组 墓道壁画简化了,以前较重视的,为墓主人准备的外出车、马、仪卫已罕见,偶存者场面也大大缩小,被安排在天井和甬道壁面。墓道两壁主要内容变成了青龙、白虎,有的在青龙、白虎之前增画了朱雀;青龙、白虎之后,有的绘出一般的捧持器物的男女侍。影作木构扩及到墓道壁面,如708年韦泂墓。729年冯君衡墓的天井壁面出现了专绘花卉的情况。韦泂墓甬道顶部绘满了云鹤,他的墓室上部影作木构间也绘有云鹤。原来较简单的影作木构中的叉手,728年薛莫墓的墓室里绘出了繁缛的装饰。墓室四壁的男女侍大多塌毁,从韦泂石椁的人物线雕中可以知道,这时人物中间的女侍动态增多,男装的打扮也逐渐多样化。值得注意的是,前阶段点缀在人们间的花木,这时已发展成各种花树和流云禽鸟组成的较为复杂的背景了(18)。

第二组 3座例墓的墓主人身份都极为特殊,有中宗的长子懿德太子李重润、女儿永泰公主李仙蕙墓,还有武则天的第二子章怀太子李贤墓。前两墓更受到再高一级“号墓为陵”的待遇。章怀太子李贤葬时以雍王礼,“雍墓不称陵”(19),所以和前两墓有别。前两墓墓道壁画在青龙、白虎之后,都绘有山林城阙,城阙之后是仪卫队伍。懿德的仪卫多骑卫,鞍马之外还有轺车和东宫官属;永泰在青龙、白虎前后都排列了步卫。章怀墓墓道壁画,前面绘出行、游猎、击球,后面上部画青龙、白虎,其下画宾客和陪同宾客的礼官,之后列步卫。此3墓墓道壁画比第一组复杂得多。看来,第一、二两阶段重视墓主人外出仪卫的内容,这时第一组中还在继续。墓道与墓室之间的壁画情况,也和第二阶段墓葬相似:大部分壁面都影作木构;列戟壁画以前的过洞、天井壁画,还是墓道出行仪卫的延续,懿德第一、第二过洞所绘架鹰、牵豹、犬和第二天井绘牛车即是一例;列戟之后的过洞、天井和甬道、前室壁面多绘男女侍,其间缀以花草树石,永泰后甬道顶绘出了云鹤。应予注目的是懿德、永泰前室左右壁和墓室左右壁,都各绘两组相对伫立的女侍每组最前一人形体略高大,梳高髻,有的还不捧持器物,显然与其他女侍不同,这当是高一级的女近侍的形象;至于懿德石椁门扇线雕着冠穿礼服的妇女,无疑是描绘东宫的女官。上述女侍群这个壁画题材,不见于章怀。章怀甬道和前室各壁所绘女侍动态自由:有的观鸟捕蝉,有的相对絮语,有的持物前行,也有的伫立仰望,还有携带儿童(侏儒?)的。其墓室壁画生活气氛更为浓厚,东壁内外两幅,都以园林为背景,一幅绘一女坐凳上,环以女侍和内侍,另一幅一内侍面对作游乐状的女侍九人。南壁西侧也以园林为背景,描绘乐舞情景。看来,懿德、永泰壁画似按一定制度和格式所绘制,而章怀壁画则拘束甚少,题材多样,特别是墓室壁画中坐着的妇女,很有可能是该墓女主人的形象,这一点是值得注意的(20)。

这一阶段第二组地位特殊的墓葬壁画,还保持了出行仪卫的内容,和前阶段墓主人身份相似的第一组的壁画则几乎淘汰了这个传统的题材。影作木构在这阶段高度发展。墓室壁画人物形像的姿态动作和背景题材越来越自由化,这种情况反映在石椁线雕上尤为显著。背景题材中的花卉、云鹤,都出现了独立的画面。综观壁画全部,游乐内容的增多,是一、二两组的共同点。许多游乐的题材中,表现了中亚的强烈影响,章怀墓大场面的击球和懿德墓绘出的猎豹,以及懿德与万泉县主墓(序列号12)绘出的长喙细腿的波斯犬,都来源于中亚乃至西亚。唐代诸王击球,最早记录见《封氏闻见记》所记景云中(710—711)诸王与吐蕃击球(21),章怀壁画适绘于此时,懿德墓绘胡人牵豹与鹰犬同列,知为猎豹。波斯、粟特地区狩猎用豹,文献记载这个地区贡豹,始于开元初,盛于开元天宝间(22)。“波斯国多骏犬,今所谓波斯犬也”(23),文献记昭武诸国贡犬,也多在开元天宝间(24)。而上述这些壁画资料或早于文献记录,或与文献记录约略同时。此外,懿德壁画女侍所捧持的短颈玻璃瓶和永泰壁画女侍所捧的高足玻璃杯,似亦来源于西方。8世纪以还,唐代上层共行奢靡,壁画绘出的西方器物与游乐,也是这种奢靡之风的一端,但从当时东西文化交流频繁这一方面观察,壁画和其他遗迹中出现的和西方有关的事物,都是很重要的形象证据。

第四阶段 序列号15—2l,即从745年苏思勖墓到787年郯国大长公主墓,共7座墓例。

这7座墓也可分作两组。第一组5座,即序列号的14、16、17、18、20,这5座墓主人身份与上阶段的第一组相似。第二组2座,即序列号的15、19、墓主人身份较第一组为低。

第一组 墓道壁面前画青龙、白虎,后画捧物女侍,也有在青龙、白虎之前画出云鹤的。过洞画男侍。天井画列戟。外出仪卫即使像身份特殊的郯国大长公主(787)的壁画中也没有了,该墓仅存的鞍马题材被画在天井壁上。影作木构被淘汰,是和壁画内容要求进一步紧密连系相关的,如745年苏思勖墓甬道壁面绘抬盝顶箱的行列和墓室东壁画十二人成组的乐舞。还有这时墓室中流行的墓主人像,如756年高元珪墓室北壁画墓主人端坐椅上,两侧各立一女侍等。这些需要宽敞壁面的壁画。分间隔开的影作木构,显然就成了障碍。这时还出现了可以直接取代影作木构的折扇式屏风画。折扇式屏风既可绘之于一壁,也可折绘于多壁(25),它有影作木构分格安排的优点,又可避免因全部壁面都作若干间隔而形成的单调划一。苏思勖墓墓室西壁六扇屏风画都绘树下人物,六幅人物动作不同,但形象相似,有人推测这类人物屏风画中的人物,“可能是描绘墓主人生前的生活情景”(26),这个推测与上述这阶段墓室内出现墓主人像壁画的情况是一致的。另外,墓室南壁东侧画正面朱雀(27),与之相对的北壁东侧画玄武,看来也是首先出现在这一组墓中的。

第二组 墓室无壁画。这组墓墓道之后无过洞、天井,直接与甬道相连,甬道壁面有的绘鞍马。墓室壁面与第一组同,盛行墓主人像和屏风画。765年吴贲妻韩氏墓墓室西壁画妇女屏风,六幅妇女和第一组苏思勖墓墓室西壁的树下人物屏风情况相同,都是形象极为相似。745年雷内侍妻宋氏墓墓内西壁画墓主人像,与之相对的东壁画乐舞。这种相对壁面配合成组的安排,是这时新出现的。第一组中苏思勖墓墓室与东壁乐舞相对的西壁,即绘树下人物屏风,这应是和上例相同的有意的相对成组地安排。

这一阶段墓道壁画走向衰落,有的只剩下青龙、白虎。身份较低的第二组已把墓道两壁空置起来,不再绘制壁画了。墓内壁画女侍的比例增多。墓室壁面流行的壁画内容是墓主人像和可能是描绘墓主人形象的人物屏风;还有上面两种内容与乐舞相对成组的情景,其中最具阶段特征的是折扇式人物屏风画的流行。屏风是室内的设备,我们从敦煌约自8世纪初期和中期的洞窟壁画里,看到不少在居室床榻之后或在佛龛坛座之后绘置折扇式屏风的景象(28),新疆吐鲁番高昌古城(唐西州城址)北阿斯塔那发现的武则天长安二年(703)张礼臣墓(M230)中随葬了折扇式人物屏风的实物(29)。墓葬中变实物为壁画,似乎也从这个时期开始,山西太原西南郊新董茹村和金胜村发现的属于武则天晚期的四座中小型砖室墓(30),墓室棺床后面的壁面,都绘出八或六扇树下人物屏风。因此,我们怀疑这种折扇式屏风画,可能先流行在地方上的墓葬里,可是当首都长安墓葬盛行了这种题材的壁画后,不久就普遍地流行起来,远在西州的大约是大历年间(766—779)的65TAM38墓室后壁(31)和72TAM216墓室后壁(32)都出现了人物屏风画,即是一例。

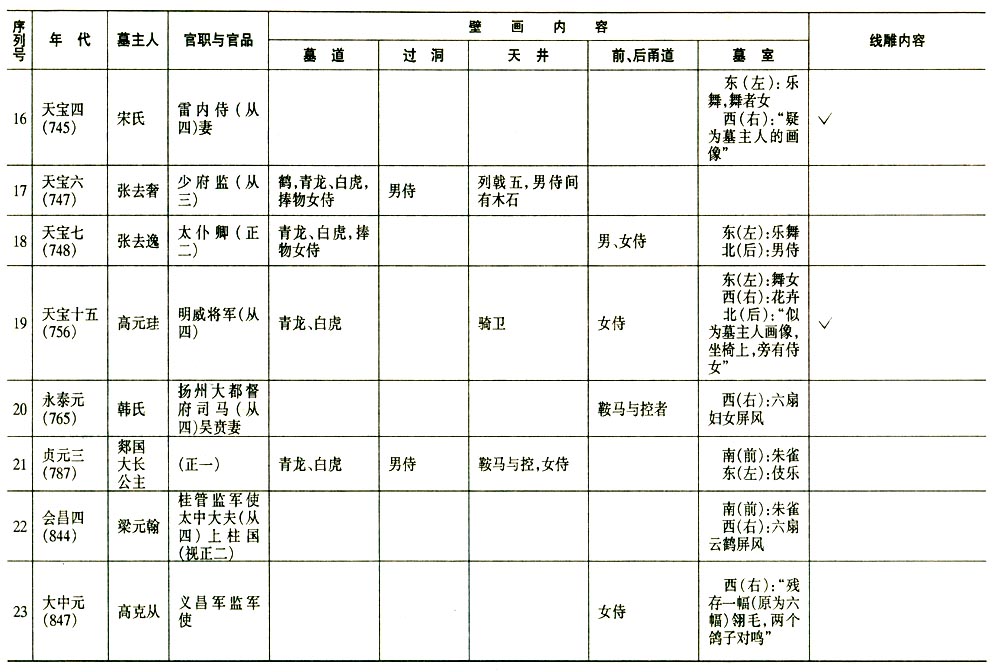

第五阶段 共3座墓,即序列号22—24。

这3座墓墓主人身份与上阶段第一组墓墓主人身份相近。壁画更简化了,简化的情况与上阶段第二组墓类似。墓道无壁画,与墓道衔接的甬道壁面,只画出一、二个女侍。壁画集中在墓室,从现存西壁的壁画看,都绘屏风六扇。屏风画的内容改变了,云鹤、翎毛(33)取代了人物,特别是云鹤题材更为盛行。3座墓除一座残存鸽子的图像外,另外两座都画云鹤。云鹤入画,盛于7、8世纪之际的武则天晚期和中、睿宗之世,当时薛稷画鹤,时号一绝(34),其所绘厅堂鹤壁,又见咏于李白、杜甫(35);鹤样入屏,更为薛稷所创意(36)。9世纪,达官文士赏鹤成风(37),寄鹤、忆鹤之什,著录繁多(38)。太和初(827)白居易自苏州携鹤归洛阳和开成初(876)裴度乞得白居易双鹤事,更传为佳话(39)。因此,这时的品官墓室中流行描绘云鹤屏风壁面,就不是偶然的事了(40)。晚唐李复言《续玄怪录》记成道后的裴谌于广陵幻化的宅第,其“中堂……屏帐皆画云鹤”(41),这段记录似乎又告诉我们:晚唐云鹤屏风的流行,还可能与道教有关。

上述西安地区五个阶段的唐墓壁画特征鲜明,我们认为大体可以概括有唐一代长安及其附近墓葬壁画的演变顺序。

第一阶段虽然只有贞观四年(630)李寿墓一例,但其壁画布局与内容沿袭北朝、隋墓壁画旧制,这一点是非常清楚的。这样的布局和内容与第二阶段差别较大,又可说明他们之间应有较长的时间间隔。因此,这一阶段大约上面可以概括高祖时期,下面可以延及太宗中期。

第二阶段唐代壁画特征开始出现。这阶段例墓的年代,最早的是永徽四年迄麟德初(653—664),最晚的是上元二年(675),都在高宗在位的时期(650—683)。高宗殁,嗣圣元年(684)“九月,大赦天下,改元光宅……改东都为神都”(42),迄神龙二年(706)“冬十月己卯,车驾还京师,戊戌至自东都”(43),其间二十余年,唐代京城实际在东都洛阳。因此西安附近未发现武则天时期较大的墓葬,所以西安地区唐代墓葬壁画缺乏这一时期的实例。

第三阶段是唐墓壁画特征的形成时期。这阶段壁画例墓,最早的是神龙二年(706),即唐皇室西返长安之年,最晚的是开元十七年(729)。尽管这阶段的主要例墓大部分在开元以前,但开元十六年(728)、十七年(729)两墓壁画接近它前面的因素比较多(如墓道人物还较多,墓室壁画的影作木构和其间布置的人物等情况);而与它后面的天宝四载(745)墓的壁画差别则较大。因此,我们估计第三阶段的下限,大约可以到开元后期。这阶段开元以前的例墓中3座特殊身份的墓葬墓主人入葬的时间,在神龙二年(706)四至七月间(44),即都在十月还都长安之前,其时上距神龙元年(705)十一月武则天之死不满一年。因此,可以推测此3墓壁画所代表的时代,至少应包括武则天晚期。这样,第二阶段与第三阶段间的空缺,就可稍予补充了。

第四阶段,第二、三两阶段所形成的壁画特征,在此阶段有了较大的改变。这阶段的最早墓例是天宝四载(745)墓,最晚墓例是贞元三年(787)墓。第四阶段自天宝以降,大约可以包括肃、代、德三朝(756—805),它的下限可能到了8、9世纪之际。

第五阶段与第四阶段墓例的时间间隔较长,但从壁画上观察,第五阶段应是第四阶段的简化,出现的差异,也是在第四阶段流行的主题——屏风画内出现的。它和文学作品中,晚唐不过延中唐的余响、渐入衰境的情况有些类似。这阶段包括的时间,大约从元和以后以迄唐亡(806—907)。

注释:

(1)其他地点唐墓壁画保存较好的,有山西太原和新疆吐鲁番地区的发现,具体情况见本文后面论述的第四、第五两阶段。壁画塌毁较多本文未涉及的墓葬,其中较重要的有四川万县永徽五年(654)永州刺史冉仁才与其妻汉南县主合葬墓,见四川省博物馆:《四川万县唐墓》,《考古学报》1980年4期;湖北郧县开元十二年(724)嗣濮王李欣墓,见高仲达:《唐嗣濮王李欣墓发掘简报》,《江汉考古》1980年2期;广东韶关开元二十九年(741)尚书右丞相张九龄墓,见广东省文物管理委员会等:《唐代张九龄墓发掘简报》,《文物》1961年6期。

(2)石门、石葬具上面雕刻的各种图像,原皆赋彩,不过大多脱落无存,陕西三原贞观四年(630)司空淮安郡王李寿(字神通)墓的石门、石椁尚保有残迹,可以为证。

(3)资料来源:1.《酒泉嘉峪关晋墓的发掘》,《文物》1979年6期。

2.《洛阳北魏元乂墓调查》,《文物》1974年12期。

3.《河北磁县北齐高润墓》,《考古》1979午3期。

4.《山东嘉祥英山一号隋墓清理简报》,《文物》1981年4期。

(4)嘉峪关丁家闸5号墓原《报告》谓前室壁画分五层(栏),该墓现有原大临摹复原模型,陈列在兰州甘肃省博物馆。按自上第一二两层(栏),系绘在墓室顶部,第五层(栏)绘在壁面下的方坑内。因此,就前室四壁言,壁画只有二栏,即报告中的三、四两层(栏)。又此墓后室(墓室)壁画亦分栏,《报告》云:“共分三层,第一层绘庆云,第二层以土红宽带环绕,内绘二奁、三方扇、二盒、二拂、一弓、一箭筩和一柱形物……第三层绘三丝束、三捆札的绢帛。”

(5)此墓1951年发现,当时中央文物局曾派谢元璐同志前往调查,见《文物参考资料》2卷4、5合期(1951)中的文物局纪事。1979年开始发掘,迄未完工,资料未发表。文中所列简况,系作者参观记录。

(6)近年发现的河南密县打虎亭汉墓(参看安金槐等:《密县打虎亭汉代画像石墓和壁画墓》,《文物》1972年10期)、内蒙古和林格尔护乌桓校尉墓(参看内蒙古文物工作队:《和林格尔发现一座重要的东汉壁画墓》,《文物》1974年1期)皆如此。魏晋仍之,如甘肃嘉峪关市发现的魏晋墓(参看嘉峪关市文物清理小组:《嘉峪关汉画像砖墓》,《文物》1972年12期)。与北朝同时的南朝墓葬亦然,如江苏丹阳发现的南齐墓(参看南京博物馆:《江苏丹阳胡桥南朝大墓及砖刻壁画》,《文物》1974年2期;又《江苏丹阳胡桥、建山两座南朝墓葬》,《文物》1980年2期)和河南邓县墓(参看河南省文物工作队:《邓县彩色画像砖墓》,文物出版社,1958)。

(7)四神、鞍马、牛车是南北朝以来墓室左右壁的流行画题。前引河南邓县墓出有牛车、鞍马和四神画像砖。洛阳北魏孝昌二年(526)江阳王元乂墓墓室四壁上部“有四象图(或叫四神、四灵)的零星残迹”,下部已漫漶不可辨识(参看洛阳博物馆:《洛阳北魏元乂墓调查》,《文物》1974年12期)。这样的壁画题材,还影响到东北高句丽地区,抗战时期日本人在今吉林集安洞沟挖掘的舞蹈冢,墓室顶下部绘四神,左壁绘牛车出行和骑马出猎,后壁画墓主人饮宴(参看池内宏等:《通沟》,东京日满文化协会,1938)。

(8)石椁或石棺外壁雕四神,早于李寿墓者有洛阳上窑大队北魏墓发现的石棺,该棺左右外壁雕仙人双龙虎(参看洛阳博物馆:《洛阳北魏画像石棺》,《考古》1980年3期)。陕西省博物馆藏咸阳发现的北周石棺,左右外壁雕青龙、白虎(见王子云:《中国古代石刻画选集》,中国古典美术出版社,1957)。至于四神俱全的石棺线雕,有陕西三原开皇二年(582)广德郡公李和墓的石棺(参看陕西省文物管理委员会:《陕西省三原县双盛村隋李和墓清理简报》,《文物》1966年1期)和《中国古代石刻画选集》著录的洛阳出土现已流落国外的隋石棺。

(9)《隋书·柳彧传》:“高祖受禅,(彧)累迁尚书虞部侍郎,以母忧去职。未几,起为屯田侍郎,固让弗许。时制:三品已上门皆列戟。左仆射高熲子弘德封应国公,申牒请戟。彧判曰:仆射之子更不异居,父子戟槊已列门外,尊有压卑之义,子有避父之礼,岂容外门既设,内閤又施。事竟不行。”

(10)《长安志》卷7:“(万年县所领朱雀门街之东从北第五坊)靖善坊,大兴善寺尽一坊之地。初曰遵善寺,隋文承周武之后,大崇释氏,以收人望,移都先置此寺,以其本封名焉。”又卷9:“(长安县所领朱雀门街之西从北第五坊)崇业坊,元(玄)都观隋开皇二年(582)自长安故城徙通道观于此,改名元(玄)都观,东与大兴善寺相比。初宇文恺置都,以朱雀街南北尽郭有六条高坡,象乾卦……九五贲(贵)位,不欲常人居之,故置此观及兴善寺以镇之。”长安皇城之前,特置东寺西观,与李寿墓墓室之前,东壁绘寺院,西壁绘道观的设计全同。后者之取意,疑来源于前者。

(11)阿史那忠夫妇墓墓道与第一天井的壁画与过洞和其他天井的壁画风格略异《简报》。记此事云:“(第一天井)西壁灰泥皮残破,可见下面还有一层壁画,也是戟架,列戟也是六根;同时墓道内好多处都发现有两层壁画。”按《阿史那忠墓志》记:“夫人定襄县主,永徽四年(653)薨,先葬于昭陵之下……上元二年(695)……奉迁(阿史那忠)灵榇,合葬于昭陵之茔”。知两人入葬相距二十二年。因此,可以推测该墓第一天井和墓道的上层壁画绘于上元二年(675),下层壁画绘于永徽四年(653),其他部位无下层壁画的,也应绘于永徽四年。

(12)咸阳发现的苏君墓,简报见《考古》1963年9期。此墓早年被盗,志石已佚,仅存志盖,盖篆书铭“大唐故苏君之墓志铭”九字。简报据所出陶俑特征,定其时间“上限应在总章元年(668)以后,下限不会超过开元年间(713—741)”;又据壁画列十戟,“初步推测死者为三品以上官僚”。简报记此“苏君墓位于陕西省咸阳市东北17.5公里的顺陵(武则天母杨氏墓)西南隅,距该陵约500余米”。按顺陵唐时在咸阳县境,《新唐书·地理志一》京兆府京兆郡咸阳县下记:“又有顺陵,在咸阳原”。《新唐书·后妃传上、高宗则天顺圣皇后武氏传》记:“(武氏母杨氏)咸亨元年(670)卒,追封鲁国……以王礼葬咸阳……(永昌元年以)咸阳墓为明义陵……(载初二年二月以)明义陵为顺陵。”苏君墓既“据该陵约500余米”,当亦在咸阳境内。唐咸阳故城,《嘉庆一统志》陕西省西安府古迹条:“在今咸阳县东,唐初徙置,即古杜邮亭也……《县志)明洪武四年(1371)县丞孔文郁移治今所。杜邮馆在县东五里”。知自唐迄今咸阳县辖境变化不大。唐代京畿官宦多归葬故里,此苏君墓当不例外。检史籍所载开元以前咸阳籍三品以上官员无苏姓。按《新唐书·地理志一》京兆府京兆郡记领县咸阳云:“咸阳,畿。武德元年(618)析泾阳、始平置。”而高宗时封邢国公的苏定方恰为始平人,《新唐书·苏定方传》:“苏烈字定方,以字行,冀州武邑人,后徒始平。”《旧唐书·苏定方传》记其官爵云:“(显庆三年)定方以功迁左骁骑大将军,封邢国公……定方前后灭三国,皆生擒其主,赏赐珍宝不可胜计……俄迁左武卫大将军。乾封二年(667)卒,年七十六。高宗闻而伤惜,谓侍臣曰:苏定方于国有功,例合褒赠,卿等不言,遂使哀荣未及。兴言及此,不觉嗟悼。遽下诏赠幽州都督,谥曰庄”。又按该墓“现存的陶俑不见女俑”,且多为外出仪卫俑,其中武卫骑俑和声乐骑俑约占四之一(“各类陶俑共352件”);现存壁画也多属步卫、鞍马,这些都与苏定方身份相应。苏君于前室入口处置天王俑二件,简报记述天王俑云“头戴盔,身着甲,甲涂有金色,双脚平踏于怪兽身上。一怪兽类牛,一怪兽类犬。双手握拳,拳眼向上,与李爽墓出土之天王俑酷肖”;又于墓道东壁第二小龛中置与郑仁泰墓所出下着战裙,足踏岩石座相类似的武士俑二件。李爽葬于总章元年(668),郑仁泰葬于麟德元年(664),而苏定方卒于乾封二年(667)又适位其间。更契合的是,第五天井左右壁画列戟十竿,《唐六典》卷四礼部郎中员外郎条记:“国公及上护军护军带职事三品……门各一十戟”。苏定方爵国公,其职事官左骁骑大将军或左武卫大将军皆正三品。因此,我们怀疑这座咸阳苏君墓即苏定方墓。至于所存志盖只铭“苏君”,未著官封谥号,或即如前引高宗所云:“例合褒赠,卿等不言,遂使哀荣未及”,“遽下诏赠幽州都督,谥曰庄”,当是入葬之后的事了。

(13)见《太平广记》卷211引《国史补》:“(王)维尝至招(昭)国坊庾敬休宅,见屋壁有画奏乐图。维熟视而笑。或问其故。维曰:此霓裳羽衣曲第三叠第一拍。好事者集乐工验之,无一差者”。

(14)王维等人曾为崔圆画壁,《太平广记》卷179引《集异记》:“天宝末(755),禄山初陷西京,(王)维及郑虔、张通等皆处贼庭。洎克复,俱囚于宣扬(阳)里杨国忠旧宅。崔圆因召于私第,令画数壁。当时皆以圆勋贵无二,望其救解,故运思精巧,颇绝其能……今崇义里窦丞相易直私第即圆旧宅也,画尚在焉”。按唐代豪贵屋壁多绘壁画,唐初阎立本曾于“西京延康坊立本旧宅西亭”画山水。“则天朝……东京尚书坊岐王宅亦有(薛)稷画鹤”。“玄宗时……劝善坊吏部尚书王方庆宅院有(郑)虔山水之迹”,以上俱见《封氏闻见记》卷5。

(15)参看G.Frumkin,Archacology In Soviet Central Asia,(Leiden/Koln,1970)第四章塔吉克。此居室遗址壁画有两层,成排的女乐舞系上层壁画,属吏和女近侍为下层壁画。但从上述对比的资料推察,这里两层壁画绘制的时间距离,似应不会太长。

(16)《新唐书·地理志七下》陇右道羁縻州。昭武九姓地区所置都督府和州的情况,参看《新唐书·西域传下》康国条。

(17)А.А.Абдуразковц М.К.камбаров,реставрация настеннвх роеписей Афрасиаба,Тацкент 1975.

(18)陕西省博物馆藏开元六年(718)韦顼石椁线雕,其中女侍有架鹰者,还有附雕张弓射鸟的小儿等形象,比韦泂石椁线雕又复杂了一步。参看前引《中国古代石刻画选集》。韦顼石椁系清宣统二年(1900)出土于长安县李王村,其地当距韦泂墓不远。同出墓志记顼职衔为“银青光禄大夫卫尉卿扶阳县开国公护军”。顼、泂俱出东眷韦氏,检《新唐书·宰相世系表》四上,知顼为泂之族祖。

(19)懿德太子李重润墓号墓为陵,见《新唐书·懿德太子重润传》:“神龙初(705),追赠皇太子及谥,陪葬乾陵,号墓为陵。”永泰公主墓视陵制及雍王不称陵,见《新唐书·卢粲传》:“武崇训死,诏墓视陵制。粲曰:凡王、公主墓无称陵者,惟永泰公主事出特制,非后人所援比……虽崇训之亲不及雍王,雍墓不称陵”。

(20)章怀太子李贤墓出“大唐故雍王墓志铭”和“大唐故雍王赠章怀太子墓志铭”各一方。前志云:“文明元年(684)二月廿日薨于巴州之别馆,春秋卅有一。至垂拱元年(685)三月廿九日恩制追赠雍王,谥曰悼,葬于巴州化城县境……神龙二年(706)又加制命册赠雍王……仍令陪葬乾陵,以神龙二年七月一日迁窆,礼也。”后志云:“景云二年(711)四月十九日又奉勅追赠册命为章怀太子……妃清河房氏……以上元年中(674—675)制命为雍王妃……景云二年龙集荒落六月十六日遘疾,薨于京兴化里之私第,春秋五十有四,即以其年十月壬寅朔十九日庚申窆于太子之□□,礼也”。据此可知章怀迁柩陪葬乾陵在神龙二年(706),后五年即景云二年(711),重启墓道开墓门,置“大唐故雍王赠章怀太子墓志铭”和袝葬房妃;其时并重绘壁画,所以章怀墓壁画重层。章怀墓室东壁残存的壁画中有很可能是墓主人形象的妇女坐像,更可证明这是因袝葬房妃时所重绘者。关于章怀墓壁画重层问题,参看陕西省乾县乾陵文物保管所《对“谈章怀、懿德两墓的形制等问题”一文的几点意见》,《文物》1973年12期。

(21)《封氏闻见记》卷6:“景云中(710—711),吐蕃遣使迎金城公主,中宗于梨园亭子赐观打球。吐蕃赞咄奏言,臣部曲有善球者,请与汉敌。上令仗内试之。决数都,吐蕃皆胜。时玄宗为临淄王,中宗又令与嗣虢王邕、驸马杨慎交、武秀等四人敌吐蕃十人。玄宗东西驱突,风回电激,所向无前,吐蕃功不获施。”此事适与章怀墓道所绘大场面的击球壁画为同时。击球游戏渊源于波斯,参看向达:《唐代长安与西域文明》第六章《长安打球小考》。向文原刊《燕京学报专号》之二,1933年。后收入《唐代长安与西域文明》论文集,三联书店,1957。

(22)贡豹文献记载于开元初(713),《唐会要》卷99:“开元初,(康国)屡遣使献……狗、豹之类”。盛于开元天宝间,《册府元龟》卷971记:“(开元)十四年(726)二月安国遣使献豹,雄雌各一”。又“五月安国王……献马及豹”。又“十一月康国王遣使献豹”。又“十五年(727)五月康国献……豹”。又“七月史国王……遣使献……豹”。又“十七年(729)正月米使献……豹、狮各一”。又“(天宝)六载(747)大食国王遣使献豹六。波斯国王遣使献豹四”。又“十载(751)二月宁远国奉化王……遣使献……豹、天狗各一”。

(23)《唐会要)卷100。

(24)贡犬记录始于万岁通天二年(697),《册府元龟》卷970记:“万岁通天二年四月安国献二头犬”。其次是开元初,见(23)引《唐会要》。此后,《册府元龟》卷971记,“(开元)十二年(724)四月康国王乌勒遣使献……马、狗各二”。又记天宝十载(751)宁远国奉化王献天狗,见(22)。按中土重视波斯犬,北齐已然。《北史·武成诸子传》:“南阳王绰……爱波斯狗……(绰)好微行,游猎无度,姿情强暴……有妇人抱儿在路,走避入草,绰夺其儿饲波斯狗”。北齐后主更封赠猎兽,“马及鹰、犬仍有仪同、郡君之号,故有赤彪仪同、逍遥郡君、凌霄郡君”(《北史·齐纪·后主纪》),《北齐书·恩幸·韩宝业等传》:“后主之朝……以波斯狗为仪同郡君,分其干禄”。出猎时,“犬于马上设褥以抱之”(《北史·齐纪·后主纪》),可见波斯犬之见重于当时了。太原南郊北齐墓墓道出行壁画前绘二犬,嘉祥徐敏行墓墓室有饲犬壁画,流风所被,延及唐代,章怀墓墓道狩猎壁画中正有类似“犬于马上设褥以抱之”的情况。

(25)折绘于多壁的屏风画,见山西太原金胜村第四、五、六号唐代壁画墓和金胜村东北新董茹村第五号唐代壁画墓。该四墓皆于墓室后半横砌棺床,与棺床相接的壁面即整个后壁和左右壁的后半部的壁面,画屏风;不与棺床相接的壁面即墓室前壁和左右壁的前半部的壁面上部画仿木结构。这种情况,恰好是屏风画代替仿木结构的过渡样式。参看山西省文物管理委员会:《太原南郊金胜村唐墓》,《考古》1959年9期;《太原市金胜村第六号唐代壁画墓》《文物》1959年8期;《山西文物介绍》,山西人民出版社,1954年。

(26)对阿斯塔那65TAM38墓室后壁六扇人物屏风壁画的解释。见新疆维吾尔自治区博物馆:《吐鲁番阿斯塔那—哈拉和卓古墓群发掘简报(1963—1965)》,《文物》1973年10期。

(27)单一的朱雀与相对的玄武,未画在墓壁正中。前阶段章怀墓,双朱雀相对立刻于石门门楣上方的半圆形券石正面;韦泂墓双朱雀画于墓道两壁的最前端。

(28)如敦煌莫高窟第217号窟盛唐所绘《妙法莲华经》如病得医图中,居室床榻之后即绘折扇式的山水和花树屏风。又如盛唐晚期安西榆林窟第25窟《弥勒变》探亲图中的山水屏风和莫高窟第195窟佛龛内壁面上的人物故事屏风等。

(29)参看李征:《新疆阿斯塔那三座唐墓出土的素绢画》、金维诺等:《唐代西州墓中的绢画》,两文皆刊《文物》1975年10期。

(30)参看⒁。此四墓壁画形式与内容极为相似。其中新董茹村墓出有万岁登封三年(696)赵澄墓志,因知它们的年代,大约都属武则天晚期。

(31)65TAM38的人物屏风画,参看新疆维吾尔自治区博物馆:《吐鲁番县阿斯塔那—哈拉和卓古墓群发掘简报(1963—1965)》,《文物》1973年10期。

(32)参看张勋燎:《吐鲁番阿斯塔那216号唐墓壁画考释》,《中国史研究》1980年4期。

(33)屏风画翎毛,也应有一个发展过程。新疆吐鲁番阿斯塔那发现的72TAM215大约是8世纪晚期的一座夫妇合葬墓墓室壁面画较复杂的翎毛屏风。画面内容是,每扇以一禽鸟(有孔雀、鸳鸯、雉、鹅等禽鸟)为中心,其后以花丛为背景,花丛上方衬以远山群燕,禽鸟前面散布石砾。这样的翎毛屏风,显然要比每扇单绘一禽鸟者为早。

(34)《封氏闻见记》卷5:“则天朝,薛稷亦善画,今尚书省侧考功员外郎厅有稷画鹤,宋之问为赞……东京尚书坊岐王宅亦有稷画鹤,皆称精绝。”又《太平广记》卷210引《唐画断》:“(薛稷)画迹阎令,秘书省有画鹤,时号一绝。”

(35)《分类编次李太白文》卷29有《金乡薛少府所画鹤赞》。《分门集注杜工部诗》卷16有《通泉县署屋壁后薛少保画鹤》。成都府也有薛稷画鹤见《益州名画录》卷下引卢求《成都记》云:“府衙院西厅,(薛)少保画鹤与青牛。”

(36)《历代名画记》卷9:“(薛稷)画鹤知名,屏风六扇鹤样,自稷始也。”

(37)辽宁博物馆藏周昉《簪花仕女图卷》绘贵族仕女闲步庭园,庭园中有树石,有猫蝶,最突出的是丹顶白鹤一只。可见当时上层宅第养鹤观赏,已成风气。又该图卷系由五幅绢画拼接成卷,因疑原作或为小屏画面。参看杨仁恺《对簪花仕女图的一点剖析》,《中国文物》1期,1979年10月。

(38)《文苑英华》卷328著录张籍《别鹤》,李远《失鹤》,贾岛《崔卿池上鹤》,刘得仁《忆鹤》,薛能《失鹤》、《答贾支使寄鹤》、《陈州刺史寄鹤》,李群玉《失鹤》,郑谷《鹤》,罗隐《病中题主人庭鹤》等。

(39)参看《文苑英华》卷328著录的裴度《白二十侍郎有双鹤留在洛下,予西园多野水长松可以栖息,遂以诗请之》,白居易《酬裴相公乞予双鹤》、《送鹤与裴相临别赠诗》、《失鹤》,刘禹锡《和裴相公寄白侍郎求双鹤》。

(40)《历代名画记》记:“屏风六扇鹤样,自稷始也”,可见晚唐张彦远著书时,“屏风六扇鹤样”尚在流行。《益州名画录》卷上引欧阳炯《蜀八卦殿壁画奇异记》云:“淮南献鹤数只,寻令(黄荃)貌于殿之间,上曰女(汝)画逼真,其精彩则又过之”。黄休复于引文之前,详记此事:“少主广政甲寅岁(944),淮南通聘,信币中有生鹤数只,蜀主命荃写鹤于偏殿之壁,警露者、啄苔者、理毛者、整羽者、唳天者、翘足者,精彩态体,更愈于生,往往生鹤立于画侧。蜀主叹赏,遂目为六鹤殿焉……先是蜀人未曾得见生鹤,皆传薛少保画鹤为奇,筌写此鹤之后,贵族豪家竞将厚礼请画鹤图,少保自此声渐减矣。”知赏鹤、画鹤之风,五代时依然盛行。《图画见闻志》卷5又记:“熙宁初(1068),命(崔)白与艾宣、丁贶、葛守昌画重拱殿御扆,鹤竹各一扇”。可见鹤样屏风更延及11世纪的中期。

(41)《太平广记》卷17引。

(42)《旧唐书·则天皇后本纪》。

(43)《旧唐书·中宗本纪》,《资治通鉴·唐纪》二四记自洛阳还长安云:“神龙二年冬十月己卯,车驾发东都,以前检校并州长史张仁愿检校左屯卫大将军兼洛州长史。戊戌车驾至西京,十一月乙巳赦天下。”

(44)懿德太子李重润陪葬乾陵,在神龙二年(706)四月,见《唐大诏令集》卷32李峤《懿德太子哀册文》:“维神龙二年,岁景(丙)午,夏四月甲戌朔二十三日景(丙)申,懿德太子梓宫启自洛邑,将陪窆于乾陵,礼也。”永泰公主李仙蕙陪葬乾陵,在神龙二年五月,见徐彦伯《大唐永泰公主志石文》:“以神龙元年(705)追封为永泰公主,粤二年岁次景(丙)午,五月癸卯朔十八日□□,有制令所司备礼与故驸马都尉合窆于奉天之北原,陪葬乾陵,礼也。”(参看武伯纶:《唐永泰公主墓志铭》,《文物》1963年1期)。章怀太子李贤陪葬乾陵,在神龙二年七月,但该墓外层壁画绘制的时间,在景云二年(711)(参看⑿)。

(本文原载《考古学报》1982年2期)

唐墓壁画研究文集/陕西历史博物馆编,周天游主编.--西安:三秦出版社,2003.05

唐墓壁画研究文集/陕西历史博物馆编,周天游主编.--西安:三秦出版社,2003.05