唐墓壁画中的屏风画

张建林

屏风是起源较早而又一直延续至今的一种特殊家具类别,兼具实用、装饰两种功能。文献记载和考古发现均可将其出现的时代追溯至秦以前(1)。两汉至魏晋南北朝,屏风发展出多种形式,依质地有玉、石、琉璃、云母、火齐(玫瑰珠石)、水胎髹漆等;依形制及功用有床上屏风、落地屏风、屈膝屏风、梳头屏风、多牒连屏等;屏风上多绘有各种图像或雕饰花纹,绘图的内容包括义士、仙人、禽兽等(2)。

随着屏风在实际生活中的广泛流行,在墓葬中也出现以屏风作为随葬品的情况。1972年长沙马王堆1号汉墓出土木胎髹漆屏风,屏板呈长方形,上绘云龙图案,装饰意味极浓,下附插座(3)。甘肃武威的旱滩坡东汉墓出土一件彩绘木屏风架,由边框和插座组成,边框上绘缠枝花叶纹,边框中原装纱已朽坏(4)。洛阳涧西七里河东汉墓还出土一件小型陶屏风明器,竖长方形的屏板,下附一对足座(5)。北魏时期的大同司马金龙墓出土一件木质朱漆髹饰的烈女图屏风,虽多朽坏,仍有5块原板较为完整。正反两面均施彩绘。有学者曾对此作了推测复原,认为这是一组十二牒相连的围屏(6)。

及至唐代,屏风的使用更为普遍,宫廷、衙署、私宅几乎无不设置,称名亦多样化,或称“屏”、“障”、“障子”,或合称为“屏障”,屏风上每每题诗、书文、作画。《贞观政要·择官》:太宗“惟恐都督、刺史堪养百姓以否,故于屏风上录其姓名,坐卧恒看,在官如有善事,亦具列于名下。”杜甫《韦讽录事宅观曹将军画马图》有“贵戚权门得笔迹,始觉屏障生光辉”句。唐诗中咏屏风诗多达数十,如李贺《屏风曲》、李商隐《屏风》、顾云《苏君厅观韩干马障歌》、杜牧《屏风绝句》、温庭筠《生禖屏风歌》、张乔《鹭鸶障子》等。由此可见屏风不仅是唐代的一种常见家具,而且是当时诗人、画家、书法家一展风采的艺术天地,其装饰功能已大于实用功能。张彦远《历代名画记》多处记载唐代著名画家的屏障画品,但传世作品中尚未发现唐人屏障画。考古发掘出土的唐代屏风实物仅见于新疆阿斯塔那唐墓的两例,一为第230号墓(张礼臣墓)出土的六扇舞乐图屏风,每扇各绘一人,或挥袖起舞,或怀抱箜篌、阮咸;一为第188号墓(张某之妻麴仙妃墓)出土的八扇牧马图屏风(7)。这两组屏风虽然保存状况较差,仍可看出原均为木框绢画多扇连屏,有学者认为“是初唐时期绘画精品”(8)。

以屏风入墓葬壁画最早出现于汉代。辽阳棒台子屯汉墓,三道壕窑业第四现场汉墓壁画的“家居图”中数处绘出在人物坐席背后及一侧设置曲尺状屏风的图像(9);内蒙古和林格尔东汉壁画墓前室的“拜谒图”中墓主人坐着的床榻之后绘有一架大立屏,屏架下绘出足座(10)。山东的汉画像石墓中也有大体相同的内容,诸城汉画像石墓“谒见图”中主人坐席后侧及两侧置“冖”形围屏(11);安邱韩家王封村汉墓画像石上的人物坐塌后侧和右侧设与榻相连的曲尺形屏风(12)。这一时期壁画中出现的屏风有一个共同的特点,均为画面局部个别人物的背景家具,由于所占画面较小,未能表现出屏风上有无图案,屏风形制以曲尺状坐榻围屏为主。

北朝、隋代壁画墓中的屏风图像较此前发生明显变化,山东济南东八里洼北朝壁画墓的墓室北壁绘有三足八扇连屏,居中四扇屏风每扇屏面绘一人物,均为宽袍大袖,袒胸跣足坐于树下席上(13);山东临朐县海浮山北齐崔芬墓的墓室同样绘有八扇连屏,每扇屏面各绘树木山石为衬景的人物图(14),两处壁画的屏风图均几乎占据整个一壁,成为墓室的主体壁画之一,屏风中的画面被突出表现出来。汉墓壁画那种作为人物背景的屏风图像这时也被放大,成为主体背景,如太原南郊金胜村北齐墓墓室北壁的墓主图像之背后绘出幔帐下的五扇素屏风,已经在画面中占有显著位置(15)。这种做法在隋代壁画墓中也出现一例,山东嘉祥县英山一号隋墓墓室北壁“徐侍郎夫妇宴享行乐图”中墓主夫妇并坐榻上,榻后设六扇山水图屏风,画面上部被破坏,两侧可见下垂的帷帐(16)。

滥觞于西汉的墓葬壁画,经过东汉至南北朝的发展演变,到唐代已经达到空前繁盛的程度,迄今发现的唐代壁画墓据不完全统计达90余座,其中有20座以上出现屏风图。这些屏风图壁画主要集中在3个地区:1.陕西关中地区,特别是西安附近;2.山西太原附近;3.新疆吐鲁番阿斯塔那。

60年代发掘的新疆吐鲁番阿斯塔那—哈拉和卓墓群第三期(盛唐至中唐)的65TAM38后室的后壁,发现绘有六扇屏风图,每扇以紫色勾出屏框,六扇紧靠并列,内容均为树下人物,画面以缠绕藤罗的大树为背景,主体人物在树下或立或坐,侍者或持包或捧双陆盘、围棋盘、书卷恭立主人左右(17)。1972年发掘的阿斯塔那M216在墓室后壁绘六扇列屏鉴诫图,其中四扇各绘一端坐的人物像,像身分别题名“石人”、“金人”、“玉人”等,两侧屏扇绘欹器、草、丝束、扑满。同时发掘的M217墓室后壁绘六扇列屏花鸟图,每扇有红色屏框,分别绘鸳鸯、野鸡、野鸭及百合、兰花等花草(18)。这3座墓均未出土墓志,墓主身份和年代不详,发掘者根据墓葬形制、出土遗物和壁画风格将年代大致定于盛唐时期。

山西太原市南郊金胜村唐墓群也出有3座绘有屏风图的壁画墓。1958年发掘的第4、5、6号墓均在墓室北壁及东西壁北侧绘制半环绕的八扇连屏,恰好围在位于墓室北半部的棺床东、北、西三面,所绘内容大体相同,每扇各绘一幅完整的树下老人图(19)。发掘者参照太原西南郊新董茹庄发现的万岁登封元年(696)赵澄墓形制、壁画,将3座壁画墓时代定于武周时期(20)。

陕西关中特别是西安附近在唐代属京畿之地,皇亲国戚、将相豪门多葬于此,所以历年所发现的壁画墓占到全国唐壁画墓的70%以上,其中出现屏风壁画的有12座墓。年代最早的是发现于西安西郊未央路的总章元年(668)榖州刺史王善贵墓,这是一座单砖室墓,墓室东、北、西三壁分别绘五扇屏风,三壁转角相连形成十五扇连屏,每扇屏面绘一侍女,有的手中捧物,有的怀抱琵琶(21)。其次是发现于岐山县郑家村的垂拱二年(686)鄯州刺史元师奖墓,“墓室四壁为屏风条框式的壁画22组,东壁和北壁全是人物画,从残留服饰看,衣裙宽大,长裙拽地,似为侍女;西壁和南壁多为树木、花鸟和蝉”(22)。如果仔细分析简报中叙述的壁画保存状况,可以发现墓室四壁的屏风画内容原应全为以花木、鸟蝉为上部背景的侍女图,因东、北壁屏风图上半部破坏严重“凡人物画中几乎所有人头及飞鸟、飞蝉全部被切割抠挖”(见《简报》),而西、南壁恰好保存的是上半部,所以造成发掘者误以为东、北壁与西、南壁屏风画内容不同的情况。

1995年在富平县南陵村发掘的景云元年(710)节愍太子墓后室也发现了以树下贵妇为内容的屏风画,后室西壁绘六扇屏。南北壁的两侧各绘三扇屏风,合为十二扇连屏环绕石棺床南、西、北三面,壁画破坏较严重,西壁六扇屏风中只有3扇可看出屏面所绘树下贵妇图部分画面,南北壁西侧仅可看出上部屏风框,框均饰水波纹(23)。

天宝年间的壁画墓出现屏风图较多,年代确切的是天宝四年(745)行内侍省内侍员外苏思勖墓,墓室两壁绘并列六扇的树下人物图屏风,以红褐色勾画出屏框,南北壁分别绘有红褐框的朱雀、玄武图,东壁绘整幅乐舞图(24)。另有3座有屏风壁画的墓虽未出墓志,确切年代不详,但从墓葬形制,出土陶俑及壁画题材、风格等方面分析,都应当属于天宝年间或稍晚。一为1987年长安县南里王村发掘的小型单砖室墓,墓室西壁棺床上绘六扇连屏,每扇内容均为贵妇携侍者室外游乐图,贵妇或漫步、或抚琴、赏花、观舞,以花鸟树木为背景;东壁绘大幅宴饮图(25)。1996年发掘的西安西郊陕棉十厂M7墓室两壁绘有五扇花草连屏,东壁壁画较为奇特,中间是一幅长1.65米、高1.15米的整幅私家乐舞图,两侧是一幅竖长的花草图,其间及上下以红褐色绘出界框,三幅左右相连(26)。实际上这也是一幅典型的屏风图,以中间横幅屏面为主体,两侧对称配置竖幅小屏面,放置时通常摆成“冖”形;这在五代王齐翰《勘书图卷》(又名“挑耳图”)中可以清楚看出此类屏风的结构及放置形式,三扇屏风以合页相连,折成“冖”形,下部两端各设一座(中间主屏下还应有两个座,由于人物和案的遮挡而没有表现出来)。更为精彩的是1994年在富平县朱家道村发现的一座壁画墓,墓室四壁绘有形式、题材各不相同的屏风画(27)。墓室西壁绘六扇水墨山水图屏风,六扇屏南侧绘二侍者,着幞头、圆领袍衫、乌靴,各捧一笔洗,一盛墨,一盛水。北壁绘大小不等的两幅立屏,东侧屏风为双鹤图,西侧为昆仑奴牵牛图,两屏风之间绘一站立的侍女,捧笔前视,与西壁南侧二侍者相呼应,似乎正在侍候挥笔绘屏的画家。南壁西侧绘一雄狮卧于毛毯上,周绘边框,显系一立屏。东壁残存一组乐舞图局部,可看出边框痕迹,应为一大幅乐舞立屏。此墓壁画中出现的独幅立屏图在以前的唐墓壁画资料中尚未发现,也可能是尚未识别出来。独幅立屏在唐代及以后应该是屏风的主要形式之一,五代周文矩《重屏会棋图》、顾闳中《韩熙载夜宴图》中均可看到这种屏风。

天宝年间以后的屏风壁画也发现不少,以年代为序依次为:1.发现于西安东郊洪庆村的永泰元年(765)扬州大都督府司马吴贲之妻韩氏墓,墓室西壁残存4幅(原有6幅)侍女图,其间有红色界线,原报告推测“应为影作立柱”,实际上是六扇屏风的屏框(28)。2.发现于西安东郊王家坟的兴元元年(784)唐安公主墓,墓室西壁绘整幅花鸟图,从发表的照片观察,上部有红色边框,应该是大幅立屏(29)。3.发现于长安县郭杜镇的会昌四年(844)行内侍省奚管局令梁元翰墓,墓室西壁绘六扇云鹤图屏风(30)。4.西安东郊803工地发现的大中元年(847)义昌军监军使高克从墓,墓室西壁原绘有六扇屏风,仅有1扇保存较好,屏面绘双鸽对鸣图(31)。5.发现于西安西郊枣园的咸通五年(864)银青光禄大夫杨玄略墓,墓室西壁绘六扇云鹤图屏风(32)。由于唐墓中的壁画大多保存状况较差,不少墓在出土时仅残存局部,对判明壁画内容造成很大困难。笔者在对已经发表的唐墓壁画资料进行检查之后,发现还有一些墓的壁画原来很可能也是屏风图,如景云元年(710)万泉县主薛氏墓,后室西壁北部绘花鸟,北壁西部绘狮子;开元十七年(729)冯君衡墓墓室东壁残存一马;天宝四年(745)宋氏墓,墓室东壁残存乐舞图局部;天宝七年(748)太仆卿张去逸墓,墓室东壁亦残存乐舞图局部;天宝十五年(756)左威卫将军高元珪墓,墓室东壁残存舞女,西壁残存花卉;贞元三年(787)郯国大长公主墓,墓室东壁可见伎乐残部;大和九年(835)东都内侍省知事姚存古墓,墓室西壁绘花卉(33)。以上壁画墓均未发表正式的报告或简报,无法了解更多的情况,根据与同时期已经明了的屏风壁画在墓葬中的位置、布局、题材比较后,推测其中的花鸟、乐舞、狮、马等原为屏风画的可能性较大。

通过对唐墓屏风壁画资料的总体观察和分析,可以得出以下几点认识:

(1)由于社会的长期稳定,经济的高度增长,对外文化交流的频繁和广泛,使唐代的绘画艺术发展到一个前所未有的高度,壁画的创作也空前繁盛。中国绘画中延续至今的仕女、花草、翎毛、山水等主要题材种类在当时基本上都已形成,被当时人推崇的画家也灿若群星,许多画家都是专善一类题材的高手,张萱、周昉善画“贵公子、鞍马、美女”;李思训父子、王雏善画山水;曹霸、韩干善画马;薛稷善画鹤;吴道子善画人物、神鬼,均一时驰名,民间画匠更不知其数。固有的“事死如生”观念令唐代的皇亲国戚、权臣显贵、以至中级官吏都竭力将生前享用的宅屋、家具、车马、仆从、乐舞、花草用壁画的形式呈现在墓葬中,并成为当时丧葬习俗中争相追求的一种时尚,这时屏风图也随之成为墓葬壁画表现的主题之—。

唐墓壁画屏风图的题材内容较丰富,现可知有树下老人、树下贵妇、侍女、鉴诫、乐舞、花草、鸟虫、云鹤、卧狮、昆仑奴牵牛等十余种,与唐代史书、文学作品及出土遗物、传世品所反映的题材内容多相合。

杜牧《屏风绝句》:“屏风周昉画纤腰,岁久丹青色半销。斜倚玉窗鸾发女,拂尘犹自妒娇娆。”赞赏了著名画家周昉所绘的美女屏风。与壁画中树下贵妇屏风相类似的实物屏风还见于日本正仓院藏品,日本天平胜宝八年(756)光明皇后献给东大寺御屏风一百叠,保存至今的就有“鸟毛立女屏风”。每扇屏高1.36米、宽0.56米,纸质屏面上墨绘树下或立或坐的贵妇图像,因树叶和衣服用鸟毛贴附,故称“鸟毛立女屏风”。图中贵妇的发髻、服饰、体态均呈现出浓郁的盛唐风格,确与唐墓壁画的树下贵妇屏风图有异曲同工之趣。

“成人伦,助教化”被唐代统治阶层和正统的文人认为是绘画的最主要功能,《历代名画记》开篇就对此作了论述,《贞观公私画史序》说:“其于忠臣孝子,贤愚美恶,莫不画之屋壁,以训将来。”《贞观政要》也记载太宗命人写列女传于屏风的事。但此类内容少见于唐墓壁画,只有新疆阿斯塔那唐墓“鉴诫图”屏风壁画有所表现。

乐舞内容在屏风壁画中不乏其例,反映了当时私家乐舞的盛行,一些权贵官僚的宅邸还将乐舞图绘于宅壁,《太平广记》引《国史补》:“(王)维尝至招国坊庾敬休宅,见屋壁有画奏乐图,维熟视而笑。或问其故,维曰:此霓裳羽衣曲第三叠第一拍。好事者集乐工验之,无一差者”。可见这类壁画极尽写实之能事。新疆阿斯塔那M230出土的乐舞屏风实物更证实了乐舞是唐代屏风绘画的内容之一。

花草、鸟虫、云鹤是屏风壁画中最常见的题材,唐诗中多有反映,杜甫《李监宅》中有“屏开金孔雀”句,温庭筠《生禖屏风歌》有“绣屏银鸭香蓊濛”句,李贺《屏风曲》也有“蝶栖石竹银交关,水凝绿鸭琉璃线”的诗句。《历代名画记》载薛稷“尤善花鸟、人物、杂画,画鹤知名,屏风六扇鹤样自稷始也。”钱起《画鹤篇》还作过详细描述:“点素凝姿任画工,霜毛玉羽照帘栊。借问飞鸣华表上,何如粉缋彩屏中。”

以山水入屏风壁画虽仅见陕西富平县朱家道村唐墓一例,但在画史和唐诗中都有不少记述。《历代名画记》:“(张)彦远每聆长者说,(张)璪以宗党常在予家,故予家多璪画。曾令画八幅山水障,在长安平原里……”;张諲“与王维、李颀等为诗酒丹青之友,尤喜画山水。王维答诗曰:屏风误点惑孙郎,团扇草书轻内史。”李白《观元丹丘坐巫山屏风》中也有“疑是天边十二峰,飞入君家彩屏里”句。

富平县朱家道村唐墓墓室北壁还出现一幅昆仑奴牵牛屏风图,在画史和唐诗中尚未找到与之相同内容屏风画的记载。晚唐诗人顾云在看到韩干所绘胡人牵马屏风后曾咏道:“屹然六幅古屏上,欻见胡人牵入天厩之神龙”,唐墓出土牵马、牵驼俑也多为胡人形象,那么这时出现胡人牵牛图也就不足为奇了。

(2)从文献、考古资料和东晋—五代传世绘画作品中,我们不难看出这一历史时期日常生活里屏风的种类和形制大致可分三种:多扇窄幅连屏(或称多叠连屏、多曲连屏);二三扇宽幅连屏;独幅立屏(或称插屏)。多扇连屏中以六扇屏最为常见,有学者曾作专文论述(34),唐墓壁画中还可见八扇连屏、十二扇连屏以至二十二扇连屏,屏框作窄竖幅,每扇之间用合页(唐代称“交关”相连,放置时须曲折竖置。二三扇宽幅连屏居中为横幅,一侧或两侧以合页再连接竖幅,放置时二扇者折成曲尺形,三扇者折成“八”字形或“冖”形,多带插座。独幅屏风可作横幅、竖幅,其下都有插座。

屏风在实际生活中放置的位置一是在坐卧之榻的背后或后、左、右三面以作屏蔽,一是在大的厅堂中摆放以分隔数个空间。唐墓壁画屏风图的位置完全模拟自实际生活,比较讲究的唐墓墓室多有砖、石砌造的棺床,象征生前的卧榻,不少棺床侧面仿实物雕出壶门,而屏风图恰好就绘在棺床上的后壁或后、左、右三面壁。陕西关中唐墓棺床都设于墓室西侧,屏风图基本上都绘于整个西壁及棺床上的南北壁;山西太原附近唐墓棺床设在墓室北侧,屏风图则绘于整个北壁和棺床上的东西两壁;新疆阿斯塔那唐墓的墓向虽不尽相同,但屏风画无一不是绘于墓室中放置木棺的后壁。这些一致反映了唐墓屏风壁画主要表现的是卧榻之后或之周的屏风,只有少数壁画墓在棺床相对壁面及侧壁绘制屏风图。

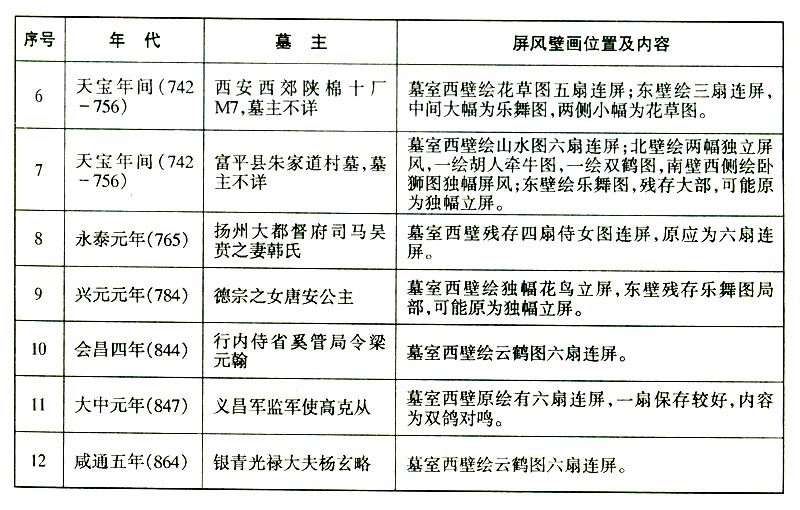

(3)唐墓壁画中的屏风画在承袭北朝、隋传统的基础上,形式、内容又有许多发展和变化,在唐代各个时期也表现出不同阶段的特征。为了便于观察和比较,特将陕西关中地区发现的屏风壁画依年代早晚列简表如下(见附表)。

从简表中我们可以看出有几个阶段性的变化:第一次变化在序号2、3之间;第二次变化在序号3、4之间;第三次变化在序号8、9之间,这三次变化将屏风壁画的发展分成了四个阶段。在叙述各阶段特征时,兹将新疆阿斯塔那唐壁画墓和山西太原唐壁画墓的资料插入比较。第一阶段个例是总章元年(668)王善贵墓和垂拱二年(686)元师奖墓,均为多扇连屏环绕墓室一周,前例至少有15扇屏风,后例则多达22扇,每屏面均绘一侍女,与北朝、隋墓屏风壁画相比已不再出现屏风以上的帷帐,屏风所绘内容由主人携侍者出游变为单纯的侍女图。第二阶段只有景云元年(710)节愍太子墓一例,十扇连屏半环绕墓室,只围于棺床的西、南、北三面,其余壁面仍为影作木构,屏风所绘内容为树下贵妇。山西太原金胜村的三座墓与之极为相似,八扇屏风围于棺床三面,屏风画内容为树下老人图。第三阶段个例主要集中在天宝年间,最晚的是永泰元年(756)韩氏墓,这一阶段屏风壁画的主要形式是绘于墓室西壁(即棺床后壁)的六扇连屏,不再出现环绕棺床三面的六扇以上连屏;新出现在东壁绘制三扇连屏或独幅立屏以及在北壁、南壁绘制独幅立屏的情况。屏风画的内容骤然丰富,六扇连屏既保留第一、二阶段的侍女图、树下老人图、树下贵妇图,又新出现花草图、山水图;三扇连屏及独幅立屏有乐舞图、宴饮图、双鹤图、胡人牵牛图。新疆阿斯塔那65TAM38、M2l6的屏风画形式、内容与这一阶段基本相同。第四阶段是兴元元年(784)至唐末,计有4例,墓室西壁以六扇连屏为主,新出现在西壁绘独幅屏风;这一阶段前期还保留前一阶段在东壁绘乐舞图独幅立屏的习惯。西壁六扇连屏或独幅屏风均为云鹤、花鸟等翎毛图。新疆阿斯塔那M217壁画具备这一阶段特征。

屏风壁画作为唐墓墓室壁画的内容之一,在第一、二阶段占比例很小,数量较少的屏风图与作为主流的影作木构加侍从人物图并行,在第二阶段还表现出屏风图和影作木构图融于一室的过渡特征。从第三阶段开始,屏风图逐渐增多,成为墓室壁画的主要内容,到第四阶段几乎完全取代影作木构。

关于屏风画在唐壁画墓中出现的时间,过去限于当时发表的资料,学者们一般认为自武周时期(35)或天宝年间(36)开始流行。新的资料表明,屏风画的出现可早至总章元年(668),将来还有可能出现更早的唐墓屏风壁画。

注释:

(1)《史记·孟尝君列传》:“孟尝君待客坐语,而屏风后常有侍史,主记君所与客语”。《春秋·后雨》亦有同样内容。湖北江陵拍马山楚墓曾出土长1.85米,宽0.49米的木质透雕髹漆板(湖北省博物馆等:《湖北江陵拍马山楚墓发掘简报》,《考古》1973年3期),有学者认为此为屏板。

(2)《齐书》:“襄阳盗发古冢,得玉屏风”。《拾遗记》:“董偃设紫琉璃屏风”;“董偃尝卧延清之室,上设火齐屏风”。《西京杂记》:“广川王去疾发魏哀王冢,有石屏风”;“赵飞燕为皇后,其女弟上遗云母屏风”。《邺中记》:“石季龙作金钿屈膝屏风,衣以白缣,画义士、仙人、禽兽”。《初学记》引《东宫旧事》:“皇太子纳妃,梳头屏风二合四牒”。

(3)湖南省博物馆等:《长沙马王堆一号汉墓》,文物出版社,1973年。

(4)武威文管会党寿山:《甘肃武威旱滩坡东汉墓发现古纸》,《文物》1977年1期。

(5)洛阳博物馆:《洛阳涧西七里河东汉墓发掘简报》,《考古》1975年2期。

(6)山西省大同市博物馆等:《山西大同石家寨北魏司马金龙墓》,《文物》1972年3期;易水:《漫话屏风》,《文物》1979年11期。

(7)(8)金维诺、卫边:《唐代西州墓中的绢画》,《文物》1975年10期。

(9)李文信:《辽阳发现的三座壁画古墓》、《文物参考资料》1955年5期。

(10)内蒙古自治区博物馆文物工作队:《和林格尔汉墓壁画》,文物出版社,1978年。

(11)诸城县博物馆任日新:《山东诸城汉墓画像石》,《文物》1981年10期。

(12)《文物参考资料》1955年3期封三图版。

(13)山东省文物考古研究所:《济南市东八里洼北朝壁画墓》,《文物》1989年4期。

(14)《中国美术全集·绘画编12·墓室壁画》图版五七—五九,文物出版社,1989年。

(15)山西省考古研究所、太原市文管会:《太原南郊北齐壁画墓》,《文物》1990年12期。

(16)山东省博物馆:《山东嘉祥英山一号隋墓清理简报》,《文物》1981年4期。

(17)新疆维吾尔自治区博物馆:《吐鲁番县阿斯塔那—哈拉和卓古墓群发掘简报》,《文物》1973年10期。

(18)《中国美术全集·绘画编12·墓室壁画》图版一三三、一三四,文物出版社,1989年。

(19)山西省文物管理委员会:《太原南郊金胜村唐墓》,《考古》1959年9期;山西省文物管理委员会;《太原市金胜村第六号唐代壁画墓》,《文物》1959年8期。

(20)上两简报结语所引。

(21)陕西省考古研究所1998年初发掘,资料正在整理中。

(22)宝鸡市考古队:《岐山郑家村唐元师奖墓清理简报》,《考古与文物》1994年3期。

(23)陕西省考古研究所:《陕西新出土唐墓壁画》,重庆美术出版社,1998年。

(24)陕西省考古所唐墓工作组:《西安东郊唐苏思勖墓清理简报》,《考古》1960年1期。

(25)赵力光、王九刚:《长安县南里王村唐壁画墓》,《文博》1989年4期。

(26)陕西省考古研究所:《陕西新出土唐墓壁画》,重庆美术出版社,1998年。

(27)井增利、王小蒙:《富平县新发现的唐墓壁画》,《考古与文物》,1997年4期。资料发表的照片多为局部,发表者当时尚未认定壁画多为屏风画。最近笔者承王小蒙惠赐此墓未经裁剪的壁画照片数帧,得以仔细观察原壁画布局,并据照片绘出西、北壁壁画布局图。

(28)中国社科院考古研究所:《西安郊区隋唐墓》,科学出版社,1966年。

(29)陈安利、马咏钟:《西安王家坟唐代唐安公主墓》,《文物》1991年9期。

(30)王仁波等:《陕西唐墓之研究》,《文博》1984年2期。

(31)贺梓诚:《唐墓壁画》,《文物》1959年8期。

(32)王仁波等:《陕西唐墓之研究》,《文博》1984年2期。

(33)以上7例资料均见于注释(30)(31)两文的附表。

(34)杨泓:《“屏风周昉画纤腰”——漫话唐代六曲画屏》,《文物天地》1990年2期。

(35)宿白:《西安地区唐墓壁画的布局和内容》,《考古学报》1982年2期。

(36)王仁波等:《陕西唐墓壁画之研究》(下),《文博》1984年2期。

(原载《远望集——陕西省考古研究所华诞四十周年纪念文集》,陕西人民美术出版社,1998年)

唐墓壁画研究文集/陕西历史博物馆编,周天游主编.--西安:三秦出版社,2003.05

唐墓壁画研究文集/陕西历史博物馆编,周天游主编.--西安:三秦出版社,2003.05