唐李思摩墓甬道壁画考释

沈睿文 艾佳

李思摩,本姓阿史那氏,颉利族人,阴山人也。其墓葬位于陕西省礼泉县昭陵乡庄河村西北侧,为唐太宗昭陵之陪葬墓。1992年10月,该墓清理时出土了“唐故右武卫将军赠兵部尚书李君铭志”以及“唐故李思摩妻统毗伽可贺敦延陁墓志”。可知该墓为夫妻合葬墓。两方墓志皆刻于葬年贞观廿一年(647),其四侧皆饰十二生肖。之后,昭陵博物馆又刊布了若干墓葬壁画,惜未见发表其简报。从已刊资料来看,该墓墓室西侧壁画为侍女和站立的女伎乐,对侧壁画情况不知。不过,若依唐墓壁画建制推之,恐亦与西侧大同。换言之,其墓室壁画可能表现家居宴乐之场景。

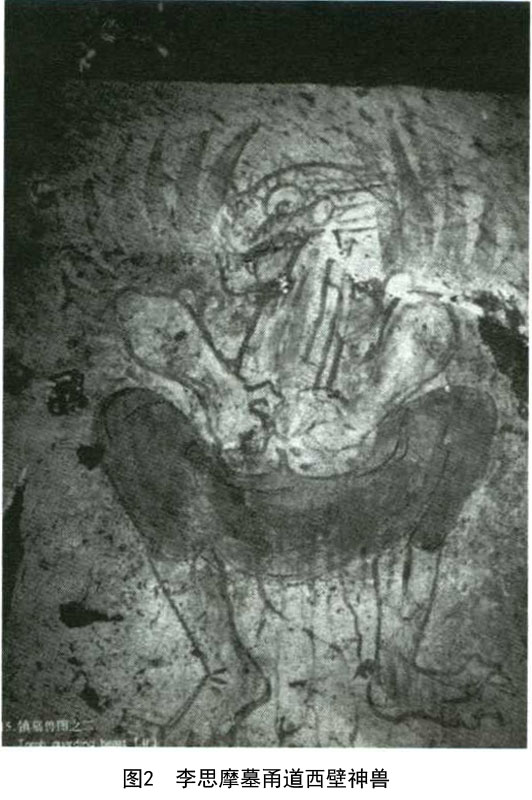

该墓的壁画引人注意者实为甬道两壁,此处两侧各绘一神兽,或称为“镇墓兽”。据报道,甬道东壁神兽(图1)高110厘米,宽144厘米。虎头、人身、鹰趾,两肩竖长毛,赤裸上身,穿红色裤。嘴大张,左腿前弓,右腿后蹬,左手持弓,右手控弦,弓弦如满月,未画羽箭。西壁神兽(图2)高114厘米,宽80厘米。鸟头、兽嘴、人身、鹰趾,鳄鱼尾,两肩竖长毛,赤裸上身,穿红色裤。双手抱一块大石,两腿半分弯,正面悬蹲[1]。显然,二神兽共同营造出一种威猛怖人的气氛,给李思摩墓平添了几分神秘的色彩。

可以说,在已知的唐墓壁画中,该形象仅此一例。究竟此神兽为何方神祇,在墓葬中其意蕴为何?这都是学界未能措意而深究者。

《李思摩墓志》说:“宜令使人持节册命,陪葬昭陵。赐东园秘器,于司马院外高显处葬,冢象白道山。葬事所须,并宜官给。仍任蕃法烧讫,然后葬。”[2]如上所述,李思摩原为突厥人,其墓志文所谓“蕃法烧讫”,便是突厥特有之烧葬。《周书》详细记载了这种葬俗。同书卷50《突厥传》云:

死者,停尸于帐,子孙及诸亲属男女,各杀羊马,陈于帐前,祭之。绕帐走马七匝,一诣帐门,以刀剺面,且哭,血泪俱流,如此者七度,乃止。择日,取亡者所乘马及经服用之物,并尸俱焚之,收其余灰,待时而葬。春夏死者,候草木黄落,秋冬死者,候华叶荣茂,然始坎而瘗之。葬之日,亲属设祭,及走马剺面,如初死之仪。葬讫,于墓所立石建标。其石多少,依平生所杀人数。又以祭之羊马头,尽悬挂于标上。是日也,男女咸盛服饰,会于葬所。[3]

《隋书·突厥传》记载与此稍异,以为是“择日置尸马上而焚之,取灰而葬”[4]。在阙特勤墓地出土一顶王冠,毗伽可汗墓地亦发现所谓宝藏[5],便是烧葬突厥死者经服用之物的明证。此有别于鲜卑族之烧物葬[6]。后者虽然也有焚烧物件的行为,但是并不将尸骸一并火焚。

虽然唐时流入中原的突厥人不少,但是,他们的上述葬仪能否、是否得以存留、继续?

唐太子中允王知敬曾为流入中原的突厥将领哥舒季通撰写《大唐左监门卫副率哥舒季通葬马铭》[7],其文云:“乃图厥(云花骢)形,葬之坟隅。”亦即,不仅图绘哥舒季通坐骑云花骢的形貌,而且把它埋葬在坟墓的一侧。该铭镌刻于武德年间,这说明唐初流行于突厥汗国境内的马殉习俗在流入中原的突厥人群中保留下来[8]。

同样,在东突厥亡国之后,流入中原的突厥贵族仍然普遍火葬,甚而人殉。贞观八年(634)颉利可汗卒,唐太宗诏令其国人葬之,“从其礼俗,焚尸灞桥之东,赠归义王,谥曰荒。其旧臣胡禄达官吐谷浑邪自刎以殉”[9]。由此视之,颉利可汗不仅得以烧葬,而且其族人亦可自刎殉葬,一如突厥之风。从上亦可见,唐太宗对突厥的葬仪是清楚的,这应跟他统一突厥,兼为“天可汗”有关。所以,他才会恩准李思摩“仍任蕃法烧讫,然后葬”。

唐廷的突厥朝臣也以其民族葬俗表忠心。如,唐太宗崩,阿史那社尔“请以身殉葬”[10],而“契苾何力欲杀身以殉”[11]。《资治通鉴》对此事的记载更为详细:

〔贞观二十三年八月〕庚寅(649年9月29日),葬文皇帝于昭陵,庙号太宗。阿史那社尔、契苾何力请杀身殉葬,上(高宗)遣人谕以先旨不许。蛮夷君长为先帝所擒服者颉利等十四人,皆琢石为其像,刻名列于北司马门内。[12]

说明在唐太宗生前,阿史那社尔、契苾何力便向他表达了该意向,但并没有得到太宗的准允。后来,高宗李治还是依照突厥的习俗将阿史那社尔、阿史那思摩等人刻像立石于昭陵北司马门内[13]。

初唐时,突厥风甚而波及李唐皇室。其中最为典型的便是太子李承乾。史载:

〔李承乾〕好突厥言及所服,选貌类胡者,被以羊裘,辫髪,五人建一落,张毡舍,造五狼头纛,分戟为阵,系幡旗,设穹庐自居,使诸部敛羊以烹,抽佩刀割肉相啖。承乾身作可汗死,使众号哭剺面,奔马环临之。忽复起曰:“使我有天下,将数万骑到金城,然后解髪,委身思摩,当一设,顾不快邪!”[14]

颇疑太子承乾此举有暗中训练武装的意味,此事暂且不论。但是,可以确定的是,初唐社会流寓中原的突厥族人不仅有保留其民族葬仪的宗教自由,而且他们也是如此处理其丧葬事宜的。

毋庸置疑,对于为宦朝堂的突厥族官员而言,朝廷准允其使用本民族之葬仪显然仍是一莫大恩典和荣耀。这应该是李思摩将此事写进墓志文的重要原因。遗憾的是,囿于考古资料,已难推断当初李思摩在昭陵陪葬墓园采取烧葬葬仪的详情。

不过,凡事皆有例外。同样陪葬唐太宗昭陵的阿史那忠便在此列。阿史那忠墓发掘时,因墓室仅发现长铁钉(棺钉),未见人骨[15],有学者便据之以为阿史那忠也是采用火葬的形式[16]。如同李思摩墓,阿史那忠墓也是夫妻合葬墓。其夫人定襄县主先阿史那忠早20年陪葬昭陵,上元二年(675)阿史那忠重开墓穴下葬。定襄县主为韦贵妃与前夫齐王李友珉所生,后韦贵妃又嫁与唐太宗,生纪王慎与临川公主。换言之,定襄县主与纪王李慎、临川公主李孟姜同母异父,被称作“宗女”、“宗室女”。虽韦贵妃麟德二年(665)已薨,但从唐高宗以依山为陵的制度将她葬于距昭陵主峰最近之处,其建制为昭陵第二等级之陵墓,仍可见高宗对待韦贵妃之尊崇。再结合京兆韦氏之政治影响力,应可判断以定襄县主之身份,该不会在葬后20年,其骨殖复以突厥烧葬的形式火焚。更为重要的是,墓室棺钉的发现,说明该墓使用木棺。但是,已知突厥墓中并不用木质葬具,因为他们认为木中含火,为神所居[17]。所以,在突厥墓葬中,盛殓骨灰多用石棺或骨灰陶瓮,绝少使用木制葬具,甚至裸身掩于土坑之中时,他们也不敢安魂于任何木制葬物之上[18]。阿史那忠墓发掘前被盗,很可能定襄县主的骨殖是被盗墓者所抛弃。至于阿史那忠,从他合祔前使用商姓壬穴明堂祭坛法来看,他采取烧葬的可能性也很小[19]。如果采取该葬仪,则其下葬并未与定襄县主同一棺木,必以小石棺或骨灰陶瓮之物盛殓骨灰。而且其墓志、神道碑应该也会明示,一如李思摩者。因为朝廷准允其采用本族烧葬之葬仪无疑是一种极大的恩典,如此重大事件,他是绝不会不记载以示荣耀的。

昭陵陪葬墓中,单一山形冢有两座,即阿史那社尔和李思摩二冢。永徽六年(655),阿史那社尔卒,“赠辅国大将军、并州都督,陪葬昭陵,起冢以象葱山,仍为立碑”[20]。阿史那社尔冢象葱山,而李思摩冢则象白道山,其墓志云:“宜令使人持节册命,陪葬昭陵。赐东园秘器,于司马院外高显处葬,冢象白道山。葬事所须,并宜官给。”从山形冢墓主人身份来看,其政治军事性质十分显明[21]。这显然是以封土的特殊形状以彰扬墓主人的军功,源自西汉帝陵陪葬墓制度。

在突厥民族的葬仪中,还有图写亡者生前战阵的纪功传统。如,墓前神道所立之杀人石便意在表现墓主人生前之战功,一如前述。又《北史》卷99《突厥传》记载突厥丧葬仪式,云:

表为茔,立屋,中图画死者形仪,及其生时所战阵状。[22]

《隋书》卷84《突厥传》也有“表木为茔,立屋其中,图画死者形仪及其生时所经战斗之状”[23]的记载,更为具体。如,开元十九年(731),“阙特勤死,〔唐玄宗〕诏金吾将军张去逸、都官郎中吕向赍玺书入蕃吊祭,并为立碑,上自为碑文,仍立祠庙,刻石为像,四壁画其战阵之状”[24]。

同样地,李思摩墓祠庙的情况也已不清。不过,考古发掘的北周安伽墓葬又给我们另一种提示。安伽为突厥化的粟特裔,其石重床(即所谓围屏石榻)便是图绘了其生前的主要事迹,这是受到中亚、突厥葬仪的影响所致[25]。既然可以将祠庙中的图像转而在墓葬内部的建置中表现,那李思摩墓葬甬道两壁所绘神兽是否也跟墓主人这种特殊的葬俗有关呢?

在汉画像石墓门扉处,经常雕绘所谓“蹶张”者,已为固定之程式。李思摩墓甬道东壁神兽持弓控弦,是否便即此“蹶张”?古代的弩有两种,“以手张者曰擘张,以足张者曰蹶张”[26]。从发掘出土的战国时期的弩机看,似乎还都是“臂张”(即擘张)的,但是当时的文献里,记载的强弩有力达十二石,远射六百步以外的,也可能已有脚踏的“蹶张”弩了[27]。

“蹶张”一词,源自《史记》。该书卷96《张丞相列传》云:“申屠丞相嘉者,梁人,以材官蹶张从高帝击项籍,迁为队率。”裴骃《集解》云:“徐广曰:‘勇健有材力开张。’如淳曰:‘材官之多力,能脚蹋强弩张之,故曰蹶张。〔秦〕律有蹶张士。’”[32]。即以脚踏强弩,使之张开。所踏之弩谓之蹶张弩,又名踏弩[33];踏弩之人谓之蹶张士,盖亦以此谓踏弩者之勇健有力。这表明蹶张的一个典型形象便是脚踏强弩,弩在其脚下。这是以脚蹬之法加强力量以增加射程,增大威力。其形象在汉墓画像石中的姿态大体可分作下面三类。A类,背负箭,口衔矢,双足踏弓,两手控弦(图3、4)。B类,背无负箭,余同A类(图5、6)。C类,背无负箭,口不衔矢,余亦同A类(图7)。刻绘蹶张士形貌于墓门意在守卫墓葬的用意已为共识,勿需赘言。

但是,如果比较汉画中蹶张形象与李思摩墓甬道东壁神兽形貌,可知后者是“擘张”的姿态,断非蹶张者。那该神兽应该为何呢?

仅从甬道东壁神兽壁画实难以辨析,不妨再来考察西壁神兽。从墓葬壁画的构图来看,李思摩墓甬道东西二壁的神兽应为同一系统。因此,若其中之一得以释读,则另一个亦应获得解释。所幸,西壁神兽双臂环抱的大石,提示辨析该神祇的路径。该神祇便见于北魏冯邕妻元氏墓志(图8),其旁自铭“挟石”。所谓“挟石”,《云笈七签》卷24《日月星辰部》云:

北斗君,字君时,一字充。北斗神君本江夏人,姓伯名大万,挟万(石)二千石,左右神人姓雷名机字太阴,主天下诸仙人。又招摇与玉衡为轮,北斗之星,精曜九道,光映十天。[34]

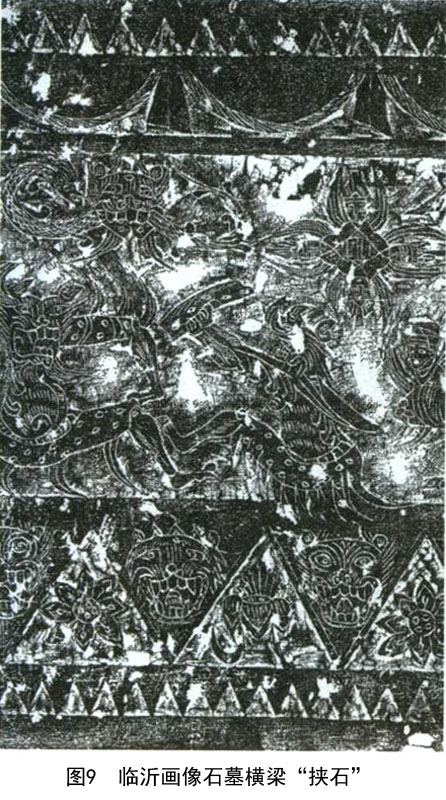

北斗星君挟石二千石[35]。这是该神祇以双手挟持或托举一石为标志的由来。换言之,所谓挟石便是北斗星君,亦即太一。此为汉文化传统之神祇。从考古材料看,至迟在汉代便以该形象来表示太一神,如临沂画像石墓横梁(图9),后来在北魏王朝仍得到继承,除了见诸冯邕妻元氏墓志纹饰之外,尚见于陕西户县祖庵北魏石棺构件[36](图10)。

既然李思摩甬道西壁神兽为太一,则其甬道壁画表示太一出行的意蕴便可明晰。如此,甬道东壁“擘张”状神兽应为太一出行中辟兵之属,意在给太一出行开路,从其形貌看或为“长颅怪兽”之类。如果再结合墓志四侧阴线刻的十二生肖,则可知上述诸元素实共同构成墓葬中的太一出行程式[38]。李思摩墓志载其“葬事所须,并宜官给”,可知其墓葬壁画应为朝廷所颁、绘,则唐太宗待李思摩之厚可见一斑。

如上文所言,李思摩墓中所见太一出行程式在已知唐墓壁画中绝无仅有。若从其构图来看,犹可窥汉魏之遗风。这也恰反映了初唐墓葬壁画的总体特点。

本文为教育部人文社会科学重点研究基地重大项目“中古时期丧葬的观念风俗与礼仪制度”(批准号:13JJD780001)成果之一。

注释

[1]昭陵博物馆编:《昭陵唐墓壁画》,文物出版社2006年,第203页。

[2]《大唐故右武卫大将军赠兵部尚书谥曰顺李君(思摩)墓志铭并序》,吴钢主编:《全唐文补遗》第3辑,三秦出版社1996年,第339页上栏。

[3]《周书》卷50《突厥传》,中华书局1971年,第910页。

[4]《隋书》卷84《突厥传》,中华书局1973年,第1864页。此《北史》同《周书》,详《北史》卷99《突厥传》,中华书局1974年,第3288页。

[5]林梅村:《毗伽可汗宝藏与中世纪草原艺术》,《上海文博》2005年第1期,第68-76页。

[6]沈睿文:《夷俗并从——安伽墓和北朝烧物葬》,《中国历史文物》2006年第4期,第4-17页。

[7]该铭文见载于[唐]陆心源编《唐文拾遗》卷16,中华书局影印本1983年,第10536页下栏-第10537页上栏。其精拓本今藏于海宁吴氏天乐斋。此详循之《唐·王知敬书<哥舒季通葬马铭>》,《新民晚报》2011年1月29日第B04版。

[8][16][18]刘永连:《突厥丧葬风俗研究》,广西师范大学出版社2012年,第147页。

[9](唐)杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷197《突厥上》,中华书局1988年,第5412页。

[10][20]《旧唐书》卷109《阿史那社尔传》,中华书局1975年,第3290页。

[11]《旧唐书》卷109《契苾何力传》,第3293页。

[12]《资治通鉴》卷199“庚寅,葬文皇帝于昭陵”条,中华书局1956年,第6269页。

[13]葛承雍:《唐昭陵、乾陵蕃人石像与“突厥化”问题》,余太山主编《欧亚学刊》第三辑,中华书局2002年4月,第150-162页;后收入所撰《唐韵胡音与外来文明》,中华书局2006年,第180-197页。另,关于昭陵十四国君长像的考古发掘工作,可参:张建林《唐昭陵考古的重要收获及几点认识》,黄留珠、魏全瑞主编《周秦汉唐文化研究》第3辑,三秦出版社2004年,第254-258页;张建林、史考《唐昭陵十四国蕃君长石像及题名石像座疏证》,西安碑林博物馆编《碑林集刊》第10集,陕西人民美术出版社2004年,第82-88页;张建林《唐昭陵考古的重要收获及几点认识》,樊英峰主编《乾陵文化研究》(一),三秦出版社2005年,第224-229页;张建林《昭陵石室初探》,樊英峰主编《乾陵文化研究》(二),三秦出版社2006年,第38-41页。

[14]《新唐书》卷80《李承乾传》,中华书局1975年,第3564-3565页。

[15]陕西省文物管理委员会、礼泉县昭陵文管所:《唐阿史那忠墓发掘简报》,《考古》1977年第2期,第132页。

[17]相关论述可参蔡鸿生《论突厥事火》,原载《中亚学刊》第1辑,中华书局1983年12月,第145-149页;后收入所撰《唐代九姓胡与突厥文化》,中华书局1998年,第130-143页。

[19]详沈睿文:《阿史那忠墓辨正》,即刊。

[21]伍伯常:《从窆昭陵:论唐太宗的陪陵之制及其陪葬功臣》,《九州学林》2005年第4期,第2-53页。

[22]《北史》卷99《突厥传》,第3288页。

[23]《隋书》卷84《突厥传》,第1864页。

[24]《旧唐书》卷194上《突厥传》上,第5177页。

[25]沈睿文:《论墓制与墓主国家和民族认同的关系——以康业、安伽、史君、虞弘诸墓为例》,载朱玉麒主编《西域文史》第6辑,科学出版社2011年12月,第205-232页。

[26]《海录碎事》卷20“蹶张”条载:“申屠嘉以材官蹶张,从高帝击项籍。〔颜〕师古曰:今之弩,以手张者曰擘张,以足蹋者曰蹶张。”(宋)叶廷珪撰,李之亮校点《海录碎事》,中华书局2002年,第889页。

[27]杨泓:《中国古兵器论丛》,文物出版社1980年,第137页。

[32]《史记》,中华书局1959年,第2682-2683页。

[33]《朱子语类》称申屠嘉:“乃〔汉〕高祖时踏弩之卒,想亦一朴直人。”(宋)黎靖德编,王星贤点校:《朱子语类》卷135,中华书局1994年,第3221页。

[34](宋)张君房编,李永晟点校:《云笈七签》,中华书局2003年,第549页。

[35]姜伯勤:《敦煌艺术宗教与礼乐文明》,中国社会科学出版社1996年,第66页。

[36]详沈睿文:《吉美博物馆所藏石重床的几点思考》,即刊。

[38]沈睿文:《唐宋墓葬神煞考源——中国古代墓葬太一出行系列研究之三》,载荣新江主编《唐研究》第18卷,北京大学出版社2012年,第199-220页。

(沈睿文,北京大学考古文博学院,副教授;艾佳,北京大学考古文博学院2010级本科生)

乾陵文化研究(八)/樊英峰主编.--西安:三秦出版社,2012.1