靖陵地宫发掘情况

刘向阳

僖宗李儇葬靖陵后,“如线之仅存”(《旧唐书·僖宗纪》卷19下)的大唐帝国如日落西山,各地藩镇纷争加剧,相互宰割,称王称帝。曾与河东节度使李克用等联兵镇压黄巢起义军的宣武节度使朱温(又名朱全忠、朱晃,852~912)逐步兼并其他藩镇,势力日益强大。天复三年(903),朱温进逼长安,杀宦官数百人,控制朝廷。次年挟持唐昭宗李晔迁都洛阳。旋杀昭宗,改立昭宣帝(又称哀帝)。天祐四年(907),朱温废唐哀帝李柷,代唐称帝,建立后梁,李唐王朝灰飞烟灭,中国历史进入连年混战、兵祸连结的五代十国时期,各代帝陵亦横遭劫难。据《新五代史》(卷40)记载,京兆华原人温韬为后梁(907~923)静胜军节度使,“韬在镇七年,唐诸陵在其境内者悉发掘之,取其所藏金宝。”像靖陵这种堆土成冢、规模不大的帝陵当难逃厄运。宋太祖赵匡胤开宝三年(970)九月甲辰下诏有司重葬前代帝陵“尝被盗发者”中,僖宗靖陵也在其列(《宋史·太祖本纪》卷2),说明五代以后,靖陵还遭到数次盗掘。

20世纪90年代初,靖陵又先后七次被不法之徒觊觎。特别是1994年12月30日晚,盗墓贼竟用炸药在靖陵封土堆紧南侧炸出一个16米深的盗洞,直接进入墓室,破坏极为严重。为了抢救墓内文物,经有关部门批准,陕西省考古研究所对靖陵实施了抢救性发掘。

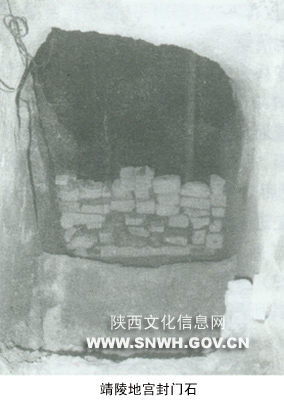

据发掘可知:靖陵地宫由墓道、甬道、墓室等三部分组成,全长44.18米。墓道位于封土堆南侧正中,南北走向,长35.6米,宽2.4~2.9米,呈45度阶梯形。其腰部留有二层台,修有整齐的土阶。墓道东、西两壁原绘有壁画。东壁残存约20平方米的双层壁画。可以看出题材为青龙、仪卫、牵马等内容。甬道长3.8米,宽2.4米。顶部被盗洞破坏,已剥落坍塌。其入口处两侧绘有执戟武士壁画,北部东、西壁各开二龛,壁龛内绘兽首人身的生肖图案。甬道中段原木门已朽,现用残石块堆砌成封门墙,推测为北宋初重葬时所为。

墓室为土洞、穹窿顶。底部东西5.8米,南北4.5米,东、西壁各对称开有三个壁龛,南壁东西两侧各开有一个壁龛,龛内均绘有兽首人身、穿宽袖长袍、双手拢袖执笏的生肖图案,此类生肖图案为唐代壁画中仅见。现存鼠、兔、马、羊、猴、鸡等较完整。墓室内墙皮大部分脱落,仅余北壁东、西两侧侍臣图小片壁画和顶部少许天象图。在墓室东南角壁龛外沿发现“天子御”三个刻划字样。

墓室地面以石碑、石块、方砖、条砖砌成东西4.4米,南北3.I米的棺床。棺床与北壁之间放置两个石函。由于该墓曾经多次被盗扰,进水严重,原置于棺床及周围的棺椁、箱、灵帐等早已破坏散乱。棺木全朽,底垫木印迹清楚,丝绸迹印比较明显。淤泥中发现亡人骨骼数块。

墓室出土的主要遗物有:石碑、石函、灵帐座、龙凤纹琉璃壁、龙凤纹琉璃佩、铊尾、汉白玉哀册残片、鎏金铜锁、鎏金宝石铜贴花、贴金箔玻璃珠和石刻散件等。

令人深感意外的是,靖陵墓室的石棺床竟是用陪葬乾陵的唐尚书左仆射豆卢钦望和左仆射杨再思的墓碑做成。这是陕西首次发现的乾陵陪葬墓碑石。豆卢钦望墓碑文字保存较好,杨再思墓碑文字已漫泐不清。墓碑现存乾陵博物馆。靖陵的督造者竟能“就地取材”、“不烦费人工”,说明唐朝当时确实到了“国用无取”、“百姓一空”的地步。也正是由于此举,才使二千多年前的两块石碑得以保存至今,为我们研究豆、杨二人的生平传略增添了珍贵的实物资料,这应该是不幸中的万幸。其它出土的大部分有字有纹石刻散件都与佛教有关,特别是减地阴刻伎乐飞天、托盘飞天、仙人乘鹤、迦陵频伽等图案,刻画十分精美。

在出土的玉质哀册残片中,有一块上残留有“圣恭宀”三字,其中第三字仅存一宝盖头,查检唐帝王谥号,只有唐僖宗李儇死后谥号“惠圣恭定孝皇帝”中的“定”字为“宀”头,因之推测哀册残片上的第三字应为“定”字,说明此墓属唐僖宗靖陵无误,与史书记载一致。同时根据棺床、垫木位置及遗迹遗物种类证实,靖陵为唐僖宗李儇和惠圣安孝皇后的合葬陵。根据甬道、墓室顶部盗洞分析,靖陵自五代以来多次被盗,随葬品被劫掠毁坏一空,但这次发掘出土的有限文物仍属帝王等级,有较高的研究和利用价值。

靖陵陪葬墓史书无载,陵园周围亦无发现。

唐代帝王陵墓/刘向阳著.—西安:三秦出版社,2003.9

唐代帝王陵墓/刘向阳著.—西安:三秦出版社,2003.9