秦俑坑兵马俑军阵内容及兵器试探

秦 鸣

临潼县秦俑坑的发现和试掘是文物考古工作者在毛主席“古为今用”方针指引下获得的又一巨大成果。俑坑的规模宏大,埋藏丰富。经初步试掘,已发现身高1.75—1.86米的大型武士俑约580件,和真马大小相似,拖有战车的陶马24匹。另外,还有大批实用兵器。估计整个俑坑将出土陶俑、陶马约6000件。马俑排列整齐,气势宏伟,为一组织严密的雄伟军阵,这对研究秦代的历史,特别对研究秦代的军事史是一批十分可贵的实物资料。现根据试掘情况,对俑坑兵、马俑军阵的有关问题作一初步分析。因俑坑尚未全面发掘,加上这又是一个比较专门的问题,不当和错误之外,请读者指正。

一

俑坑军阵位于秦始皇陵的东侧,右屏层峦叠嶂的骊山,左依纵贯关中的渭水,形势险峻,阵容雄伟。经试掘,发现俑坑为一土木结构的大型建筑。前边有门道五个。进门后为一南北长廊,里边排列着面朝东方的三列横队,计210件武士俑。横队的左右两端及中间立着三件身穿铠甲的武士俑,似为领队。三列横队之后紧接着为十一个过洞,步兵和车马相间排列着三十八路纵队,计286件武士俑和驷马战车6乘。在军阵左右两侧,各有一分别面南、面北的东西横队,计有武士俑26件,在俑坑的中部距东端约一百米处挖了两个试掘方。每方出土面东的铠甲武士俑五排,每排4件,两方共40件。按其位置和东端试掘方内的第七、第十两过洞内的武士俑成一直线,俑的排列顺序亦同,当是第七、第十两过洞的武士俑的延展部分。在俑坑西端的一试掘方内发现武士俑18件,排成三列南北横队,其中两列面东,一列面西。上述情况证明秦俑坑为一行伍齐整、组织严密的庞大军阵。这一军阵兵力配备组合的主要特征是:

1.有锋有后,有侧翼,有后卫

孙膑曾以剑作比喻,说明军阵有锋有后的重要。他认为,军阵没有锐利的前锋犹如剑之无锋,虽有孟贲之勇不敢前;军阵没强大的后阵,好象剑之无铤(把柄),虽巧士不能进。无锋无后,“敢将而进者,不知兵之至也”。只有有锋有后,才能“相信不动,敌人必走”(1)。所谓锋,即军阵的前锋部队;后,即前锋的后续部队。据此可知秦俑坑东端的三列面朝东方的横队,似为俑坑军阵的前锋;后边紧跟着的三十八路纵队,似为后阵。担任前锋的武士俑,除三个领队为铠甲俑外,其余均身穿轻便的短褐,腿扎行滕(即裹腿),足登薄底浅帮黑履,并紧紧地系着鞋带,头上免盔束发。说明这是经过精心选拔的能“踰高绝远,轻足善走”,“疾如锥矢,战如雷电,解如风雨”的虎鸷之士。他能“乘人之不及”,“攻其不备,出其不意”,迅速地歼击敌人。这是法家强调进攻的军事思想的体现。前锋后边的三十八路后续部队,有的穿短褐,有的披甲执锐,人数众多,步兵、车马相间,长短兵相杂,兵强马壮,显示了后阵势力的雄厚,符合兵书所说的“末必锐”,“本必鸿”(2)的布阵原则,它象一把利剑一样,可以突破敌人的阵势,切断敌军而歼灭之。

位于俑坑军阵左右两侧分别为面南面北的武士俑,似为军阵两侧的卫队。俑坑西端试掘方内出土的面西的武士俑,似为军阵的后卫,用以加强警戒,防止敌人从两翼及后部突然袭击。这表现了军阵组织的严密,坚如磐石。敌人触之,无异于“以卵投石,以指挠沸,若赴水火,入焉焦没耳”。(3)

2.步兵与车马的混合编组

自殷周以至春秋时期,战斗的方式主要是车战,战斗队形的编组也比较简单。到了战国时期,由于新兴地主阶级和没落的奴隶主阶级之间,夺权和反夺权、前进和倒退、统一和分裂的斗争十分激烈,战争频繁,战争范围和规模空前扩大,车兵而外,又普遍出现了步兵与骑兵。如当时的秦、楚二国,各有带甲的徒兵百万,车千乘,马万匹;燕国有带甲数十万,车七百乘,马六千匹。因此,这时战斗队形的编组就较复杂。一些新兴地主阶级的军事理论家根据战争的实践,提出了各种军阵编组的原则。如孙膑说:“用八阵战者,因地之利,用八阵之宜。”又说:“车骑与战者,分以为三,一在于右,一在于左,一在于后。易则多其车,险则多其骑,厄则多其弩。”(4)即根据敌情和地形的平坦或险峻的实际情况,灵活地确定战法,布置步兵与车骑,以便发挥己方各种兵种之长,击敌之短,打败敌人。

俑坑军阵据目前出土情况,不见骑兵,而是以俑坑中间第六过洞内的四路纵队的武士俑为中轴线,两侧对称地排列着战车、步兵、战车、战车、步兵。即每侧有战车三乘,步兵两组(一组为四路纵队;一组为一路纵队,一路横队),合计共有战车六乘,步兵五组。这种编组与孙子所言不同,与《六韬·均兵》所说:“易战之法,五车为列”,“险战之法”,“十车为聚,二十车为屯”也不同。俑坑是以六车为列,步兵与战车相间一字排列。猜测它的意思,在地势平坦广阔的地区作战,则“轻车先出”,“以伍次之”。车用以“陷坚阵,要疆敌,遮走北”,步兵则“坚阵疾战”。当遇到险峻的地区作战时,则以步兵居前,冲锋陷阵;或凭陵据险,截击敌人;而车稍后,相机配合步兵战斗,可见兵无常势,战斗队形的编组亦无定式,必须根据千变方化的形势,相应地变换队形,决定战斗方式,做到“知天知地”,“知此知彼”,然后才能“百战不殆”。

关于一辆战车甲士的配备,文献记载颇有出入,例如《孙子·作战篇》“驰轩驷,革车千乘”,关于一辆驰车和革车配备的甲士和步卒的数,从曹操以下的注家就有许多不同的说法。根据俑坑的试掘,战车前边立有武士俑三排,每排4件,共12件,车上立有甲士2件;车后亦有甲士,因尚未发掘,数目不详。古代(至少是秦代)一辆战车,究竟配有甲士多少人,待俑坑全面发掘后将会得到实物印证。

俑坑内虽尚未发现骑马武士俑,但却出土了驾战车的陶马24匹。这对研究秦代的骑兵还是有用处的。陶马形体高大,膘肥体壮,耳小,眼大口裂较深,前肢柱立,后肢若弓,蹄础较高,筋骨劲健,表明它奔驰快,负力大,持久性强。秦始皇时代,马是作战的主要工具之一,因此对养马事业十分重视,“县有厩驺”(5),“边郡置六牧师令”(8)。崔豹《古今注》说,秦始皇有七名马,即追风、白兔、蹑景、奔电、飞翮、铜爵、神凫。《战国策·韩策》记载,秦国之马“探前蹶后,蹄间二寻(一寻八尺)者,不可胜数也,”文献实物两相参应,说明秦国的战马十分骠悍。

3.武器的配备、组合

秦秋战国是我国军事科学大发展的时期,出现了许多军事论著。除了提出对战争的看法、态度和战略、战术原则外,还根据战争的特点,提出了一套各种兵器在不同的形势下不同的组合和运用的经验。比如,步兵与车骑作战时,“必依丘陵险阻,长兵强弩在前,短兵弱弩在后”(7),在遇到险战时,“以武冲(战车名)为前,大橹(战阵高巢车为橹)为卫,材士强弩翼吾左右”(8);疏阵之法,“多其旌旗羽旄,砥刃以为旁”(9),在敌众我寡,准备撤退时,“长兵在前,短兵在□(后),为之流弩以助其急”(10)等等。从这里我们大体可以看出兵器配备组合的一个总原则是:在充分了解敌情和地形变化的基础上,根据武器的性能灵活运用。一般说来是:长兵强弩居前,或置左右,短兵居后。

俑坑东边长廊内的武士俑及两侧边洞内的武士俑多手持弩机、弓箭,肩背矢箙;中间过洞内的武土俑多手持矛、戟等长兵器。可见俑坑军阵兵器的配备,是以远射程武器为表,长兵器为里;也就是把当时最先进的远射进攻武器——弩机,放在主要的位置上。这一方面表明了秦国军队装备的精良和杀伤力的强大。另一方面反映了军阵部署的指导思想是进攻战。一旦和敌军接战,即先以威力强大的远射武器压住敌人,然后持长兵的武士出击。这与秦始皇的法家军事思想是相吻合的。

二

俑坑内出土了一大批秦代实用兵器。种类甚多,有弩机、弓箭等远射武器;有铜矛、刀、剑等长短兵器,还有泥雕的防御武器铠甲。这些兵器和以往战国墓中出土的兵器大体相似,但值得注意的是;

l.俑坑内出土了几件以往没有见过的铜兵器

弯刀2件,通长65.2厘米,形如弯月,柄与身一次铸成,刀身两面有刃,断面呈枣核形。末端不收杀,齐头无锋,似为古之兵器吴钩,吴钩是一种弯刀,《庄子》称;“曲者中钩”。《吴越春秋》中曾有“阖闾作金钩”的记载。刀无锋说明不是刺兵。两面有刃,形如弯月,可推可钩,这与《释名》说:“或推镶,或钩引,用之宜也”的作用相似。两件弯刀出土于俑坑东边前锋三列横队的第一列左右两端武士俑的左侧,当为前锋部队用以披荆斩棘冲锋陷阵的重要武器。

铜殳1件,长10.6、径3厘米,圆筒形,首呈三角锥状。此种兵器未见著录,疑为殳。《考工记·庐人》称:“殳长寻有四尺”。注谓:“殳长丈二。戈、殳、戟、矛,皆插车輢。”“容殳无刃”。清王*的《兵仗记》说:“殳,即祋也。礼书作八觚形,或如杖,长丈二尺而无刃,主于击。”(11)可见殳为一种有棱而无刃,接以长柄,形如杖的长兵器。此实物与文献记载极为相似。

2.兵器的改进与发展

俑坑内出土弩机的数量很多,证明始于战国时的这种先进武器在秦始皇时代已普遍使用。此次出土的弩机、弓箭和以往战国墓出土的弩机、弓箭基本相似。所不同者,弩机的悬刀呈长方形,望山加大加高(仍无刻度),类似汉代弩机的机件。这就增强了机件的灵敏度和瞄准的准确性。弓背内侧有权(即辅木),十分罕见,它既可支撑弓背,防止弓折,又加大张力,提高了弓的有效射程。

俑坑内还出土了一批青铜器,制造工艺极为精致。如铜剑,剑身较春秋战国时的增长,近锋处束腰,棱脊规正,刃锋锐利,无锈而发光,出土的铜剑和铜镞,经初步检验,原系铸造,再经错磨、抛光。剑、镞加工面的光洁度在6—8花之间。剑身磨纹垂直于纵轴线,纹理平行。三角形铜镞的三个棱脊的长度,用0.02精度卡尺测量,差距不超过十分之一毫米,说明加工工艺的精密。

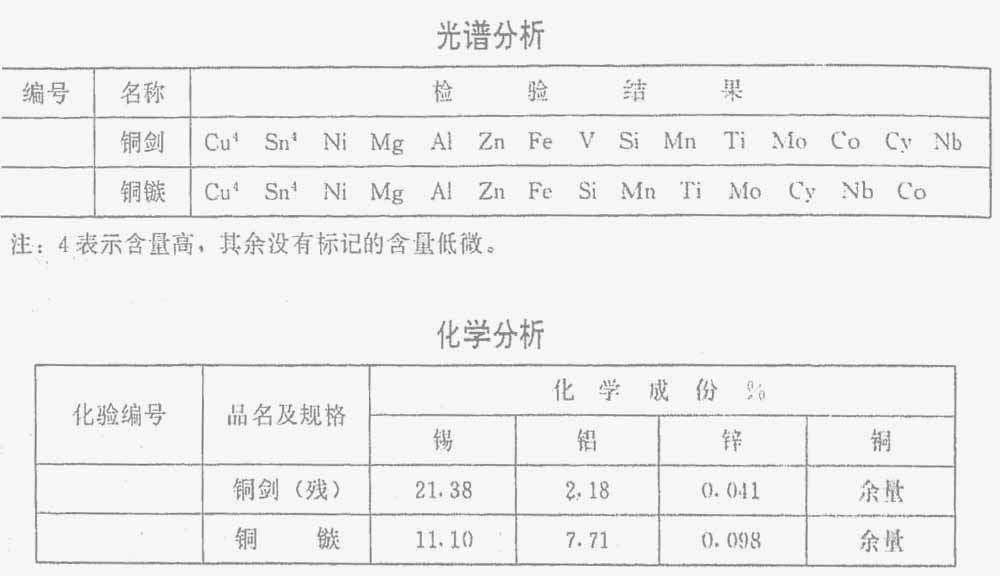

另外,对剑、镞作了光谱鉴别和定量分析,结果如下:

从上表可见铜剑、铜镞等铜兵器的主要成份是铜、锡合金,另外还有镍、镁、铝、锌、铁、钒、硅、锰、钛、钼、钴、铬、铌、铅等微量的稀有金属。稀有金属当不是有意配料、而是铜、锡、铅等金属的杂质所带入。化学定量分析表明,剑的含锡量为21.38%,含锡量多,使组织细化,硬度增加。经测定,剑的硬度为HRb l06度,约相当于中碳钢调质后的硬度。镞的含锡量比剑低,硬度也相应较剑为弱,但镞的含铅量较大,当系有意配料。铅有毒性,可以提高镞的使用性能,增强杀伤力量。根据兵器的不同性能,配料的比例也相应变化,说明了秦代军事科学技术进步,秦代如此精密的加工工艺和先进的冶金技术,充分显示了两千多年前劳动人民的聪明才智,同时也证明了秦始皇的法家路线促进了科学技术和生产的发展。

俑坑内出土的兵器,除Ⅱ式乙剑刻“*”字外,其余兵器,目前尚未发现铭文。因此对这批兵器制造的时间、地点难以确切地判断。但根据以往出土的带有铭文的相邦谬斿戈、相邦义戈、丞相触戈、相邦冉戈、大良造鞅矛等看,秦代兵器大都是在栎阳、咸阳、雍等城的官营作坊内由中央督造的(12)。秦代兵器的制造掌握在中央政权手中,有利于加强专制主义中央集权的封建制度,有利于促进国家的统一。

三

古代的丧葬制度反映着人世间的真实,是地上王国在地下的再现。殷周奴隶制时代,奴隶主生前占有大批奴隶,靠残酷地压榨奴隶的血汗过着钟鸣鼎食的寄生生活。奴隶主死后妄图在幽冥世界也和生前一样的享受,于是就以大批的奴隶殉葬,供其在地下驱使。墨子说:“天子杀殉,众者数百,寡者数十。将军大夫杀殉,众者数十,寡者数人,”(13)这种残酷的杀殉制度在殷周奴隶主墓葬的考古发掘中得到了大量的实例印证。到了春秋战国时代,由于奴隶的起义和新兴地主阶级的兴起,社会发生了巨大变革。奴隶制日趋瓦解,新兴的封建制在各国相继建立。在这一新旧交替的社会过渡时期,杀殉的葬仪仍然存在,但主要的趋势是以俑代替活人殉葬。因此,在春秋战国墓的墓室中常发现大批木俑。俑葬的出现,是奴隶制瓦解在葬仪上的反映。值得注意的是在春秋战国的墓葬中常发现一些手持实用兵器的武士木俑。这一事实,反映了当时新兴地主阶级和奴隶主贵族在夺权与反夺权的斗争中对暴力的重视。所谓:“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察也。”(14)当然,它同时也反映了作为剥削阶级的地主阶级对暴力镇压农民反抗的重视。

到了战国的后期,七国并立,“诸侯力政”,“兵革不休”。新兴地主阶级与没落的奴隶主残余势力、封建割据势力之间,反复辟与复辟,统一与割据的斗争十分激烈。反映在军事思想方面,代表反动势力的儒家提倡“以礼治军”,说什么“有礼无败”,“仁者无敌”(15),兜售“恃德者昌,恃力者亡”的反动谬论,极力反对进步战争,为奴隶主阶级的反动战争制造舆论。代表新兴地主阶级利益的法家,则主张用革命暴力作为统一中国推动社会前进的手段,针锋相对地宣扬“以战去战,虽战可也”,“以杀止杀,虽杀可也”(16),“战胜而强立”,“举兵绳之”(17)。秦始皇执政后,顺应历史发展的趋势,继承和发扬秦国自商鞅变法以来的优良传统,坚决执行法家路线,坚持革新,反对复辟,坚持统一,反对分裂,终于用革命的进步战争扫除山东六国奴隶主复辟势力和割据势力的反动统治,胜利地建立了我国历史上第一个统一的多民族的专制主义中央集权的国家。秦始皇统一六国的历史又一次证明了列宁指出的“任何一个重大问题,任何一次革命,都只能用一系列的战争来解决”(18)的伟大真理。

秦俑坑大批兵、马俑的军事阵容,正是秦始皇统帅的强大的军事实力的形象记录,秦始皇用这样庞大的面朝东方的兵、马俑组成的军阵随葬,同时也意味着他在胜利的形势下,高度警惕着奴隶主复辟势力的反攻倒算。和秦始皇在统一六国后,为了巩固新兴的封建制度,防止奴隶主的复辟,先后五次出巡,巡视的重点是奴隶主复辟势力盘根错节的齐、鲁地区,还有东南沿海地区,其用意是相同的。因而,在一定意义上也可以说,它是秦始皇东巡卫队的象征。

“一切文化或文学艺术都是属于一定的阶级,属于一定的政治路线的”。(19)秦俑坑大批兵、马俑组成的军阵,是秦始皇法家军事路线的产物,是为新兴地主阶级的利益服务的。它为封建社会的墓葬制度带来了深刻的影响,象咸阳杨家湾西汉初期大墓的随葬坑内,曾出土三千多件陶质武士俑和骑马俑,就是典型的例证。

注解:

(1)《孙膑兵法·势备》。

(2)《孙膑兵法·十阵》。

(3)《荀子·议兵》。

(4)《孙膑兵法·八阵》。

(5)荀悦《汉纪》一。

(6)《通典·职官七》。

(7)《六韬·战步》。

(8)《六韬·分险》。

(9)《孙膑兵法·十阵》。

(10)《孙膑兵法·威王问》。

(11)转引自《中国兵器史稿》第二章,第二节“周殳”条。

(12)《三代吉金文存》、《双剑*金图》下。

(13)《墨子·节葬》。

(14)《孙子·计篇》。

(15)《左传·襄公二十六年》、《孟子·梁惠王上》。

(16)《商君书·画策》。

(17)《孙膑兵法·见威王》。

(18)《列宁全集》31卷,449页。

(19)《在延安文艺座谈会上的讲话》。

(原载《文物》1975年第11期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8