秦俑下体防护装备杂探

许卫红

自古以来,卫体设备就是军队装备中一项必不可少的内容。卫体装备的优劣,在某种情况下甚至可以影响战争的胜负。秦陵兵马俑坑已出土1000余件陶俑,绝大多数上身都塑有卫体服饰——铠甲,即所谓“坚甲”。从秦陵俑坑中还可以看到,秦代军人的下体也有护卫装备,即胫衣、行縢等。

一、 行縢

诸多学者对行縢早已有过研究考述,对其名称、作用的演变及俑坑中所反映出的缠扎使用方式早已明了,此不赘言(1)。经过实体验证,一个身高1.70米的人用宽12厘米的布条缠绕,自足腕至膝所需长度为l~1.5米,折秦之6.5尺之多,这也符合我国民间流传的“一个裹腿三尺布”之俗说。

俑坑中的武士俑胫部扎着行縢,质地轻薄,束扎后胫部的筋骨和肌肉的变化清晰可见。说明行縢是单层布帛制成的。而行縢是否直接缠扎于腿部肌肉上的呢?据观察,秦俑上身最内层穿着质地单薄的内衣,外有厚重的袍服,保暖性好,推测是秋冬寒冷季节装束,据《说文》“*,绔也”。《礼记·内则》云:“衣不帛襦裤”。孙希旦集解:“襦,里衣,裤,下衣。二者皆不以帛为衣,防奢侈也”。《左传·昭公二十五年》“征褰与襦”。疏:褰,裤。正义曰:“内则云童子不衣襦裤。是衣有裤也。又据王国维《观堂集林》:“古之亵衣,亦有襦裤……”。亵衣,即内衣,近污垢之衣,上述材料证明,秦时已有裤无疑,还有近污垢的内裤。有了裤可以御寒,行縢作用主要为行动轻捷。所以,秦俑中所反映的由单层布帛制成的行縢,第一不能也无法抗御秋冬之寒冷;第二和其上装极不配套,所以在它之内还应当有裤子以御寒。行縢是扎绕于内裤之外而“偪束其径”的。“言以裹腿可以跳腾轻便”。就是指裹于这层裤外,使裤角不影响行动的利捷。因裤子下部被行縢缠绕严密,上部又被覆以长襦,短裤,人们在观察秦俑服饰,此裤最易被忽略,需要特别于此提出。另据咸阳杨家湾西汉俑的资料看,其行縢就是扎于裤之外的。

二、胫衣

胫衣,《说文解字注》:“左右各一,分衣两胫”。它是秦军队中另一下体服饰。秦俑坑中胫衣主要见于重装铠甲步兵俑和车兵俑。在《一号坑发掘报告》中将其划入护腿之内(2)。其形状为围筒,上口周长44~64,下口周长37~51,高度15—25.5,尤以20厘米最多见,雕塑厚度0.1~0.15厘米。自踝部至膝以下,从下向上套穿于小腿胫部,外形光滑平整,没有如秦俑靴上的穿脱开口,上部也系结组带,有些其上口所达部分还刻有凸、凹勒槽,给人以紧绷的感觉,从实用的目的出发,其质料要求坚固以能抵御兵器的杀伤,穿在腿部又不能绷的僵硬而影响活动的灵敏,实物原料应为质地细密而软的皮料。但又不同于铠甲甲片的原料,要比后者皮料更柔软,富有弹性。保证胫衣的穿脱和固结。抽样测量表明,甲片一般厚0.2~0.3厘米左右,胫衣皮质比之要薄0.1厘米以上,以质的特点和加工难易程度推测,胫衣是羊皮类革制品的可能性最大。羊皮资源充足,加工难度小,在大体上还是兵农合一的秦人,容易得到满足。它的性能也符合胫衣的要求。俑坑中,我们还可以看到许多陶俑胫衣上有皱起的横向纹络,可能就是因其质地较软而薄,而胫部又是一个经常弯曲活动的部位所造成皱的实况反映。这种绉褶古人也曾给予较多留意,所谓‘*”、“*曲”、“衣之如*”、“襞积褰绉”等等就是与此有关的形容。而“*”、“*曲”更是专指皮革的绉褶,所谓“绉之蹙蹙者曰*’。因而秦俑雕塑中作出这种效果一方面反映了秦俑艺术的写实性,另一方面也暗示了胫衣的质料。其实今天人们穿着羊皮衣裤时间一长,在胫、肘等经常弯曲活动部位也极易留下同样的绉蹙纹络。尤其是皮子加工的越不好,绉蹙也就越多。这恰恰从另一侧面印证了胫衣的质料是羊皮,胫衣上的绉蹙纹也符合当时的制皮水平。

三、秦俑行縢与胫衣的使用区别

从俑坑已出土的陶俑形象中可以看到,秦军胫衣的使用率在整体上要稍大于行縢。尤其是俑坑中发现的车兵俑,几乎很少使用行縢。步兵俑队伍中,戴冠俑也很少发现有使用行縢。步兵俑队伍中,戴冠俑也很少发现有使用行縢的例子。那么,行縢和胫衣的使用有没有等级、兵种上的区别呢?

“秦汉时期,从军队的组织和编制上说,步兵、骑兵、车兵、水兵等兵种已初步形成”(3)。步兵总称材官。如《汉书·刑法志》记载:“汉兴……天下既定,踵秦而置材官于郡国”。步兵因使用武器的不同或任务不同,又有弓弩兵和手执其它武器的武士之别。弓弩又称为“引强”、“蹶张”。他们是步兵力量的重要表现。秦俑一号坑就是一个以步兵为主的实战军阵。军阵中有弓箭手和持长兵器的战士。行縢的使用对象大部分为轻装、上体无铠装备的步兵俑,尤其更突出地用于军阵前锋的三排弓弩兵中。这些弓弩兵是秦军阵中步兵力量的重要表现,更是战斗的先锋队。《商君书·境内》有文说秦军中有“陷队之士”,用以攻城掠邑,《史记·白起王翦列传》记录王翦伐楚时秦军中的“壮士”追击敌人,一号坑中前锋弓弩兵就是此类的“壮士”或言为“陷队之士”。即“勇敢陷阵之士,即今之敢死队”(4),古之陷队之士是经过严格挑选组成,具有轻足善走,逾高绝远的特长,并要经过专门训练。他们“闻战徒裼,犯白刃,蹈*炭,断死于前者比是也”,个个勇猛不怜惜生命。在部队中要发挥的职能是追击设阻、阻截敌人,即如《六韬·虎韬》、《六韬·军略》等章所言:“材士强弩隐伏而处,审侯敌追我,伏兵疾击其后……”“绝街遮道,则有材士强弩”。一号俑坑中的前锋弓弩兵上、下都着轻装,胫部扎行縢原因也即缘于自身的战术特长:①擅长伏击战——避免了一些白刃搏杀,打击敌人于措手不及无反抗还击能力之中;(2)擅打阻击战——利用快速度奔跑的急行军速度到达新战场,截击故人,同时,他们手执弓弩在作战时万箭齐发,要时站时蹲,轮番射击,“断行乱阵”,使敌人无可趁之机,布帛轻柔,更利于肌腱运动。因此,对于类似一号坑前锋的步弩兵种来说,没有比行縢更合适的下体装备了。

俑坑中,胫衣主要见于重装铠甲步兵俑和车兵俑。二号坑战车阵中,“一般每车有乘员3名,车左、御手、车右……胫缚护腿(实际为胫衣)……是重装备。如T1:①~③号俑”。一、三号俑坑中发现的战车乘员包括御手也不使用行縢。这些车兵,在古代战争中用来陷坚阵、要强敌、遮走北”的。又被称为“车兵之士”。在作战方式战车和徒兵结合的情况下,以立于车上格斗的为主,车兵站于车上,驾驭战车冲击敌人军阵,刺击近战车的敌兵,既不用发动双腿奔跑作战,站的位置也高,引人注目。其军服装备就采用重装甲。胫衣、身甲、盆领又合称三属之甲。是重装备之一。在春秋车战盛行的时代,云南地区甚至还出现过金属胫衣(甲)。

当然,秦俑坑中,胫衣和行縢的使用情况很复杂。例如在一号坑G2已展出部分中,第一战车之前的8个袍俑均着行縢,第二战车之前的12个铠甲俑却用胫衣,这种情况或许说明在秦军步兵中还有更细致的兵种划分,秦作战部队就是一个多元化的集合体。

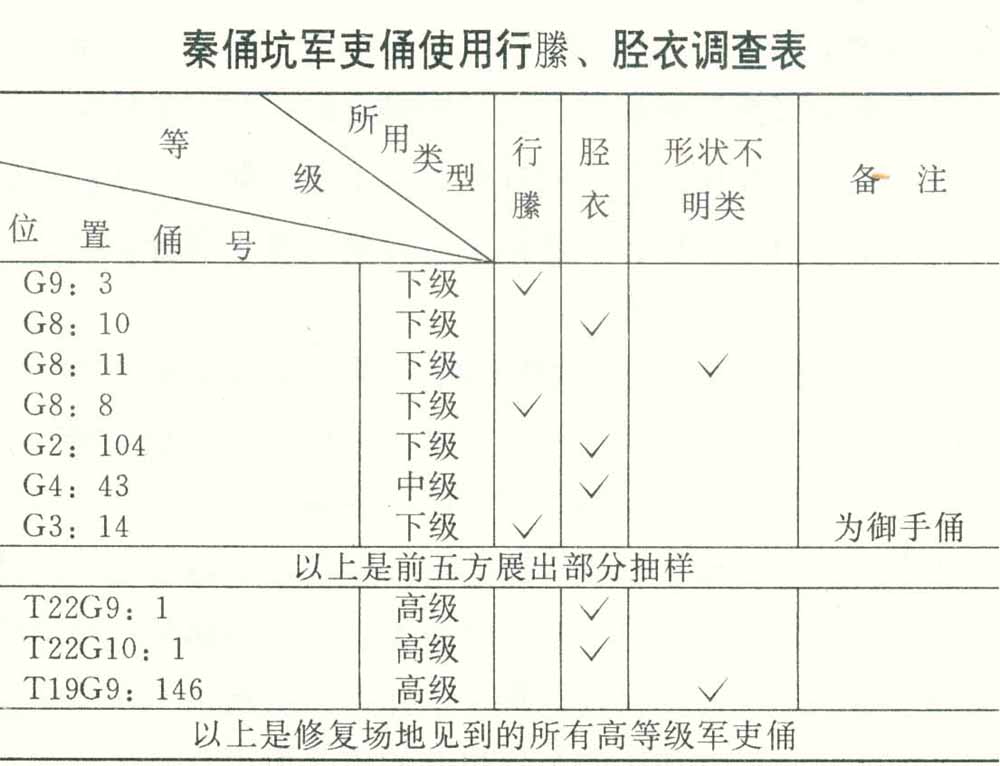

秦俑三号坑被认为是秦军队的一个指挥部。是秦将运筹帏幄之地。其内的武士俑手执仪仗兵器铜殳,是作为秦军队中侍卫俑的形象出现的。在已修复展出的南厢房40个俑中,有11个使用縢,9个使用胫衣,使用率分别为42.5%、22.5%,这样使用率也符合这种区别。一般说,侍卫士兵投入激烈战争的机会较少,不是战斗的主力。而在车马房部分中,共有四个戴冠俑,却无一例使用行縢。在一号坑前锋部队中,不着行縢的俑也全是戴冠俑,是指挥前锋部队的“发弩啬夫”。戴冠俑是秦军吏的代表,他们的等级要高于科头或系巾帻,皮弁的武士。这些迹象表明,胫衣和行縢的使用除了兵种上有一定的区别外,还有职位高低的等级变化,据实际观测,列下边一抽样调查表:

在秦俑馆北展室陈列的三个“将军俑”也都不用行縢,其中有两个明确套穿胫衣。

综合上述,在秦代,行縢与胫衣的使用有兵种上的区别,前者主要用于步兵中的弩兵装备,后者较多地使用于车兵;二者之间又有等级上的适用范围,前者使用等级较低,中级以上军吏基本不用,而较多的使用胫衣。

四、胫衣、行縢的演变

从文献记录的情况看,下体防卫装备出现最早的种类应首推行縢,它虽是根据民众日常生活的需要产生的民间服饰。但至少在西周时代,武士们就把它带入了战争。秦以后,行縢的形状已有明显的变化,如咸阳杨家湾出土的汉俑(5),缠扎的行縢一改秦时的窄条形,是一大块布帛,四角重带,交叉捆扎状束扎,腿胫后部没有类似秦俑腿胫后部的缠扎划痕,行縢向宽幅化发展了,并且以缀着的固定带子代替之前绑扎时所用的零散活动组带,穿卸时更加方便、省时。宽幅布帛直接捆扎,也比前期窄条行縢一圈圈斜向缠绕快速、舒适,较好地适应了战争的需要。再往后,例如在敦煌285窟西魏壁画和北魏永安二年(529年)宁懋石窟门扉上线雕画(6)中反映出的武士踝关节部位带着宽大的裤角,使行动便捷,由于布帛行縢的卫体能力差,在宁懋石室线雕像中,武士膝部又用皮质腿裙。这时期行縢简化成一组条带,质地应有粗麻布及丝织品、绢等。

最早的胫衣实物发现于云南滇文化墓葬中,年代在战国末——西汉初,其为两件青铜胫衣,或称胫甲(7)。据《战国策·韩策》苏秦说韩王时与“甲盾*(左革右是)鍪”一起提到有“铁幕”,司马贞《索隐》引刘云语称“以铁为臂胫之衣”是铁幕,它或许也述说了铁质胫甲的客观存在。秦俑坑中的资料表明秦代有了皮质胫衣。徐州狮子山兵马俑的出土则向我们说明了汉代皮胫衣的形象(8),圆筒形高度超过秦代。隋唐以后,胫衣甲又被称作“吊腿”,其高度甚至在縢以上。据《武经总要》记载,宋之一件完整甲衣包括“甲身、上缀膊、下属吊腿,首则兜鍪顿项”,胫衣是每位军人必需的军服装备之一。从一些考古材料及龙门石窟潜溪寺的天王雕像(9)、咸阳苏君墓(10),天宝四年(745年)雷君妻宋氏墓(11)等墓葬随葬天王武士俑形象中可以清晰地了解到后期胫衣的形状,系结方法和质地:是由铁等金属原料或皮料制成,呈片状,沿宽向打孔穿带子或钉联扣,从胫部后边向前包裹穿着,系结侧边穿的带子或扣子,保护上述铠甲所剩余的膝下部分,完成全身性防御。另外,还有一种呈喇叭状的筒形皮胫衣。

从行縢的不自觉加入战争到战国时期胫衣的产生,以及后来行縢、胫衣发生的种种变化皆缘于战争的实际需要。行縢其最初职能是为了御寒和行动便捷,类似今日有些老年人仍喜用绑腿把裤角裹扎起来。自战国时,由于军事目的而引发的服装史上的一场革命——赵武灵王胡服骑射,出现了可以御寒的裤,降低了它最初的民用性,强化了军用品的战争功用。随着远射程杀伤力强大的弓弩及戈、戟等长柄刺伤兵器的使用,战争愈加残酷,敌我交战杀伤的部位已不仅仅局限于上体,行縢承担不了越来越艰巨的下体防护任务,胫衣,这种强化防卫性功能的装备也开始应运而生并且得到了充分的发展,而且最终导致了军队装备从局部防卫发展到身体各个部位的全方位防卫。

从战国时期的金属胫甲到秦、汉皮胫衣再到后期皮、铁胫衣(吊腿)共存,胫衣质地变化也与战争形式发生变化有关,战国时期是典型的车战时代,关于战国时期史籍记载中经常出现“车千乘、骑万匹、带甲百万”,“战车千乘、奋击百万”等语句。战车之上的武士胫着金属胫衣,增加防御又不影响搏击。秦汉时期车战形式发生了变化,战斗中的战车’其实首先应该是指挥车,较之先秦的战车,它已经不需要再去完善和满足长兵作战的条件和空间,其日益完善起来的,是它的指挥设施和指挥职能”;另一类轻车虽然属战车“突战”的性质,但它的作战方式与传统车战上左主射右主刺为主要作战方式”、“追奔逐北、触侧冲击、很少正面接战”(12)。这种战车形式的变化在秦俑坑战车排列的形式中可以得到明显的反映。与敌人正面交锋,左虏右刺的白刃战较多地被隶属战车的步兵承担了起来,他们要奔跑拚杀,就要穿着软簿轻便而又有一定防御力的军装,既能保护自己又不影响行动的敏捷。隋唐以后,骑兵成为一个最有战斗力的兵种,士兵靠双腿奔跑而作战拚杀的局面被彻底改变,金属胫衣作用再次被扩大。而与之共存的皮胫衣高度也远远超过前期,有的甚至在膝以上。而秦代,如一号俑坑G3:13军吏俑,所反映的胫衣仅达踝部以上15厘米,类似今日的“护腕”,只能保护踝关节的踒扭。

综合上述,行縢、胫衣等下体护卫装备的发展演变皆迎合了战争的实际需要。秦俑坑中二者之间存在的兵种、等级上的使用区别也皆源于它们各自在战斗中发挥的职能。胫衣的防御性较好,使用在与敌正面交锋格斗的队伍中,能较好地减免伤亡。中、高级军吏是部队的精华和灵魂,在战斗中处于举足轻重的指挥领导地位,胫衣着于其身的作用也就不言而喻了。因此,研究胫衣、行縢在使用上的区别或许能为我们研究秦俑军阵的真正复杂内涵,验证军级衔位提供一条新路子。

注解:

(1)袁仲一《秦始皇陵兵马俑研究》文物出版社。王学理《秦俑军服考》、《陕西省考古学年会第一次论文集》1983年。

(2)秦俑考古队《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》文物出版社。王学理《秦俑军服考》。

(3)熊铁基《秦汉军吏制度史》广西人民出版社。

(4)朱师澈《商君书·古训》。

(5)陕西省文物管理委员会等《陕西省咸阳市杨家湾汉墓发掘简报》,《文物》1966年l期、1977年10期。

(6)敦煌文物研究所《敦煌壁画集》1957年版。考古所资料室《揭露美帝一贯掠夺我国文物界罪行》,《考古》1975年4期。

(7)云南博物馆《徐州狮子山兵马俑坑第一次发掘简报》,《考古》1975年第2期。

(8)徐州博物馆《徐州狮于山兵马俑坑第一次发掘简报》,《文物》1986年第12期。

(9)龙门保管所《龙门石窟》文物出版社1961年版。

(10)杨泓《中国古兵器论丛》(增订本)文物出版社。

(11)杨泓《中国古兵器论丛》(增订本)文物出版社。

(12)张仲立《关于秦俑坑的战车》《文博》1988年6期。

(原载《文博》1994年6期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8