指挥系统与指挥权——秦俑阵营里透漏的信息

王学理

佚兵书《军政》载:“言不相闻,故为金鼓;视不相见,故为旌旗。”孙武明确指出金鼓旌旗在军事指挥家的手里,可以发挥“一人之耳目”的作用,做到“勇者不得独进,怯者不得独退”(《孙子兵法·军争篇》),以一个有组织的武装集团去夺取胜利。可见这些作为音号工具的指挥物所构成有机的体系,对传达命令能作出神经性的反应,在体现指挥员对作战计划的有效实施,是何等的重要!

由阵、营、幕形式出现的秦俑三坑,其所含的金鼓旗物,已从空间上构成立体的指挥网络,当是战国末期秦国军事指挥系统的一个缩影。

一 秦俑指挥物及将卒的标识

秦俑坑的金鼓所见,惟有一号坑出土的铜铎和革鼓两种。铎(原《简报》作“甬钟”)具两铣,甬上有钮,表饰纠结的盘*纹,通高27厘米,重2300克。鼓系扁体状的两面革制鼓,皮面及木匡已朽,匡表彩绘并等距离地安装有三环,鼓面径53、高9—12厘米。

在一号坑第十过洞的一号车右侧偏前处曾出土一根木干遗迹,其下端装鐏,前端附近有一铜矛头,总长6.7米。《考工记》说:“凡兵无过三其身。”秦俑体高1.75米,“三其身”也不过5.25米,但俑坑所见兵器也不过2.8米许。故此干迹可能是一面战旗。之所以未见旗*(左纟右参),可能同俑坑遭受焚毁有关。在二号坑的射兵小营里也曾出土过五彩的旗*(左纟右参)遗迹,但却不见旗杆。

《周礼·地官司徒·鼓人》有“六鼓”和“四金”的说法,而且按等级制定执者的规定。其实用于军事的金鼓也不过这么几种,即:“王执路鼓,诸侯执贲鼓,军将执晋鼓,师帅执提,旅帅执鼙,卒长执饶,两司马执铎,公司马执镯”(同前书《大司马》)。用在指挥金鼓相配,鼓固然在听觉号令中起着主导作用,但却受着金的制约。《鼓人》指出:“以金錞和鼓,以金镯节鼓,以金铙止鼓,以金铎通鼓。”意即錞于伴鼓和音,钲(即镯)配合鼓点协调步伐,铙则用于止鼓还军,“两司马振铎,军将已下即击鼓”(孔颖达疏)。从实施作战讲,春秋时期由五“伍”组成的“两”已经成为能够独立地进行攻击和防御的战术分队,两司马就能振铎通达军将以下诸鼓、并命令两内执有五兵的步卒行,止、起、坐,可见铎不但可以通鼓,也能止鼓。铙在卒长手里仅仅在于传达上级的命令罢了。那么,我们看到秦俑坑里出土的铎、鼓形式单一,而且伴出于车,再结合随车步兵的情况,就足以说明这种金鼓俱全的车乘正是阵内的基层指挥单位。

《孙膑兵法·十阵》布置“钩行之阵”时强调“三声既全,五彩必具,辩吾号声,知五旗。”不同颜色和画物的旗帜是军吏等级和军事单位的标识,秦俑阵营中的旗迹正是“将异其旗”(《尉缭子·兵教》)的最好说明。

为了区别是本部及别部,士卒佩带一些便于识别的标志物,这就是所谓“卒异其章”,章有写有画。《尉缭子·兵教》规定:“左军章左肩,右军章右肩,中军章胸前。”而于战斗编列时,在“两”内分别把苍、赤、黄、白、黑五章依行的次序置于不同的部位,即“前一五行,置章于首;次二五行,置章于项;次三五行,置章于胸;次四五行,置章于腹;次五五行,置章于腰。”(《尉缭子·经卒令》)如此做,不但使两内同伍连保又便于识别,而且使持有五组的五种兵器互为补充,具有战略意义。虽然我们在秦俑行列里没有找到章,但服饰上的不同则很容易显出他们的区别。如按兵种分,步、弩、车、骑,还是一目了然;依服装,可分为铠甲武士俑和战袍武士俑;同是免胄束发者,则有纽髻和辫髻的区别;虽是戴武幘的铠甲俑,车士和“持戟之士”显然不同。这情况说明秦武士的章制有可能采用另一系统。

《尉缭子·经卒令》规定三军的旗色和卒的羽色是“左军苍旗,卒戴苍羽;右军白旗,卒戴白羽;中军黄旗,卒戴黄羽。”旗、羽同色,而随军种而异。这个“羽”是系戴在士卒背上的鸟羽,又称作“披羽”(《国语·晋语》)。河南汲县山彪镇出土的战国水陆攻战纹铜鉴上有士卒披羽的图象,被目之为“旌羽”(郭宝钧:《山彪镇与琉璃阁》),秦俑坑有戴武帻的铠甲武士俑,其背有上下相对的两只陶环,很有可能是插披旌羽用的。《战国策·齐策》有“章子为变其徽章以杂秦军”的话,说明秦军确实是有徽章的,不过,(宋)鲍彪注说“徽,帜也,以绛帛著于背,章其别也”(《四部丛刊》本)。究竟秦军之徽用“析羽”,用“绛帛”,拟或二者均是,起码前者是存在的。

作为战争直接指挥者的各级武官有无特别的标志呢?兵书无载。但秦俑军吏身份的确定是根据三个标准而被逐步认识的,即:第一,所执的指挥物(如铎、鼓、剑等);第二,所处的指挥位置(阵、营中的卒列和乘舆间);第三,所著冠服的样式、颜色及发饰。

二 秦俑矩阵指挥系统的构成

秦俑一号坑作为一个完整的矩阵形式,指挥系统的确立也是其完成布阵程序的标志之一。

矩阵的铎、鼓多伴出于战车之上,而且二者的距离很近。铎以钮悬挂,鼓则以环平架,其配合使用的关系已是很明白的了。不过,按照一号坑以第六过洞为中轴线的对称布局,在有些对应的战车上并未发现铎、鼓。如第五过洞的一号车上有铎、鼓,而第七过洞的一号车上则无;第九过洞的一号车上有铎无鼓,而第三过洞的一号车上则两个俱无;同样,第二过洞的二号车和第五过洞的二号车上铎、鼓齐全,而第十过洞的二号车和第七过洞的二号车上全无。只有第五过洞和第七过洞的两个四号车,不但位置对应,而且金鼓俱存,以上残缺情况的发生,当同俑坑被扰有关。所以,我们姑且视无为有,也于理可通。在此,我们不难看出秦俑矩阵的指挥系统的构成有如下一些特点。

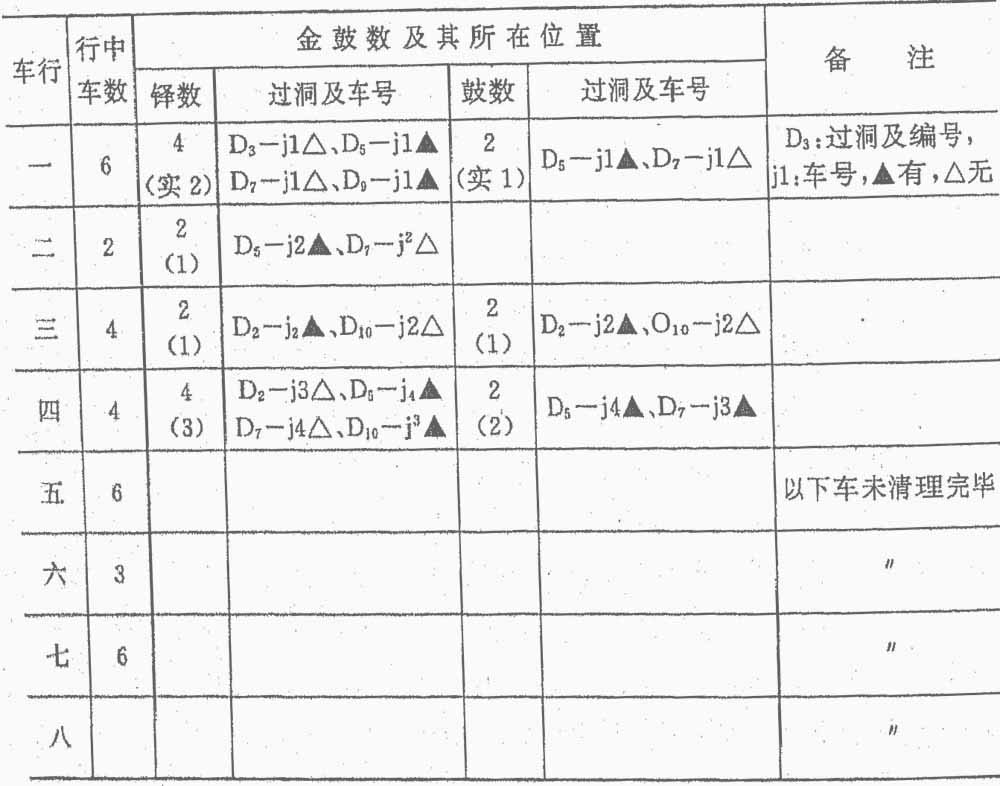

第一,阵体中车、步协同,行列齐正而金鼓齐备(见表)。

从表中可知:前四行的16乘车中有铎12个、鼓6面。其中有铎鼓的车理应有12乘,可占车总数的75%。如果除去双车编组共用金鼓的情况,则具备金鼓的战车达到87.5%这说明秦俑矩阵之体的战车,实际是随车步兵的指挥车乘。也就是说该车及随车步兵属于一个基本的作战单位。其随车人数有12、28、40、44、60、152几种,虽不合古制,也许是“秦阵散而自斗”的反映。

第二,阵体横向的车、步穿插,其独立步兵队伍当另有指挥物节制。

矩阵的车下步兵俑有两种。一种是独立步兵俑,一种是随车步兵俑。前者位于四、六、八等三个过洞的一号战车之前,其末端同矩阵的前锋相接,各自别为一队。每队约55行,计220俑(55行×4俑行),其两侧为车、步相同的纵列。此独立步兵队伍,同第一列六乘战车前的12名“车前卒”一样,当有两个作用,一是前锋的补充,二是“本甲”的主力之一。因此,他们的行动既听命本队的指挥,又受矩阵总指挥的节制。

第三,战旗的地位高于金鼓俱全的指挥车,当是矩阵中区队的指挥旗。

在第十过洞的一号战车侧出土的战旗,居于矩阵的左翼。那么,阵的右翼也当有之。在以后双车编组的队列里,仍有类似长干“物”的存在。象这种旗物所在的区域,正好有多乘具金鼓的指挥车及随车步兵,可见其是矩阵中区队的指挥旗无疑。

第四,卒无徽章,而服饰及其分布的区域性,具有识别的作用。

矩阵的前锋或前锋的补充队——第一行战车前的步兵俑,第四、六、八过洞独立步兵俑的前部及矩阵左右翼部的东端——都是免胄的战袍俑;T2和T20外侧各有三过洞九列的武帻铠甲俑,对称为两个长方块;T23(含T4)则是梳辫髻的铠甲俑随车。这些不同点的集合体,就显出秦俑矩阵指挥系统的特点来。

第五,军吏俑等级有别,指挥位置固定。

秦军吏俑的身份现有三级。目前发现最低的一级称作“吏俑”,戴长冠,穿战袍或擐甲;高前一级的是“佐俑”,戴长冠,袍外擐背带式的前甲,或穿长披膊齐摆式的细叶甲;再高一级的是“将俑”,戴切云冠,穿袍,或多擐细叶画甲,拄剑。这些军吏俑的指挥位置一定,如吏俑多同武士俑一起编列,佐俑也多在将俑之侧乘车,也有佐俑单独同车右乘车的。

战车乘员三名。除极少数指挥车外,三员一般多在车后一字排开,擐甲的车右俑位置固定,将或佐的指挥位置多在车御和车右之间。换言之,车右居右,御者居左,将帅居中,有些是御和帅的位置调换。指挥车上也多有铎、鼓等发令工具。

同步兵俑群一起编列的指挥者,多是吏俑或佐俑。在T2和T20的阵体部就有戴长冠擐长披膊齐摆式细甲的俑,无疑地是其“队帅”。三尊戴长冠的铠甲俑居于前锋的左、中、右三点上,显然是这部分轻装(穿袍)射兵的“发弩啬夫”。但以上这两级军吏都处于作战的基层单位,应当是接受上一级指挥的。

三 指挥权的物证

秦俑二号坑第十过洞里出土一柄铜钺,刃宽12.5厘米,背宽稍差,通长17.5厘米,重2150克。此钺形笨如楔,刃钝无华,大不如殷周弧刃有内钺的谲奇庄重。它既无实用价值,也不具艺术之美。但却同特大的铜镞伴出于车、步、骑小营的一乘车上,显然是有讲究的。

斧钺作为执行军法的象征物,来之于国君的授命,操之于军队统帅之手的。《尉缭子·将令》载:“将军受命,君必先谋于庙,行令于庭,君身以斧钺授将。”因为将军得到斧钺,为保证军令实行,就有权斩杀僚属或部下。所以授钺的仪式要在太庙举行,君致词,将答词。《六韬·立将》、《心书·择才》、《淮南子·兵略训》等书都记有这种被认为是“社稷安危,一在将军”的隆重场面。按说,秦俑的铜钺理应出在象征幕府的三号坑。但事实上却存在于二号坑的一乘车子上,确是值得研究的一个问题。

在秦俑三号坑里,除跟随华盖乘车的四名乘员外,有环壁而立的侍卫甲俑64尊。试掘时,出土铜殳30件,其中竟有20件装柲,铜殳被捆缚为一束放置在北厢的壁下。这些殳不如曾侯乙墓带箍三棱铜殳的尖利,也不具备击刺的良好性能,显系蜕化了的“秦式殳”。殳也作“杸。”《说文解字》:“杸,军中士所持殳也。《司马法》曰:“执羽从杸。”在秦俑三号坑里出土的殳,固然不是军权的象征物,但作为仪仗性的礼兵,同旌羽一样,却是军职身份和等级的标识。

当然,还有一种接受军事指挥权的印及调集军队凭信物的虎符。虽然这些都是将帅受命时必有之物,但在战斗行列里却是隐而不显的。至于摸拟陈兵的俑坑里,也未必能见到。

(原载《文博》1988年3期)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8