秦陵二号铜车马

袁仲一,程学华

1980年12月,秦俑考古队在秦始皇陵封土西侧约20米处的一座陪葬坑内,发掘出土了两乘大型彩绘铜车马。每乘铜车套驾四匹铜马,车上各有一件御官俑。铜车、铜马和铜俑的大小约相当于真车、真马和真人的二分之一。两乘铜车马在陪葬坑内作面西方向一前一后纵向排列,为叙述方便起见,把前车编为一号车,后车编为二号车。由于陪葬坑的塌陷,一号和二号车出土时都已破碎,经过细致的清理和修复,二号车已初步恢复了原貌,一号车尚待进一步清理和修复。

我国过去也曾发现过许多古代的车马坑,但出土的多是木车,腐朽较甚。汉代的墓葬里虽然也曾出土过铜车马模型,但形体较小,制作粗疏。因而,对古代车的结构,尤其是系驾关系有许多问题还搞不清楚。秦始皇陵出土的这两乘铜车马体型较大,制作精致,车的结构和系驾关系完全模拟实物,与真车基本上没有差异。它是研究古代车制和天子乘舆制度的珍贵实物资料,是我国考古史上的又一重大发现。现就其出土情况和已修复好的二号铜车的结构及系驾方法等有关问题分述如下:

壹 车的结构

一 铜车马出土情况

1978年6、7月间,秦俑考古队在秦始皇陵封土西侧进行勘探时,发现一座大型陪葬坑。陪葬坑位于陵的封土与陵园内城西垣之间,和内城西垣的城门东西成一条直线。其东边紧靠现存封土的西边缘,西边距内城西垣约40米。坑平面呈“巾”字形,长、宽各55米,总面积3025平方米。其平面布局分为四区:一区位于坑的南侧,距现地表深2.8—5.5米,二区位于斜坡门道东端的北侧,东西长13米、南北宽19米,距现地表深7.8—8.6米;三区位于坑的东端,东西长50、南北宽12—23米;四区位于坑的北侧,东西长20、南北宽35米,距现地表深5.5—6米。二区和四区有若干东西向的过洞,过洞与过洞之间以夯土墙相隔。整个坑的构筑情况和兵马俑近似,都是地下土木结构的建筑。

经上级领导批准,于1980年11—12月在上述陪葬坑的二区北侧进行局部试掘。试掘区为陪葬坑二区北侧的第一个过洞,两乘铜车马即出土在此过洞内。

其土层关系大体可分为四层:筇一层为耕土层,厚约40厘米。第二层是填土层,厚5.5—6.5米,土质系黑垆土、黄土和细砂石混合的五花土,经过夯筑,质地坚硬,但夯层不清晰。第三层为遗迹,遗物层,厚约1.3—2.3米。此层又可分为三小层:(1)乱土层、厚约0.6—1.86米,为倒塌的乱土及朽木的灰迹,土质松软,呈灰褐色或红褐色;(2)铜车马等文物层;(3)为坑底平铺的木板朽迹;第四大层为坑底的夯土层,厚约30厘米,颜色纯黄,夯层不够清晰。其下为黄生土。

铜车马坑的构筑方法:其南壁为一夯土隔梁,现高50—70厘米,与另一过洞相隔;北壁和东、西二壁是在生土圹的内侧夯筑二层台。东边的二层台宽约2米,西边的二层台宽约2.8、高约2米,坑底系夯筑,坑底东西长7、南北宽2.3、距现地表深7.8、坑口距现地表3.8米,在坑底南北向平铺一层木板,木板宽20—40厘米。坑的四壁用枋木叠砌,南、北两壁的枋木宽20—40、厚约10厘米;东西两壁的枋木宽20—30、厚约10厘米。在四周枋木的顶部密排着内部空间,东西长6.8、南北宽2.1、高约2米。木椁的里面一前一后放置着两乘铜车马。木椁的上部再复土夯筑。坑因木椁腐朽已塌陷,因而上面原复土的高度不明。

两乘铜车马都因坑的塌陷而被压碎,但原位没有大的变动,因而车马的构件齐全。第一乘车(即一号车)上有一铜伞,车前驾有四匹铜马,车上有立式铜御官俑一件。一号车出土时,车马向北侧倒卧,有的马腿折断,车舆、轮、伞等已成碎片。第二乘车(即二号车)上有一卷棚式的盖,车前亦驾有四匹铜马,车上有跽坐的铜御官俑一件。二号车出土时,车马亦向北侧横卧,车舆、车盖破碎,有的马腿断折,车上的彩绘颜色局部剥落。为了确保文物的安全,把车马上的积土初步清理后,即原封不动的用钢板从地下托起装箱,运回室内作进一步的清理和修复。从1980年12月至1983年4月,经过两年多的细致工作,二号车的清理修复已告结束,车的结构和系驾关系清楚地展现在人们面前。

二 二号铜车的结构

二号铜车除了一些金银饰件外,其余全部为青铜铸件。制作方法是在各个部件分铸的基础上采用嵌铸、焊接、铆接、销钉固定等方法,把众多的部件组装成一体。车马通长317、车高106.2厘米(本文所有有关铜车马的数据系修复装配后测量的,以前公布的有些数据与本文中的数据不符,均应以本文为准)。车为双轮单辕,辕长246厘米。辕的前端连接有衡,衡上有两轭,套驾四马,即两服两骖。车舆分为前后两部分,平面呈凸字形,通长124厘米。舆的前部是御手所居之处,内有跽坐的御官俑一件;舆的后部四周立有箱板,前有轼,后边辟门,左右两侧及前边各有一窗,上有鱼脊形的弓橑,弓橑上复盖着椭圆形的拱形车盖,把车的前后两部分罩于车盖之下。舆的后箱内没有铜俑,只出土囊状的带盖铜方壶一件,四折铜页一件。

我国单辕车的结构从殷周时代已基本定型,它有赖以转动致远的轮、轴,牵挽的辕、衡,以及用以乘载的箱舆等三大部分组成。秦始皇陵出土的二号铜车的结构和此基本相同,但每一部分结构的详细情况和前代的单辕相比,又有许多不同的特点。

(一)轮、轴及其附件

1.轮

二号铜车出土时左轮完整,右轮的辐条全部断折。两轮的大小、形制相同,各有辐条三十根,毂呈腰鼓形,各部件的尺度是:轮径59(厘米,下同);牙高4.5,牙内侧边厚1.5、中部厚2.5、外侧厚2.1;毂长29.4,毂最大径10,最大围31.4,轵端外径4,贤端外径8.7,毂孔最大径5.6,小穿末端内径2.1,大穿末端内径4.5;辐长20.1(不包括蚤、菑),股长11.5、宽1.5—3.3、厚0.6—0.8,骹长9.5、径1.1,菑长0.4、宽3.3、厚0.25,蚤长0.5、宽1.1、厚0.5。

左右两轮出土时仍然较完整地存有原来的彩绘朱色。涂朱色的部位是:牙的内侧及牙的两侧的外周(宽1.3厘米),辐的股和骹的局部(近毂和近牙处),以及毂上。

从轮的各部尺度可知:牙高约为轮径的十三分之一强,毂长约为轮径的二分之一,毂的最大围略大于毂长。《考工记》记载:“六分其轮崇以其一为之牙围,叁分甚牙围而漆其二。椁其漆内而中诎之,以为毂长,以其长为之围”,注云:“六尺六寸之轮,漆内六尺四寸,是为毂长三尺二寸”。这就是说牙高为轮径的六分之一,毂长约为轮径的二分之一(弱),毂围等于毂长。后两个数值与二号铜车轮之值基本相符,而牙高与轮径之比值却相距甚大。翻检考古资料中所见的从殷周到秦汉的车轮,牙高与轮径之比值一般为1:13—20,无一例为1:6者,另外,阮元《考工记车制图解》认为:叁分其牙围而漆其二,漆者的三分之二是牙之内周,不漆者的三分之一是牙之外周,(即接近着地的部位)。二号铜车轮牙涂朱者恰与之相反,是牙之外周而非内周。

二号铜车轮之形制值得注意者:一是牙的断面呈腰鼓形;二是辐之骹部呈圆柱形、股部呈扁圆形;三是毂之穿亦呈腰鼓形,即中部穿径最大。这些都比较符合力学原理,牙的着地面窄便于在泥途行驶;牙的中部圆鼓和骹呈圆柱体可以利用离心力作用,使车行泥地不易带泥;毂中的穿中部大,这样贯轴后,只有毂穿之两端与轴相接,可以减少磨擦力,使车行比较轻捷。

2.轴、辖軎、飞軨

轴为圆柱体,两端持轮部分逐渐收杀成纺锤形,通长143,舆下部分长76、径5,舆外部分两端各长33.5、径4.5—1.9厘米。末端各有一个穿辖的长方孔,孔长0.96、宽0.54厘米。轴涂朱色。两轮之间的轨距为101. 5厘米。

轴的两端各有一银軎。軎为圆管形,两端粗细不等,内侧与毂相接处有一外表呈斜坡形的厚沿,通体有五道阳弦纹。通长4.5、粗端外径4.05、内径2.1厘米;细端外径2.5、内径1.92厘米,细端有贯辖的孔,孔径为0.92X0.45厘米。在辖孔的下端内侧有一纽形鼻以连飞軨。

辖为银质,上端呈羊首形,枘呈方键形,枘的末端有一小圆孔。通长4.1、枘宽0.9、厚0.43厘米。

飞軨悬挂于银軎末端和鼻纽上,形状类似箭尾形,分为上下两节,通长1.86厘米。其中上节为圆柱形链条,由两节铜条用子母扣法连接,上面铸有皮条缠扎纹,长5.1径0.6厘米;下节由三页铜片叠成,长13.5、宽0.9—3.4、厚0.4(每页铜片厚0.13)厘米”《后汉书·舆服志》记载:乘舆上有“升龙飞軨”,注云:“薛综曰:‘飞軨,以缇油广八寸,长注地,画左苍龙右白虎,系轴头。二千石亦然,但无画耳’”。成都扬子山出土的画象砖上的一单辕车的轴头上有一双歧带形的飞軨随车行而飘动①。铜车軎的末端系箭尾形三页叠合的铜片与画象砖上的图象近似,但上面没有左苍龙右白虎的纹样,只是通体涂朱色。

3.伏兔

轴与舆底之左右两侧接触处中间各垫一伏兔。伏兔的形状近似长方体,上窄下宽,上平下有半圆形凹口,顺着轴置于舆底的左右两侧,下面的凹口与轴相合而挟持之。伏兔的内端成圆弧形;外端和相接处平齐,其上边并有一出沿式盖板,盖板正好覆在车内侧之上,可以防止泥土落入轮舆之间以进入毂内。影响轮的转动,起着遮尘泥的作用。舆、伏兔和轴三者间铸有皮条缠扎纹,说明原物是用皮条捆缚使三者固为一体。伏兔通长24.7厘米,其中位于舆下部分长21.5厘米,露出舆外的盖板长4厘米;高6.4,宽5—5.85,盖板宽7.2,厚0.4厘米。伏兔上通体涂朱红色。

伏兔又名*、辕、屐。《释名·释车》:“屐,似人屐也,又名伏兔,在轴上似之也。又名輹。輹,伏也,伏于轴上也”。《说文》:“*,车伏兔也”。捆缚伏兔的皮条名之为*、*(左革右薄),《说文》:“*,车伏兔下革也”,《释名·释车》:“*(左革右薄),缚也,在车下与舆相连缚也”。关于伏兔的形状,阮元在《考工记车制图解》中说:“舆下*(左车右句)轴者为*,*谓之輹,輹谓之伏兔。*在舆底而衔于轴上,其居轴上之高与辀围径同,至其两旁则作半规形,与轴相合,而更有两长足,少锲其轴而夹*(左车右句)之,使轴不转*(左车右句)轴后又有革以固之。舆底有*则不致与轴脱离矣”。阮氏说伏免居于轴上之高与辀围径同,下有半规形之凹口,并有革以固之等,与二号铜车的伏兔相符;不过阮氏之图解,把伏兔作为“凹”形,纵置于轴上,革系于伏兔之两耳等都不确切。而伏兔是长方形,横于舆下轴上,革带先系于舆下的桄木上,把伏兔和轴捆住使其固定于舆下。这与张家坡第二号车马坑的第二号车,北京琉璃河的西周车马坑,以及上村岭虢国墓地第1727号车马坑的第3号车等,关于伏兔的形状和置放方法是相似的。不过以往的考古资料关于伏兔的具体形象不太清晰,而此乘铜车的伏兔弥补了这一不足。

二号铜车伏兔外端之盖板,是古之“画*”的变形。西周铜器铭文中讲到册赐车马器物时常常提到画*,考古资料中所见之实物一般称为轴饰。以其形可分为三式:一式是靠舆的一端为管形,断面呈卵圆形,靠轮的一端为甲板状,覆于车毂内侧的上方,如濬县辛村、北京琉璃河和长安客省庄西周车马坑的轴饰就是这样②。二式是宝鸡出土的一件轴饰,它的套管部分只有上半部,另一端仍为方形平板③。三式为二号铜车伏兔外端之盖板,已没有套管,仅保留了平板,和伏兔可能用销钉固成一体。一、二、三式代表了轴饰发展演变的三个不同阶段,一式轴饰的套管把轴和伏兔套住,用以固定伏兔,方形平板用以防止泥土落入轮舆之间。二式和三式轴饰仅起障泥作用。这种轴饰之所以称之为画*,“*者,伏兔下之革带”,并髹漆彩绘,而一式轴饰起着画*的作用,故亦名之为画*④。而二、三式轴饰已失去固定伏兔的作用,所以实际上只是画*的变形。

(二)辕

二号铜车的辕出土时已从舆的前后部之间及其前端断折成三段。辕体中空,内有泥质范芯,通长246厘米。其位于舆下的一段平直,从舆前开始向上扬起,略呈30度角。辕的上部为平面,两侧及下部呈圆弧形,前端缚衡处呈鸭咀形,后端的踵呈圆柱形伸出于后轸之外。辕的上部平面宽3.7—6.2、高4.4—5.1厘米。

辕置于舆下轴上,与轴十字相交。辕和轴的交接处中间垫一当兔。当兔通高6、长和宽各4厘米,当兔的上、下两面各呈凹口用以承辕,下面的凹口用以含轴。在辕上铸有两根革带纹,轴上铸有四根十字相交的革带纹。这说明当兔的上、下各连有革带,从而把辕和轴用革带缠扎固为一体。

另外,关于辕与舆的固定方法:一是辕的端(踵)和舆的后轸交接处铸有皮条缠扎纹二道;辕与舆后室的前轸,以及辕与舆前室的前后轸交接处各铸有环形皮带束一个,束宽2—2.7厘米,大小与辕径相等,把辕紧紧缚于舆下。用皮条束扎在牢固中有活动,以适应道路起伏倾侧及车身的轩轾或半偏的形势,便于保持车舆的平稳。

由上可知,辕和轴之间藉助当兔及当兔上的革带固结成一体;辕和舆的前后轸之间藉助革带把二者结成一体;轴与舆的左右轸之间又藉助伏兔及革带连接一起。通过以上方法把辕、轴、舆三个部分结合一起。牵引辕,辕载舆以行,而舆下伏兔又夹轴以行。舆置于上又藉助于左右轸下伏兔的衔制之力,使其得以保持平衡,不致左右倾侧;辕受当兔及舆下革带的制约,不得左右移动或扭戾。

关于辕、舆、轴三者之间的连接方法,阮元《考工记车制图解》说:“辀两端木为任木,前端驾马为衡任,后端持舆为任正(在后轸底下之横木)”,“任正长与舆广等,横安车后,与辀踵为内凿之投……舆后轸与任正交固若一。前轸下之*(左车右凡),规定辀身,是舆已安置辀上不倾仄矣。而舆底与轴犹相离也,于是左右轸内有伏兔者,下钩乎轴,是舆又得左有衔制之不动掉倾脱矣。故辀与舆轴三物合一,坚固不离,全赖此任正之力。试以马引辀,轴与任正并力载舆以行,而舆下伏兔又夹轴以行。舆下之辀欲左右动移,而舆底伏兔及轨之力制之,*(左车右凡)上辀身欲侧扭戾,而舆与任正相合之力又制之,此任正之所以为正也。如无任正,辀在舆下轴上……可以抽出,纵有金革之固,百步之中未有不败折者也。”阮氏的这段文字突出强调了任正和*(左车右凡)的作用。所谓“任正”,即后轸下之横木凿有卯口以衔辕踵。关于“*(左车右凡)”的解释,古文献中众说不一,阮元的《车制图解》是绘作前轸下的“*”形横木,下面的凹口用以衔辕。二号铜车的前后轸之下无任正与*(左车右凡),而仅是靠革带束扎。辕踵与后轸以及辕与前轸交接处之革带是起着固定辕、舆的作用,使辕在舆下不致左右移动或扭戾,又有当兔凹口的夹持和当兔上革带的束约,纵使用力引辕,辕亦不会抽出。这些实际上和任正以及轨的作用是相同的。

(三)衡

二号铜车的衡近似圆柱形,两头细中间粗,缚轭处呈扁长方体,两末端冒有银质套管。通长79、径2—3厘米,缚轭处高3.5、厚2厘米。衡置于辕上,与辕的前端交叉成十字形。在交叉处的衡上有一半环形银质纽鼻,高3、外径4.2、半环体径0.8厘米。在半环纽鼻的两侧铸有十字交结的皮条缠扎纹,在辕端另有一条粗壮的绳索穿过环鼻,把衡紧紧地缚于辕端。衡上设半环纽的作用,是便于使衡在辕端两侧的长度相等。不然,容易因缚扎皮条的松动而使衡向左或右侧滑动,从而失去平衡。缚衡于辕上的皮条,古名之*《说文》:“车衡三束也,曲辕*缚。”古代辕端持衡的地方有键,称之为軏,《说文》:“軏,车辕耑持衡者。”《说文解字段注》:“辕耑持鬲,其关键名輗,辀耑持衡,其关键名軏。辀辕所以引车,必施视軏然后行”,墨子曰:“吾不知为车輗者巧也,用咫尺之木,不费一朝之事,而引三十石之任。此与小车之軏,同用而异名”。二号铜车辕端的关键呈半环索形穿过衡上之环纽把衡缚住,以防止衡从辕端滑脱。半环索当为键的变形。另外,衡上有四个半环形的银*(左车右羲)。每个银*(左车右羲)高3、外径4.2、内径2.6厘米。《说文》:“*(左车右羲),车衡载辔者”;《尔雅·释器》:“轭上环辔所贯也”。即辕的作用是用以载辔。再者,衡上缚有两轭。两轭分别驾于左右服马的颈上,用以牵引车子前进。

(四)车舆和篷盖

二号铜车的车舆平面呈“凸”字形,通长124、最宽处78厘米,分为前后两部分,为了叙述方便暂称为前后两室。前室是御手所居之处,内有跽坐的御官铜俑一件,后室是车主人所居之处。车舆的上部有一椭圆形的篷盖,把前后两室罩于篷盖之下。

1.车舆前室的结构

前室的舆底近似正方形,广35、进深36.2、厚2.5—3厘米,系一次铸成。但其结构关系仍十分清晰。从舆底的背面观察,四周有轸。《考工记》说:“轸之方也,以象地也。”轸即舆底四边的枕木。前轸宽4厘米,后轸及左右轸各宽3.5厘米。在四轸之间的铜板上铸着1.45X1.45厘米的斜方格的皮条编织纹,说明原来是以皮编织物作为舆底。皮条的编织物作为舆底,富有弹性,可免颠簸之劳。舆底的正面铸有2X2厘米的正方格纹。方格凸起成浮雕形,上面平涂一层朱色,质地显得轻软,类似软垫,古代名之为*(左车右因),又称之为*(左车右土)*(左车右薄)、重荐。《说文》:“*(左车右因),车重席”,《释名·释名》:“文*(左车右因),车中所坐者也”,又说:“*(左车右土)*(左车右薄),车中重荐也”。

前室的前边、右侧以及左侧的前半段立有阑板(亦名箱板、揜板,或统名之曰*(左车右奇))⑤。前边的阑板长35、高14.3、厚0.6厘米。右侧的阑板长36、前半段高14.3、后半段高16.3、厚0.6厘米,左侧的阑板长12、高14.3,厚0.6厘米。前室的后侧只在右后角立一高9、底边长5.5厘米的三角形板,是借后室前边的阑板作为后墙,前边、左边和右边前段的阑板上端有外折的车沿,沿宽5—5.5厘米,右角呈圆弧形,左角呈双弧形。此外折的车沿古名之曰轓。《说文》:“轓,车之蔽也”,《汉书·景帝纪》注引应劭说:“车耳反出,所以为藩,屏翳尘泥也……以簟为之,或用革”。右侧阑板后段的上端有外翻的车耳,长17.8、宽6.5厘米。右后角有一圆形角柱。角柱高出阑板4.8厘米,柱的上端套有菌状的银质盖帽,径3.2厘米。此角柱一是起着加固车舆的作用,二是车在左边辟门,它和门相对,御手登车时可以作为把手攀扶登车。

前室的前边有一前低后高下折沿的斜坡屋面形的盖板,盖板宽35—37、进深13、折沿高7厘米,折沿下边距舆底10厘米,盖板下的内部空间适足以容膝。盖板的上面有一爪状的*轴系结着辔索。前室内的铜御官俑跽坐于室内,双臂前举置于盖板之上,双手紧握辔索。此盖板根据所处的位置和作用,应称之为轼。《释名·释车》:“轼,式也,所伏以式敬者也”。《考工记》说:参分其隧,一在前,二在后,以揉其式,以其广这半为之式崇”。二号铜车前室的隧深36、舆广35厘米,轼高适为舆广的二分之进深正好为隧深的三分之一。御者凭于轼上驾驭车马,亦可因之伏以式敬。

前室内出土跽坐的御官铜俑一件,高51、腰围49厘米,重51.95公斤。它身穿长襦,腰间束带,头戴鶡冠,冠上有带系结颏下。双臂前举,双手半握拳,拳心向上,手中握着辔索。俑的腰际另有一条铜带,带上系一把青铜剑。剑系明器,仅铸出剑鞘的形制,象征着装于鞘内,仅露出剑茎和圆盘形的剑首。剑通长25.4、其中茎长6.5、剑身最宽处2.5厘米。茎上有束箍五道,鞘上彩绘着几体形的图案花纹,俑身上原来也有彩绘花纹,因锈蚀彩色基本上都已剥落,只能看到面和手为粉红色,袖口镶着白色边缘,衣领及衽边以黑色作底,上面绘着朱色的几何形花纹。俑的面部带着笑容,造型生动。

2.车舆后室结构

(1)舆底的结构

车舆后室的底部近似方形,舆广78、进深88厘米。整个舆底一次铸成,但结构关系十分清晰。从舆底的背面观察,四周围有轸,轸高3、宽1.5厘米。在左、右两轸之间有三条前后纵置的桄。左右两侧的桄分别距离左轸和右轸各为13厘米,中间的一条桄位于舆之正中。桄的前后两端分别和前后轸相连,宽2.1、厚1.7厘米。在前后纵向的桄上,又有左右横置的二十根横条。横条的两端分别和左右轸相连,每根横条宽1.4、厚0.1厘米,根与根之间的间距3厘米。横条和纵向的桄成十字交叉形,每一个交叉点上都铸有皮条结扎纹。四轸和纵、横交置的桄和横条一起构成舆底的框架。在此框架上铸有斜方格形的皮条编织纹,以编织物作为舆底。

舆底的上面,反扣着一块近似正方盘形的大铜板,宽76、前后长85、厚0.2—0.4厘米,四周的折沿高3厘米。在其背面的四角各有一个铜支钉,中部有四个成四角形排列的铜支钉。每个支钉高3、径1—1.5厘米。铜板的正面彩绘着鲜艳的几何形图案花纹。花纹的四周有宽9.5厘米的边栏,边栏上以白色作底,绘着朱色的几何纹样;在四周边栏之间的界域内绘着四方连续的彩色菱花纹。原物象个厚厚的软垫,铺于舆底之上,即古之所谓“重茵(或作茵)”。《汉书·丙吉传》:“此不过污丞相车茵耳”,颜师古注:“茵,蓐也”,《韩诗外传》:“子夏曰:齐君重茵而坐,吾君单茵而坐”。

(2)车轖

所谓车轖,即车的箱板,又名阑板,揜板,又可笼统地总名之为*(左车右奇)⑥。二号铜车四周的轖,不作棂格形;而作板形。它分为上下两层,下层是车箱的主体部分,包括车左右之*(左车右奇)较及车舆前后之箱板;上层为车舆之附属部分,是车篷四周的屏蔽,屏蔽的上端承托着车的篷盖。车在后边辟门,左右两侧及前边各有一窗。门有门扉,窗有窗板,可以随意自由开合。其具体的构造情况分述如下:

A、车轖下层的结构。下层车轖没有铸出立柱,为一周竖立的铜板,四角的转角处均呈钝角,左右宽78,前后进深88厘米。左、右两侧的立板,是左*(左车右奇)和右*(左车右奇),其形状呈“凸”字形;通长88厘米,中间长62厘米的一段高起,两端各长13厘米的一段较低,两端最低处高22厘米,中部最高处高28厘米,板厚0.4,两端转角处厚0.9厘米,两*(左车右奇)的上端有外翻的折沿,沿宽6厘米。《说文》:“*(左车右奇),车旁也”,“较,车*(左车右奇)上曲钩也”。崔豹《古今注》:“车较,重耳也”,“文官青耳,武官赤耳”。《说文解字段注》:’*(左车右反),车耳反出也”,注:“车耳即较也”。可见*(左车右奇)上外翻的折沿称之为车耳,亦名之为较、*(左车右反)。车轖前面的立板长78、高22、厚0.4、转角处厚0.9厘米。车在后边留门,门宽33.5厘米。在门两侧的轖板各长19、高22、厚0.4、转角处厚0.9厘米。前后轖板的上端亦有外翻的折沿(轖),沿宽6厘米。车舆前后的轖板和左、右两*(左车右奇)连成一体,左右*(左车右奇)中部的一段高出其余部位的轖板。《考工记》说:“以其隧之半为较崇”,阮元《考工记车制图解》:“参分*(左车右奇)隧,一在前,二在后,后高出前式二尺二寸,……*(左车右奇)通高五尺五寸”。二号铜车的隧深88厘米,而较最高处仅28厘米,约为隧的三分之一,而不是隧之半。二号铜车的轼和前边的轖板等高(22厘米),而*(左车右奇)较轼仅高6厘米,与阮氏之说也不合。

B、车辅上层的结构。在车轖下层左右两*(左车右奇)外翻的车耳上及前后两边辅板上端外翻的折沿上又立有一周轖板,以承托车的篷盖。左右两边车耳上立的轖板呈“凹”形,通长99、最高40、低处高33、厚0.4—0.5厘米。左右两边的辅板上并各有一个长方形(21.8X10.1厘米)的窗。前边折沿上立的轖板长88、高40、厚0.4—0.5厘米,其两端和车舆两侧的轖板连成一体,转角处呈弧形。前边的辅板上有一竖长方形窗。车舆后侧折沿上立的辅板位于车门的左右两侧。两侧的辅板和门上端的门楣连成一体,整个形状类似倒置的“凹”字。门两侧的辅板高40、宽各19、厚0.4—0.5厘米。其左右两端和两边的墙板连成一体。转角处成弧形。在车辅的上下两层的交接处,又有一周外翻的折沿,宽6厘米,厚0.3厘米。在四角的转角处,折沿成双弧形。前后两边的折沿为平沿,两侧的折沿都是中间一段高,两头低。中间高起的部分长60、高28厘米,两头低下的折沿各长19.5、高22厘米,其形状和车轖下层两边外翻车耳的形状完全相同。高起部分的折沿正好复盖住车轮,两头低下部分位于车轮的前后两边。这一周外翻的折沿,既使车舆的外表形制显得美观大方,又有屏障泥尘的实用效果。这种外翻的折沿名之为轓。钱坫《车制考》说:“应劭汉书注:车轓为*(左车右反),以簟为之或用革,所以屏蔽尘泥也。又曰:车耳反出,所以为之藩,屏尘泥也”。二号铜车的辅作板形,好象不是以革或竹的编织物制成,实物似以木板制作,上面髹漆并彩绘花纹。官职的高低不同,辅的颜色亦不同。《汉书·景帝纪》:“令长吏二千石车,朱两轓,千石至六百石,朱左轓”。二号铜车轓上的彩绘颜色因锈蚀,基本上都已剥落,只能看到局部的彩绘流云纹和几体纹样;另外,上下两层车辅的内外两侧,在白色的地色上绘着鲜艳的变相双纹,异常华美,显示了车主人地位的高贵。

(3)车门、车窗、车轼

车门,位于车舆的后侧中部,门高43、宽33.5厘米。门的形制铸造得形象逼真。上边有门楣,两侧有门框,下边有门槛。门槛位于后轸的外侧,用革带将二者捆缚一起,门槛长31.5、宽和高各为4.5厘米。门楣宽5.5厘米。两侧的门框成两层台阶形,高43、宽33.5、厚0.4—0.6厘米。门扇和右侧的门框之间一上一下安装两个活动铰页,把二者连接一起,利用活铰轴的转动可以自由启闭。在左侧门框的中部安装一个银质的曲柄活栓。曲柄连一转轴,转轴的另一端有一丁字形的横棒。扭动曲柄,转轴的另一端的横棒随着联动,即可将门扇栓住或开启。车门上的活铰和曲柄活栓,在两千多年前的秦代已能制造,并且直到今天仍在人们的现实生活中广为运用,反映了当时制造工艺水平的高超和劳动人民卓越的创造才能。

车门上的彩绘花纹保存较好,门楣及两侧的门框上,用朱色勾画各种菱花纹。门扇的内外两侧、四周都是用几何纹样勾画的边栏,在四周边栏之间绘着一组组的变相夔纹,色泽绚丽。

车窗,共有三个,一个位于车舆的前后室之间,另外两个分别位于车舆的两侧。前后室之间的窗子呈横长方形,宽42、高24.6厘米。窗四周的边框和门框相同,亦呈二层台阶形,以便嵌镶窗板。窗板为一块铜板,四周留有边栏,在四周边栏之间的界域内镂空成四方连续的菱花纹,状似纱窗。窗板四周的边栏内,以深蓝色作地,上绘朱色的几何纹样,中间部分镂空的菱花上平涂一层白色。窗的楣上装有两个活动的铰页和窗板连接,采用掀合窗板的方法以使窗子闭合或开启。

车舆两侧窗子的大小和形制完全相同,均呈横长方形,长20、宽9厘米。窗的四周有边框,边框的上下两侧各有一条凹槽;边框一侧的轖板是双层,两层之间是中空的腹腔,腹腔的大小和窗板的大小相同。窗板长20、宽10.1、厚0.12—0.2厘米,窗板的四周有宽1—1.5厘米的边栏,中区是镂空的四方连续的菱花纹样。菱花纹上平涂一层白色,再用绿线勾画镂空菱花的界域,四周的边栏是以深蓝色作为地色,再用朱线勾画二方连续的几何纹样。窗板的内外两面各有一个纽带形的拉栓,拉栓和窗板用子母扣式的活轴连接,窗板嵌于上下两侧窗框的凹槽内,开窗时,牵动拉栓把窗板推入车辅板的腹腔内;闭窗时,再把窗从车轖板的腹腔内抽出。制作精巧,至今窗板仍可随意自如地开合。

车轼,位于车舆后室前边轖板的内侧,长71—72厘米,上宽17.5、折沿高8、厚0.6厘米,折沿的下边距舆底7厘米,实际轼高15厘米。轼上绘着白色的四方连续的菱花纹。过去出土的车迹及汉代画象石上所见到的轼的形象,都是舆前的一条横木。二号铜车的轼却成长方几形,其高低与出土的跽坐铜俑曲肘的高低相同,跽坐时适足以凭依。《说文解字段注》关于轼注:“舆之在前者曰轼,在旁者曰*(左车右奇)……戴先生曰:轼与较皆车阑上之木,周于舆外,非横在舆中。较有两,在两旁,轼有三面……轼卑于较者,以便车前射御执兵,亦因之伏以式敬”。此段文字关于轼、*(左车右奇)、较的解释大体可信。对照二号铜车来看,*(左车右奇)在舆之两旁,较在*(左车右奇)的上端,轼卑于较7.4—13.4厘米,轼的位置不过不是在舆外,而是在舆之前半部,呈中空的几形。舆前设轼备凭,中空容膝,舆侧设*(左车右奇)备人所倚,舆底加茵,这些都是为了使乘者合适安全。

(4)车篷盖

车舆的上面复盖着椭圆形的篷盖,把车的前后两室全部罩于篷盖之下,篷盖长178、最宽129.5厘米,由支撑的铜骨架和一块椭圆形的铜片两部分组成。

骨架呈鱼脊骨形,中间有一条纵行的脊梁,脊梁的中间一段扁平,两端逐渐收杀成椭圆柱形,中部微拱,两端低下,通长180、中宽3.5、厚1—1.5厘米,两末端各套一个银质的盖弓帽,径0.6厘米。在脊梁的两侧等距离的、左右对称的分布着鱼刺形的弓,每侧18根,共36根。弓与弓在脊梁处的间距5厘米。弓为圆柱体呈弧形,径0.7—0.9、长55.7—84.5厘米,每根弓的末端都套一个银质的盖弓帽。盖弓帽长3.5、径0.8—0.6厘米,近末端有一倒钩。为了把一根根分散的弓固定成一体,在各个弓体之上连接一铜条作为榑。骨架的两端各有榑三根,两侧各有榑一根。榑体为圆柱形,径0.5—0.7厘米。这样借助于榑的连接,就使整个篷盖的骨架浑然成为一体。骨架置于车舆后室屏蔽的上面在屏蔽的上端和弓相应的部位一凿有一个个圆形卯口,把各个弓的末端分别都卡于卯口内,从而形成了屋盖车篷的骨架。

篷盖,为一中部拱起的椭圆形铜片,状似龟盖,长179、宽129.5、厚0.1—0.4厘米,复盖于车篷的骨架之上,其四周边缘被盖弓帽的倒钩钩住,以免移位或滑脱。篷盖复盖于车舆之上,因它大于车舆,所以在舆的四周形成了一圈宽博的车檐。左右两侧的车檐各宽24、前檐宽48、后檐宽36厘米。伸出的前檐正好把车前室御手所居之处罩于檐下,檐高适与跽坐御官俑的头顶平齐,不致于遮挡御手的视线。

车篷的装饰比较华丽,在白色的地上绘一朵朵的变相夔纹。篷盖的外面残存着绢帛的残迹,证明原来篷盖的外侧覆盖着绢帛。因锈蚀绢帛已变成黑色,原色不明。

关于车篷盖各部件的名称,《说文解字段注》,“橑,盖弓也”,注:“轮人为盖,盖弓二十有八,以象恒星也。郑注曰:弓者盖橑也。盖弓曰*(左车右尞)、亦曰橑,橑者椽也,形略相似也。”《释名·释车》:“*(左车右尞),盖叉也,如屋构橑”。《后汉书·舆服志》:“羽盖华蚤”,注:“徐广曰,…”金华施橑末”。由此可知二号铜车篷盖的鱼脊形的骨架可名之为*(左车右尞);*(左车右尞)末的银质盖弓帽可称之为华蚤;骨架上的绘彩覆帛车盖可称之为羽盖。不过盖弓不是二十八根,而是三十六根。《考工记》所说:“盖弓二十有八,以象恒星也”,恐是附会之言。

(5)车舆后室内的出土物——铜方壶、铜折页。

二号铜车的后室内没有出土铜俑,只有铜方壶和铜折页各一件。铜方壶出土于车舆后室舆底的左后角。壶体作扁长方形,上面有盖,通高19.6、其中壶身高16.1(包括子口高0.4)、宽12.4—13、口径5.5、壁厚0.3厘米。壶盖通高3.9厘米,宽和厚与壶身相等。壶盖的顶端作布囊的束扎口形,有折曲的锯齿形的皱纹,并铸出束口的绳状的纽带,带尾下垂,类似束口的布囊。盖顶有扁环形的横孔,孔的外径0.9、内径0.5厘米。孔中横贯一条用铜丝环环相扣纽结的链环、链环长12、径0.4厘米。壶盖和壶身作子母口形套合。口沿的一侧有两上可以转动的活铰,把壶盖和壶身连成一体。口沿的另一侧上下垂着两根并列着的绳纽,纽上留有上下扣合的榫口。榫口上有一横孔,中间贯穿一根铜销钉,以便开启或闭合。壶身通体涂白色。出土时壶口扣合紧密,打开后发现壶底及壶内壁的下段附有绿色的粉末一层,别无他物。壶外侧的底部有一墨书“丙”字,笔划纤细,字径0.25厘米,字体小篆。此方壶的作用,当不是盛脂膏用的輠,因为輠应放在御手的前室,不应放在车主人所居的后室。是盛印信的青囊或藏玉的皮匣(*)?抑或是8(左革右伏)⑦,唐时谓之隐囊,尚难肯定。这里作个问题提出,以便进一步探讨。

铜折页一件,出土于后室舆底的中部,中由一块正方形的薄铜片对折叠成四层,折叠后成9.2X9.2厘米的正方形,四层共厚0.4厘米,每层的厚度为0.1厘米,展开后成18.4X18.6厘米的正方形。通体平涂一层白色,无花纹,作用不明。

三 几点认识

关于二号铜车的结构,在上面各节中就其轮轴、辕衡、车舆等大部分分别作了剖析,并对各部件的名称作了初步的考释。由此,我们对二号铜车的结构可以获得这样几点认识:

第一、二号铜车的车舆分为前后两室,前室较小,后室较大,前后室之间以轓板相隔不能相通,只有一窗可以使前后室的人互通音信。前室的四周只有低矮的轓板,上层敞豁。后室的四周为轓板封堵,上面罩着篷盖,成为封闭式的轿形车室,只在左右侧辟门,后室在车舆后侧留门,门上有门扇以备开合。前室内有跽坐的双手揽辔的铜御官俑一件,后室内未发现铜俑,是车主人所居之处,即是供秦始皇的灵魂所乘之处,所以后室内不会出现铜俑。

这种把车舆分作前后两室的形制,在以往发现的各代车马坑所出土车迹中尚未见过先例。秦都咸阳第三号宫殿建筑遗址出土的壁画残片上有六组车马图,因残破较甚,车的具体形制已看不清楚。但从廊东壁的第六间和第七间的车马残图看,车为双轮,单辕,前驾四马,车舆类似二号铜车车舆的后室,四周围有轓板,上有篷盖,两侧辟窗。但是车舆作方形,没有前后室之分⑧。沂南汉代画象石上的輧车图象⑨和福山东留公社汉画象石上的輧车图象⑩,车舆是分作前后两部。但前后部之间没有封闭,且前部的舆广与后部相同,前部没有另外辟门,仍和后部共用一门。这和二号铜车的形制仍然不同。二号铜车的前后两部是截然分开。御手在前室,是从左侧门登车。车主人在后室,是从后边的门登车。这种划分实际上是等级界限的分区,显示了车主人地位的尊贵。可以说二号铜车车舆的形制,是目前考古资料中所仅见的一例。

古代乘车,由于车舆大都呈横长方形,因而乘员的位置多横一字形排列,尊者居左,御手居中,参乘居右。如系小型的轺车没有参乘,多数是尊者居左,御手居右。从出土的画象石上画的图形看,亦有御手在前,车主人在后者,如林已奈夫《汉代文物》七乘物插图的7—14的*车,7—30和7—53的輧车等。《后汉书·舆服志》:“太皇太后、皇太后……非法驾,则乘紫*輧车”。*车和輧车都是一种带幔的车,多为妇女所乘。这样以来,当然御手不便和妇人坐在一起,只好御手在前。二号铜车为安车(后详),是供秦始皇灵魂所乘的车子,作为一般的御官自然也不可能和其坐在一起,所以把御手所乘之处和其截然分开,御手所执御之处,古名之曰缩,亦曰育。《释名·释车》;“桄…荐版在上,如荐席也;齐人谓车桄以前曰缩,言局缩也;兖冀曰育,御者坐中,执御曰育育然也”。

第二,关于车舆、辕、轴之间以及辕、衡之间的交接关系,以往考古发现的一些木车由于腐朽过甚,这种交接关系都不太清晰。关于《考工记》车制的注释,各家也说法不一。秦始皇陵二号铜车的出土,使我们对这些关系获得了清楚的认识。它是轴置于舆下,轴与舆的左右轸之间的交接处,中间各衬一伏兔。伏兔不是《考工记车制图解》所说的纵置于左有轸之下,而是横置于轴上和轸下,伏兔作长方形,下有凹口以衔轴,然后用皮条把舆、伏兔和轴三者缚成一体。伏兔的外端和轮毂的内侧交接处呈齐头,以便阻挡轮毂的倾侧;上面并有一出沿的方形盖板,盖板覆盖子舆、毂之间,以防泥土落入毂穿影响车速。这种盖板实际上是周代车器中画*的变形。画*由单独成为一器已变成伏兔的一个附件。这种新的变化是以往人们所不知者。

车辕置于舆下轴上,辕、轴之间势一当兔。关于当兔,由于过去没有见过实物资料,因而对其具体形状的认识比较模糊。二号铜车的当兔形象具体,它近似方形,上下两面各有一个凹口,上面的凹口以承辕,下面的凹口以含轴。其上下各连接有革带,上面的革带用以缚辕,下面的革带用以缚轴,这样就把辕、当兔和轴三者固定为一体。

辕与舆的连接方法,以往的考古资料也不清晰,阮元《考工记车制图解》认为车舆的后轸木之下另有一条横木(称之为任正),和后轸固结成一体,在这条横木上凿一卯口,把辕后端的踵卡于卯口内。在舆的前轸下有*(左车右反)板,*(左车右反)上有凹口用以持辕。秦陵二号铜车未见有任正之木和有凹口的轨。二号铜车辕与舆的连接方法,是在前后室的四条横轸之下用革带把辕紧紧缚于舆下,又借助当兔凹口的夹持和革带的束扎,使辕在舆下不致扭戾倾侧或拨脱。

郭宝钧先生认为“轴在舆下,距前轸处近,距后轸处远,以抵消舆前辀长和衡木的偏重”,以便保持车舆的平衡(11)。秦陵二号铜车,轴在舆下,距车后室的后轸52、距后室的前轸36、距前室轸的间距大于轴与后一轸的间距。从车舆总的重量方面衡量,轴距后轸的间距实际是略大于距前轸的间距的。这样便于保持平衡,使重心始终位于适当的位置,不致出现倾仰。

衡置于辕端,二者成十字交叉形,用革带把辕、衡缚结成一体。为了防止衡的左右滑动或从辕端滑脱,而在衡的中部安一半环形银质纽鼻,在辕端贯一粗壮的半环索形键和纽鼻固着一起。这样就可以防止上述弊端的发生,足见用心之精巧。

通过上述种种连接方法,把衡、辕、轴、舆结成一体,牵引衡辕,而轴轮转动,载舆以行。每一个连接点上以革带捆缚,在牢固中有活动,可以适应道路起伏倾侧及车身的轩轾或半偏的形势,使人坐在车上比较平稳、安全。

第三,二号铜车各部件的用材及其比例的大小值得注意者有这样几点:

1.轮的结构:二号铜车有辐三十根,这和秦始皇陵兵马俑坑出土的木车轮的辐数相同,与《考工记》所说:“轮辐三十,以象日月也”也相符合。对照过去考古资料来看,安阳大司空和孝民屯等地出土的殷代车子的轮辐为十八、二十二、二十六根;北京琉璃河和长安沣西张家坡以及山东胶县西庵出土的西周车子的轮辐数为十八、二十一、二十七、二十八、三十、三十四根等。这说明轮辐从殷周以后有逐渐增多的趋势,至秦代似乎以辐三十根成了定制。把一个圆周等分为三十份便于分割,比较科学。辐近牙一端用材较小成圆柱形,近毂一端扁平;轮牙的断面呈鼓腔形,这样用材既小,又符合力学原理不易粘带泥土。二号铜车毂穿的形状为过去的考古资料和文献资料所不见。其穿中部径大,两端径小,贤端的大穿又大于轵端的小穿。而轴的贯毂部分成纺锤形,轴在毂内仅和毂穿的两端接触,中部不接触,这样可减少摩擦,再借助胎膏的滑润,车轮转动起来比较轻捷。这是劳动人民长期实践经验的科学总结。

2.二号铜车的辕水平长246厘米,其位于舆下的水平部分长124.5厘米,位于舆前上扬的部分长121.5厘米。二号铜车因系模型,铜马的大小约为真马的二分之一,车舆也较真车小,真车的辕长究竟应是多少已难确知。秦始皇陵一、二号兵马俑坑曾出土几件完整的车辕遗迹,如一号俑坑T20十过洞出土的车辕长350厘米,二号俑坑T2、T16、T13、T11出土的车辕遗迹分别长为370、380、390、396厘米。这样看来秦代的车辕长度都在350厘米以上接近400厘米之数值。而过去考古资料所见到的殷周时代的车辕长度多在3米以下,长安沣西二号车马坑的辕较长是298厘米。只有洛阳下瑶衬151墓16号车辕例外,长320厘米。春秋战国时车马坑内出土的车子,辕长也都多在300厘米左右。这说明从殷周到秦代的单辕车辕的长度也在逐步增加,至秦代已大体长在350—400之间。《考工记》说:“*(左车右凡)前十尺而策半之”,阮元《考工记车制图解》:“曲辕辀,辀长一丈九尺余……辀在舆下者正平,长与舆隧等,四尺四寸”。即辀在舆下的长度约为辀长的四分之一弱。秦始皇陵兵马俑坑出土的车舆进深约为120厘米,这也是辕在舆下的长度,约相当辕长的三分之一。二号铜车辕在舆下的长度为124.5厘米,约相当辕长的二分之一弱。过去考古资料中见到的殷周到春秋战国时代的车子,辕在舆下的部分约当辕长的三分之一到四分之一左右,由此可见辕在舆下长与通长的比例从殷周到秦代是大体相似的。从单辕车的发展历史看,辕的逐渐变长是与车舆进深的逐渐增加相适应的。二号铜车的车舆纵深大于舆广,是长舆车型,所以辕在舆下部分与辕通长的比例较一般车为大。

二号铜车为曲辕,后段平直,从舆前向上扬起,到辕端缚衡处距地平高71厘米,约等于马颈高,辕的后段距地平高约32厘米,等于轴距地平的间距。这样就使马不压低,轴不提高,而使车舆保持平正。《考工记》说:“国马之辀,深四尺有七寸”,郑注:“国马……高八尺,兵车,乘车轵崇三尺有三寸,加轸与*七寸,又并此辀深,则衡高八尺七寸也,除马之高则余七寸为衡颈之间也”。这是说曲辕后段之高约当辕前端衡高的二分之一,这与二号铜车二者之间的比例36:71适巧相符。《考工记》之说反映了曲辕揉曲深度的一般规律。

3.二号铜车舆的结构,是在四轸的前后轸之间置纵行的桄三根,又在桄上置细小的横条二十根,再上用革条交错编织,从而构成舆底。这与秦始皇陵一、二号兵马俑坑所出土的舆底的构造方法相同(12)。在舆底之上又加类似软垫式的厚茵。《释名·释车》:“文*(左车右因),车中所坐者也,用虎皮为之,有文彩”。从二号铜车的茵来看并非以皮为之。前室舆底的茵成浮雕式正方格纹,类似厚厚的编织物;后室舆底的茵象绣花的软垫,从而可以推知古代的茵并不一定都是编织的重席。《汉书·霍光传》有“加画绣絪”,淳注:“絪即茵”。这说明茵也有用绘绣之物作成的。用皮条编织而不用木板作为舆底,它富有弹性,再铺上软垫式的茵,人坐在舆内比较舒适。过去出土的车子舆底的构造大都不太清楚,二号铜车为这方面提供了新的实物资料。

4.《考工记》说;“舆人为车,轮崇、车广、衡长参如一,谓之三称。参分车广去一以为隧,参分其隧,一在前、二在后,以楺其式,以其广之半为之式崇,以其隧之半为之较崇”。对照二号铜车来看,轮高59、车广78、衡长79厘米。车广与衡长大体相同,而轮偏低。二号铜车前室隧深36、轼宽13厘米:后室隧深88、轼宽17.5厘米。前者与《考工记》所说的比例相近,后者则差之甚远。二号铜车前室的轼高17、较高17厘米;后室的轼高15、较高22—28厘米。按照《考工记》的比例,前室的轼高应为17.5、较高为18厘米;后室的轼高应为39、较高为44厘米。前室轼与较高度与《考工记》的要求相近,后室则差之甚远。这证明《考工记》所言并不概括全面。车有立乘和坐乘之分,舆有长舆、短舆之别,因而以车之进深和舆广大小来确定轼、较之高低是比较困难的,还是应该以立乘和坐乘时人身之比例来确定轼、较之高低为合宜。所谓*(左车右奇)较之高足以人依,轼高便于伏凭,轼中虚足以容膝。

5.关于车舆之轼、*(左车右奇)、较、轓、门、窗、篷等部件,二号铜车都比较清晰具体,并有许多新的特点。轼作长方几形,长等于舆广,宽适足以置臂肘,位于舆前,这和一般车轼作横桄形式不同。关于*(左车右奇)、较、轓的位置和相互关系,使我们的认识较前更为具体。它是舆旁之阑板为*(左车右奇),*(左车右奇)上的折沿为之较,亦称之为车耳;较外藩为轓,轓亦通作*(左车右反)。过去考古资料所见的车迹或图形车门均位于车舆后侧,而二号铜车则前后部分别各有一门,前部门在左,后部门在后,前部的门没有门扉,后部的门有扉以备开合。二号铜车车窗结构特殊,为人们过去所未见和未闻,其构造之精巧令人惊叹!过去的汉代画象石资料中曾有和二号铜车类似之车篷,但其具体结构情况不明,二号铜车为我们提供了实例,使我们对这个问题获得了新的认识。

6.古代上车执绥。绥有正、贰(即副)之分。正绥君所执,仆右立授绥,君执之由左登车;贰绥仆御所执,奋衣由右取二绥登车,二号铜车不见有绥的装置。在车前室的右后角有一菌头形柱,适和门的右角相对,当为御者上车之把。《说文》:“绥,车中把也”,《玉篇》作车靶。《说文》:“靶,辔革也”,即系于车中的革带,以挽之登车。但是,把又有持、执之意,《说文》:“把,握也”。二号铜车的银质菌状柱头,可以持之登车,似亦可称作把。因而,古代登车似乎是可以执绥,仆御也可以援把。

二号铜车的后室车门附近既未见有带,也未见有把,车主登车之法当另作考虑。《周礼·夏官》:“履之卑兮”。谓上车所登之石。《仪礼·士昏礼》:“壻御妇车授绥,姆辞不受,妇乘以几……”。郑氏注:“乘以几者尚安舒也”。可见古代尊者上车又有用乘石或乘几,较之援绥更为安舒。二号铜车是供秦始皇灵魂所乘之车,始皇尊为皇帝,上车乘石或乘几,较之援绥更为安舒。二号铜车是供秦始皇灵魂所乘之车,始皇尊为皇帝,上车乘石或乘几的可能性是很大的。不过乘石和乘几二物亦未发现,这里仅作个问题提出,以供进一步研究作为参考。

总之,秦始皇陵二号铜车的发现,使我们对古代车的结构获得了许多新的认识,是研究古代车制珍贵的实物资料。

贰 鞁具及系驾方法

历年来在考古发掘中,发现许多殷周乃至春秋战国时代的车马坑,由于牵引和控御所用的鞁具多是革带或绳索,因埋在地下时间久远,都已腐朽不存,具体系驾方法难以弄清。古文献资料由于语言讳涩不易理解,诸家的注释又多歧异,所以也难予作出清楚的说明。二号铜车马由于一切鞁具都是铜或金、银等金属材料制作,出土时虽有断折,但基本上原位未动,经过修复已恢复原貌。它制作精致,严格地模拟实物。因而对秦代车马鞁具及系驾关系看得比较清楚。下面就其牵引、控御、马的装具等方面的情况分别予以介绍,并结合文献资料作点粗略的考释。

一 挽车的铜马及挽具——轭、*(左车右引)

1.铜马及马轭

二号铜车的前边套驾四匹铜马,即两服两骖。出土时马腿基本上都已断折,但四匹马的躯干及头部都很完整,马身上的鞁具没有大的变动。马体中空,铸造时的范芯仍在马体内没有取出。四匹马的高低和身长大体相似,其尺寸如下表(见1012页):

左服马和右服马的造型基本相同,都剪鬃缚尾,四蹄伫立,举颈昂首,静中寓动。宽博的脊干微微下凹,腹和臀部滚圆,显得膘肥劲健。尖尖的双耳向前耸立,铜铃似的眼睛凝聚前视,显得非常神骏机警。马鬃剪有单花,额部有双歧形的文髦。左右骖马的体型与两服马相同,都属于同一的河曲马种,左右骖马亦剪鬃缚尾,马鬃留有单花,左骖马额部,有耸立的双歧形的文髦,右骖马的额部因另有装饰(后详)没有文髦。右骖马的脖颈向右侧微微扭动,举颈昂首,聚睛注视右前方;左骖马的动态与之相反,它脖颈略略向左侧摆动,聚晴注视左前方,神态生动。四匹马的通体涂白色,唯臀的中部勾画一条粗粗的墨线;双耳内侧及鼻孔、舌涂粉红色。

左右服马的颈部各驾一轭,左右骖马的颈部无轭而套有靷环用以挽车。两轭分别缚于衡的左右两侧,两轭的内侧*(左车右句)上亦各连接一条单靷。服马负轭牵动着衡、辕引车以行。

轭又名“鸟啄”。《释名·释车》:“槅,栀也,所以轭牛颈也;马曰鸟啄,下向叉马颈也,似鸟开口,向下啄物时也”。轭的两肢向上卷曲的部分称为*(左车右句)。《说文》:“*(左车右句),轭下曲者”,《左传·襄公十四年》:“射两*(左车右句)而还”。注:*(左车右句)是“车轭下卷者”。*(左车右句)又名*(左车右军)。《说文》;“*(左车右军)轭*(左车右句)也”。段注:“*(坐车右军);轭*(左车右句)之异名曰辉也。*(坐车右军)之言围也,下围马颈也。”关于轭的实物资料,殷周和春秋战国的车马坑中已有不少发现,但轭上皮质的附件及绳索都已腐朽不存,其详细情况及系结方法已看不到。汉代的画象石或画象砖上的图象,由于是用线条表示,具体质地和形象也不易说清。二号铜车轭的铸造酷似实物,弥补了过去资料的不足。

二号铜车的两轭缚于衡两端的内侧,各距衡末16.4厘米(从轭的中心点计算),距衡、辕的交叉处23.1厘米。两轭的大小、形制基本相同。下面以左服马的轭为例说明其结构。轭系铜质,接铸于衡上,二者交接处并铸有革带十字相交的缠扎纹样,证明原物系用革带捆缚。此革带古名之为鞙,鞙亦作*(左革右尹)。《释名·释车》:“*(左革右尹),县也,所以县缚轭也”。轭通高28.8厘米(轭首至轭肢脚),轭首高10.8、轭肢高18、轭肢两脚(即*(左车右句))的内侧间距16、外侧间距29厘米。轭首的上端套有银帽。银帽高3.2、径2厘米,上有凸弦纹一道。轭体呈鞍桥形,两肢扁平,宽3.5,厚0.5厘米。轭肢的双角翘起向外翻卷成曲钩形,钩上各套一银质的蝉形钩首,钩长7、宽2.7,厚0.4—1厘米。钩首的银蝉水平长4、宽2.7厘米。轭肢的内侧铸有类似皮质的柔软的厚厚的衬垫,形状亦为鞍桥形,底角收杀成圆弧形,宽7.7、厚0.7—1.4、垂直高16厘米。衬垫的内侧面铸有0.1X1.1厘米的方格纹,方格呈浅浮雕形,上涂桔红色。衬垫的外侧绘三角形的几何形图案花纹,显得质地厚重、轻软。衬垫和轭肢的连接处铸有皮条缠扎纹,证明实物是用皮条把衬垫缚于轭体的内侧,作为支垫,以免木质的轭体磨伤马颈;同时使轭肢的体积加厚和加宽,扩大了轭与马的肩甲部分的触面,增强了轭的承力曳车性能。这是在车马的鞁具中首次见到的用软质材料制作的曳车承力的轭的附件。它虽然和后来的“衡垫”、“肩套”的性质不同,但在系驾鞁具演进过程中是值得注意的新现象,在一定意义上可以说它是后世“衡垫”、“肩套”的前身或雏形。

另外,左服马内侧的轭肢(即靠辕一侧的轭肢)的外面有一高21、径0.9厘米的铜柱。铜柱的下端和轭脚固结成一体,上端缚于轭首。右服马颈部的轭,在其内侧轭的外面亦有同样的一根竖立的铜柱,左右服马轭外侧的轭肢上则无此铜柱。铜柱的作用是轭肢的一个加固杆,因为两服马轭内侧的轭脚上各系接一根靷绳,而外侧的轭肢上没有连接靷绳,因而为了防止内侧轭脚因受力而造成断折,所以增设了一个加固杆,这是一项安全的措施,是过去的资料所不见者。

轭的双脚上连接横带两条,两条上下相叠,里面的一条横带,形状扁平,宽1.5、厚0.6厘米,由十一节扁长方形的铜片用子母扣的连接方法组成链条。链条的两末端作纽环形套于轭的双脚上。其套在轭外侧脚上的纽环有活销,以备开合。外层的一根横带作绳索形,好象两股纽结的粗绳,径1.5厘米。此条铜索由二十五节组成,节与节之间用子母扣法相连,并以销钉固着,其两端亦成纽环形套于轭的双脚上。此索亦有活销钉一个,可以开合。轭的双脚之间的上述两根横带,根据其形状,内层的一条当为革带,外层一条为绳索,都作圆弧位于马颈之下。其作用并非用之曳车承力,而是用以束约马轭,防止因路的轩轾而辕衡上仰或因马用力曳车,而造成轭脱离马颈,使轭固着于马的颈部并始终保持适当的位置。为什么要用两条横带?一方面可能是为了牢固,防止因一条横带的断裂而使轭失禁;另一方面内层扁平的革带也起着外层绳索衬垫的作用,这两条带绳的名称,谓之颈靼。《说文》:“靼,柔革也”,即位于颈下的柔软的横带。

2.靷

靷是挽车的鞁具,《释名·释车》:“靷,所以引车也”,《说文》:“靷,所以引轴也”。二号铜车前驾有四匹铜马,四马各有一条单靷。关于四条单靷的形状和系结方法如下:

(1)两服马的靷

服马的靷分为前后两段,前段位于舆前,两服马各有一靷;后段位于舆下,两马共用一靷,后段靷为一圆柱形铜棒,长74、径1.6—1.8厘米,上面铸有皮条缠结纹,说明实物是用皮革纽结成的韦索。其后端系于轴的中心点上(即辕、轴的十字交叉处),然后沿着辕下前引,刚刚伸出舆底,即至舆的前轸外边3厘米处,有一套在辕上的环形铜索,索环上铸有纽结的绳纹,环径3.5厘米,绳径1.5厘米。后段靷的末端系结于此绳环的下侧。整个后段靷均位于辕下,和辕上下平行。前段靷成革带形,上下两条相叠成为一根条带,由一节节的扁长的铜条用子母扣结法串联而成,通长129、宽1.5、厚0.3厘米。左服马和右服马各一根靷带。左服马靷带的前端系结于左服马轭内侧的轭脚上,后端亦系结于套于辕上的绳环的上侧。左、右服马的靷带分别位于辕面的左右两侧,为了使其在辕的两侧保持适当的位置,不致束约马身,造成服马外移,因而在两靷的中部(约和马臀平齐),设一条形带束。带束长10、宽1.2、厚0.5厘米,两端成纽鼻形。左右服马的两靷分别各束约于一个纽鼻内。这样就使左右服马的两靷,在带束以后的部分始终位于辕面之上,和辕保持平行,从带束开始向前作八字形分张。这样既不使靷括约马腹,又便于和轴形成垂直的交角,不致产生分力,影响车速。

另外,在车篷盖的残片上,出土方形铜盖板一件,长11.2、宽7.6—10、厚0.2厘米。前角呈双弧形。盖板前端有左右对称的两个长方孔(径1.45X1厘米)。方孔的下侧边沿连有一半张的孔盖;方孔的上侧正面和下侧背面各有一斜坡面,以便于扁平的革带穿过。盖板的后端左右两角各有一圆孔(径0.15厘米),孔内穿有铜丝(径0.02厘米),铜丝在盖板的背面成半环形(径8.7X6厘米)。盖板的背面光素,正面彩绘流云纹。

此方形盖板出土时已脱离原位,原置何处不明。但根据盖板上的彩绘花纹和车舆前室外侧的花纹相同;其大小正好可以把位于舆前辕上的前后靷交接处的环形绳索盖住。盖板上的两孔,两服马的续靷恰好可以穿过,盖板后端背面的半环形铜丝和辕径相同,可套挂于辕上。因而推断此盖板似为辕上靷环的饰件。

二号铜车两马的靷分为前后两段。前段位于舆前的辕上;后段位于舆下,为两服马共用之靷。这对于我们理解《诗·秦风·小戎》:“阴靷鋈续”一语提供了较明确的形象。对于“阴靷鋈续”,各家注释不一。《毛传》:“阴,闇*(左车右凡)也;靷,所以引也;鋈,白金也;续,续靷也”。《郑笺》:“揜*(左车右凡)在轼前,垂辀上;鋈续,白金饰续靷之环”。《孔疏》:“阴,掩辀者,……靷者以皮为之,系于阴板之上。何则,此车衡之长,唯六尺六寸,止容二服而已,骖马颈不当衡,别为二靷以引车,故云所以靷也”。《说文解字段注》:“靷在舆下而见于辀前,乃设环以续靷而系诸衡,故诗云阴靷鋈续。孔冲远云:靷系於阴板之上,令骖马引之。此非是,骖在服外而后於服,与靷不正相当,且*(左车右凡)非能任力,不当系于*(左车右凡)也。许云所以引轴,说不可易”。上述诸说在这样几个问题上互相歧异:A.“阴靷鋈续”的含义;B.是服马的靷还是骖马的靷;C.靷的后端系于何处。结合二号铜车来看,其读法应为“阴靷”、“鋈续”。“阴”似不应作掩辀的阴板解释。《说文》:“阴,闇也”,《玉篇》:“幽无形深难测谓之阴”。“阴靷”,似即在舆下从外面看不到的靷,也就是象二号铜车后段左右服马共用的一段靷绳。“鋈续”的“续”字,《郑笺》释为“续靷之环”,其说可信。“续靷”即相当于二号铜车位于舆前的前段靷索,“续靷之环”即相当于二号铜车前后靷交接处套於辕上的索环。“鋈”即鎏金(13),“鋈续”的续靷的索环或为金属质在上面鎏金为饰,即《郑笺》所谓“白金饰续靷之环”。至于此靷应是骖马之靷I还是服马之靷?靷是系于阴板上还是系在轴上?从二号铜车看,《孔疏》之说不确,《说文解字段注》的说法可信,骖马的靷没有阴靷与续靷之分,且不系于轴的中信点上(后详),所以应是服马之靷。服马的靷是系于轴上,而不是系于阴板上。

(2)两骖马的靷

二号铜车的左右骖马亦各有一条单靷,成扁平的条带形,由一节节的长约15厘米左右的扁长形铜条用子母扣法连接而成,水平长约240、宽1.5、厚0.3厘米。根据其形状,实物当为革带。左右两骖马靷的后端分别系结于车舆后室舆底左右轸内侧的第一条纵行桄上,桄上有纽形铜环,靷系于环上。此环距后室舆的前轸60、距后轸28厘米。两个靷环并分别距左右轸各为16厘米。靷的后端系结于环后即沿着桄的内侧前引,至前轸处,有一从轸上悬的吊环,环外径4.5、内径3厘米,可以前后摆动。靷从此吊环中穿过。此吊环的作用是使靷在舆下保持适当的水平位置,以防上吊下坠或左右移动。

左右骖马靷的前段曲成一近似卵圆形套环,套环前后长60、左右最大径28厘米。左有骖马靷前端的套环分别各在其外侧(约当马体外侧的肩胛部位),有一个方策带扣扣结,以备开合。套环套於骖马胸部,前边束约马胸,后边搭于背上,其所连接的单股靷绳,位于马腹的内侧,另一端拴结于套环的外侧。另外,在套环的外侧还悬吊一根条带,长17.5、宽0.75厘米,由两节铜条连成,其末端系一铜环,骖马的外辔贯于环内。左右骖马的腹部并各有一条肚带,名之为*(左革右显)。靷的套环外侧的一股压于*(左革右显)下,内侧一股位于*(左革右显)上。这样可借助于*(左革右显)把靷前端的套环固定于骖马身上。不然,就会因套环的松动而从马的胸部下坠,使其无法輓车。

两骖马靷前端的套环,古名之为鞅,又名靳、当膺,当胸,钩膺、缨等。《释名·释车》:“鞅,婴也,喉下称婴,言缨络之也,其下饰曰樊缨……”。《周礼·春官·巾车》:“樊缨十有再就”。郑注;“樊读如鞶带之鞶,谓之马大带也。郑司农云:缨谓当胸,……玄谓:缨今马鞅”。《说文》:“靳,当膺也”,段注:“正义曰:骖马之首当服马之胸,胸上有靳……”。《东京赋》:“钩膺玉瓖”。注:“钩膺,当胸也”。《诗·秦风·小戎》:“虎韔镂膺”。《毛传》:“膺,马带也”。由此可见当膺,钩膺,缨、靳、鞅等名称,其名虽异,其实则一,都是指束约马胸的带或大带。《左传·襄公十八年》:“齐侯驾,将走邮裳。……太子抽剑断鞅,于是乃止”。《后汉书·周章传》:“时大将军窦宪免,封冠军侯就国。章以太守行春到冠军,太守犹欲谒之。章进谏,……太守不听,遂便升车。章前拔佩刀断马鞅,于是乃止”。孙机同志在《从胸式系驾法到鞍套式系驾法》一文中说;“鞅即当胸,为约过马胸前,曳车时承力之大带”,“鞅后面连接着靷,靷传力于车,所以无论断鞅或断靷,车都走不成了”(14)。对照二号铜车马左右骖马的靷来看,其前端的套环前边束约着马胸,后边连接的一条单靷系于舆下,马借以曳车使之以行,因而这个套环应谓之鞅。这里附带说一个问题,在上面介绍二号铜车服马轭时,轭的双钩上连有两条横带,名之为颈靼。因这两条颈靼呈弧形垂于服马颈下接近马胸,故二者容易被视为一物,所以《说文》说:“鞅,颈靼也”。《左传·襄公十八年》:“太子抽剑断鞅”,车乃止。这句话似可作三种理解:一是把束约骖马胸的鞅割断了,车乃止。二是把服马轭上的颈靼割断,车乃停止,因为轭驾于服马颈上如无颈靼的约束,服马曳车时轭就会从马颈上向后滑脱,三是如果二者都被割断,车则寸步难行。所以太子所断的鞅究竟何指?我们认为三种可能性都是存在的,尤其是第三种,因为在前两种情况下,不管是那一种,车照样可以缓行。如果此点不误,那么在春秋时把颈靼已开始混称为鞅了,《说文》的解释是有由来的。

二 控御马的鞁具

1.辔及**(左车右内)

二号铜车前驾的四匹铜车,每马各有两条辔索,四马共八辔。辔索均为青铜质,每条辔索都分作前后两段,前段为圆柱体索,长与马体相等(首至尾)。后段为扁长条索,长由马臀达於御手处。前后段均由一节节铜条扣结成链索。右骖两辔各长218、左骖两辔各长200、两服马外辔各长234、内辔各长188.2厘米。

两骖马辔的系结方法相同,其外辔的前端系结于马口外侧的衔环和橛纽上,再穿过从马背部靷上悬吊的铜环,而至车舆前室御手处;左右骖马内辔的前端分别系结于马口内侧的衔环和橛纽上,穿过从络头颊革部位悬吊的一小银环,然后再从马脊部的内侧穿过*(左革右显)下(出土时辔仍压于*(左革右显)下原位未动),而达御手处。

两服马辔的系结方法亦完全相同,其内辔和外辔分别系结于马口两侧的衔环上,再分别穿过位于轭两侧衡上的两个*(左车右羲)环,而后达于车舆前室御手处。

铜御官俑坐于车舆的前室内。御官俑面前的轼上有一铜鸡爪形的**(左车右内)。*(左车右内)长约12、宽约4厘米,分为前后两节,后节即柄部固定下轼上,前节有四个长纽鼻,中间的两个纽鼻较长,两侧的纽鼻略短,出土时中间的两个纽鼻上仍各系结着一条辔索。前后节之间为子母扣结并横贯一轴,爪可上下掀动。在**(左车右内)的前边8.4厘米处有一半环形的铜束,束的两端固着于轼上。铜束宽1、高1.3厘米。其作用是用以束约系结于**(左车右内)上的辔索,使其保持适当的位置。

四马共有八条辔索,出土时已断成数段,但御官俑面前辔索的原位未有大的变动,**(左车右内)上系结着两辔,御官铜俑的左右手中各执一辔,另有四条辔索的后端曲成钩形挂于铜俑面前的轼上,经过仔细对接,系结于**(左车右内)上者为两服马的内辔,铜俑左右手所执者分别为左右骖马的外辔,挂于轼上者为两服马的外辔及两骖的内辔。铜辔索的形状象是革带,革带较软是不可能曲成钩形挂于轼上而不作系结的,二号铜车的上述四条辔索之所以挂于轼上,初步判断可能是因为其质地硬直且较宽厚不可能都握于铜俑手中,所以手中只各持一条辔索,而把另外的四条挂于其面前的轼上,实际上应该是这四条辔也握于手中,即《诗·秦风·小戎》所谓:“四牡孔阜,六辔在手”。

在辔索的末端发现四条朱书的编号文字。铜俑左手执的辔索上书有“囗八”二字,左手下的一辔索上书“囗七”,右手下的一辔索上书“囗三”,另一辔索上书“囗车第一”。关于*(左车右内)的解释及辔的有关问题,文献记载颇多。《诗·秦风·小戎》:“鋈以**(左车右内)”,《毛传》:“*(左车右内),骖内辔也”,《郑笺》;“鋈以**(左车右内),轴之*以白金为饰也,*(左车右内)系于轼前”。《说文》:“*(左车右内),骖马内辔系轼前者”,《段注》:“骖马两内辔为环,系诸轼前,故御者祗六辔在手。秦风毛传曰:*(左车右内),骖内辔也,是则*(左车右内)之言内,谓内辔也。其所入轼前之环曰*。角部曰:*,环之有舌者是也。诗言**(左车右内)者,言施*于*(左车右内)也”。上述诸家之言归纳起来是说,*是有舌的环,*(左车右内)是骖马的内辔。置*于轼前以系*(左车右内),故言**(左车右内)。对照二号铜车马的实物来看,铜俑面前轼上的铜爪可谓之*,不过其系结不是骖马的内辔,而是两服马的内辔,因此把*(左车右内)释作骖马的内辔不确。辔之作用在于控御马使之左右,令之随逐人意。不管是向左或向右两服马的内辔都不需要牵挽,因为两服马与衡相连,只要牵动左右服马的外辔,即可使之左右。把两马的内辔系于轼前*上不用,谓之*(左车右内),合言之称为**(左车右内)。御者手中只拿其它六辔,故古文献上多言六辔而不称八辔(15)。如《诗·小雅》中的《裳裳者华》、《车牵》、《皇皇者华》所说的“乘其四骆,六辔沃若”,“四牡騑騑,六辔如琴”,“六辔如丝”,“六辔既均”等。

2.缰

二号铜车前驾的四马,其中两骖马的颈上各系缰索一条,而两服马的颈上则无。两骖马缰索的形状和系结方法。如左骖马的缰索,通长173.5厘米,由三段宽窄不同的链条组成。第一段链条为扁平形,长67、宽2.2、厚0.25—0.4厘米,由三十节近似方形的铜片用子母扣连接。每节铜片上缀有四枚钉泡,钉泡一节全为金质,一节全为银质,依次相间排列,计有缀金质钉泡的铜节节十四个,银质的十五个,末节为一大银泡。第二段为窄长的链条,长36、宽0.9、厚0.4厘米,由金银相间的节节组成,计三十节,其中金节和银节各十五个。节与节之间亦用子母扣法连接。第三段为扁圆管形的链条,长101、径0.75X0.6厘米,由八十个节节和一个银环组成。其中有金管四十个,银管三十九个,铜节约一个,银环位于链末。金管和银管相间,管与管之间大部分是用银条纽结的链条串联,只有末端的两节是用金条的纽鼻套接。缰索的系结方法是:第一段扁平形的链条曲成环形,套于骖马的颈部,缰的另一端系结于服马的轭首和衡上。其作用是防止骖马脱离服马外逸,使左右骖马在左右服马的两侧始终保持适当的位置,如向内靠则逼于胁驱,如向外逸,则受缰的约束,这样可使四马各处其位,合力拉车。

关于防止骖马外出的设置,向来各家都认为是游环。《诗·秦风·小戎》:“游环胁驱”,《毛传》:“游环,靷环也,游在背上,所以御出也”。《郑氏笺》:“游环在背上无常处,贯骖之外辔,以禁其出”。游环亦作靳环,《说文解字段注》:“游环在服马背上,骖马外辔贯之,以止骖之出,故谓之靳环,靳环者骖马止而不过之处、故引深之意为靳固”。另外,清人俞樾《俞楼杂纂》五《诗名物证古》,陈乔枞《诗经四家异文考·游环胁驱》(《续清经解》一六一)等,又认为游环即靷环,是古代驾御乘车的用具,在服马的背上游移不定,贯两骖马之外辔,以制其出。对照二号铜车马的情况来看,服马的背上,靷上都不见有游环的设置,骖马的外辔或内辔都不和服马相连。防止骖马外出的设置是缰。这是秦代车能上能下与秦以前的古代车马防止骖马外出的方法不同,还是各家对经传注释之有误,还有赖於今后出土更多的实物资料来验证。

3.胁驱

二号铜车的左右服马的外胁(即胸腹之间)各悬吊铜胁驱一个。胁驱的形状好象一只展翅和翘着长尾的飞鸟。两翅扁平,长14.2、宽2.3—3、厚0.3厘米。尾呈扁圆柱状,末端有四个尖形的锥齿,长13、径1.2—2厘米。尾与翅的交接成90度角;首作鸟头形。在此鸟胁驱上连接有革带形的扁平铜带,带长104、宽1.4、厚0.2厘米。条带通过服马胁下,其两端分别系结于服马轭两侧的衡上,胁驱借此条带悬吊于服马外胁,其高度上距衡46厘米。鸟形胁驱的首向上,双翅左右展开,带锥齿的柱状尾与翅成丁字形横於外,如骖马内靠,锥齿则刺骖马之内胁,迫使骖马与服马之间的距离始终保持在不会小于14厘米(即胁驱的尾长)的范围内。悬挂胁驱的革形条带,既有固定肋驱的作用,又可把衡、轭和马连成一体,防止因轭衡的上扬而造成轭*(左车右句)间的横带——颈靼束逼马颈。

关于对胁驱的解释,过去也有不少分歧。《诗·秦风·小戎》:“游环胁驱”,《毛传》:“胁驱者,以一条皮上系於衡,后系於轸,当服马之胁,……骖马虽入,则此皮约之,所以止入也”,宋沈括《梦溪笔谈补笔谈》二《器用》对胁驱的解释与《疏》相似(16)。上述诸家之言,目前还找不到实物作为佐证。

长安张家坡第2号车马坑出土的2号车,在辕衡的交叉处有两枚大蚌泡,由大蚌泡向两服马的内胁各有一条革带,上饰贝两行。一号车的辕衡交叉处有两枚铜环,由铜环至两服马内胁各有一串长铜泡,并在辀之前端互相交叉。此皮带的作用,是为了使两服马保持在辀侧之适当的距离之内,以防止其外逸而设。当不驾时,此带似应缚其末端於辀上”。(17)秦始皇陵出土的二号铜车,在辕与衡的十字相交的左右两个内角处,各有一个大银环,环外径5.7、内径3.5厘米。但由此银环至两服马的内胁未发现有连接的条带,和别处亦无连接。但从其所处的位置与张家坡1号和2号车的情况相同,其用处也应相同的。洛阳中州路车马坑出土的车子亦有同样的二环。这说明古代的车马亦有防止服马外出的设置,至于二号铜车的银环为什么没有连接防止服马外出的条带,可能是因为服马的胁下已经有一条革带把其和衡轭固着一起,其外逸和内入均受胁迫,故把连接背的条带省却。

总上言之,二号铜车马,防止骖马外逸的设置有缰,防止骖马内入的设置有胁驱;防止服马外逸或内入是利用衡和胁下条带的制约。

4.络头

络头,又名羁,《急就篇》:“辔勒鞅*(左革右显)靽羁缰”,颜师古注:“羁,络头也”,俗名马笼头,是控制马的鞁具之一。二号铜车上的四匹铜马头部都戴着金银络头,并连接着衔、镳、橛、镝衔等鞍具。两骖马的络头形制、质地及编缀方法相同,下面以骖马的络头为例。

左骖马络头的结构,是由金当卢、金银泡、银环及金银节节组成的链条等编缀而成。当卢位于马面的中部,作叶形,长9.8、最宽5、厚0.4厘米,分为上下两层,上层为金质,下层为一铜托,表面有由四条虺纹组成的类似蝉形的适合纹样,背面有四个纽鼻,两两相对。金泡二件,分别位于马口角的左右两侧,成半球形,高1.2、径2.6厘米;表面铸有双虺盘结的纹样,状似卷云;背面有一铜托盘,托盘上有四个两两相对的方形纽鼻。银泡三件,其中两件位於双颊,一件位于鼻梁正中。三件银泡的大小和形状相同,高1.2、径2.6厘米,表面饰变相虺纹,背面有一铜托,铜托上有三个纽鼻。金银链条的节节共119件,每节都呈扁长方形,长0.8—1、宽0.75、厚0.4厘米,金节与银节相间用于母扣法相连组成链条,用此链条连接当卢和金银泡节约而组成络头。其具体的编缀方法是:位于马口角两侧金泡的下端各连接两根链条,链条的下端系着银镳;其内侧的纽鼻上各有一根链条和位于鼻上的银泡的下端各连接两根链条,链条的下端系着银镳;其内侧的纽鼻上各有一根链条和位于鼻上的银泡相连作为鼻革;其外侧的纽鼻连一半环形链条作为颔革;其上侧的一个纽鼻各有一根链条和位于马双颊部位的银泡相连,作为颊革。位于双颊的银泡,其内侧的纽鼻上各有一根链条和当卢相连,作为额革;其外侧的纽鼻连一半环形链条,作为喉革;其上侧的纽鼻各有一根链条,和由当卢上引出的两根链条分别相连,成为半环形,两个半环之间又有一链条相连,作为项革,位于马的双耳之后。整个络头除少数连接点上有铜饰件外,基本上都是金银饰件组成,可称之为金银络头。

另外,在两骖马络头内侧面颊部分的银泡上各悬有一根金银链条,链条的末端系一银环,通长9.5、银环外径2.1、内径1.5厘米。骖马的内辔前端系于衔环上,穿过此银环向后引伸。可见此吊环的作用是以吊辔,使辔保持一定的高度,防止下坠。

两服马的络头和两骖马的络头基本相同,只是所用的金银链条的节节较短,每节长仅0.8厘米,共计160节,其中金质的82节,银质的78件。金当卢和金银泡形节约的大小和形状、花纹与左右骖马的络头相同,络头的编缀方法亦同,但两服马的络头上没有用以吊辔的悬垂的银环,因为服马轭两侧衡上已有贯辔的*(左车右羲)环,因而不需要另有吊辔的设置。

5.衔镳、橛、镝衔

二号铜车前的四匹铜马中各有一件铜衔,通长13、径0.6厘米,由两节组成,两端各有一个椭圆形铜环,径3厘米。环内贯着银镳。银镳扁平,曲成弧形,两面铸有线纹三条,通长15、宽0.95、厚0.3—0.4厘米。

两骖马的口内除有铜衔外,还有一枚铜橛。橛呈圆棒形,中间粗两头细,上面布着乳钉形的细刺。通长25.3、径0.75—1.7厘米。橛的两端呈亚腰形,上面彩绘花纹,因锈花纹已不清晰。其内侧的一端横贯一根铜条,二者呈十字形交叉。其外侧的一端有一鼻纽,用以贯辔。橛的两端置于银镳上,和铜衔平行横于马口中。为了把橛和衔连接成一体,在铜橛位于内侧马口角的一端有一圆饼形的铜片,径7.9、厚0.1厘米。圆铜片的中心有一径2厘米的圆孔,其下侧又有一径1厘米的小孔。大小孔之间直至边缘有一开口。中间的大孔内贯穿着铜橛,下侧的小孔内贯穿着铜衔。这样就可使橛与衔一前一后横置于马口内。两骖马的内辔和外辔的前端分别系结于铜衔两端的衔环和铜橛两端的纽鼻上,牵动辔而衔橛随之连动,以控御骖马。

《史记·司马相如列传》:“犹时有衔橛之变”,《索隐》:“张揖曰:衔,马勒衔也;橛,騑马口长衔也。周迁舆服志云;钩逆上者为橛,橛在衔中,以铁为之,大如鸡子。盐铁论云:无衔橛而御捍马是也”。可见橛和衔一样都是在马口中御马的工具。关于橛的形状《索引》所引张揖和周迁的说法不同,一是“騑马口长衔”,一是“橛在衔中……大如鸡子”。对照二号铜车骖马口中橛的形状,张揖的说法较为确切,它是在骖马口中如棒状的带刺的长衔。《说文》:“橛,杙也……一曰门梱也”,“梱,门橛也”。这说明橛的形状应是棒形,而不是鸡卵形,周迁是把镝(后详)误作橛。

二号铜车的两服马口中有衔无橛,但是在御手俑的左后方的地上出土铜镝两件。两件的形状和长短相同,都作衔形,共有六节组成,中间的四节成漫长的球形,上面布满短小的细刺,两端的两节为一带刺的半球,半球上各连一椭圆形带扣,节与节间用纽鼻套合。通长13、球径1.1—1.3、带扣外径2.15X1.5、内径1X1.5厘米。二号铜车的两骖马口中有衔有橛,两服马口中只有衔,因而放在御者身边的这两件镝,可能是为了控御服马的备用物。

《淮南子·汜论训》:“以朴重之法,治既弊之民,是犹无镝衔橛策缀而御馯马也”,高诱注:“镝,衔口中央铁,大如鸡子中黄,所制马口也”。平壤的王光墓和石岩里9号墓曾各出土一件带镝的衔。衔由三节组成,中间的一节上有一径约3厘米的圆球,上面无刺(18)。陕西扶风县出土的西周车马器中有一件镝和秦始皇陵铜车马镝的形状相似,由带刺的球形节节组成(19)。根据上述资料可知,镝的形状有两种:一是在衔口的中央有一大如鸡卵似的圆球,名之为镝,它在衔中和衔成为一体,可称之为镝衔;二是由带刺的球形节节组成,形状虽同于衔,但不应称为衔,应称作镝。

衔、橛、镝三物,都是位于马口中控御马的工具,因而三者易于混淆,如《庄子·马蹄》:“前有橛饰之患,而后有鞭筴之威”,注云:“马衔曰橛”。这是把衔与橛混称;前引周迁的说法,是把橛和镝混为一物。从二号铜车马出土的实物可知,衔、橛、镝是三种形状不同的控御马的工具,不可混为一物。

6.*(左车右显)

《释名·释车》;“*(左革右显),经也,横经其腹下也”。《说文解字段注》:“*(左革右显),箸亦鞥也”,注:“(亦)锴作腋,俗字也。……箸亦鞥,谓箸马两亦之革也,……史记礼书:鲛*(左革右显)。徐曰:*(左革右显)者,当马腋之革,若释名云横经腹下”。可见*(左革右显)即今人俗称马肚带。秦陵二号铜车的两骖马腋下各有铜*(左革右显)一条。有骖马的*(左革右显)通长94、宽0.9—2.1、厚0.3厘米。由四十三件铜节节组成,节与节之间用子母扣和销钉连接,其中三十三个节节上缀有四枚金质或银质的泡钉(缀金泡钉者十六节,缀银泡钉者十七节),另有十节铜片上没有缀泡钉。其一端有一银质方策,以备开合,*(左革右显)上并用彩勾画菱格形图案,菱格内又填以团花,花纹基本剥落,存有残迹。左骖马的*(左革右显)通长96、宽1.4—2.3、厚0.3厘米,形状和制作方法与右骖马*(左革右显)同。

7.*(左马右介)

二号铜车的四马都把尾毛绾结,并用类似革带形的铜链条束扎。铜链长85、宽0.7—0.8、厚0.2厘米。两服马尾部的铜链,后端束扎着马尾,然后由两后腿之间穿过,沿腹下前引,其前端系结于轭内侧的铜环上。两骖马尾部的链条,后端束住马尾,亦从两后腿之间穿过沿腹下前引,其前端系于*(左革右显)上。

《说文解字段注》:“*(左马右介),系马尾也”,注:“此当依五篇作结马尾,广韵作马尾结也。结,即今之髻字”。马尾绾结,在秦汉、隋唐墓葬中出土的陶马,以及画象砖和壁画中比较常见。但是象二号铜车马那样既结尾,又用一条革带把尾缚住,不使尾巴扬起的实物资料却十分罕见。古代曾有一种韬马的习俗,《说文》:“纷,马尾韬也”。为什么要把马尾绾结并韬之”,《释名·释车》曾说:“纷,放也,防其放弛,以拘之也”。《说文解字段注》*(左马右介)字注引用杨雄《太玄经》第十二:君子乘位,为车为马,“车軨马*(左马右介),可以周天下”。注;“释文*(左马右介)音介,马尾髻也,按远行必髻其马尾”。这说明将马尾*(左马右介)之、韬之,都是为了防其放弛。秦陵二号铜车的四马都结尾并用革带束扎,革带的一端系于*(左革右显)或轭上,作用也应是如此。今天人们亦有将马尾绾结的作法,不过是在冬季绾结以防马尾沾水结冰,但一到夏季则将马尾放弛,以便用尾驱散蚊蝇。这和古代马尾绾结的意图是不相同的。

8.策

二号铜车的御手俑附近曾出土铜策一件。通长74.6厘米,成竹节形,下端粗往上逐渐变细,径0.8—0.55厘米。末端有一长0.9、径0.25厘米的尖锥。距下端5.7厘米处有一横档。横档下即为握手。通体绘流云纹。

《说文》:“策,马箠,所以击马也”。策的末端有铁锥称之为錣。《列子·说符》:“白公胜虑乱罢朝出,倒杖策,缀上贯颐,血流至地而弗知。郑人闻之曰:颐之忘将何不忘哉”。《淮南子·道应训》注;“策马捶端有针谓之錣,倒杖策故錣贯颐也。张湛曰;錣,杖末锋”。二号铜车伴出的铜策,末端有锥形的锋,故应称之为錣。

三 马的装饰

1.鬃花、文髦

二号铜车的四匹铜马的马鬃前段剪得严齐,近髻甲处的鬃毛未剪。而在剪鬃的一段中部有一撮鬃毛竖立,高6、宽5.8—6厘米,这是有意剪成的鬃花(即单花)。秦始皇陵兵马俑坑出土的陶质鞍马和拉车的陶马的鬃亦剪有单花。汉代画象砖上有的马的图象,马鬃剪作两花(20),唐昭陵石刻六骏及唐墓中出土的三彩马马鬃多剪三花。由此看来马鬃剪花为饰的历史渊源悠久。秦为单花,汉为二花,唐为三花其渊源关系似为一脉相承。

马为什么要剪鬃?《仪礼·既夕礼》记载:“主人乘恶车,马不齐髦”。郑氏注:“此恶车,王丧之木车也”,“齐,剪也,今文髦为毛,主人之恶车如王之木车”,这说明古代乘马剪鬃与否与礼仪制度有关。丧车“马不齐髦”,除丧车以外的一般车马恐都要剪鬃。另外,马不剪鬃既不美观,鬃毛又容易缠绞辔索,也易于藏匿污物,所以剪鬃还有实际的意义。

二号铜车的四马额上都有根部束扎末端作双歧左有分披的文髦。秦始皇陵兵马俑坑出土的陶马额部亦有同样的文髦。墓葬中出土的汉、唐时代的陶马,额头也有类似的装饰,有的把鬃毛束扎成花朵形,有的束扎成双歧形。《后汉书·舆服志》记载,天子乘的金根车、安车、立车的马有“金**(左钅右乞)”。注:“徐广曰:金为马文髦”。《独断》:“金*者,马冠也。高广各五寸,上如玉华形,在马髦前”。《后汉书·舆服志》又说:“王公、列侯、镂钖文髦”(21)。秦陵二号铜车是供秦始灵魂乘坐的车子,属于皇帝的乘舆,但四马的鬃前无有玉华形的马冠,只有分成二叉的鬃毛,似即所谓文髦。这可能是因为秦代还没有形成象汉代那样的等级制度,即天子乘舆的马饰金*、方*(左钅右乞);王公列侯的舆马饰文髦。而是天子的舆马也饰文髦。

2.缨络、项圈

二号铜车的四马项下都悬挂着缨络。缨络呈穗形,残长11.5—15、最大残径4.5—5厘米。顶端有一半环纽,纽上套一铜环,环上连一用铜丝纽结的链条,用以系结于服马络头上。其内部结构,顶部有一铜球,球上钻有许多细孔,孔内贯穿径约0.05厘米的纤细铜丝,把铜丝折波纽曲而成。

古代车马有一种装饰叫作繁缨,又作樊缨或鞶缨,贾谊《新书·审微》:“繁缨者,君之驾饰也”。其形状,《独断》说:“繁缨在马膺前,如索裙者是也”。《续汉书·舆服志》刘昭注引傅玄《乘舆马赋》注:“繁缨饰以旄牛尾,金涂十二重”(22)。可见其形状有二:一是索裙形(23),二是穗形,秦陵二号铜车的两服马和两骖马项下的缨络呈穗形,位于马膺之前,可称为繁缨。

二号铜车的左骖马和右骖马颈上套一金银项圈。马鬃的下段距斧痕约8厘米处有一凹口,项圈的上侧卡于凹口内以防前后滑动。项圈周长75、径0.7厘米,由金银相间排列的短小节节组成,节与节之间焊接成为一体。每节长约0.9厘米,共有金节42个,银节42个。在项圈下半周的内侧有一扁平的银条,长37.5、宽0.3、厚0.1厘米,银条的两端套接于项圈的纽鼻上。项圈在马颈部压着靷前端的鞅,既有装饰作用,又可束约马鞅使其保持适当的位置。

3.当卢、纛

二号铜车的四马面部各饰有金当卢一件。《后汉书·舆服志》说:乘舆的金根车、安车、立车的马“象镳镂钖”,《诗·大雅·韩奕》:“王锡韩侯……钩膺镂钖”,郑玄笺:“眉上曰钖,刻金饰之,今当卢也”。卢也作颅,所谓“壮马饰当颅”(24)。当卢这种马面的装饰,考古资料中比较常见,但金当卢却罕见。

二号铜车右骖马的额头有一个半球形的铜泡,高2.3、径5厘米。铜泡的正中树立一高22、径0.8厘米的铜柱,柱端有一铜球,球上穿铜丝纽结成穗形。只有右骖马额头有此装饰,其余三马无。

《独断》:“凡乘舆,车皆羽盖,……左纛、金*……,左纛者,以牦牛尾为之,大如斗,在最后左騑马騣《续志轭,刘昭注引作头》上”(25)。《史记·项羽本纪》:“纪信乘黄屋车,傅左纛”,<集解>:“李斐曰:“纛,毛羽幢也。在乘舆车衡左上方注之”,蔡邕曰:“以牦牛尾为之,如斗,或在騑头,或在衡上也’。”由此可知,其形状一说为毛羽幢形,一说用牦牛尾作,形如斗。所处位置在左騑头或在衡的左上方树立。对照二号铜车右骖马的额头树立之饰物,铜柱顶端有如斗形花朵,当称之为纛。不过它不是在左骖头上,也不是在衡上,而是在右骖马头上,与汉制不同。

四 止车的器具

1.铜轫

在二号铜车左侧的地表上出土两件近似口字形的铜方框,形状和大小相同。方框长13.2、宽12.8厘米,由四根两两平行的长方形铜条构成。上下两横条各长13.2、宽2、厚2厘米,中部各有一凹槽,凹槽宽3、深0.5厘米。方框的左右两根纵条长9.2、宽1.6、厚7.1厘米。

秦始皇陵一、二号兵马俑坑出土车迹的车轮附近,发现有和上述铜方框形状完全相同的木质方框,每轮附近各有一件。可见它与车轮有关,当为止车的器具,古名之为轫。《说文》:“轫,碍车也”,徐曰:“止轮之转其物曰轫”。引伸之凡止物之行皆曰轫,如《后汉书·申屠刚传》:“光武尝欲出游,刚以陇蜀未平,不宜宴安逸豫。谏不听,遂以头轫乘舆轮,帝遂为止”。注:“谓以头止车轮也”,如车要启行,首先要去轫轮才转动,故引伸凡开始起行称发轫,如屈原《离骚》:“朝发轫于苍梧”,《后汉书·冯衍传》:“发轫新丰兮,裴回镐京”,注:“轫,止车木也”。关于轫的作用,与碍车之说稍异者,《说文解字段注》引王逸曰:“轫,支轮木也”。关于轫的形状,王逸之说虽稍较《说文》具体,但支轮木是什么形状仍然不清。秦陵二号铜车铜轫的发现,使人们对轫有了具体的形象认识。

2.铜车撑

二号铜车后边的地面上,出上车撑一件,形状类似等腰三角形(缺底边)。三角的两对应边为两根长方柱,两柱的下端各有一丁字形横拐作为双脚。顶端有反叠涩状的座,座的中部有一弧形凹槽,以便承辕。通高39、两脚之间的外侧间距39厘米。两根支柱高36、上段宽厚各为1.5、下宽2.5、厚1.5厘米。柱的下脚长14、宽2、高3厘米。顶端的座长8.4、宽3、高3.8厘米。车撑的高度与辕出舆前开始向上扬起部分的高度相同,此处当为支撑点。车在未驾马以前,只有后面的两轮作为双足,车必前倾,在辕的中段支以车撑,就可使车舆前后平衡。另外,在车行暂息时用之支辕,可减轻衡轭对服马的压力,使马得以喘息。

《说文解字段注》*字注:“车*,急就篇、释名作车棠……,斜柱也。今俗字*作撑。”《说文》:“錾,车樘结也,”段注:“然则车樘,汉人语也……。刘熙曰:棠,蹚也,在车两旁蹚幰使不得进却也”。刘熙把支幰的斜柱称之为车棠,是其一意,支辕之物亦名之为撑,或作*、樘、棠。

五 车马鞁具上的文字

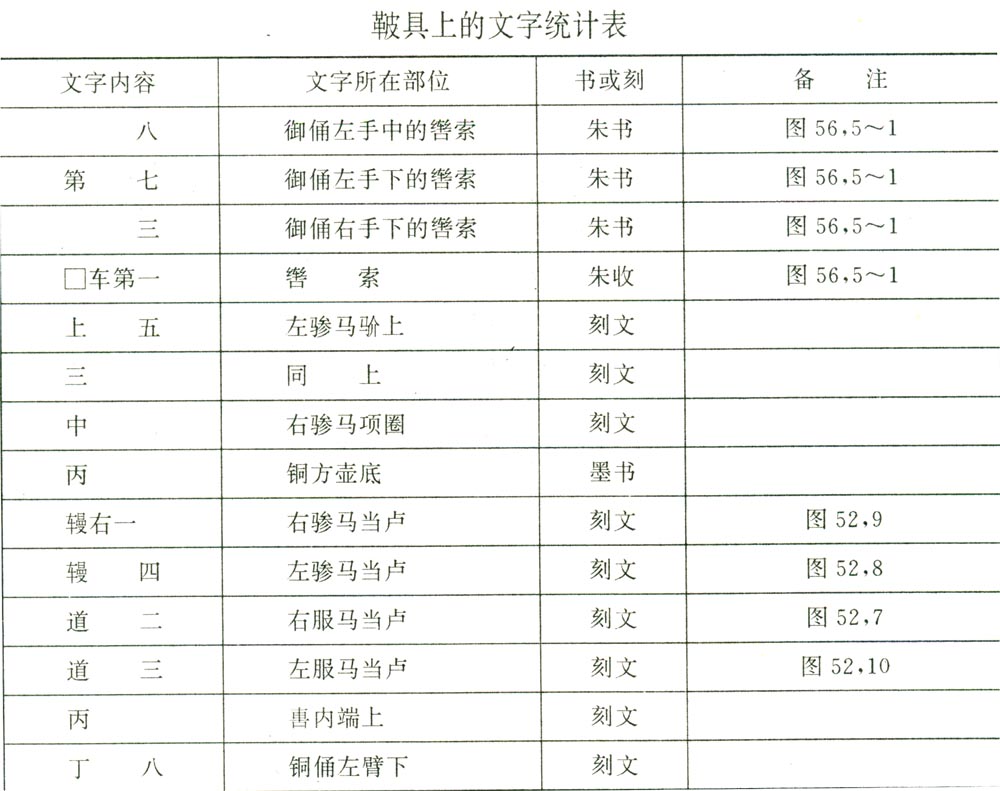

在车马鞁具上发现一些朱书或錾刻的文字,为了省约字列表如下(见44页):

表中所列文字都是编号。“*”字,左从金,右似从*。“镴镈戈”的“镴”字作*(26),“师**”“*”写作*、*(27),形与之近似,故疑为镴字。“镴八”、“镴三”和“第七”,“囗车第一”一样是辔的编号。“上五”、“三”、“中”等,都是顺序号。*(左车右曼)右一、道二、道三、*(左车右曼)四等四个当卢上的文字,适巧与二号铜车前四马的排列顺序—一右骖、有服、左骖完全相同。恐非偶然的巧合,似与马名有关。《说文》:“騑,骖也,旁马也”段注:“騑马,经典皆谓之骖,故曰骖也。……不当衡下者谓之骖,亦谓之騑”。这是说骖马就是旁马。而“*(左车右曼)”字含有旁的意义。*(左车右曼)与幔通,《说文》:“幔,幕也”,《释名》:“幕,络也,在表之称也”。骖马在服马之旁,故可称为*(左车右曼)。*(左车右曼)有一、*(左车右曼)四、当为右骖马、左骖马的编号。道的含意,《说文解字段注》:“一达谓之道”,“四达谓之衢”,道“亦为引道”。这是说“道”有直意、引意,两服马当道之中,两骖马在道之旁,服马为首引着骖马挽车,与《诗·郑风·大叔于田》所说“两服上襄,两骖雁行”,’两服齐首,两骖如手”的意义相同,秦代把服马称为道,骖马称为*(左车右曼),文献失载,可补文献之缺。

六 几点认识

二号铜车马上各种鞁具及系驾关系,上面分别作了介绍,并作了粗略的考释。从而使我们可以获得如下一些新的认识:

1.关于古代单辕车靷的问题向来众说纷纭,归纳起来有如下几种:(1)有的认为骖马有靷,而服马无靷(28)。(2)有的认为骖马、服马各有两靷(29)。(3)有的认为靷系于车轴上(30),有的认为靷系于舆前的阴板上(31)。

从二号铜车来看,骖马和服马都有靷,但不是双靷,均为单靷。服马的靷分为前后两段,前后段交接处有一靷环,称续引之环。靷的后段位于舆下,为一股绳索,是两服马共用之靷;前段为续靷。两服马各有一根靷绳。两骖马靷的前端呈环套形,束约马胸。其系结方法是:服马靷的后端系于轴的中心点上,前端系于轭*(左车右句)上;两骖马靷的后端分别系于舆下两侧的桄上,距后轸较近,这与上述诸说都不相同。服马的靷与两骖马靷的系结点,三点成等腰三角形,这样便于着力均匀,使车舆容易保持平稳。

单靷和双靷比较起来,不如双靷先进,因为双靷在马两侧易于使力均衡。双靷的出现似始于汉,这见于汉代画象石和画象砖上车马的图象。但成都杨子山画象砖的单辕车,骖马仍为单靷(34),说明汉代的车马已用双靷,但使用单靷者仍然存在。

2.关于单辕车辔的系结方法,以往各家说法也不一致。有的认为四马八辔,而御者手中只执六辔,另将两骖马的内辔系于轼前。有的认为是将两骖马的内辔系在相邻的服马的衔环上,将其余六辔握在御者手中。还有的认为“四马六辔,六辔在手,言马之良也”(34)。

对照二号铜车的实物来看,四马八辔,其中两服马的内辔系于御者面前的*上,其余六辔为者御所执,这是古之所谓“六辔在手”。两服马内辔所系结的*,作爪形,共有四个纽形鼻,两服马的内辔系于中间的两个纽鼻上,爪前另有一半环形铜束,将两服马内辔束约,以防外张。关于“**(左车右内)”的含意,我们认为*(左车右内)既不能释为骖马的内辔,也不应释为服马的内辔,而是把辔系纳于*上谓之*(左车右内),合言之曰“**(左车右内)”。

3.关于防止骖马外出和内入的措施,过去有如下诸说:(1)止出的设置有游环,游环在服马背上无常处,骖马的外辔贯之,骖马如要脱离服马外出,则借此游环制约之。(2)把两骖马的内辔系结于服马的衔环上,使骖玛和服马连成一体,以牵制骖马使其不得外出。(3)防止骖马内入挤靠服马的设施有胁驱。关于胁驱的形状,有的未作说明,有的认为是以一根皮带上系于衡。后系于轸,当服马之胁,以防骖马内入(35)。

二号铜车上防止骖马外出和内入的设施,和上述诸说都不相同。而是在骖马的颈上套一根缰索,另一端系于衡和轭的交接处,靠此缰索的牵引以防止骖马脱离服马外逸。防止骖马内靠的设施,是在服马的外胁悬吊一个丁字形的末端带三齿的铜胁驱。骖马如欲内靠则尖齿刺其内胁。这样就可使骖马在服马外侧始终保持一定的距离,以防互相拥挤。

4.在车马鞁具方面给我们提供了许多新的实物资料,使一些过去我们不易理解的问题,一看铜车马也就迎刃而解,下面试举数例:

第一,关于文献上所说的颈靼、鞅、当膺、当胸、鉤膺,靳、缨等,由于各家注释不一,究竟何指,不易索解。对照二号铜车马的鞁具,可知颈靼是系于轭双脚上的横带,它与鞅所处的位置虽然接近,但作用截然不同。颈靼是用以缚轭,防止轭从马颈上滑脱,不起承力的作用。而鞅是约束马胸的承力大带。它和靷相连,借以承力挽车。当膺、鉤膺、当胸、缨、靳和鞅是一物之异名。

第二,轭虽然是我们过去比较熟悉的鞁具,但有许多细部为我们所不知,如轭肢内侧衬的鞍桥形的皮质软垫,和内侧轭肢外边竖立的铜柱,轭的双脚间有内外两根横带等。二号铜车轭的发现,使我们对轭的形象,尤其是对秦代轭的形象认识得更具体。

第三,衔、橛、镝、策、镊等控御马的鞁具。其中以衔比较常见,镝十分罕见,橛为首次发现。过去关于橛与镝有人混为一物,其实二者形状完全不同。从出土的实物可知,橛作棒状,上面密布短刺,它和衔一前一后横置马口,两端有纽鼻用以系辔。镝作链条形,由带刺的鸡卵形的圆球节节组成,作用和橛相同。镝和衔形近似,所以有的称之为镝衔,二号铜车伴出的铜錣,其形状和文献的记载相同,即是在策端有尖锥。橛、镝、錣都是御駻马的鞁具。

第四,止车之具——轫和撑,轫作方框形,一车二轫,用以支轮。车行要先把轫去掉,叫作发轫。用以支撑辕的车撑,为考古资料中首次发现。其作用和今日马车的车撑相同。

第五,一车四马,位于衡下负轭的两马为服马,服马左右两侧的马称为骖马或騑马。从秦陵二号铜车当卢上的刻文可知,秦代似又把骖马称为*(左车右曼),服马称为道。

《诗·郑风·大叔于田》:“两服齐首”,“两骖雁行”。《毛传》:齐首“马首齐也”,《郑氏笺》:“雁行者,言与中服相次序”。这是说服马在前,骖马稍次,骖马与服马马首不齐。二号铜车的四马马首平齐,与上述说法有异。

总之,秦始皇陵二号铜车的鞁具及其系驾关系,给了我们许多新的知识。虽然不能说殷周以至春秋战国时期的单辕车,其鞁具和系驾方法都和二号铜车的鞁具和系驾方法相同,这里可能有一些发展和改进,但大体说来应该是近似的,它是研究秦王朝和古代单辕车系驾方法的重要参考资料。

叁 车制问题

关于秦朝的车制,历史文献只有零星的记载,始皇陵铜车马的发现弥补了文献记载的不足,为研究秦朝的乘舆制度提供了具体的实物资料。下面就二号铜马的名称及其在车制方面所反映出的几个问题,作一粗浅的探讨。

一 二号铜车的名称

秦朝的车舆制度,是总揽六国旧制,兼其车服,上选以供皇帝御用,其次赐给百官(36)。关于皇帝御用的车子,崔豹《古今注》说:“金根车,秦制也。秦并天下,阅三代之舆服,谓殷得瑞山车,一曰金根车,故困作金根之车,秦乃增饰而乘御焉,汉因而不改”。这说明秦汉时代天子的乘舆中有金根车。另外,蔡邕《独断》卷下又说,“古者诸侯贰车九乘,秦灭九国,兼其车服,故大驾属车八十一乘也,法驾半之”。这是说秦始皇的乘舆中除了金根车外,还有属车。属车又名副车、贰车、佐车(37)。秦始皇东巡,张良利用力士持大铁锤狙击始皇车于博浪沙中,误中副车,即是属车(38)。天子乘舆中的属车,据《独断》说:“法驾,上所乘曰金根车,驾六马。有五色安车、五色立车各一,皆驾四马,是谓五时副车。俗人名之曰五帝车,非也,又有戎立车以征伐,三盖车名耕根车,一名芝车,亲耕藉田乘之,又有蹋猪车,田猎乘之……。”应劭《汉官仪》也说,天子法驾中有金根车、五色安车、五色立车等。

秦始皇陵出土的二号铜车马,是供秦始皇灵魂御用的陪葬物,因而它应是属于秦始皇乘舆中的车子,那么这辆铜车是属于乘舆中的何种车?根据二号铜车的车形和铜御官俑的姿态,初步推断似为安车。在具体论证这个问题以前,有必要先将安车的形制及使用范围作点探讨。

安车一名,秦以前已经有了。根据《周礼·春官·巾车》记载,王后的五路中有安车。另外,古代尊贤敬老亦用安车。《礼·曲礼》记载:“大夫七十而致事,适四方,乘安车”。到了汉代,一些大臣年老乞骸骨赐安车例很多,被赐者并以此为荣。如御史大夫薛广德和丞相定国,大司马车骑将军史高俱乞骸骨赐,皆赐安车驷马。广德东归沛,“以为荣,县其安车,传子孙”(《汉书·薛广德传》)。汉武帝因枚乘年老,“乃以安车蒲轮徵乘’(《汉书·枚乘传》)。再者,汉代太子列侯亦有安车(《东汉会要》卷九)。由上可见安车一名由来甚久,并不是天子乘舆中的专有车名。只是乘舆中的安车与太子、王公、列侯及其它一般安车在车形和装饰上有所不同,以示等级的区别。

关于安车的车形,《释名·释车》:“安车,盖卑坐乘,今吏所乘小车也。”又说:“小车,驾马轻小之车也,驾马宜轻,使之局小也”。《礼·曲礼》注:“安车,坐乘,若今小车”;疏:“古者乘四马之车,立乘,此臣既老,故乘一马小车,坐乘也”。这说明古代尊贤敬老所用的安车,是一种车舆较小,上有低矮的车盖,用一马牵挽的小车。至于妇人所乘的安车,《周礼·春官·巾车》:王后之五路……安车,雕面鹥总,皆有容盖”。郑氏注:“安车,坐乘,凡妇人车皆坐乘”,“容,谓幨车,山东谓之裳帏,或曰潼容”,“盖,如今小车盖也”。这是说妇人的安车有盖有幨。所谓幨,就是“以帷障车旁,如裳为容式,其上有盖,四旁垂而下谓之幨”(《韵会》);幨又通檐。《后汉书·刘玄刘盆子列传》李贤注:“襜,帷也。车上施帷以屏蔽者,交络之以为饰(39)”王公列侯之安车,“右騑,加交络帷裳”(40)。这说明王公、列侯及王后、贵妇人所乘的安车,都是有盖施帷,以隐蔽其形容。

乘舆中的安车,《后汉书·舆服志》、《独断》等书,对其车马饰有具体的描述,但车的具体形制却十分模糊。《史记·李斯列传》记载,公元前210年秦始皇东巡,崩于沙丘。李斯恐诸公子及天下有变,于是秘而不宣,“置始皇居辒辌车中,百官奏事上食如故,宦者辄从辒辌车中可诸奏事”《秦始皇本纪》作“棺载辒辌车中”。《汉书·霍光·金日磾传》记载,霍光薨,“载光尸柩以辒辌车”。注:“师古曰:辒辌本安车也,可以卧息。后因载丧,饰以柳*(上羽下妾),故遂为丧车而合二名呼之耳”。又“孟康曰:如衣车有窗牖,闭之则温,开之则凉,故名之辒辌车也”。从颜师古的注解可知,辒辌车本是安车的别名,或谓之俗名,正如孟康之所言,车上有窗牖,“闭之则温,开之则凉”,因而安车又称之为辒辌车。到了汉代安车和辒辌车成为截然不同的两种性质的车。辒辌车饰以柳*(上羽下妾),成为专门载尸柩的丧车,安车则为人乘之车。

从上可知安车的形制大体说来,可以分为两类:一是可以坐乘的小型安车,二是可以坐乘亦可卧息的大型安车,而小型安车之中,又有两种:一是盖低矮,车舆窄小,驾一马的小型安车,是尊贤敬老所用之车,二是王公、列侯,王后及贵妇坐乘的有盖、有幨以隐蔽其形容的安车。大型安车上有盖下有屏蔽,两旁开有窗牖,可坐乘,可卧息,车马装饰也较前者华丽,是一种比较高贵的安车。

秦始皇陵封上西侧出土的二号铜车,从车的形制来看,车舆分前后两部分,舆的四周围有箱板,上有椭圆形的长檐篷盖,把舆的前后两部分都罩于篷盖下。车舆的前部在左侧辟门,以供御者上下。车舆的后部在后边辟门,其左右两侧及前面各有一个窗牖。窗上安装有窗板,门上安着单扇门扉。窗板和门扇都可随意开合。窗和门关闭后,就像一座关了门窗的屋宇,不但是外人,就是前边的御者也难以窥见其形容。车舆的两侧有*(左车右奇)较,前边有轼,以供车主凭倚。一般车舆都是舆广大于进深,人在舆内只能坐乘,不能卧息。而二号铜车车舆的前半部分,即御者所居的地方,与一般车近似,比较窄狭,只能坐乘。而车舆的后半部分,即车主所在的地方,则比较宽绰,进深大于舆广(进深88、舆广78厘米),可以坐乘,亦可卧息。并且在舆底上铺有类似软垫式的厚茵,坐和卧均较舒适,二号铜车的铜御官俑作跽坐形,双手揽辔。可见秦陵出土的二号铜车,从车的构造形制和乘坐的方法,都与上面已提到的大型安车相似。因而二号铜车当为安车。

再者,从车马的装饰方面来看:

第一,车的装饰,《独断》卷下:“凡乘舆,车皆羽盖,金华爪,黄屋……”,“黄屋者,盖以黄为里也”。《后汉书·舆服志》:“乘舆,金根、安车、立车,轮皆朱班重牙,贰毂两辖,金薄缪龙,为舆倚较,文虎伏轼,龙首衔轭,左右吉阳筩,鸾雀立衡,*(左木右虚)文画辀羽盏华蚤,建大旂,十有二斿,画日月升龙……”。这里所说的是汉代天子乘舆中的金根、安车、立车等的车饰情况,秦始皇乘舆的车饰当然不会与之完全相同。但是也有许多暗合之处。如秦陵二号铜车的篷盖,内面彩绘着纵横成行的变相夔纹,外面复盖锦帛,三十六根弓*(左车右尞)的末端套有银质盖弓帽,此似为“羽盖华爪”。车轴两端有银质辖軎,軎上悬有飞軨,轮的牙、辐和毂上涂有朱色,当寓意为朱轮。车舆内外彩绘着变相夔纹和流云纹以及各种几何形的边饰纹样。其中以变相夔纹为花纹的主体。衡的两端有银制错衡,轭首套有银帽,轭的双脚饰有银蝉……等等。车舆装饰之华丽,决非一般车舆所能比。

第二,马的装饰,《独断》卷下说,乘舆马的装饰有“左纛、金*、方*(左钅右乞)、繁缨”。“左纛者,以氂牛尾为之,大如斗,在最后左騑马騣上;金*者,马冠也,高广各五寸,如玉华形,在马髦前;方*(左钅右乞)者,铁也,广数寸,在*后,有三孔,扦翟尾其中;繁缨在马膺前,如索裙者是也”。《后汉书·舆服志》说,乘舆马的装饰,“象镳镂钖,金*方*(左钅右乞),扦翟尾,朱兼樊婴、赤*易茸,金就十有二,左纛以氂牛尾为之,在左騑马轭上,大如斗,是为德车。五时车,安、立亦皆如之”。这里说的亦是汉代乘舆马的装饰,秦代乘舆马的装饰虽然不会与之完全契合,但亦有许多类似之处。二号铜车前驾有四马,马的装饰亦异常华丽。马头上戴有金银络头,络头上连有银镳,面部有金当卢,项下缀有繁缨,两骖马的颈上套有金银缰索,右骖马的额部有纛,四马均剪鬃缚尾,鬃上留有单花,除右骖马外,其余三匹马额部都有文髦。马身上以大量的金银件作为装饰,显示了二号铜车等级的高贵,当为皇帝的乘舆。

第三,蔡邕《独断》说:“金根箱轮,皆金镈,正黄,两臂前后刻金,以作龙虎乌龟形,上但以青缣为盖,羽毛,无后户”。《后汉书·舆服志》;“殷瑞山车,金根之色”。注:“乘舆马赋注曰:金根,以金为饰”。对照秦陵二号铜车,马饰虽多为金银质地,但车舆上尚未发现有金质饰件。当然金在古代有两种含义:一是指黄金,二是铜亦称作金(41)。二号铜车虽为铜的铸件,但古代的乘舆绝无铜车,它只是木车的模型。因而二号铜车与金根车还是有别的。《后汉书·舆服志》说:“太皇太后、皇太后法驾,皆御金根,加交络帐裳”。既然要另加交络帐裳,说明金根车是有盖无帷。二号铜车是有盖有帷,也与之不同。因而二号铜车当不是乘舆中的金根车。

第四,蔡邕的《独断》和《后汉书·舆服志》都说天子乘舆中的安车和立车,其车、马的装饰二者相同。但是,安车和立车在车的形制和乘法上却完全不同。《晋书·舆服志》说:“坐乘者谓之安车,倚乘者谓之立车,亦谓之高车”。《释名·释车》说:“高车,其盖高,立乘载之车”。孝堂山汉画象石上有一高车图象,车为双辕,车舆的两侧有*(左车右奇)较,舆上有一高柄圆伞,伞上垂有四根条带,舆的四周没有屏蔽。车上的御手及另外两名乘员立于车中(43)。而秦陵二号铜车,御者作跽坐形,车的形制也与立车截然有别,因而二号铜车不属於立车。

至于天子乘舆中的耕根车、蹋猪车等,在车马的装饰方面虽和安车有许多相同的地方,但车的形制和安车的差别更大,这里不再一一赘述。

第五,《独断》说:“法驾,上所乘曰金根车,驾六马;有五色安车,五色立车各一,皆驾四马,是谓五时副车”。《后汉书·舆服志》说:“五时车,安、立功;皆如之。各如方色,马亦如之。白马者,朱其鬃尾为朱鬃云。所御驾六,馀皆驾四,后从为副车”。这里有两个问题值得注意:一是车马的颜色,二是驾马的匹数。五色安车和五色立车的车马颜色要“各如方色”。东、西、南、北中谓之五方。五方的方色是南方为赤色,北方为黑色,东方是青色,西方为白色,中央为黄色。红、黑、青、白、黄谓之五色。秦始皇陵出土的二号铜车、马通体为白色,只在马脊干的后部用一条粗的墨线勾勒,双耳的内侧及舌为粉红色。四马身上鞁具齐全。挽车面西站立。二号铜车车舆的内外均绘彩,但都以白色作底色,在上面绘制各种纹样。如车舆四周的箱板和篷盖,上面绘着一组组变相夔纹,花纹的区间平涂白色;车骑的上部和轼通体平涂一层白色作底,上面用浮雕形的白线勾勒出菱格纹;两侧的窗板镂空成四方连续的菱花纹,花纹上平涂白色。整个车舆的颜色白色所占的比例较大,地位突出,花纹的色调也偏素。总之,二号铜车的车、马颜色是以白色为主,这与五方色中的西方色相同。

关于驾马的匹数,《独断》说,金根车驾六马,五色安车和五色立车皆驾四马,《后汉书·舆服志》说;“所御驾六,余皆驾四”。另外,《汉书》里有“乘镂象,六玉虬”。(《司马相如传》),“驷苍螭兮六素虬”(《扬雄传》)。以此看来,汉代天子乘舆确有驾四马和六马的驾数存在。秦王朝的乘舆驾数多少,文献记载极少。《史记·秦始皇本纪》说:“数以六为纪……乘六马”,秦始皇陵封土西侧出土的二号铜车,前驾四马。秦王朝的乘舆是否也和汉代一样存在着四、六的驾数,今天尚难作出肯定的判断。不过二号铜车所驾马数和《独断》所说的五色安车、五色立车皆驾四马的说法相同,这亦可作为二号铜车属於安车的一个佐证。

综合上面几方面的分析,可以作出这样一点判断,从二号铜车的构造形制,车和马的装饰,车马的颜色,以及驾马的匹数等方面观察,它应属于秦始皇乘舆中的安车。这种安车可以坐乘,亦可以卧息。车马装饰华丽,显示了规格级别的高贵,它与一般大臣、耆老、贵妇所乘的安车不同,反映了封建等级的差异。

二 二号铜车中的御官俑

在谈二号铜车中的御官俑以前,先将与二号铜车同坑出土的一号铜车,以及一号铜车御官俑的出土情况作一扼要的介绍,以便作综合性的分析。

一号铜车位于二号铜车之前,二者一前一后作纵行面西排列。一号铜车目前尚未作进一步的清理和修复。根据初步清理的情况观察,一号铜车亦为双轮、单辕。辕的前端有衡,衡上缚有两轭,车前驾四匹铜马,即两骖两服。车舆作横长方形,舆广126、进深70厘米,车舆两侧的*(左车右奇)较高15厘米,前有轼,后边辟门。车舆上有一高柄的圆伞。车上有站立的铜御官俑一件。车马的鞁具齐全,马的装饰和二号铜车基本相同,头部有金银络头,络头上连有银镳,马面上饰有金当卢,项下系有繁缨,右骖马的额部有纛。车马通体绘彩,马为纯白色,车上绘着各种几何形的二方连续或四方连续的图案花纹,显得异常华美。从一号铜车的辅较低矮,四面无有屏蔽,其盖高,御手作站立姿势,可知它是始皇乘舆中的立车。

二号和一号铜车上的御手俑装束相似,姿态各异。二号铜车的铜御手俑,作跽坐形,高51厘米,身穿长襦,脑后梳扁髻,上戴鶡冠,腰际佩剑,双臂前举,手中紧握马辔。它目光略略下视,意志集中,丰腴的面庞流露着喜悦的笑容。一号铜车上的铜御手俑原作立姿,出土时已倒伏。它身穿双重长襦,内层长襦红色,外层为淡绿色,白色领;下身穿白色长裤,足登方口齐头翘尖履;头绾梯形扁髻反贴脑后,上戴鶡冠;腰际佩剑和璧;双臂前举,双手作揽辔状。

秦始皇陵东侧的一号兵马俑坑东端的五个探方内曾出土陶质御手俑三十二件,二号兵马俑坑的试掘方内出土陶质御平俑七件,三号俑坑内出土御手俑一件。这四十件御手俑的装束大体相似,都身穿长襦,外披铠甲,头戴长冠,双手作揽辔状。没有发现头戴鶡冠和腰际佩剑和璧者。这种装束和佩带上的差异,反映了御者身份和地位高低的不同。

一、二号铜车上铜御手俑所戴的鶡冠和一、二号兵马俑坑内出土的军官俑(俗称将军俑)的鶡冠完全相同。《晋书·舆服志》说,鶡冠“至秦汉时犹施之武人”。鶡冠又名**(左羲右鸟)冠,《说文解字》说:“秦汉之初,侍中冠**(左羲右鸟)冠”。《汉书·佞幸传》说:“故孝惠时,郎、侍中皆冠**(左羲右鸟)”。可见这种冠在秦汉为武官及皇帝的近臣所服用。两件铜御手俑的腰际均佩剑。二号铜车上御手俑的佩剑系明器,仅铸出剑柄和鞘。柄上有匝五道。柄末有圆盘形的剑首;鞘中部起脊,下有*(左王右卑),通体涂白色,并彩绘几何形纹样。通长25.4、最宽处2.2厘米。一号铜车上的御手俑所佩的剑,亦系明器,形状和花纹与二号铜车上御手俑所佩剑完全相同。另外,此俑腰标右侧佩有玉璧,璧上缀有流苏,《史记·秦本纪》记载,秦“简公六年,令吏初带剑”,《正义》:“春秋官吏各得带剑”。剑有两种:一是佩剑,所谓衣冠带剑;二是兵剑,作为用以格杀的武器。佩剑是显示身份和级别的标志。不同官阶的人员所佩的剑有着不同的装饰,用以表示等级的区别。佩玉和佩剑一样也是尊卑的标志。《后汉书·舆服志》说:“古者君臣佩玉,尊卑有度……故礼有其度,威仪之制,三代同之”,“韍佩既废,秦乃以采组连结於璲,光明章表,转相结受,故谓之绶。”

从上述冠、佩剑、佩玉等几个方面的情况来看,一、二号铜车上的御手俑,其地位和身份都较高,是属於御官,而非一般的御者。汉代天子出,其车驾次第,有大驾、法驾和小驾三种不同的规格。“大驾则公卿奉引,大将军骖乘,太仆御,属车八十一乘”,“法驾……侍中参乘,奉车郎御,属车三十六乘”(《独断》卷下)。秦代是否也和汉代一样乘舆的车驾次第有大驾、法驾和小驾之分,文献记载不详。以理推断,应该存在不同的车驾规格,而不可能只是一种规格。一号铜车为立车,二号铜车为安车,皆驾四马,车马的装束华丽,与《独断》所说汉代乘舆的法驾中的立车和安车相似。因而一、二号铜车御者的身份应为奉车郎,或与之近似的御官。

秦代和其它朝代一样,皇帝的车驾出行,必有参乘。如蒙毅位至上卿,“出则参乘”(《史记·蒙恬列传》),又始皇崩於沙丘,丞相李斯秘不发丧,棺载辒辌车中,“故幸宦者参乘”。可是一、二号铜车上都只有铜御官俑一件,无有参乘。这可能是因为一、二号铜车都是明器,虽然车马已驾,但车驾并未出行,是整装待发。

肆 制造工艺

一 铜马铜俑的制造工艺

(一)铜马

二号铜车前驾的四匹铜马(即两骖、两服),形体约当真马大小的二分之一。马造型准确,比例合宜,神态生动。经光谱分析和化学分析,证明采用锡青铜铸造成型。合金的主要成份为铜、锡、铅,另外还有一些稀有金属。铜约占90%,锡6—9%,铅0.7—1%(参见附表二)。

四匹铜马出土时腿多已断折。从腿的断荐部分观察,马体中空,体腔和腿腔内存留有泥质范芯,具体情况分述如下:

1.左骖马

左骖马的两条前腿从腿根部断折,左后腿从股部断折,右后腿从胫部断折。前左腿断茬的内侧一边(与胸腔交接部分)长8厘米的一段,茬口平整,系原来的接缝,腿上端的内腔为液体流块封堵。与腿对应的胸腔部分,内侧一边茬口平整,内有泥质范芯,呈黑灰色。范内有绳纹板瓦残片两块,一横一竖。竖立的瓦片宽和高7、厚1.5厘米;横置的瓦片露出部分长6厘米,原宽不明。

前右腿断茬处的情况与前左腿相同,内范泥质较细,含有细小砂粒及白云母碎屑,外层赤褐,内层灰黑色,内有竖立的绳纹板瓦残片一塊,宽和长各6厘米。另有一铜支钉,长2、径1厘米。

左后腿断折,下段高31、上段高8厘米,壁厚1.2—2.5厘米。上段的内腔存有范芯,灰黑色,含有类似草木灰似的炭迹及白云母碎屑,内有竖立的绳纹板瓦残片一件。胎壁的四边各有一铜支钉。下段的上口为铜液流块封堵。

右后腿断折处,胎壁厚0.2—0.7厘米,泥质范芯呈褐色,含有谷壳似的参杂物。并有一横置的铜支钉,长4.3、宽和厚各为0.8厘米,支钉的两端穿透胎壁。

2.右骖马

右骖马的前双腿在高27厘米处的股部断折,右后腿从高18厘米的膝盖骨下断折。从断茬处观察,内范为泥质,灰黑色,内有植物纤维及谷壳类杂质。前边的两腿上部内腔范芯的上面盖有厚1.5厘米的铜块,中有一圆孔,孔径0.5厘米。左前腿和左后腿断折处各有一铜钉。

3.左右服马

左服马前两腿从根部断折,后两腿从距腿根部13厘米处断折。泥质内范呈赤褐色。前两腿的断茬茬口平整,内腔口部为铜液凝块封堵。

右服马的前右腿从高10厘米的胫部折断,断茬处为实心。

四匹铜马所有断茬处显现的铜质为橙黄色,内有许多气孔。铜马的外表由於经过锉磨,并通体涂一层白色,已看不到铸痕。因而关于马体外范的情况不明。

从观察到迹象可以获得这样几点认识:

(1)马腿根部的断茬平整系原来的接缝,腿腔上口并用铜液流块封堵。可见马的四腿系单独铸造,将其嵌在马体的范模内与躯干接铸一起。由此推知马尾、双耳等附件,可能亦系单铸,然后接铸在马体上。

(2)内范是泥范,泥质较细,含有细小砂粒,并参杂了植物纤维及谷壳等物,以增加透气性和机械强度。躯干和四处的范芯内扦有瓦片,左骖马前两肢接铸处共有三件瓦片构成倒“工”字形。其用意似为增强接铸处范芯的强度,

范内含有白云母碎屑,和骊山北麓的土质相似。范内扦的绳纹板瓦残片,和始皇陵出土的瓦片相同。说明铸造铜马的范可能是利用此地的土制作。

(3)为了使内、外范之间保持一定的空腔,采用铜钉支撑。腿部的铜支钉有长短两种;短者长2、长者4.3厘米横贯范芯。支钉的外端在胎壁外表清晰可见。

(4)马体长1米余,且多曲线,当用多合范法铸造。当时所用外范片数的多少已不可确知。

(5)马腿的断面有许多气孔,马体的外表有很多细小的补锭,说明铸造时排气不良。

(6)四匹铜马铸造成型以后,都把外表打磨得光滑平整,至今马体的外表仍遗留有清晰的一条条的错磨遗痕。马体的外表有许多修补气孔的补锭,有的已脱落。为了说明修补的工艺略举数例列表如下:

从表可见修补时的凹槽均为长方形,所用铜片的宽度和厚度大体相似,背面基本平整,这说明是将铜片嵌进凹槽内的。如为铸补,凹槽不一定都要凿成大小相似的长方槽,再者铜片背面不会基本平整,凹槽所有孔隙应被铜液塞堵不会再有孔洞。可见它不是采用液浇进凹槽的铸补法,而是镶嵌法。

(7)马体的一些细部曾经过錾凿雕刻。如左骖马的鬃花(单花),从断折处观察,立鬃中部的右侧有一錾凿的凹槽,凹槽的錾痕十分清晰。说明鬃花是将上端弯曲的铜片限入凹槽作成的。

另外,立鬃的顶部有密集的长约0.1厘米的圆环纹,酷似剪鬃后的鬃头。此圆环纹是用空心冲冲凿而成。马腿部的细小皱纹用刻划的阴线表示。

(二)铜俑

铜俑的造型准确,神韵生动,是一件精美的艺术珍品。俑头是单独铸造然后接铸于俑体上的,在俑颈部仍可以看到接铸的印痕。俑头上戴冠,冠的前段板平,后段扬起。有岐形的双尾扭转卷曲,当是用不平的分型陶范巧妙地分铸而成,再铸接于俑顶。俑的面庞圆润,五官清秀。上唇有两片浮雕式的平八字胡,刻出缕缕的胡丝。双眉的眉丝成羽形,用錾凿技法刻成。头上的发纹和脑后的扁髻,都纹路清晰,富有一定的质感。

俑的双臂前举,双手半握拳,手握马辔。手的制作极精,指节的长短和肌肉的厚薄都合理度。手是单铸再接铸于俑的袖管内的。指甲和关节上的折纹经过刀的修整及刻划。俑体中空,成封闭式,内部的情况不明。躯干的外表打磨光滑,已看不到铸痕。

二 铜车的制作工艺

(一)铜车的合金成份

为了解秦陵二号铜车的合金成份,在西北冶金地质研究所、黄河机械厂、陕西化工研究所、红旗机械厂、西北大学分析测试中心等单位的协助下,进行了光谱分析和化学分析。分析结果表明铜车合金的主要成份为铜、锡、铅,另外还有微量的铁、铝、镁、硅、钛、镍、钴、银、锑、钙、种、铋、钒等元素。其主要成份的含量详见下表:

表中的数字表明,秦陵二号铜车的合金成份:铜约占82—86%,锡8~13%,铅为0.12—3.76%,车撑的含量高于车舆各部件为5—8%,多数为6%,含铅为1%左右。锡青铜的基本特征,含锡量增高,则熔点降低,铸性良好,质地细化,气孔减少,硬度增强。反之,则熔点高,铸器相对变粗,但富于延展性,即韧性较大。车撑的构造简单,主要作用要支撑车的重量,要机械性能良,硬度高。车舆的各部件有许多细小的节节组成,要求有一定的韧性。大概基于上述原因,所以在合金的配比方面,车撑的含锡量最高,车舆各部件的含锡量次之,靷、辔等的含量又次之。根据铸件的不同性能,采用不同的合金比例,这是劳动人民长期实践经验的总结。

(二)制作工艺

二号铜车通辕长286、宽143(以轴长计算),高106.2厘米,除个别饰件为银质外,其余均为青铜质。它由许多部件组合而成,部件有大有小,有的长达246厘米,有的长不足1厘米;有的面积达2.3平方米,有的不足1平方厘米;厚簿不一,形状多异。把如此复杂的部件组成一体,成为与真车无异的铜车模型,足见其制作:工艺水平的卓越。关于二号铜车各部件的制作的详细情况,为了节省篇幅这里不再一一赘述,仅就制作工艺的几个主要特征概述如下,

1.二号铜车的各个部件都是铸造成型。铸造用的是泥质陶范,一些粗大的部件(如辕、轴)和局部过厚的铸件采用填范法铸成中空体,从辕轴的断折处看到内范的泥质较细,外层白色,内部黑色并含有麦草似的炭痕。辕断折处的范心内横贯一铜支钉,支钉的两端和辕的胎壁固结一起。因各个铸件的外表经过锉磨变得光滑平整,并涂了一层彩绘颜色,已看不到铸痕。

在各种铸件中以车舆的形体最大,造型复杂。它由舆底、两*(左车右奇)、车耳、车轓、前后栏板、车箱上层的围板等部分组成,铸造面积近2.5平方米,多层折曲,不但有直线、平面,还有弧线、曲面,浑铸成型。这不但要求范的分型正确,而且要浇口、冒口的设置合宜,铜液流动畅达,才能铸出如此完美的铸件。另外,面积达2.3平方米的拱形篷盖,厚仅0.1—0.4厘米;镂空成菱花形的窗板,厚仅0.12—0.2厘米。能铸出如此簿的铸件,尤其是铸出车篷盖面积那么大的曲面,没有精湛的铸造技艺是难以想象的。

2.嵌铸法的运用。铜车的各个部件之间的连接方法用得较多的是嵌铸法,又名接铸。例如轮的毂、辐、牙的连接,轭与衡,舆与辕、轴,*(左车右尞)的弓与榑的连接等。车右轮的部分辐条已断折,有的辐两端的榫头(即菑和蚤)从毂和牙的卯口内脱出。毂上的卯口比较规整有二层台阶。说明毂和辐是分别制作的预制件。然后将辐的一端(即菑)插于毂的卯口内,再把辐的另一端(即蚤)置於牙的范内,最后浇铸牙。这样就把毂、轴、牙固结为一体。轭与衡的交接处铸有皮缠扎纹。经仔细观察,衡与辕系一次铸成,然后接铸衡上的双轭。辕置于舆下和前后轸相连接,连接处铸有皮带束纹样各一。轴又置于辕和舆下。轴和辕间铸有当兔和皮条缠扎纹。轴和舆的左右轸间垫有伏兔,轴、伏兔和舆下的纵桄间铸有皮条缠扎纹,象征着用皮条把三者固结成一体。以上的各个连接点的皮带纹不是刻纹,而系铸纹。是怎样铸接的,有两种可能性,一是包铸,二是接铸。所谓包铸,即在辕、轴、舆的各接连处单独造型浇入铜液使其固结成为一体。接铸,是在舆下造型接铸辕,再在辕和舆下造型接铸轴。在浇铸辕、轴时随把皮条绕扎纹、伏兔、当兔铸出,使彼此铸接一起。这两种可能性,我们初步认为第二种的可能性较大。如系包铸,辕和轴、舆的形体大,胎壁厚,在各个接点上浇包一层厚仅0.1厘米左右的铜液,是不可能使其牢固地合为一体。铜车马坑塌陷,经重力砸压,辕、轴都已断折,而各个连接点的皮带纹却完整无损,连一条细小的裂缝也不见,可见包铸法的可能性是很小的,接铸法的可能性较大。

在嵌铸法中还有一种不同材质的两种金属接一起,如衡与银*(左车右羲),马络头上的金当卢,金泡、银泡与下面的铜托,银环与铜节约的连接……等。

3.焊接。二号铜车的各个部件采用焊接技术的,目前发现有两处,一是轼与舆的连接,二是铜丝链环。轼长72、宽13.5厘米,与车舆前边栏板内侧的折沿相连。出土时已从合缝处裂开,轼的背面沿合缝线粘附着一道不规则的铜液流块,这证明是在合缝线上浇进融熔的铜液使轼与栏板的折沿焊接一起。在正面骑着合缝线有八个铜栓,从已脱落的铜栓看,是先凿一长方形凹槽,再嵌镶铜条,以增强两片铜块之间的拉力,可见此处的接缝是采用了焊接并辅之机械连接使二者固着成为一体。

二号铜车马的装饰件上有用铜丝环环相扣组成的链条。铜丝径0.05—0.1厘米。在放大镜下观察,铜丝的表面无锻打痕迹,粗细均匀,并有纵行纹的遗痕,证明是用拔丝法制作,一个个的链环是由铜丝的两端对接焊成,对接面合缝严密。这样纤细的铜丝到底采用什么样的工艺焊接,目前还不清楚,尚待进一步的研究。

4.镶嵌法。车箱的两侧各有一个横长方形的窗。窗一侧的箱板为空腹,其空间适足以容纳窗板。开窗时把窗板推入腹腔,闭窗时再把窗板从腹腔中抽出。腹腔是由内外两层板组成。内侧的一层板是车箱的原板,外层板系镶嵌上的。从破碎的左侧箱板观察,外侧壁板的上下两侧各有榫头,在与其相应的车箱板上各有凹槽,将外侧壁板的榫镶嵌在凹槽内,合缝严紧,下面又复盖一层厚厚的彩绘颜色,如不破裂,人们很难了解腹腔形成的奥秘。

舆底上的茵是镶嵌上的,即用一块和其同样大小的四周有围沿的覆盘状的大铜片,嵌入四周的车箱板之间,和舆底之间形成空腔。在空腔的四角及中央部位用铜支钉支撑。四角各有支钉一个,中央有支钉四个。

右骖马额顶树立的纛的底座成半球形,上面镶嵌着谷粒形的一颗颗金珠。

5.各种活动节节及关节的制作工艺。铜车马上的靷、辔、*(左革右显)、*(左马右介)、缰、胁驱、络头、颈靼等等,都是用一节节铜质或金、银质的构件组成的链条。可以开合的门窗利用活动铰页连接,灵活自如。有许多工艺在今天的现实生活中仍然习见。

(1)子母扣:是用得最广泛的链条的连接方法,其扣接法有两种:一是各个活动节节只能左右活动,而不能上下活动,如靷等接近车舆部分的链条。把两个相连的铜节,分别作成横向子榫和卯口,子母相合再贯一铜轴。二是可以上下自由活动的链条,如金银节节相间组合的络头上的链条,把相邻的两节分别作成“凹”字形和“凸”字形的卯口和榫头,子母相合再横贯一金钉或银钉作为转轴。

(2)纽环扣接:左右骖马的颈部各系结一条缰索,缰的后段是由79节金、银管相间组成的链条。管与管间采用金丝制成的纽环相套的扣接法组成活动自如的索链。另外,铜镝衔是由六个带刺的铜球组成,球与球之间亦用纽环套接。

(3)转轴:根据部位和作用的不同而形式多种多样,有亚腰形、活页形、曲柄形等。例如左右骖马的靷环,是将一革带形的铜条曲转成椭圆形,两股作十字交叉,交叉点上用亚腰形铜轴扣接。以便使靷环随着马曳车时用力的大小而变动。门扉和前窗的窗板与门框和窗楣的连接,采用的是活动铰页,其形状和今日门窗上所用之活页完全相同,借助活页上转轴的转动以资开合。车后门的扉上还有一曲柄形的银转轴。转轴的一端有一横栓,另一端有一长柄作为握尹。扭动握手门栓随之连动,门即可开合。

(4)开合口的连接方法:左右骖马腹部的*(左革右显),束约马胸的鞅,驾车时要系结,御驾时解除。其开合处的连接方法用的是方策,其形状和今人腰际革带的扣相似。马的络头和轭双脚之门连接的横带和索,在其开合口处则用活动销钉连接。销钉可以插上或拔出,以资开合。

6.金银及一些小件的细作工艺

(1)银辖、银軎,均系铸造成型。軎的表面经过锉磨、抛光,光滑平整,发着灰白色的亮光。工艺规整,内孔滚圆,犹如用车床车出。辖首呈羊首形,柄呈方键形。柄与辖孔成松动性配合。首的背面附着一块粘接物。经光谱分析此粘接物为磷酸盐与碳酸盐的混合物,是一种胶粘剂,作用不明。

(2)缰索,长约204厘米,有140个节节,末端和铜丝纽结的链条相连。它分为三段,第一段成环形,由30个窄长条的铜节组成;第二段由30个窄长条的铜节组成;第三段由40个金管、39个银管及一个铜节约组成;其末尾为铜丝纽结的链条。一、二两段的各个节节之间用子母扣和转轴连接。两节的接触面一边成圆弧形,一边成凹槽形,以减少摩擦力增强运动性能。第一段的每个节节上都彩绘着菱花纹的图案,并相间缀着四枚金泡或银泡,缀法是将金银泡下面的钉杆穿入钉孔内,在背面用锤盘结。环套末端的节上缀着一枚大银泡,缀法比较特殊。银泡的背面有一纽鼻和下面铜片上贯穿的销钉上端的纽鼻之间用横向的活动暗销相连,借此活动暗销以资环套的开合。第三段为金、银管相间用套环连接。金、银管系铸造成型,经过抛光,光洁耀人。末端系结的铜丝链条用四股铜丝环环相扣。铜丝系用拔丝法作成,环套采用了焊接工艺。缰索制作工艺如此之精巧、复杂。说明当时小件制作工艺已达到相当高的水平。

(3)金银项圈,左右骖马颈部各套一件金银节相间组成的项圈,共84节,项圈下部内侧有一半环银条,是用锻法制成再经锉磨,锉痕清晰可见。银条的一端扦于项圈的小孔内,用焊接法固着,焊点清晰。另一端有一孔连一银纽,银纽扦于项圈一节的小孔内,用白色胶粘剂固着。项圈的金银节呈管形,节与节之间对接,合缝紧密,看不到接缝痕迹。究竟采用何种工艺连接不明。

(4)缨络,制作工艺过程是:A.首先铸造缨络的核心——带纽铜球。B.在铜球上钻许多径约0.1厘米的小孔。孔眼有的穿透铜球,有的为未透的半孔。C.每个孔眼内扦接或贯穿三、四根长度参差的扭曲折波的铜丝。并加铜楔把孔塞紧以防铜丝脱落。D.把所有折波的铜丝聚拢修整成穗形。形象逼真,酷似实物。

总上言之,秦陵二号铜车的制作工艺复杂,正如《考工记》所说:“一器而工聚焉者车为多”。这里讲的是木车,而纯用金属制作的车较之木车当要更为困难。它综合使用了铸造、焊接、嵌铸、镶嵌以及多种多样的机械连接等工艺技术。是我国两千多年前金属制造工艺方面的辉煌成就,在中国和世界冶金与金属工艺史上将占有重要的一页。

伍 装饰花纹

秦陵二号铜车马通体彩绘,出土时彩绘颜色已部分脱落,有的因锈蚀变得模糊不清,车舆内外的部分花纹仍然保存较好,有的局部花纹色泽如新。今天,我们虽然已看不到那色彩绚丽的全貌,但残存的纹样仍然是多彩多姿,使我们不但可以获得艺术的享受,而且对秦王朝的绘画艺术及舆服装饰可以增添许多新的知识。现就我们在清理修复铜车马的过程中所观察到的彩绘纹样作些介绍,以供专家们进一步研究的参考。

一 铜俑、铜马上的彩绘

铜俑身上的彩绘颜色剥落殆尽,除了面部、手和衣的领、袖、佩剑等处残存颜色较多外,其余颜色仅存残痕。面和手上敷色两层,内层粉红色,外层白色,(当为粉红色的蜕变色)。蓝黑色头发,天蓝色的长衣,镶着白色的衣领和袖缘,衽边和领缘以黑色作底,再用细细的朱红色线条勾画二方连续的矩形、松塔形(三个菱形上下相叠)的几何纹样。铜俑腰际的剑,剑柄和剑鞘上的花纹非常精致。在乳白色的底色上用细如发丝似的墨色和朱色的双色线条勾勒出一个个宽仅0.35厘米的横带形界域。每个界域内再用纤细的墨线和朱线绘制绦形的交结纹。精工细描,风格写实,好象剑柄和鞘的外侧用丝绦缠扎。

铜马身上的颜色比较单纯,通体平涂一层白色,脊部用一根粗壮的墨线勾画,涂着粉红的舌和鼻孔,色彩的基调显得纯净、简洁而无虚饰,和那绚丽的车舆、豪华的金银马饰适成对比,显得繁简相宜,相得益彰。

二 车舆上的花纹

车舆的内外满绘着绚丽的花纹,把车舆装饰得富丽堂皇。

(1)车篷上的纹样

车篷呈龟甲形,长178、宽129.5厘米。车篷外侧,四周彩绘几何纹的边栏,中央复盖的两层丝织物已朽,仅存部分残迹。车篷内侧的花纹相对说来保存较好,花纹分为内、中、‘外三区。外区为周围的边栏,宽5.5厘米,花纹锈蚀剥落严重。从残迹看,是以深蓝色作底,再用朱红色细线绘四行不规则形的几何纹样。中区即车舆四周的出檐部分,其左右两侧檐绘有变相夔盘结纹三行,中间一行纹样完整,两边纹样仅绘半组。前檐有花纹四到五行,后檐有花纹三至四行,纹样与两侧檐相同,剥蚀较甚。施色的方法,是直接用彩绘制一组一组的变相的双夔盘结纹,组与组的纹样相同。一夔为天蓝色,一夔为翠绿色,均用白色线勾画鳞甲,再用朱色线勾画边轮,卷曲的夔身的一侧用白色绘制,状似月牙,借以显示立体的效果。组与组间的空间平涂深蓝色,借助色彩的对比把纹样烘托得显豁。

内区为车舆中央上部的顶盖,上有彩绘花纹七排,每排八组,共五十六组,组与组的位置错落,形成散点式纹样,它以白色作为底色,在底色上首先用彩绘制一组组的变相的双夔盘结纹。其中一夔为深蓝色勾画着白色的鳞甲,一夔为黄绿色勾画着黑色的鳞甲,再用墨勾勒边轮。身体屈曲,线条折波,状似彩云。

车篷下面用鱼脊状的弓*(左车右尞)承托。弓*(左车右尞)中间的脊干一侧用绿、朱双线,另一侧用蓝、朱双色线作为边栏,在边栏之内用蓝、绿二彩绘细长的流云纹,状似蟠螭。

(2)车舆后室四周箱板上的花纹

车舆后室四周箱板的内外绘满精致的花纹,花纹分为上下两层,上层以变相双夔纹作为主体纹样,下层为各种彩绘图案。

车舆内侧上层的花纹。其上下侧各有一条带形的边栏。上面的边栏宽4.7厘米,以深蓝色铺地,用朱红色线条绘不规则的几何形图案四行,行与行的纹样交错。下面的边栏宽3.5厘米,有三行花纹,纹样和色彩同上。在上下边栏之间,平涂一层厚厚的白色作为底色,上绘散点式的一组组的变相夔龙夔凤纹。每组为双夔一凤,夔一为绿色,一为天蓝色,勾画着朱色的鳞甲,二体屈曲,卷尾一足,体的外侧线条折波成云头状,内侧用墨绘作弯月形,借助色彩的明暗对比显现了立体的效果。凤为翠绿色,用墨勾画羽毛,翘尾展翅,作飞翔状。出上时蓝色和朱色保存较好,绿色变得灰暗近似黑褐。

车舆内侧下层的花纹绘于车耳和两侧*(左车右奇)上。纹样和施色方法与上层不同,是在白色的地上再用乳白色线条堆绘二方连续的菱花纹。线条隆凸类似减地的浅浮雕。菱花的左右两角为锐角,上下两角折曲变化形如塔顶。在此大朵菱花的内部又套适合纹样的菱花。上下边栏,有的用朱色细线,有的用朱色和蓝色双勾细线描绘菱形及不规则形的几何形图案。整个下层的纹样素雅,风格别致,把上层的大朵、疏朗、绚丽的主体花纹烘托得更为显著夺目。

车舆后室外面的花纹亦分为上下两层。上层的纹样与内侧上层的纹样相似,仍为在白地上绘一组组的散点式的变相夔龙夔凤纹,但形状和用色略有变异。双夔屈曲相交。其中一夔为褐色,勾绘着朱色的鳞甲,身的内侧用白色勾成月牙形,外侧折波作起伏的云头形。另一夔身为翠绿色,亦用红色绘着鳞甲。凤作天蓝色,用白色细线勾点羽尾。施色的方法,未见花纹的底样,好象是直接用彩绘画,然后用墨线勾画边轮。墨线的线条流畅,刚劲有力。墨色的轮廓线作为白地与彩色花纹之间的补间色,使纹样更为鲜明清晰,富有立体感的效果。在上述主体纹样的上下两侧有深蓝色条带形的边框,因锈蚀花纹模糊,从残迹看,是用朱红色的线条绘着四行二方连续的几何形纹样。

车舆后室外面下层的花纹,从车耳到*(左车右奇)、轸分为四个上下相迭的条带环绕车舆一周。第一个条带位於耳与轓上,宽约6厘米,花纹线条纤细,锈蚀较甚。它是在粉蓝的地色上,用白色细线勾画流云纹,云头上缀着白色或朱红色的联珠纹。花纹的线条隆起,有镶嵌的立体感。第二个条带宽约2.5厘米,是在深蓝的地色上用交叉的白色斜线绘满斜方格纹,每一个斜方格又以多种不同的几何纹样组成菱花纹。图案的纹样整齐、美观、大方。第三个条带宽约3厘米。它以凝重的白线勾画出窄狭的上下边栏,在边栏内用细如发丝的白色单线绘勾连的云纹,云头纤小、细腻。在两个边栏之间是用双勾白线绘制的卷曲流云。线条鼓凸犹如镶嵌的白色银丝。这是因为颜色用胶调得较深,凝聚力强,故突出画面。第四个条带位於轸上宽约6厘米,纹样与第三条带的纹饰相同,但流云回环曲转,云头起伏变化较多,好象白云在蓝天中翻滚,流动变化莫测,以上环绕车舆四周的四个条带的装饰纹样,有繁有简,相辅相成。都是在蓝地上用白色线条勾绘。线条猷劲、流畅,并突出画面,这是利用绘画的手法来表现铸造的隆凸纹样。在中国装饰图案花纹的发展史上别具一格,可以看作是青铜时代铸造纹样的发展。它兼有铸造与绘画两种图案花纹的艺术效果。

(3)车舆后室门窗茵轼上的花纹

车舆后室门扉、窗板及茵、轼上的花纹保存较好,色泽艳丽。门扉内侧彩绘变相的夔龙、夔凤纹,四周围着二方连续的朱色几何形图案边饰。门扉外侧四周边栏上的纹样与内侧边栏相同,中间部分为四方连续的菱形花纹。菱花的左右角为等腰的锐角,上下角折曲成塔形,在菱花内套合的纹样有二;一作双层菱花,一为一磬折纹及菱纹组成的适合纹样,每朵大的菱花上端都罩着上下套合的两组简化的流云纹。流云的线条规整好象横切的半片菱花。施色的方法,是以白色作底,再用双勾白色描绘花纹。花纹的线条隆起,立感强烈。

车舆左右两侧及前边窗板上的图案花纹,均为四方连续的菱花纹,但绘制的手法新颖,采用了镂空与绘画相结合的艺术手法。以右侧窗板为例,其四周铸出高于中间部分的边框。边框上平涂一层深蓝的底色,再用朱红色绘制二方连续的几何纹样。在四周边栏之间铸出镂空的一组组的菱花。每组菱花由四个镂空的上下和左右对称的菱形纹组成,上面平涂一层白色,再用双勾绿线在镂空纹样的四周勾勒,成为三重菱形套合的大朵菱花。一朵朵的菱花组成四方连续的图案,质感很强,状似纱窗。

舆底的背面有铸造的象征着革带的编织纹,舆底的正面覆扣一块大铜片,上面有绚丽的彩绘图案花纹,象征着车上的文茵。图案的纹样与其他图案不同,状似松塔,松塔的上段是两重套合的菱花纹,下段为左右并联的两朵大型菱花。三朵菱花上下相迭,左右两则各配一朵卷云,寓意于塔的高耸入云。由此纹样作为母体,四方连续组成绚丽的图案,图案的色彩是以白色为地,用天蓝、朱红、粉绿等不同的线条描绘。四周的边栏在深蓝的底色上用朱红、粉绿二色绘制二方连续的几何形图案花边。出土时颜色保存较好,色泽如新。

车轼上的图案花纹与车门扉外面的花纹和色调相同。

(4)车舆前室的花纹

车舆前室是御手所居的地方,和后室相比花纹简单,纯为图案式的装饰纹样。舆底的背面铸造着象征皮条编织的斜方格纹,正面铸着浅浮雕形的正方格纹,上面平涂一层朱色,象征着红色的文茵。周边的箱板上绘着上下相迭的四根条带纹,一、三、四根条带上着流云纹,第二根条带上绘着菱花形的图案。色泽和风格与车舆后室外面下层的纹饰相同,亦用白线勾勒,线条高出画面,状似铜器上铸出的阳线。舆的盖板上亦绘着流云纹,可惜花纹锈蚀较重,仅存残迹。右侧箱板的内侧面,是在白色的底色上,用粉绿色绘制抱合式的几何纹图案,有的花纹内再填朱色,为绿边红心,异常美观。

(5)轮、轴、辕上的纹样

双轮的毂、牙、辐上涂朱红色,毂上的朱色呈环带形和锯齿形。轴和伏兔、当兔通体涂朱色。辕的踵部铸有皮条缠扎纹,并彩绘流云纹。辕的其余部分因锈蚀已看不到纹样。从轮、轴、辕上的彩绘看,除了辕踵外都是平涂的朱色,和车篷、车箱彩绘相配形成了上、中、下三阶不同的纹样,不同的色调。上层是在白的底色上绘制散点式的大朵变相夔龙、夔凤纹,色彩绚丽,引人注目。第二层是在蓝色的底色上用白色描绘流云及菱花的条带纹。笔划纤细而流畅,色调素雅。第三层即轮、轴等车舆的下脚,用单色朱红平涂,无繁缛的纹饰,显得色调热烈而庄重。这种上、中、下三段不同的彩绘手法,使整个车舆花纹的布局具有节奏感,并使上层的主体纹样显得更为鲜明、突出。表现了艺术匠师设计之巧妙、布局之合理,注意了整个车舆彩绘后的艺术效果。

(6)车马附件上的装饰纹样

二号铜车马上有许多附件,几乎每一个附件都装着精美的图案花纹,有的是铸的纹样,有的是彩绘,还有的是铸纹和彩绘结合,例如御手用以驱马的铜策,长74.6、径0.25—0.8厘米。铸出竹节纹样,每个节节上用绿色绘制两组方向相反的细长的云花,再用细如发丝似的白线勾画花的轮廓。花纹纤细、长柄、云座、忍冬纹的花冠。每组由三朵并列而成,高低错落,环绕竹节一周,成为和竹节非常和谐的适合纹样。

有骖马额部有一半球形铜座,上立一铜杆,杆端有一用铜丝扭结的缨络。铜座和铜杆上通体彩绘四方连续的菱形纹,铜座上并镶嵌着金泡,显得异常美观、华丽。

左右服马外侧佩带的胁驱,造型作鸟形,伸颈、展翅、翘尾作飞翔状。扁平的翅膀上用白色画着折波翻卷的流云纹,颈部用细线勾勒羽毛白嘴,三歧的白尾稍,把鸟的形象装饰得更为生动、逼真。

其他,象缰、*(左革右显)、轭等许多构件上都彩绘着各种不同的图案花纹,这里不再一一赘述。

三 结语

秦陵二号铜车马通体彩绘,所用的颜色有朱红、粉红、绿、粉绿、翠绿、深蓝、天蓝、白、黑、褐等。其中以蓝、绿、白三色用的数量较多,尤以白色为最多。四马通体为纯白色,车舆上的花纹以白色作为底色,许多图案花纹以白色勾勒,花纹虽然绚丽多姿,但色调素雅,清新。为什么铜车马的颜色以白色和蓝、绿的紫色为主。前文已经论及,因为二号铜车为五时安车。《后汉书·舆服志》说,要“各如方色,马亦如之”。西方之色为白,故马为白马,车的彩绘纹饰以白为主色。

二号铜车的彩绘纹样有变相的夔龙、夔凤、流云纹、各种菱花纹图案,以及多种多样的几何纹样。而车舆的主体花纹是变相的夔龙、夔凤纹。这种纹样不同于殷周时代青铜器上的夔龙、夔凤,它身体屈曲作折波的云头形,远远的望去像是云纹,但它身有鳞甲或羽翼,所以说它是变相的夔纹。《后汉书·舆服志》说:天子的乘舆,“轮皆朱班重牙,贰毂两辖,金薄缪龙,为舆倚较”。《汉书·扬雄传》有“翠凤之驾”,“乘舆乃登夫凤凰兮翳华芝”。师古注:“凤凰者,车以凤凰为饰也”。这说明汉代天子的乘舆多以龙凤为饰。秦王朝时皇帝车舆的纹饰虽然与汉代不会完全相同,但以华贵的龙凤纹为饰却是相似的。

从秦都咸阳出土的壁画和秦俑坑出土的陶俑甲衣的纹样,以及二号铜车上的图样,都大量使用菱花纹,菱花的种类多种多样,变化无穷。成为秦王朝时期图案花纹的主要纹样。这与秦之前后各代都不同,是秦代图案花纹的一个重要特征。

二号铜车花纹在构图方面,从整体上看主次分明,气氛和谐,车舆的纹祥和施色分为上、中、下三个阶段,而以上部的纹样为主,下部的纹样作为衬托,使主体纹样更为鲜明,显豁。从局部构图方面来看,有散点式、二方连续、四方连续、适合纹样等不同的构图方法,上下、左右均衡对称,每一种图案花纹的四周都有边栏。一般的规律是,边栏内的色调较深,中央区域的色调明快。

二号铜车马的彩绘在施色方法方面有几个主要的特征:1.颜色都是平涂,未见晕染。为了使纹样显示立体的效果,而采用补间色的方法,如把屈曲的夔身的一侧绘成白色或黑色的月牙形,这样就把圆鼓的体形烘托出来。2.纹样在绘之前,有的先用墨线勾画样稿,再填色,最后再用墨线勾画轮廓。如车门内侧的花纹两次墨线勾画的线条清晰可见。而其他部分的花纹则未见样稿的遗迹,好象是用彩直接描绘,再用墨线或白色勾画边轮。3.车舆下层的图案花纹,线条凸起,好似减地的浮雕,立感强烈。这种艺术手法以前比较罕见。4.铸纹和彩绘结合,二者相互补充,艺术效果很好。

殷周时代青铜器上的纹样基本上都是铸造的,工艺比较复杂,并且都是素纹,没有彩色的效果,春秋战国时出现了一种新工艺——金银错,较之铸纹是前进了一大步,但要制作多彩多姿的花纹还是不可能的。秦代在青铜器物上绘彩的艺术手法则突破了铸纹和金银错的局限,可以用五彩缤纷的颜色描绘绚丽多姿的纹样,并且省时,省工。这是一种创举。它凝聚着秦代艺术匠师的智慧,表现了古代劳动人民的伟大的创造力,在中国古代艺术史上必将占有光辉的一页。

①林巳奈夫:《汉代文物》图7~22。

②③④张长寿、张孝先:《说伏兔与画*》,《考古》1980年4期。

⑤阮元,《考工记车制团解》:“舆左右板通谓之*(左车右奇)(式下板亦名*(左车右奇))。”

⑥《说文解字段注》:“轖,车箱之交革也”,“軨车轖间横木”。阮元《考工记车制图解》;“舆左右木板通谓之*(左车右奇)(式下亦名*(左车右奇))”。钱坫《车制考》:“舆旁揜板谓之*(左车右奇)……*(左车右奇)内之軨谓之轵,亦谓之轖”,又“軨之为言阑也,阑在内也,为*(左车右奇)内、轼内之通名”。

⑦关于*(左革右伏)的解释,《释名》:“*(左革右伏),伏也,在前人所伏也”,《广韵》:“车具”。*(左革右伏)又通作韍,《玉篇》,“韍,车轼也;”。看来,*(左革右伏)是作为人的凭依。《急就篇》颜氏注,对其形状说得比较具体,它与轼是两种不同的物体。

⑧参见《秦都咸阳第三号宫殿建筑遗址发掘简报》图三、彩版贰。《考古与文物》1980年2期。

⑨⑩见林巳奈夫《汉代文物》七,乘物插图7—30、7—53图。

(11)郭宝钧:《中国青铜器时代》第三章第四节“这时期的交通情况”,生活、读书、新知三联书店出版,1963年版,149页。

(12)参见秦俑考古队;《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,《文物》1978年5期。

(13)《康熙字典》:“鋈:《韵会》按诗传毛云白金也,……然则白金不名鋈,言鋈者谓白金以灌鋈靷环,非训鋈为白金也。金、银、铜,锡总名为金,未必皆白多也。今详诗言鋈续鋈镦,则是以铁为质,以他金灌沃其外,共名为鋈,犹今人以银为质,金度其外,共名为镀也”。

(14)见《考古》1980年第5期,451—452页。

(15)《辞源》:“六辔,古一车四马,马各二辔。其两服马之内辔系於轼前不用,谓之轴。御者但执其他之六辔,故经传多言六,不言八也”,此说与二号铜车马的实物相同。

(16)宋沈括:《梦溪笔谈补笔谈》二《器用》:“胁驱长一丈,皮为之,前系于衡,后属于轸……”。

(17)孙机:《从胸式系驾法到鞍套式系驾法》——我国古代车制略说。《考古》1980年5期。

(18)参见林巳奈夫:《汉代文物》七,乘物插图7—32,7—33图。

(19)《陕西出土商周青铜器》图版137。

(20)林巳奈夫:《汉代文物》七,乘物插图7—40。

(21)徐天麟:《东汉会要》作“王公列侯,镂钖文髦”,“卿以下有騑者……当卢文髦”。

(22)又见《周礼·巾车》贸公彦疏引贺逵、马融说:“鞶缨,马饰,在膺前,十有二斿,以牦牛尾金涂十二重”。

(23)孙机:《从胸式系驾法到鞍套式系驾法》,《考古》1980年5期的图七 八,关于索裙式繁缨的实物资料。

(24)《乐府集》二八,北周王褒《日出东南隅行》:“高箱照云母,壮马饰当颅”。

(25)引自《丛书集成》,《汉礼器制度及其他五种》本。

(26)(27)《金文编》十四、七,一〇五。

(28)《左传·哀公二年》:“我两引将绝,吾能止之”,《疏》:“古之驾四马者,服马夹辕,其颈负轭,两参在旁拘引助之”。

(29)见林巳奈夫:《中国先秦时代的马车》,《东方学报》29册;《西周金文中出现的车马关系语汇》,《甲骨学》11期、1976年6月。孙机:《从胸式系驾法到鞍套式系驾法——我国古代车制略说》,《考古》1980年5期图一四。

(30)《说文》:“靷,所以引轴也”,《辞源》;“靷引轴也。系於车轴之革带,一端系於衡,以引车前行者也”。

(31)《诗·秦风·小戎》《疏》:“靷者,以皮为之,系于阴板之上”。

(32)见林巳奈夫:《汉代文物》七,乘物插图,图7—20。

(33)《说文》:“*(左车右内),骖马内辔系轼前者”,又《诗·秦风·小戎》《毛传》:“*(左车右内),骖内辔也”。

(34)《诗·秦风·驷铁》郑氏笺。

(35)参《诗·秦风·驷铁》的《毛传》、《郑氏笺》、《疏》及《说文解字段注》等。

(36)参见《后汉书·舆服志》。

(37)参见《晋书·舆服志》。

(38)见《史记·留侯世家》索隐:“汉官仪:天子属车三十六乘,属车即副车,而奉车郎御而从后”。

(39)《后汉书》卷十一、列传第一、中华书局版481页。

(40)参见《东汉会要》舆服上。

(41)《后汉志》云,景帝诏“六百石以上施车轓,得铜五末”。(转引自《西汉会要·舆服志》),由此看来金根车的金饰似黄金。

(42)林巳奈夫《汉代文物》七、乘物插图7—45。

(原载《考古与文物丛刊》第一号,1986年版)

秦俑学研究/秦始皇兵马俑博物馆编.—西安:陕西人民教育出版社,1996.8