您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2013

长方形腰饰牌的出现及其变迁

小田木治太郎

内容提要 长方形腰饰牌本是北方地区流行的金银制品。战国后期,北方系腰带(饰牌)逐渐向中原地区扩散。如西沟畔M2所出金饰牌铭文、银节约铭文,均暗示了与赵、秦国的关系。再如燕下都辛庄头M30所出金银饰牌、金制品,也表明了与赵的密切关系。这些带有北方动物纹样的金银饰牌很可能生产于秦、赵、(燕)的官府作坊,西安北郊百乐氏M34秦铸造工匠墓的发现,说明战国后期时秦国已开始制作北方动物纹饰牌。汉代的长方形金饰牌多数出土于诸侯王墓,有高级威信财性质。西汉中期,长方形腰饰牌趋于多样化,背景应是七国之乱、诸侯王势力衰退以及汉抗击匈奴,工艺品中的北方意匠逐渐减少。

关键词 长方形腰饰牌 西安北郊百乐氏M34 北方动物纹样

一、长方形腰饰牌和百乐氏M34

战国后期,奢侈的金银制品在北方地区逐渐多了起来,长方形腰饰牌便是其中之一,阿鲁柴登墓及西沟畔M2出土的长方形腰饰牌都极具代表性。到了汉代,长方形腰饰牌不仅限于北方地区,在整个汉民族地区的出土情况都有所增多。由此可知,是北方系带子逐渐传入了汉民族地区。

西沟畔M2出土的金饰牌上有秦文字铭文,表明其与秦有着十分密切的关系,但从该墓出土银节约的铭文来看,和赵也应该有一定的关系。另外,虽然燕下都辛庄头M30出土的金银饰牌没有铭文,但该墓出土的金制品上的铭文,显示其与赵有较为紧密的关系。上述几座墓出土的这些金银制品,有人认为是在秦或赵制作生产的[1]。

西安北郊百乐氏M34的发现意义重大。这座墓是秦式墓葬,从大量出土与铸造有关的模具、铗、砥石来看,很有可能是秦人铸造工匠之墓。模具上施有北方动物纹样,其中还包括长方形腰饰牌模具。从以上资料来看,很显然包括长方形腰饰牌等金属器上的北方动物纹样,战国后期的秦国已经开始制作[2]。

综合上述资料,笔者认为,带有北方动物纹样的金银长方形腰饰牌很有可能是由秦、赵、(燕)的中枢创造之物[3]。这一点罗丰先生亦持同样的观点。罗先生深入地探讨了秦官府作坊的体制等,其论文观点鲜明、论证深入[4]。单月英、卢岩先生认为Bb型长方形腰饰牌处于汉文化族性的物品,观点接近[5]。

以上是本论文要讨论的重点,同时还将考察秦—西汉时期长方形腰饰牌的发展。

二、长方形腰饰牌的发现

长方形腰饰牌具有以下特征:长方矩形,中间印有北方动物纹样,四周一般都围绕着绳纹或麦穗纹,四边卷曲着做出一定的厚度,背面有钮。一般两件为一套,其中一件有一孔。这种基本形状从战国后期一直延续到西汉后期,没有大的变化。

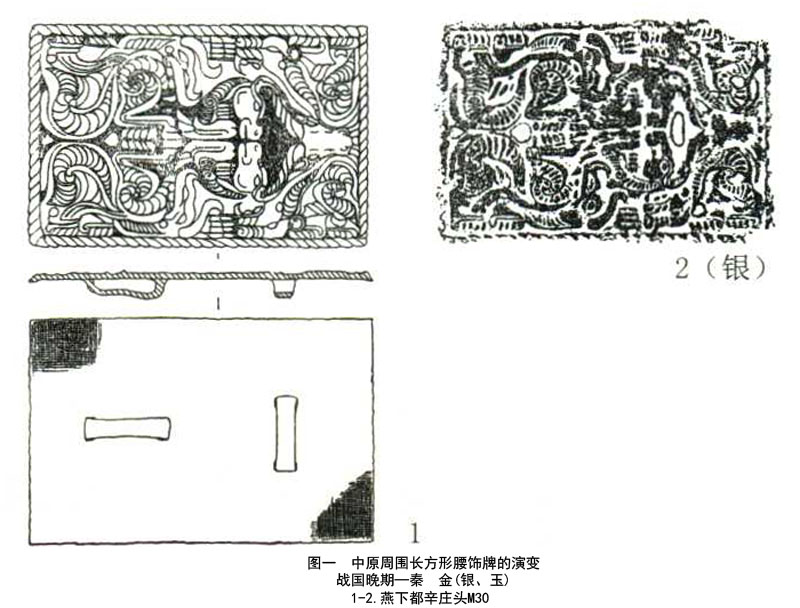

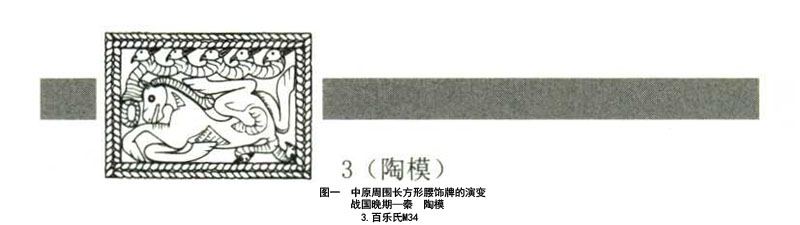

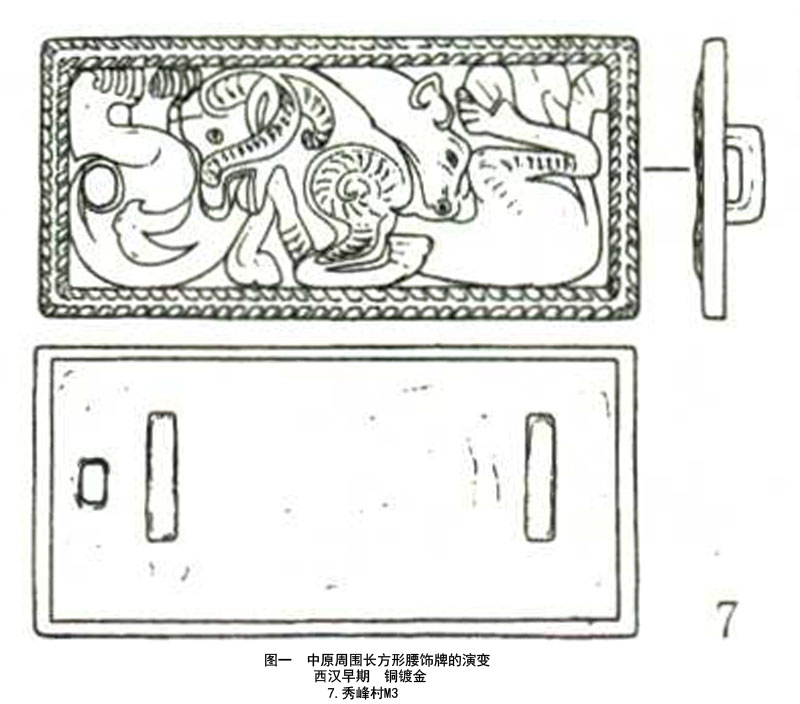

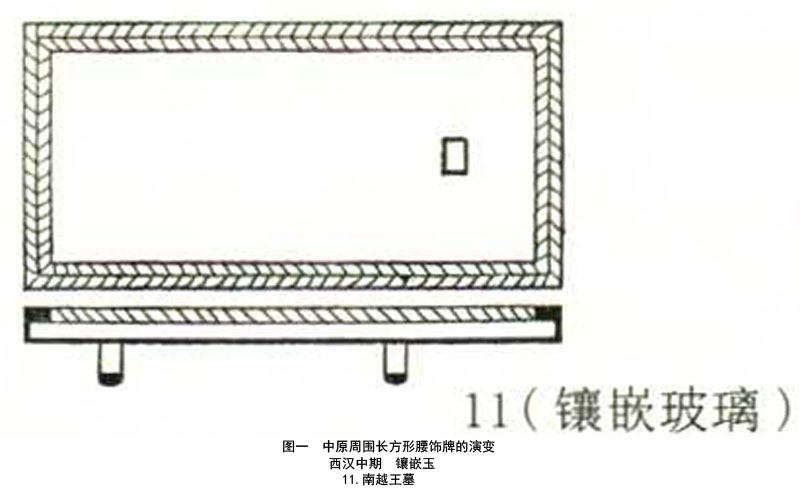

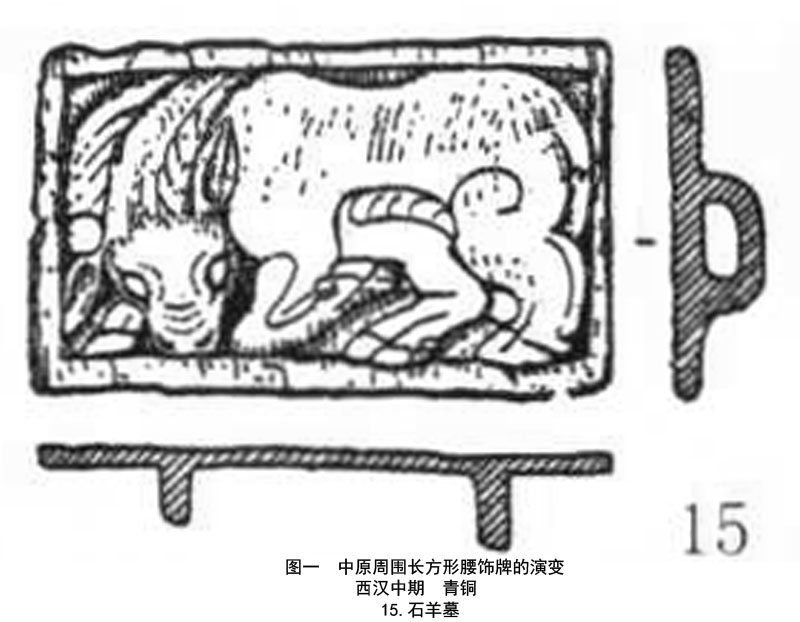

下面是中原周边地区具有代表性的出土例子(图一:1—16)。

●战国晚期—秦

河北燕下都辛庄头M30出土金饰牌、银饰牌(图一:1、2)[6]。

陕西西安百乐氏M34出土陶模(图一:3)[7]。

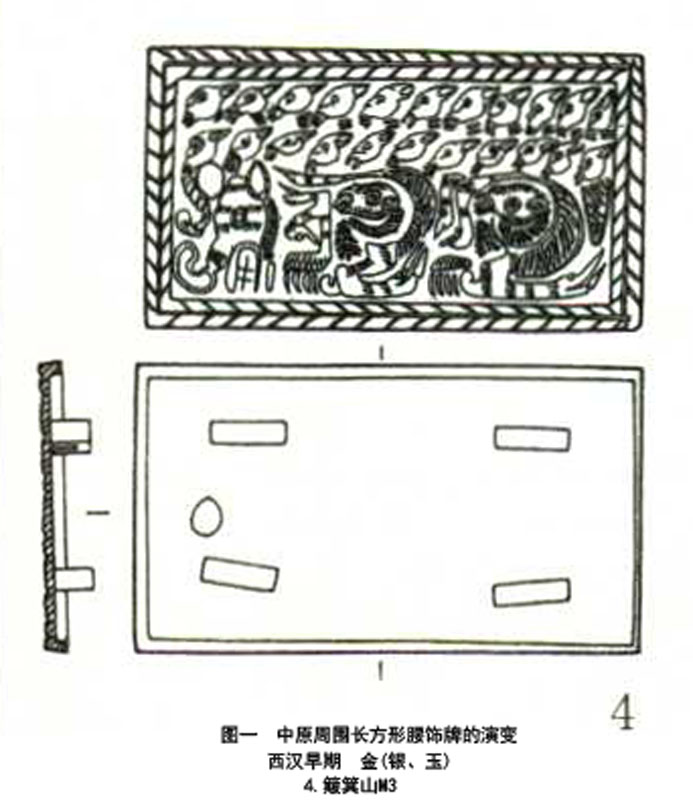

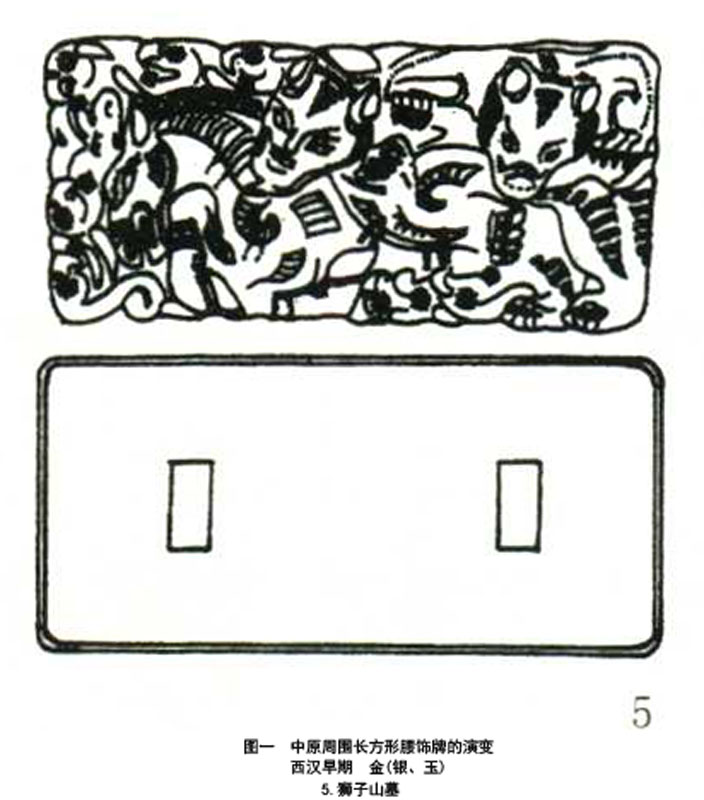

●西汉早期

江苏徐州簸箕山M3(宛朐侯刘埶墓)出土金饰牌(图一:4)[8]。

江苏徐州狮子山墓出土金饰牌(图一:5)[9]。

安徽阜阳双古堆M1(汝阴侯墓)出土铜镀金饰牌(图一:6)[10]。

重庆巫山秀峰村M3出土铜镀金饰牌(图一:7)[11]。

●西汉早中期

湖北竹山明清村墓采集金饰牌(图一:8)[12]。

陕西西安三店村墓出土铜镀金饰牌(图一:9)[13]。

广东广州汉墓M1120、M1121、M1176出土铜镀金饰牌(图一:10)[14]。

●西汉中期

江苏盱眙大云山墓(江都王刘非墓)出土铜镀金饰牌、镶嵌玉饰牌[15]。

广东广州南越王墓出土铜镀金饰牌、镶嵌玻璃饰牌(图一:11—13)[16]。

湖南长沙咸家湖墓(*(左女右巽)曹墓)出土玉饰牌(图一:14)[17]。

四川成都石羊墓出土铜饰牌(图一:15)[18]。

广西平乐银山岭M94出土铜饰牌(图一:16)[19]。

以下是北方地区具有代表性的出土例子(图二:17—29)。

●战国晚期

内蒙古伊克昭盟阿鲁柴登墓出土金饰牌(图二:17)[20]。

内蒙古伊克昭盟西沟畔M2出土金饰牌(图二:18)[21]。

内蒙古察右前旗百家湾出土金饰牌(图二:19)[22]。

●西汉中晚期

宁夏同心倒墩子墓地出土铜镀金饰牌、铜饰牌(图二:20—26)[23]。

辽宁西丰西岔沟墓地出土铜镀金饰牌、铜饰牌(图二:27—29)[24]。

三、长方形腰饰牌的演变

从以上资料来看,长方形腰饰牌的变迁可以做出以下结论。我们先来看中原周边地区。

第一,材质的变化较为明显。战国后期,百乐氏M34的陶模具是铸造什么材质时使用过的,现在还不能确定,但其他是金制品或银制品。北方地区出土的被认为是秦国制品的西沟畔M2一例也是金制品。西汉早期金制品较多,也有铜镀金制品。到西汉中期,铜鎏金多了起来,有青铜制品,另外也出现了镶嵌玉、玻璃等制品,材质逐渐多样化,金制品实例基本上没有。

大小的变化也较为明显。最初的尺寸较大,随着年代的推移,尺寸比例逐渐缩小。如果把西汉中期南越王墓镶嵌玻璃这一特例也一并考虑的话,可以看出这一变化更为明显。

从图案的内容上也可以看出一些变化。并不是说长方形腰饰牌上的图案内容基本上都是北方系的题材,也多见有肉食性动物图案和牛、马、羊等草食性动物以及鸟头类的图案,肉食性动物相争的图案也较多。到西汉中期,中原地区要素较强的就像南越王墓(图一:12)的龙龟纹样出现。南越王墓出土的镶嵌玻璃品也是新的意匠。西汉后期的银山岭M94(图一:16)一例,左右对称地施有两只兽,纹样构成较为新颖,是一种新的题材。

在技术上,西汉早期的金制品(簸箕山M3(图一:4)、狮子山墓(图一:5)技术精湛,可以说达到了金制品的巅峰。在技法、表现方法上,不论材质都可以看出很明显的变化。早期的动物图案表现得较为浑圆有立体感,随着时间的推移,逐渐失去了立体感,变为平面图案。这种变化在具有同样题材的秀峰墓M3(图一:7)、广州汉墓M1120(图一:10)和南越王墓(图一:13),狮子山墓(图一:5)和三店村墓(图一:9),还有不同区域的燕下都辛庄头M30(图一:1)和倒墩子M5(图一:19)之间都可以明显看出。更进一步,镂空技法在西汉中期也较为多用,这点也很重要。

上述材质、尺寸、题材、技法的变化,既使在北方地区,变化也同样明显。不过,在北方地区的西汉中后期,镂空技法较普遍,可以说变化更为显明。另外,也出现了背面没有钮的和四周施绳纹、麦穗纹以外的表现方式,施有两只左右对称的兽构成的纹样也较多,这是中原地区西汉中期所看不到的显著特征。

四、长方形腰饰牌的变迁

长方形腰饰牌是从北方地区的铜饰牌发展而来的式样。北方地区铜饰牌逐渐趋于方形化,这一点在内蒙古凉城毛庆沟M5、M74等例子都可以确认(图三)[25]。长方形腰饰牌有规整的外边缘,大部分都围绕着绳纹和麦穗纹,它的出现和之前的铜饰牌相比有了很大的改进。就像上边说过的那样,长方形腰饰牌是秦、赵等国的中枢和北方民族接触中巧妙地将北方系统意匠融合并创造出来的。别具匠心奢华的长方形腰饰牌是用来怀柔北方民族和其他国家的道具。从百乐氏M34陶模具和西沟畔M2等例子可以看出,战国时期的秦国,自己生产的长方形腰饰牌是在和匈奴及其他国家交涉时用,秦统一之后也继承了这一传统。

汉可能继承了秦的系统。西汉时期的金制长方形腰饰牌也较多,多数是从诸侯王级别的墓出土,显示了诸侯王应有的尊严和地位。西汉早期最典型的例子有狮子山墓和簸箕山M3,出土的长方形腰饰牌制作精湛,应是王朝中枢的作品。其相关制作系统,很可能是直接继承了秦王朝的系统,所以在制作技术上很快就取得了一定的进步和发展。汉王朝将这些赐给各诸侯王,当然也赠送给了匈奴[26]。另外,继金制品之后也制作生产了铜鎏金制品。被认为是汝阴候夏侯灶墓的双古堆1号墓一例,很有可能是由汉王朝制作生产。我认为这种长方形腰饰牌,从开始生产以来基本上都是各国王朝统治者的管理之物。

到了西汉中期,长方形腰饰牌突然趋于多样化,很有可能是由于统治者管理的衰弱、制度的松弛,大量的制作和流通加剧了多样化的结果。北方周边地区的流通也较为显著。同时中原地区和北方周边地区出现了好多相同的变化,可以看出他们存在一定的交流。另一方面,北方周边地区它独自的变化也较多。

从西汉早期到中期,随着吴楚七国的动乱,诸侯王的地位趋于衰退,对这种象征性饰物的需求也发生了变化,同时随着武帝匈奴政策的成功,人们对北方装饰意匠的兴趣逐渐降低,这些都可认为是这种变化产生的主要原因。以西汉中期为界,长方形腰饰牌的作用发生了很大的质变。

注 释

[1] 黄盛璋:《新出战国金银器铭文研究(三题)》,《古文字研究》第十二辑,1985年。

[2] a.岳连建:《西安北郊战国晚期铸铜工匠墓初论》,《考古与文物》增刊2002年先秦考古。b.陕西省考古研究所:《西安北郊战国铸铜工匠墓发掘简报》,《文物》2003年第9期。c.陕西省考古研究所:《西安北郊秦墓》,三秦出版社,2006年。

[3] 小田木治太郎:《北方系长方形带饰板の展开——西安北郊秦墓出土铸型の分析から》,《中国考古学》第5号,日本中国考古学会,2005年。

[4] 罗丰:《中原制造—关于北方动物纹金属牌饰》,《文物》2010年第3期。

[5] 单月英、卢岩:《匈奴腰饰牌及相关问题研究》,《故宫博物院院刊》2008年第2期。

[6] 河北省文物研究所:《燕下都》,文物出版社,1996年。

[7] 同[2]。

[8] 徐州博物馆:《徐州西汉宛朐侯刘埶墓》,《文物》1997年第2期。

[9] a.狮子山楚王陵考古发掘队:《徐州狮子山西汉楚王陵发掘简报》,《文物》1998年第8期。b.邹厚本、韦正:《徐州狮子山西汉墓的金扣腰带》,《文物》1998年第8期。c.韦正、李虎仁、邹厚本:《江苏徐州市狮子山西汉墓的发掘与收获》,《考古》1998年第8期。

[10] 安徽省文物工作队、阜阳地区博物馆、阜阳县文物局:《阜阳双古堆西汉汝阴侯墓发掘简报》,《文物》1978年第8期。

[11] 四川省文物考古研究所、巫山县文物管理所等:《重庆巫山县巫峡镇秀峰村墓地发掘简报》,《考古》2004年第10期。

[12] 杨海莉、李强:《湖北竹山县博物馆收藏的一件西汉金带扣》,《文物》2010年第9期。

[13] 朱捷元、李域铮:《西安东郊三店村西汉墓》,《考古与文物》1983年第2期。

[14] 广州市文物管理委员会、广州市博物馆:《广州汉墓》,文物出版社,1981年。

[15] 南京博物院:《江都王—大云山汉墓出土文物精品展》,2011年9月参观。南京博物院、盱眙县文广新局:《江苏盱眙县大云山汉墓》,《考古》2012年第7期。

[16] 广州市文物管理委员会等:《西汉南越王墓》,文物出版社,1991年。

[17] 长沙市文物局文物组:《长沙咸家湖西汉*(左女右巽)曹墓》,《文物》1979年第3期。

[18] 四川省文物管理委员会、胡昌钰:《成都石单西汉木椁墓》,《考古与文物》1983年第2期。

[19] 广西壮族自治区文物工作队:《平乐银山岭汉墓》,《考古学报》1978年第4期。

[20] 田广金、郭素新:《内蒙古阿鲁柴登发现的匈奴遗物》,《考古》1980年第4期;田广金、郭素新:《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年。

[21] a.伊克昭盟文物工作站、内蒙古文物工作队:《西沟畔匈奴墓》,《文物》1980年第7期。b.田广金、郭素新:《西沟畔匈奴墓反映的诸问题》,《文物》1980年第7期。c.田广金、郭素新:《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年。

[22] 内蒙古自治区文物考古研究所、乌兰察布市博物馆:《察右前旗百家湾金器窖藏发掘简报》,《草原文物》2011年第1期。

[23] 宁夏文物考古研究所、中国社会科学院考古研究所宁夏考古组等:《宁夏同心倒墩子匈奴墓地》,《考古学报》1988年第3期。

[24] a.孙守道:《西岔沟古墓群被掘事件的教训》,《文物参考资料》1957年第1期。b.孙守道:《“匈奴西岔沟文化”古墓群的发现》,《文物》1960年第8、9期。

[25] 内蒙古文物工作队:《毛庆沟墓地》,《鄂尔多斯式青铜器》,文物出版社,1986年。

[26] 《史记·匈奴列传》:“孝文皇帝前六年……黄金饰具带、黄金胥纰……遗单于。”

秦始皇帝陵博物院2013/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011