您现在的位置:首页 > 研究论著 > 秦始皇帝陵博物院2012

秦汉时期乌兰布和北部地区生态状况的再考察

陈业新

内容提要 秦汉以前,今乌兰布和沙漠北部地区的自然环境曾经历过多次的“河湖—沙漠”变化,但受气候干湿变化和黄河东移影响,现在沙漠自然景观形成之前,这一地区是河道密布、湖荡众多的古黄河冲积平原。秦汉时期,平原主要为草原-森林自然景观,黄河在临戎、三封、窳浑3城之间穿过,域内河道密布,湖泊众多;以良好的水环境为基础,这里以松木、桦树为主的林木资源相对丰富,并有一定面积的草原,鸮、鸭、天鹅、鹤、熊等禽兽类动物生存于其间。然而,东汉初年以降,这里环境发生负向变化,开始出现沙漠化。考古发现汉代墓葬形制、明器的种类和数量的前后变化,以及乌兰布和沙漠北部沙丘(沙山)的雷达反射剖面与岩芯地层沉积物的测年结果等,都充分反映了这一变化。秦汉乌兰布和北部地区环境的负向变化,既有如黄河东依、气候变迁等自然之因,也有汉代不当农业开发等人为诱发和推动之因。此外,乌兰布和现代沙漠景观具有南北差异性,而这一区别,主要源于历史时期南北沙漠化进程的不同,南部地区的沙漠化在时间上早于北部。追溯其因,可能和这一地区黄河南、北冲积扇的发育时间早晚有关。

关键词 自然环境 乌兰布和沙漠北部 秦汉时期

一、引言

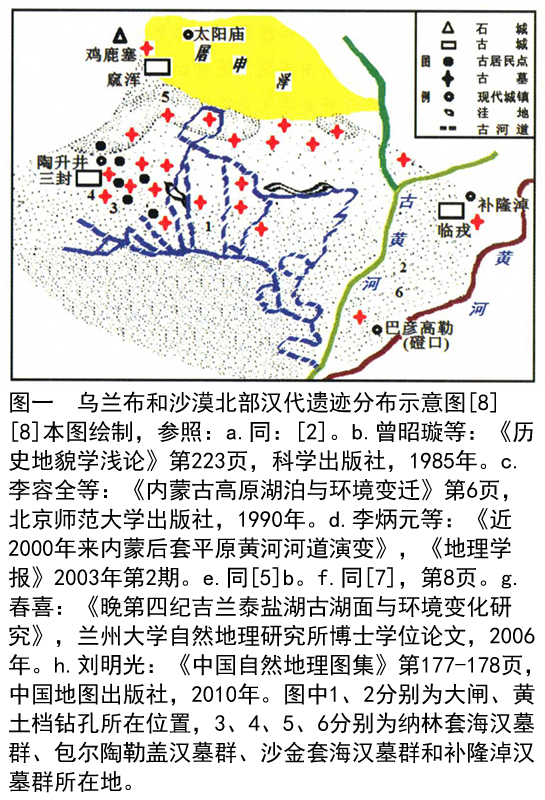

乌兰布和北部即今乌兰布和沙漠北部地区,指的是今内蒙古巴彦高勒—黄河—补隆淖一线以西至狼山东南、太阳庙以南的地区,其面积约2000平方千米,占乌兰布和沙漠的1/5左右。这一地区曾是汉代重要垦殖区之。两汉时期,该地为朔方郡所辖。西汉时,朔方郡下辖10县,所知在今乌兰布和沙漠北部一带者有3县:窳浑、临戎、三封,分别设于武帝元朔二年(前127)、五年和元狩三年(前120)[1]。东汉时,位处屠申泽之滨的窳浑县遭省。据侯仁之考证,汉时的窳浑、临戎、三封县,分别位于今内蒙太阳庙西南、布(补)隆淖西南和陶升井西南[2]。

关于秦汉时期乌兰布和北部地区的生态状况,学界说法不一。侯仁之等认为,西汉以前,该地是一望无际的大草原,汉代移民至此时,这里水源丰沛,屯垦稳定发展,社会繁荣。但随着两汉之际的社会秩序被破坏和东汉时该地农业人口的内徙,西汉时的垦区渐遭弃却,区内田野荒芜,在风蚀作用下,土地开始沙漠化。不过,侯仁之等又指出,其研究结论“是否完全符合实际情况,还需要从地质地理各方面来作进一步的考察研究,同时也亟需从这一地区极为丰富的古代人类活动的遗存中继续寻求线索”[3]。侯氏结论,得到历史、考古乃至气候、环境学界广泛认同[4]。但是,贾铁飞等对此提出异议,他们根据乌兰布和沙漠北部全新世沉积剖面的记录,通过对风成砂、湖相和风沙活动等进行沉积学的对比,认为现代景观的乌兰布和沙漠在汉代屯垦以前即存在,亦即秦汉时期,该地就是沙漠地带。乌兰布和沙漠的形成,自然因素是主要原因,所谓汉代屯垦导致沙漠化之说乃子虚乌有[5]。这一结论也得到了部分学者的响应[6]。另有学者指出,西汉时乌兰布和北部地区为黄河改道后的湖泽发育地带,土地肥沃,水草丰美,西汉以后,由于气候逐渐干冷、植被遭自然和人为破坏,土地荒芜、流沙漫延[7]。

上述研究,分别从考古、地理和地质学的角度,利用传世文献、考古和钻孔等多种资料与手段,对乌兰布和北部地区现代沙漠景观的形成时间和原因进行了研究,但彼此认识差异明显。不过,真正从历史学的角度对之进行专门深入研究者甚罕。个中缘由,主要在于文献记之不详,而后来考古发现的材料,发掘者和研究者的解读,多从社会经济的角度而为之,忽略了其中可能暗含的环境变迁信息因子。好在地理、地质、环境学界有关研究成果中所揭示的一些钻孔或剖面资料,为我们提供了一定的信息,使得进一步探讨这一地区的环境变迁具备了可靠的资料条件。本文在有关研究的基础上,师徒对秦汉时期乌兰布和沙漠北部地区的生态状况再作一番梳理。

二、秦汉时期乌兰布和沙漠北部地区生态状况的再考察

(一)乌兰布和沙漠北部地区生态现状

今天的乌兰布和沙漠北部地区,属于温带干旱区,气候干旱少雨。沙漠北部所在县——磴口县,年均降水量为148.4毫米(1954-1970年),年均蒸发量为2124.1毫米(1954-1965年),彼此相差近15倍。并且全年降水主要集中在40余天的时间里,尤以5-9月最集中;同时,风力颇大,特别是每年的11月至次年6月(1956-1970年)[9]。自然景观方面,与南部多高大沙山不同,北部地区主要是流沙,沙丘的形状以固定——半固定沙垄为主,间有新月形沙丘及沙丘链;沙丘间偶有干涸的古湖床沉积,以及积水形成的灰白色泥灰土层[10]。

(二)秦汉时期乌兰布和沙漠北部地区生态状况

1.秦汉以前的生态状况

有学者曾对乌兰布和沙漠覆盖区和河套地区历史时期的环境进行了考察,结果表明,包括今吉兰泰盐湖、乌兰布和沙漠、河套地区以至呼和浩特一带,曾经存在一个覆盖吉兰泰盆地和河套平原的吉兰泰古湖。据对湖滨沉积物的光释年(OSL)和14C测年,吉兰泰高湖面形成于距今7万-6万年前后;距今6万-5万年,湖泊开始退却,但水域面积仍达3.4万平方千米,今天的乌兰布和沙漠和库布齐沙漠的主要地区均在古湖水下;在距今4万-2万年,湖泊水位继续下降,出现次高湖面,湖域面积为2.3万平方千米;距今9000-7000年前,吉兰泰湖与河套古湖仍为一体,是一个深为3米、面积约2万平方千米的大淡水湖。其后,东南季风衰退,气候开始干旱化,有效降水量减少、蒸发量增加,大湖湖面下降;同时,现代黄河河套段东出口的晋陕峡谷完全切开,湖泊外泄,大湖和黄河间的水源联系被切断。因此,距今约7000年以来,大湖严重衰退和萎缩,吉兰泰古湖解体,吉兰泰湖泊独立;乌兰布和地区的湖泊也被分解成面积不等、相互独立的众多湖泊;距今6800年前后,乌兰布和沙漠腹地湖底开始出现风成砂[11];距今5000年以来,气候持续干旱,北方风沙活动增强[12]。在风力的作用下,吉兰泰盐湖西北的流动沙丘以年均33米的速度向盐湖推进[13]。受湖泊周围松散物质和干旱气候的共同影响[14],湖泊沙漠化过程空前发展,乌兰布和沙漠逐渐形成[15]。

然而,此后乌兰布和沙漠的发展,并不是连续和直线性的。最初出现的古风成砂,并非今日沙漠景观。从早期沙漠化的出现到现代沙漠景观的形成,其间有一个反复的过程。有学者通过对科尔沁沙地、松嫩沙地的古土壤分析,发现全新世(距今1.2万年)以来,由于气候干湿的交替,其沙地经历了4次扩大发展与逆转缩小的过程:半干旱气候条件下,植被为半荒漠草原,流沙面积扩大;而在半湿润气候环境中,植被为蒿类草原和稀树蒿类草原,沙地逆转缩小,流沙固定,并发育古土壤[16]。这一沙漠几经发展与逆转,在乌兰布和北部地区沙漠化的过程中也同样存在。只是由于所处的地区及其周遭自然环境的不同,伴随着这一地区沙漠化及其逆转的,不是科尔沁等地区发育的古土壤,而是河湖相沉积物[17]。

既有研究表明,今天乌兰布和沙漠北部地区是古黄河冲积平原;有关野外考察、三维遥感图像、卫星影像和航测、不同地区的钻孔剖面河湖相沉积物等无不显示,在今天的沙漠景观形成之前,这一地区湖荡众多,黄河摇摆于其间,留下了不少古河道。据侯仁之等20世纪60年代的实地踏勘,在今补隆淖以西至陶升井间,至少有3道古代河床的遗迹。侯仁之等认为是历史上黄河河道向东移动的结果,并断定现在乌兰布和沙漠北部地区,原是古黄河的冲积平原[18]。杨根生等通过对磴口县地表物质的考察,发现其地表物质自西向东,分别带状分布着狼山变质岩系、狼山山前冲洪积沙砾质、黄河冲积平原区沙与粘土互层的冲积-湖积等三大沉积物。磴口沙漠化土地主要分布于后者即黄河沙、粘土沉积物类型区,且地表流沙与下伏河流相沙粒分布一致,说明该地的沙漠化生成于河流相沉积。同时,在乌兰布和沙漠北部地区自东向西分布着4条形成年代由老变新的古河道,现代沙漠景观形成前的河流相沉积,与这些古河道有关[19]。还有研究者指出,黄河在磴口附近多次决口,河道自西向东摆动,除被风沙覆盖分不清故道存在与否的那部分以外,黄河废弃故道不少于4-5条,并在废弃故道上形成一部分残留河道湖泊和牛轭湖[20]。另外,在三维遥感图像上,也可以全面观察到乌兰布和沙漠地区的古水系分布特征[21]。

那么,古黄河冲积平原究竟形成于何时?李炳元等根据1986-1987年、2000年卫星影像的解释,以及对1968-1972年航测地形图的分析,发现河套平原保存着丰富的古黄河变迁遗迹与诸多的古河道洼地、牛轭湖等,认为黄河在河套地区改道频繁,所经之处形成黄河冲积平原。其中位于后套平原西南部的黄河冲积扇平原,即今乌兰布和沙漠北部地区。研究者指出,黄河自宁(夏)(内)蒙窄谷进入后套平原后大幅摆动,其幅度达50-60千米,从而形成众多的古河道,甚者直抵阴山南麓。在乌兰布和沙漠北部没有流沙覆盖的地方,古黄河遗迹清晰可见。北东至北西流向的古河道或顺直,或微弯,呈放射状分布于平缓的大型冲积扇平原上。关于冲积平原形成的时间,论者认为,该平原由南、北两个冲积扇组成。南冲积扇顶点位于磴口西南约15千米的二十柳子附近(海拔1056米),冲积扇上的黄河故道呈放射状分布,向西、北可达狼山的山麓冲洪积扇前缘[20]。并且卫星影像显示,在乌兰布和沙漠北部地区,作为冲积扇上的放射状水系的一部分,除侯仁之所讲的3条古河床遗迹外,还有1-2条新发现的古河道。这与杨根生、李容全等所说基本一致。从冲积扇上的古河道看,向北延伸的南冲积扇古河道止于屠申泽古湖以南,南冲积扇形成时代在北冲积扇和屠申泽湖形成之前,其时间大概为公元前2世纪(西汉)以前。此后,南冲积扇停止发育,冲积扇顶点北移,北冲积扇开始发育。北冲积扇顶点位于补隆淖北约8千米处(海拔1046米),黄河河道在新扇上放射状摆动,西、北缘直抵狼山东麓冲洪积扇前缘。论者根据遥感影像分析,认为汉代黄河故道与北冲积扇古河道具有联系,在南、北冲积扇之间的洼地(太阳庙海子)瀦水形成屠申泽。也就是说,屠申泽的形成,与北冲积扇的出现密切相关,彼此形成时间相近,估计在汉代已经形成[21]。这一冲积平原形成时间的推断,并不十分明确。我们不妨借助有关研究中的钻孔沉积物,对之做进一步的判断。贾铁飞等在其研究中,曾列举了乌兰布和沙漠北部的2个人工剖面。第一个剖面为位于乌兰布和沙漠北部东缘的黄土档剖面,该剖面自下而上有6层。第6层为现代风成砂,第5层为湖相沉积,其顶部14C年龄为距今约2485-2235年,说明该地此前有湖泊存在;第二个剖面为位于乌兰布和沙漠北部腹地的大闸剖面,该剖面自下而上有4层。第4层为现代沙漠景观、第3层为河流相沉积、第2层为湖泊相沉积,第1层湖泊相沉积顶部沉积物14C年龄为距今约2360-2150年[22]。黄土档和大闸2个剖面的湖相沉积时间相仿,而大闸剖面第3层的河流相沉积位于年龄为距今约2360-2150年的第2层湖泊沉积之上,说明第3层河流相沉积当形成于距今2150年以后。也就是说,乌兰布和沙漠北部地区的古黄河冲积平原,大概形成于距今2150年前后。这一结果,和李炳元等后套平原西南部的黄河冲积扁平原形成于公元前2世纪的结论大体一致。亦即在距今约2150年前后至沙漠化之前,今天的乌兰布和沙漠北部地区仍然为河道密布、湖泊众多之地。

乌兰布和北部地区现在沙漠景观是建立在河湖沉积之上的。然而,这一地区的河湖环境是什么时候消失的,其沙漠化又出现在何时?对此,学界说法不一。如前引侯仁之等文以为是汉代以后才出现沙漠化的;而贾铁飞等则认为,在汉代移民垦殖之前,这一地区即一片沙漠。可是,在贾等关于这一问题的一系列研究论著中,均存在同一性质的错误:将剖面的湖相沉积物年代等同于风成砂形成的时间。如上引文献中提到的黄土档和大闸2个剖面,其所在地区沙漠化出现的时间分别在距今2360±125(即2485-2235)年的湖相沉积和2255±105(即2360-2150)年河湖相沉积之后。作者因此指出:“现代景观意义上的乌兰布和沙漠至早形成于这个时段”[25]。这一结论是不虚的。但作者此后又说:“现代景观上的乌兰布和沙漠,是在汉代前就已形成”,形成时代在距今2630-2255年以来,“从绝对年龄上看,是在西汉前的东周至秦时期”[26]。把现代景观意义上的乌兰布和沙漠“至早”形成于距今约2630-2255年变为“最晚”形成于这个时间,结论自相矛盾。另外,假若乌兰布和北部地区沙漠在西汉前的东周至秦时期即已形成,随之而来的问题是:西汉政府为什么将移民安置于“沙漠”地区?迁置其间的众多移民又是如何在“沙漠”上生产和生活的?针对于此,有人对贾等结论进行了进一步的补充和完善。认为这一地区尽管在先秦时期既成沙漠,但受黄河及屠中泽等水分条件的影响,其时其地尚存若干绿洲,西汉临戎等3座县城便依存于这些绿洲[27]。然而,细究其文,我们发现:

其一,该文所引材料和证据,绝大部分来源于贾铁飞等结论。前文已经指出,贾论存在些许问题,以其结论为前提而开展的研究,其观点的可靠性令人质疑。

其二,该文同贾等研究一样,在结论方面也有自相抵牾之处。譬如在探讨屠申泽对西汉窳浑等县城存在的影响时,作者指出:屠申泽对改善沿湖地区的小气候条件作用很大;但黄河年均补充屠申泽的水量只占其干流量的1.4%,黄河径流量的年际变化也不影响对屠申泽的补给。而作者在随后探讨窳浑等城衰落的自然原因时却说:“屠中泽干涸的唯一原因只可能是黄河干流改道,从而湖泊枯竭、土地荒芜”。既然黄河补给屠申泽的水量极其微小,且黄河径流量的年际变化对屠申泽的补给也不构成影响,那么又怎么能说“黄河干流改道”是屠申泽干涸的“唯一原因”和“主因”?其前后说法如此捍格,结论又怎能令人信服?

其三,假设该文研究结论成立,那么其说又与侯仁之等说相近,即部分地承认了今天的乌兰布和沙漠北部地区,在西汉时期是“—片原始大草原”的结论[28]。

对于所谓的西汉前今乌兰布和沙漠北部地区即已沙漠化的说法,范育新等亦予以了否定。作者通过光释光测年的手段,对乌兰布和沙漠北部3个沙丘(沙山)的雷达反射剖面和岩芯地层沉积物的年代进行了测定。测年结果显示,现代沙漠景观底部风成沙的沉积年代分别为距今1980年、1700年和800年,表明乌兰布和北部地区沙漠化出现于距今2000年-1700年前后,并逐渐发展成沙丘等沙漠地貌景观[29]。既然这一地区的沙漠化出现在汉代垦殖之后,那么,沙漠化出现前的乌兰布和沙漠北部地区的生态状况又是如何呢?

2.秦汉时期乌兰布和北部地区的生态状况

关于乌兰布和沙漠北部地区秦汉时期的生态状况,文献中没有直接的专门记载,一些间接的文字和近些年来的考古发现物[30],从不同侧面反映了其时其地的生态状况之一二。种种迹象表明,秦汉时期这一地区的生态环境为水源充沛的草原-森林自然景观。

第一,水资源状况。秦汉时期,乌兰布和沙漠北部地区河湖众多,水资源丰富。言及其水环境,屠申泽不容回避。关于屠申泽,郦道元《水经注》黄河“又北过朔方临戎县西”云:

河水东北迳三封县故城东,……河水又北迳临戎县故城西,……河水又北,有枝渠东出,谓之铜口,东迳沃野县故城南,……枝渠东注以溉田,……河水又北,屈而为南河出焉。河水又北迤西溢于窳浑县故城东,……其水积而为屠申泽,泽东西百二十里,故《地理忠》曰“屠申泽在县东”,即是泽也。阚骃谓之窳浑泽矣。[31]

郦氏所记屠申泽,当有所据。但是,郦氏为魏晋之人,即使所说屠泽为实,也只能算作是魏晋时期的湖泊情状,不能视同于秦汉时期的屠申泽。那么,屠申泽在秦汉时期是否存在?其具体情况如何?

据李炳元等研究,屠申泽发育于后套平原西部南、北两个冲积扇间洼地之中,该湖的形成,与公元前2世纪的多雨期[32]及其影响下的北冲积扇河道发育密切相关,其形成时间相近,均在西汉之前[33]。也就是说,屠申泽在秦汉时期即已存在。但另有学者认为该湖形成于先秦时期,甚至具体指明了屠申泽形成的绝对年龄为距今7255年,其消亡绝对年龄为距今2630年(或2255年)[34],这一说法并不可靠,因为一则屠申泽不见于先秦任何有关文献,说明先秦时期该泽可能尚未形成;二则距今约2630年(实际应为2360年)前后,屠申泽并未消失[35],该湖在建国后仍然存在,但面积大为缩小[36]。

秦汉时期屠申泽的状况[37],从其时的文献记载中,可揣知其概端。首先,据《汉书·地理志下》记“窳浑”县时所云“屠申泽在东”语可知,屠申泽在汉时确实存在。其次,郦道元《水经注》说阚骃《十三州志》称屠申泽为“窳浑泽”。《说文·穴部》:窳,“污窬也,……朔方有窳浑县”。宋代张有《复古编》:“窳,污窬也,……别作洼,非。又:窳浑,邑名”[38]。“污”的本义为停积不流的水,《说文》又释“小池”为“污”。汉代把设置在屠申泽之滨的县名叫窳浑,而阚骃将屠申泽称“窳浑泽”。综合以上,我们可知汉代的屠申泽湖水较浅,湖水混浊,这一湖况的形成,与其系黄河冲积形成的成因有关,但其面积似乎不小。如有人就认为,汉魏时的屠申泽面积可达740平方千米[39]。如果这一结论成立,则汉魏时期的屠申泽占今乌兰布和沙漠北部地区总面积的37%。长期维持这样一个巨大的湖泊,必须要有稳定、丰富的水源,特别在北方干旱地区;持续存在如此之大的淡水湖,其区域内水环境一定颇优,很难想象其时该地区的环境竟是沙漠景观。因此,这一关于汉魏时期屠申泽面积的测算,在一定程度上有效地回应了西汉以前乌兰布和北部地区就已沙漠化的说法。

总之,我们认为,秦汉时期,黄河在临戎、三封、窳浑(东汉时省裁)三城之间穿过,在给今乌兰布和沙漠北部地区带来丰富的水资源的同时,还在窳浑城旁洼地形成屠申泽,乌兰布和北部地区水环境因此而较为优良。这种情状也为考古发现所证实。这里仅举4例。首先,考古工作者20世纪90年代在对沙金套海西汉元帝、成帝时期的墓葬——12号墓——进行发掘时,发现墓内棺板腐蚀成灰,棺内外淤沙填实,且可能因水浮淤填作用,墓内2棺前移并上浮高出墓底25厘米[40]。表明该地现代沙漠景观出现在汉成帝之后,并且即使沙漠化以后,该地区仍河湖水四溢,棺板由于浸泡而腐烂,墓地因冲刷而凹陷,墓穴遭淤填实。其次,纳林套海、包尔陶勒盖、部隆淖汉墓群中,出土不少池塘、石鸭、鹤、鱼等明器(表1)。如纳林套海45号墓出土的池塘陶制品中,就有2鹅塘内戏水的情景[41]。这些与水有关明器的出土,说明其间该地河塘众多,水环境较好,水资源丰富。再次,出土明器中有大量的陶井及打水俑,似乎又说明水井是当时该地极为普遍的生活设施。在较之于内地凿井工具不太先进、技术相对落后的乌兰布和北部地区,水井四处可见,表明当时地下水丰富,取水极为便利。最后,1963年,侯仁之等在窳浑附近汉墓的一只陶罐中,发现了3颗类似莲子的种子[42]。众所周知,荷莲性喜温暖湿润,多栽于浅水塘泊。窳浑附近出土的莲子种子,表明当时窳浑附近具备生长荷莲的生态条件。窳浑位于屠申泽之滨,其荷莲很有可能即植于此泽中。上述诸例说明,秦汉时期乌兰布和北部地区水资源充沛。良好的水环境条件,有效地支撑了汉代的移民垦殖活动。

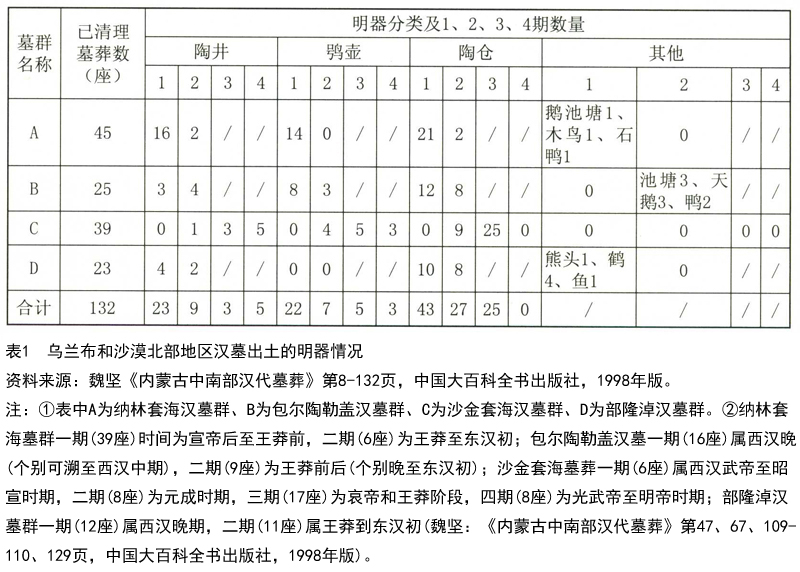

第二,动物资源状况。《汉书·匈奴传下》曾载:“阴山东西千余里,草木茂盛,多禽兽。”说明当时阴山一带动物资源丰富。然而,落实到乌兰布和北部一带,则具体难知。我们只能从有关考古发现的器物中推知一二。其一,纳林套海汉墓群中,曾先后出土鸮形陶壶14、木鸟1、石鸭1、陶鹅2。其中3号墓出土的石鸭身长9.6厘米、高5.3厘米,鸭呈仰颈状,形象生动;陶鹅位于陶制池塘内,池塘口径20.8厘米、高6.2厘米,鹅高6.4厘米,作凫水状,神态静谧,形象逼真。其二,包尔陶勒盖汉墓群曾出土鸮壶8、天鹅3、鸭2。其中3只天鹅各长6厘米、高5厘米,均处于12号墓出土的边长18厘米、高4厘米的方形池盘内。其三,补隆淖汉墓群出土的陶器上有熊头、鹤、鱼等图案。其中,13号墓出土的陶壶圆形盖钮上,腹中压印熊头1,熊头之外围绕着3鹤1鱼;该墓同时出土的三足(长足)陶鼎圆形盖中央亦有一熊头,熊头外有一周钩形加点纹,之外为一周红彩,红彩外印3鹤1鱼;22号墓出土的三足(矮足)陶鼎圆形盖上,也压印有禽鸟花纹,但仅能辨出1鹤[43]。出土的陶器形状及压印其上的图案,既有鸟禽类(如鸮、鸭、天鹅、鹤等)与兽类(如熊),也有鱼类;并且图案还反映了动物之间的某种联系,如熊与鱼、鹤与鱼之间具有食物链关系,可能民间观察到这种关联,熊、鱼、鹤才被作为装饰图案压印在陶器上。这些动物形状及带有动物图案明器的出土,说明鸮、熊、鹤、天鹅、鱼等动物,在当时的这一地区是极为常见的,反映了那时该地生态环境较好,动物资源丰富,并从另一个侧面印证了上述《汉书》阴山“多禽兽”的记载之不虚。

第三,植被状况。有学者曾就乌兰布和地区历史环境变迁指出,远古至西汉中期,是草原林木期;西汉至东汉早期,为农业期;东汉晚期至西夏是沙漠形成期[44]。这一概括,一则划分的依据即判断的标准不一,很难据之对前后不同阶段的环境状况加以比较;二则划分时间过于宽泛,环境变迁的描述过于笼统,秦汉时期这一地区的植被状况因此而难知。之所以如此,我们认为仍在于文献记载不足。在文献载之不具的情况下,我们不妨寻诸考古发现。

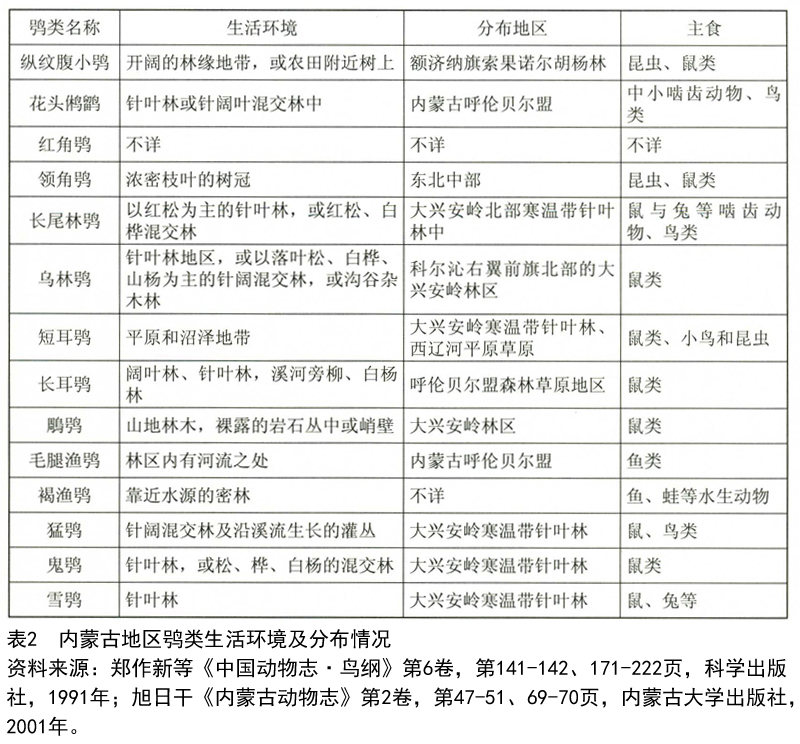

如上所述,考古工作者在对这一地区汉墓进行发掘时,出土了不少鸮壶(表1),说明汉代鸮在该地区较为常见。鸮形目鸟类俗称猫头鹰,大多栖于树上或岩石间、草地上,其主食为鼠类、鸟类及昆虫等。据载,古代生活在今内蒙古地区的鸮形目鸟类主要有纵纹腹小鸮、花头鸺鹠、红角鸮、领角鸮、长尾林鸮、乌林鸮、短耳鸮、长耳鸮、鵰鸮、毛腿渔鸮、褐渔鸮、猛鸮、鬼鸮、雪鸮[46]。根据有关调查和研究,我们将上述鸮类的生态和今天在内蒙古的分布地区的生态,作了一个简要的梳理(表2)。

虽然我们不知道乌兰布和北部地区出土鸮形陶壶中“鸮”的原型在真实世界里究竟属于哪一种,但从以上所列今内蒙境内鸮类的林区生活环境及分布地区的多林与草原等具体情况来看,当时的乌兰布和北部地区存在鸮类,表明其林木相对丰富,并有一定面积的草原。这一认识,也印证了当时木制棺椁十分普遍的这一考古发现。

考古工作者曾在这一地区发掘了130余座汉代墓葬,墓葬的形制主要为木椁墓和砖室墓,二者均以大量使用木制棺椁为显著特征。例如纳林套海出土的40号双棺墓,墓坑长6米,宽3米,深3.2米。墓顶横搭方木厚约16厘米,四椁四壁用厚度为18厘米的方木垒砌,椁底用厚为16厘米的方木横铺。经计算,该墓仅木椁用材即达16立方米;如果将双棺计算在内,那么,这座汉墓的用材量将会更多。另外,墓葬大量陶器随葬品和砖室墓的修筑,都需要建造专门的砖窑。考古工作者曾在纳林套海汉墓群西侧和三封古城南共发现了7座汉代砖窑遗址,窑址留有大量残砖、木炭和红烧土,其烧制产品,除墓砖外,应该还有明器。乌兰布和北部地区的汉墓数量,有学者估计,至少在数以千计,每一墓葬内都有大量的陶器随葬品[46]。打制棺椁、修筑墓穴、烧制墓葬泥砖和明器,都要耗费大量的木柴。因此,乌兰布和北部地区规模汉墓的发现和诸多明器的出土,均充分说明该地当时林木资源相当丰富。

那么,秦汉时期乌兰布和北部地区的林木,到底有哪些种类呢?就墓葬出土的棺椁等木制葬具来看,主要者当为松科。如考古工作者在沙金套海汉墓群中,曾清理了13座砖壁木椁墓,其木椁、木棺所用板材均为松木[47]。虽然有关考古文献没有对所有出土墓葬具所用木材的种类予以逐一说明,且13座汉墓仅为该地区数以千计汉墓中的极小一部分,反映的情况不具有普遍意义,但我们仍有充分的理由相信,当时该地区的主要林木是松木。松木之外,另一类可以确定的林木为桦木,考古发现可以证明这一点。在纳林套海汉墓群21号和23号墓葬中,考古工作者曾分别发现了长方形桦皮奁和桦皮簪各1件[48]。我们认为,2件桦皮制品所用的材料应当取自于当地。表2所列鸮类多生活于松、桦等林木的环境,一则说明秦汉乌兰布和北部地区的多鸮与由松木、桦树为主而形成的林木环境具有一定的关系,二则间接证明了当时该地多桦木的事实。

综上,我们肯定:尽管秦汉时期的乌兰布和北部地区富有林木,只是并非尽为大片森林地区,而是一个多林木的大草原环境。因为汉代移民生活于其间,其域内不可能全是林木;再则受黄河冲积的影响,区内河流、湖泊众多,为草原的发育和维持提供了很好的条件。所以,有学者认为,西汉为开发这一地区而设置的三封等县,可能就位于绿洲上,而绿洲的范围,大致在三封、浑窳和临戎3县城所构成的三角地区内[49]。这一说法,在某种程度上是能够成立的。

三、结语

相关研究表明,秦汉以前,乌兰布和北部地区环境经历了多次“河湖—沙漠”的变化。具体地说,距今7万-约7000年,这一地区为吉兰泰古湖的一部分;距今约7000年以来,吉兰泰古湖解体,乌兰布和地区的湖泊被分解成众多面积不等的小湖泊;距今6800年前后,乌兰布和沙漠腹地湖底开始出现风成砂;距今5000年以来,气候持续干旱,北方风沙活动增强,湖泊沙漠化过程空前发展,乌兰布和沙漠逐渐形成。但在乌兰布和北部地区沙漠化过程中,受气候干湿变化和黄河东移的影响,在现在沙漠景观形成之前,该地为河道密布、湖荡众多的古黄河冲积平原。冲积平原形成的时间,大约距今2235-2150年。

文献记载和考古发现均显示,秦汉时期,今天的乌兰布和沙漠北部地区的自然景观,为建立在大约形成于距今2235-2150年的河湖相沉积物之上、水源较充沛的草原-森林景观。由于历史上黄河的冲积作用,秦汉时期,黄河在临戎、三封、窳浑三城之间穿过,这一地区河道密布,湖泊众多,为该地提供了丰富的水资源;以良好的水环境为基础,该地以松木、桦树为主的林术资源相对丰富,并有一定面积的草原,鸮、鸭、天鹅、鹤、熊等禽兽类动物生存于其间。《汉书·匈奴传下》中的阴山地区“草木茂盛,多禽兽”记载,在某种意义上也是秦汉时期乌兰布和北部地区生态环境的真实写照。

然而,秦汉时期的草原-森林自然景观,准确地说,仅为秦及西汉时期的情况。东汉初年以降,这里环境发生负向变化,开始出现沙漠化。

第一,考古发现乌兰布和北部地区汉代墓群中,其墓葬年代,早者为西汉武帝时期,晚者为东汉明帝年间[50]。表明东汉明帝以降,这个西汉时的垦殖区农业生产活动中断,长期没有人类活动。此后直到11世纪,随着西夏对这一地区的重新开发,乌兰布和及其毗邻地区才再次复兴,出现居民活动[51]。东汉时垦区的废弃,与其民族政策的调整、大量游牧民族入居其地有关[52],但从3世纪到11世纪,其间800年,这一地区竟无人类活动,其中的原因,恐怕绝非国家政策等社会因素所致,可能是由于开始出现沙漠化,以致该地不适于人类居住。

第二,有关这一地区汉代墓葬形制、明器的种类和数量前后的变化,也能说明两汉时期该地区的环境变化。首先是墓葬形制方面,就已发现的汉代墓葬来看,在时间上可分为西汉中晚期、王莽时期与东汉初期两个阶段。西汉的墓葬形制,多为木椁墓(包括土室、砖室);王莽与东汉初期的墓葬形制,则较其前有所变化,木椁墓大为减少[53]。究其因,一则可能由于社会经济凋敝、民间贫困而致;二则大概因为可提供制作葬具的木材数量减少,致使建造木椁墓就地取材难,人们才不得不放弃积习已久的木椁墓葬习。其次,出土明器方面,从表1反映的情况看,能够体现墓葬所在地生态条件的明器,如陶井及打水俑、鸮壶、池塘及凫水状鹅、石鸭等等,大多集中在西汉中晚期,稍晚者也在王莽时期,而东汉初年的数量和种类则明显要少。这种情况,在一定程度上也折射了前后间生态环境的某些变化。

第三,有关乌兰布和沙漠北部沙丘(沙山)的雷达反射剖面和岩芯地层沉积物的测年结果显示,现代沙漠景观底部风成沙的沉积年代分别为距今1980年、1700年和800年[54],表明乌兰布和北部地区今天的沙漠化最早出现在东汉初年,也反映了东汉以来乌兰布和北部地区的环境负向变化情况。

另外,乌兰布和现代沙漠景观具有南、北地区的空间差异。据遥感影像和一些学者的实地考察,乌兰布和沙漠南部地区为高大沙山覆盖区,景观主要为金字塔型沙丘和复合型高大沙山,如东南部的流动沙丘一般高度为5-20米,最高者达80米;而北部地区则是流沙覆盖区,主要景观为矮小的固定-半固定沙垄,间有新月形沙丘及沙丘链。其沙丘高度,通常为1-5立方米。将这一现代景观的差异和已知钻孔剖面的年代相结合,我们发现,景观的不同主要源于历史时期南北地区沙漠化进程的差异,南部地区的沙漠化在时间上早于北部。追溯其因,可能主要和这一地区黄河南、北冲积扇的发育时间早晚有关。以往研究者忽略了今天乌兰布和沙漠南北地区自然景观的差异及其与历史时期地理环境的内在联系,而把南部地区沙漠化时间用于说明北部地区沙漠化的起始年代,其做法显然不当,而其结论也难以令人信服。

关于秦汉时期乌兰布和北部环境负向变化的动因,可从自然和社会两方面来说明。自然原因之一,就是黄河的不断东移,导致屠申范围缩小,由于水条件的变化,植被等也随之变迁,自然环境势必亦有所变动;自然原因之二,便是历史气候的变化。众所周知,两汉之际,北方气候趋于寒冷[55]。沙漠是气候的产物,干冷的气候导致植被退化,对沙漠活动有诱发和推动作用[56]。除自然原因外,人为因素也是重要的原因。其主要表现有二:其一为西汉垦殖活动的影响。西汉时期,这一地区林木茂盛,但大量移民迁徙至此,其生产和生活对林木的大量消耗,导致林木资源锐减[57],以致到业经百余年开发和垦殖后的东汉初年,这一地区仅局部存有水草而不见有大量林木[58];其二,垦殖后的弃耕,是导致其后这一地区沙漠化的关键[59]。

注释

[1]a.《汉书·地理志下》:“朔方郡,武帝元朔二年开。西部都尉治窳浑。……三封,武帝元狩三年城。……临戎,武帝元朔五年城。”b.《水经注》卷3《河水》:“河水又北迤西溢于窳浑县故城东,汉武帝元朔二年开朔方郡,县即西部都尉治。”

[2]侯仁之等:《乌兰布和沙漠的考古发现和地理环境的变迁》,《考古》1973年第2期。

[3]a.侯仁之等:《乌兰布和沙漠北部的汉代垦区》,《治沙研究》1965年第7号。b.同[2]。

[4]如中国文物研究所景爱就认为,汉代的屯垦与弃垦,是乌兰布和沙漠形成与扩大的根本原因;国家气候中心张德二也指出,尽管汉代屯垦以前的乌兰布和地区曾经历了气候变干的自然过程,但其变化十分缓慢,汉代屯垦及随后的弃耕是土地沙化及其进程加快的主要原因;中国科学院兰州沙漠研究所杨根生等认为,磴口县土地沙漠化乃至整个乌兰布和沙漠的形成,与西汉时期大规模的农垦、东汉农田的毁弃等直接相关。具体参见:a.景爱:《沙漠考古通论》第133页,紫禁城出版社,1999年。b.张德二:《历史记录的西北环境变化与农业开发》,《气候变化研究进展》2005年第2期。c.杨根生等:《磴口县土地沙漠化及其整治》,《干旱区资源与环境》1993年第3期。

[5]a.贾铁飞等:《乌兰布和沙漠形成时代的初步判定及意义》,《内蒙古师大学报》(自然科学汉文版)1997年第3期。b.贾铁飞等:《乌兰布和沙漠北部沉积物特征及环境意义》,《干旱区地理》1998年第2期。c.贾铁飞等:《历史时期乌兰布和沙漠风沙活动的沉积学记录与沙漠化防治途径分析》,《水土保持研究》2002年第3期。d.贾铁飞等:《乌兰布和沙漠东海子湖全新世湖相沉积结构分析及其环境意义》,《中国沙漠》2003第2期。e.贾铁飞等:《乌兰布和沙漠北部全新世地貌演化》,《地理科学》2004年第2期。

[6]a.牛俊杰等:《历史时期乌兰布和沙漠北部的环境变迁》,《中国沙漠》1999年第3期。b.任世芳:《历史时期乌兰布和沙漠环境变迁的再探讨》,《太原师范学院学报(自然科学版)》2003年第3期。c.如春喜等根据吉兰泰盐湖周围及乌兰布和沙漠南部丘间低地湖相地层下部风成砂的系统光释年(OSL)测年结果,认为乌兰布和沙漠的形成年代约在距今7000年前后。此前,这一地区存在一大古湖即吉兰泰古湖。乌兰布和沙漠的形成,是吉兰泰古湖干涸情形下湖泊周围松散沉积物风蚀、搬运及选择性堆积的结果。但有学者对之予以了反驳,认为其研究剖面来自于沙漠南部地区,不能代表北部的情况。驳之者借助雷达反射剖面和钻孔岩芯地层资料,认为现今的乌兰布和北部的沙漠景观只是距今2000以来逐渐形成的,是汉代以后大规模弃垦而导致的结果。参见春喜等:《乌兰布和沙漠的形成与环境变化》,《中国沙漠》2007年第6期;范育新等:《乌兰布和北部地区沙漠景观形成的沉积学和光释光年代学证据》,《中国科学·地球科学》2010年第7期。

[7]魏坚:《内蒙古中南部汉代墓葬》第71页,中国大百科全书出版社,1998年。

[9]孙金铸:《河套平原自然条件及其改造》第52、55、62、67页,内蒙古人民出版社,1977年。

[10]a.盖山林等:《文明消失的现代启悟》第294页,内蒙古大学出版社,2002年。b.范育新等:《乌兰布和北部地区沙漠景观形成的沉积学和光释光年代学证据》,《中国科学·地球科学》2010年第7期。

[11]但贾铁飞等对乌兰布和沙漠北部全新世地貌演化的研究结果显示:在距今约10000-9000年(内蒙古大闸剖面距今9255-8985年、北根台砖厂剖面距今9530-9410年、太阳庙海子东南剖面10395-10125年)以前,乌兰布和沙漠北部地区广泛分布着湖泊沉积物,但在此后至距今7255年左右,这一地区即为风沙地貌(同[5]e)。其风沙化起讫时间有别于有关研究结论。

[12]裘善文等:《东北西部沙地古土壤与全新世环境》,施雅风:《中国全新世大暖期气候与环境》第153-160页,海洋出版社,1992年。

[13]胡春元:《试论吉兰泰盐湖的发育与资源保护问题》,《内蒙古林学院学报》(自然科学版)1998年第2期。

[14]a.郑喜玉:《内蒙古盐湖》第195-210页,科学出版社,1992年。b.施雅风等:《中国全新世大暖期的气候与环境的基本特征》,施雅风:《中国全新世大暖期气候与环境》第1-18页,海洋出版社,1992年。

[15]a.陈发虎等:《晚第四纪“古兰泰-河套”古大湖的初步研究》,《科学通报》2008年第10期。b.同[8]g第48、95、99、100、101、106-108页。

[16]同[12]第153-160页。

[7]a.同[5]b。b.同[5]e。

[18]同[3]a。原注3条河道(自东向西)的分布是:第一道在补隆淖以西约5公里,自此以西又15公里为第二道,再西又10公里为第三道。另见[3]b第224页。

[19]同[4]c。

[20]同[8]c第6-7页。

[21]张秉仁:《遥感图像三维技术研究及古黄河源头水系的新发现》第79页,吉林大学博士学位论文,2005年。

[22]这一结论,也为其他研究者所证实。有研究者指出,野外考察发现,在三道坎至磴口之间,存在保存较好的由黄河摆动而残留的数条古河道遗迹,此处发育了大面积的河流三角洲沉积物。狼山南麓出露的河流相沉积物和数条古河道的存在,进一步证实了黄河河道的不稳定性。同[3]g,第63页。

[23]同[3]d。

[24]a.同[5]c。b.同[5]b。黄土档剖面第5层湖相沉积顶部年龄,前文及《乌兰布和沙漠北部全新世地貌演化》(同[5]e)一文均标注为距今2360±125年,后文却标注为距今2630±125年,其中必有一误。另外,在另一文中,其图作2360年,而行文则作2630年(同[5]a)。考虑前二者一致且发表时间晚于后者几年,二者年代应为对后者年代校正的结果,故本文采用新近发表论文中的年代——距今2360±125年,即约2485-2235年。

[25]同[5]c。

[26]同[5]a。

[27]同[6]a。

[28]a.同[3]a。b.同[2]。

[29]同[1O]b。

[30]前者主要指《水经注》中的记录。后者主要有:a.侯仁之等1963年勘察的3座汉代古城及其附近墓群,以及在陶升井附近发掘的1座汉墓(参见[3]a)。b.郑隆等1963年在陶升井附近清理的2座汉墓(参见[2])。c.内蒙古文物考古研究所等1992-1993年在纳林套海、包尔陶勒盖、沙金套海和补隆淖等地发掘的132座汉墓(参见内蒙古文物工作队:《内蒙古磴口县陶生井附近的古城古墓调查清理简报》,《考古》1965年第7期)。d.同[7]第7-132页。

[31]郦道元注、陈桥驿校证:《水经注校证》卷3《河水》第75页,中华书局,2007年。对于其中的句读,笔者略有改动。

[32]史培军等研究认为,距今13000年以来有7个相对多雨期,其中的一个为距今2600-1450年,其间的降水量最多可比当地近30年的平均值高50%。具体参见史培军等:《10000年来河套及邻近地区在几种时间尺度上的降水变化》,吴祥定:《黄河流域环境演变与水沙运行规律研究文集》第2集第58页,地质出版社,1991年。

[33]同[3]d。

[34]同[5]e。

[35]《水经注》对此有所记载,谭其骧《中国历史地图集》第4册第54-55页(中国地图出版社,1982年)也对之有所标注。

[36]如清初齐召南《水道提纲》载:“腾格里鄂模即古窳浑之屠申泽也。”其注云:“腾格哩池东西甚长,其西北有水,名哈尔哈纳河,南流入焉。池自西南迤而东北,周百余里,西十度弱,极四十一度。”(《水道提纲》卷5《黄河》)另据侯仁之等文注引清乾隆《内府舆图》河套南图,约在屠申泽故址,当时也绘有“腾格里铆模”一湖(同[3]a)。屠申泽的消失是一个逐渐、相对的过程,有水来源的时候,便成湖,只是名称不一。具体消失于何时,很难说。据有关论述,其完全消失,殆在建园以后。如有论者即云:位于后套平原最西部、乌兰布和沙漠北缘的太阳庙海子,即为古代的屠申泽。清乾隆《内府舆图》称腾格里鄂模。1950年代湖面积约12-13平方公里,平均水深2米,且湖中出产鲫鱼、白鱼、鲤鱼、鲶鱼和蒲草、芦苇等。1970年代,该湖平时干涸,碱滩一片,仅在雨季才形成分散的小湖(同[9],第101-102页)。

[37]关于汉代的屠申泽,侯仁之等根据《水经注》、《汉书·地理志下》和现代地形图,对之进行了复原。参见同[3]a。

[38]张有:《复古编》卷3《上声》。

[39]同[6]b。

[40]同[7]第73页。

[41]同[7]第33、51页。

[42]同[3]a。

[43]同[7]第33、44、47、65-66、121、127页,第31页图21、32页图22、64-65页图12-14、122页图9、125页图11。

[44]同[1O]a第297页。

[45]旭日干:《内蒙古动物志》第2卷第35页,内蒙古大学出版社,2001年。

[46]a.同[7]第9、13、19-20、52页;b.同[4]a第133-134页。

[47]同[7]第72页。

[48]同[7]第17、49页。

[49]同[6]a。

[50]同[7]第47、67、109-110、129页。

[51]a.同[2]。b.同[4]a第130、133页。

[52]在西汉晚期及稍后的墓葬中,出土了众多的庖厨、打水胡人俑,揭示其间游牧于汉地北边的部分匈奴人可能已进入汉朝郡县,承担起庖厨等家内杂务。由此可推知东汉时反映普遍的汉匈杂居现象,早在西汉晚期即已存在。同[7],第10页。

[53]a.同[7]第7-132页。b.同[4]a第129-133页。

[54]同[1O]b。

[55]a.同[1O]a第294页。b.李清河等:《乌兰布和沙漠风沙运动规律研究》,《水土保持学报》2003年第4期。c.同[1O]b。

[56]a.竺可桢:《中国近五千年来气候变迁的初步研究》,《考古学报》1972年第2期。b.王子今:《秦汉时期气候变迁的历史学考察》,《历史研究》1995牟第2期。c.陈业新:《两汉时期气候状况的历史学再考察》,《历史研究》2002年第4期。

[57]参见高尚玉:《全新世大暖期的中国沙漠》,载施雅风:《中国全新世大暖期气候与环境》第161-167页,海洋出版社,1992年。

[58]景爱对此有较为具体的阐述,可进一步参见。同[4]a,第133-135页。

[59]《后汉书·南匈奴传》中的东汉初光武帝“诏有司开北鄙,择肥美之地,量水草以处之(南匈奴归汉者)”的记载即其例证。侯仁之等对此有所论述,可进一步参阅(同[3]a)。其研究结论,也为有关自然科学的研究所证实(同[1O]b)。

秦始皇帝陵博物院2012/秦始皇帝陵博物院.—西安:陕西出版集团 三秦出版社,2011