PS加固土质石质文物的稳定性和强度问题——PS加固土质、石质文物的强度

作者:李最雄

文物修复的原则是“修旧如旧,保持原貌”,这里有两个含义,一是指文物的颜色、外观,二是指文物的质感。例如将一件柔软的纸张、纺织品一类的文物加固得像皮革一样的文物,或者将一个多孔、松散的土遗址加固成像水泥、岩石一样都是不允许的。一般讲,文物加固只能适度,并不是越强越好,最佳的强度是加固后文物强度接近或者略高于原文物的强度。一般可以这样讲,但做起来非常复杂。加固过度不仅会影响外观、质感,有时还会产生毁坏文物的副作用。下面就土遗址、石质文物加固的强度问题和砂砾岩岩体裂隙灌浆材料的强度问题分别进行讨论。

1.土遗址的加固强度

对土建筑遗址的加固强度必须考虑三个因素,即耐风化,露天的土遗址除耐风化外,更重要的是耐雨水冲刷和风蚀破坏。

土遗址的黏土和砂砾岩的胶结泥质具有基本相同的化学组成和矿物组成,只是因所处的地域和环境不同,可溶盐的类型和含量有差异。过去所做的许多实验和现场加固试验表明,经最佳模数PS处理的黏土具有很强的耐候性,即胶结体PS-C在大气中不会酥碱。同时过去所做的许多实验也证明,经PS处理的黏土其耐水性也很强,近几年在交河故城、安西破城子所做的现场加固试验也充分证明这一点。

但对土遗址到底加固到什么程度,人们有不同的认识,我们认为只能将土遗址风化层的强度加固到接近或略高于原始夯土的强度为宜,并不是有人认为的越强越好。文物加固只是尽可能地延长其寿命,任何材料都会老化,只不过快慢不一样。加固剂在风化、多孔的土体上也只能渗透到一定的深度,不可能将一个体量很大的土遗址完全渗透,因此土遗址的加固必然存在一个加固层和原始土层的问题。这两层的强度不应有大的差异,应相接近为宜,这是土遗址和砂砾岩加固的理论关键所在。

举一个简单的实例说明这个问题,在一个风化的夯土墙上敷一层草泥牢固呢,还是敷一层水泥砂浆牢固呢?有经验的人肯定认为敷一层草泥牢固,因为水泥砂浆和风化夯土不易黏接在一起,会很快产生大块剥离。草泥和风化夯土能黏合在一起,不容易产生剥离。其中的道理很简单,因为草泥和夯土的强度和性能比较相近,而水泥砂浆结石体不论强度和性能都与风化夯土有较大的差异,这也是我们加固土质,石质文物的一个很简单的科学依据。

如果加固层与原始夯土(或原砂砾岩)的强度和性能差异太大,那么两种材料的内聚力以及在环境温湿度变化时的膨缩系数等都差别很大,因此两者容易产生剥离。两者只有在强度和性能接近时才能较牢固地结合。

过去我们曾有过文物加固中失败的教训,如有些加固过的壁画、砂岩石刻,过不了几年便产生大面积剥离,比原来小块剥离损坏的速度更快,再如加固的丝绸不久脆裂,在全国这样的例子太多了。这一方面与加固剂的不透水、不透气性有关,但最主要的是加固过度,所用加固剂的浓度过高,使加固层与底层的强度差异太大所致。再如修壁画时,加固的浓度太大时,也容易产生画面起甲,这是由于画面的强度与地仗强度差异太大的原因,结果使画面与地仗产生剥离。

PS是一种无机加固剂,与黏土和砂砾岩有大体相近的化学组成和矿物组成。硅酸钾的分子比一般有机高分子材料的分子小得多,因此渗透性很强,渗透加固夯土时强度与地仗强度差异太大的原因,结果使画面与地仗产生剥离。

PS是一种无机加固剂,与黏土和砂砾岩有大体相同的化学组成和矿物组成。硅酸钾的分子比一般有机高分子材料的分子小得多,因此渗透性很强,渗透加固夯土时强度提高快。以安西破城子的夯土为例,原夯土的单轴抗压强度约5kg/c㎡,但经10%PS喷洒加固后,单轴抗压强度提高到15kg/c㎡。在中国科学院兰州沙漠研究所风洞中所做的耐风蚀实验证明,以10m/s的挟沙风吹蚀20min,吹蚀面积为25c㎡的破城子夯土的吹蚀量为4.3g,而经10%PS处理的,吹蚀面积也为25c㎡的夯土的吹蚀量为0.2g。这样,破城子夯土经10%PS处理后,其耐风蚀强度比原夯土的耐风蚀强度提高21.5倍(4.3/0.2=21.5)。

PS加固土遗址及多孔松散的砂砾岩,不担心强度不够,使人最担心的是加固过度,也就是怕一下子把加固层的强度做得过高。强度不够,还有补强的余地,如用低度的PS(3%~5%)多做几次喷洒渗透,强度逐渐增大。一旦加固强度过高,就不能降下来,因为这是一个不可逆的化学作用过程。因此,我们在现场的施工都比较保守,用多次喷洒渗透补强,这也是PS加固的一个特点,因为加固过的土体和砂砾岩,仍有好的透水性,并不影响以后再次渗透加固。

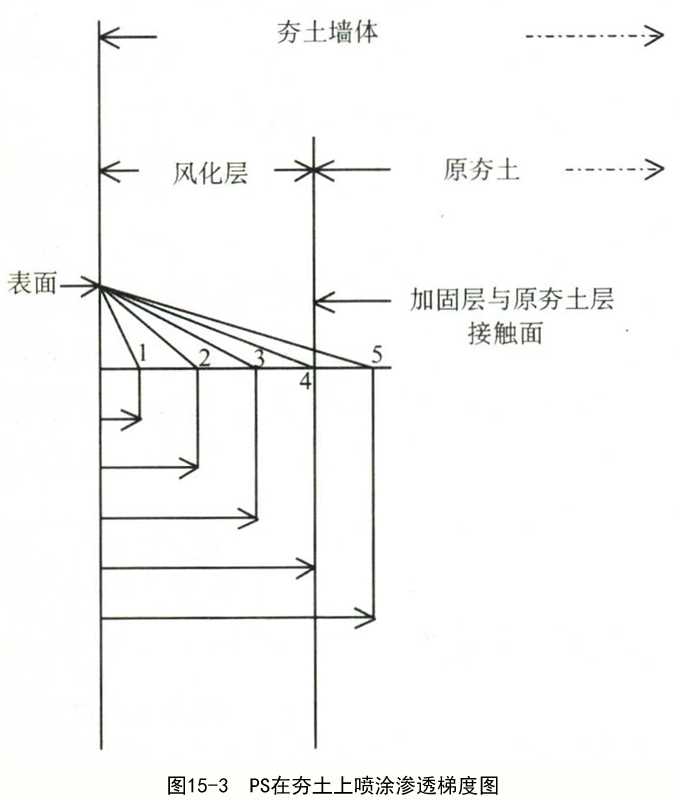

对土遗址和砂砾岩的加固,要做到加固层的强度接近或略大于原夯土(或原砂砾岩)的强度是件非常难的工作。PS虽然分子小,渗透性好,但是它在风化夯土和砂砾岩上仍然存在一个渗透梯度的问题,即PS聚积在夯土表面的量总是大于下一层渗透的量,并随着深度增大,渗透量逐渐减少,在原夯土层上渗透量减少幅度就更大,即∠2>∠1(图15-3)。加固的强度也是由表及里逐渐降低。当加固层和原夯土接触面上的强度接近原夯土强度时,加固层表面的强度就远大于原夯土的强度。我们以上所说的加固层的强度是指加固层与原夯土接触面上的强度,非加固后表面的强度。加固层表面的强度总是远大于原夯土强度,但是大到什么程度时,接触面的强度接近于原夯土的强度,这一点非常难掌握,也是难以检测的。这全凭实验经验,使图15-3的梯度越平缓越好。从加固工艺上讲,就是低浓度多次喷洒渗透,这样渗透梯度就平缓了。

所有加固材料的渗透都是这样一个自然过程,有机高分子材料分子大,其渗透梯度比PS的渗透梯度陡。

1993~1995年间,我们在交河故城、半坡遗址、秦俑坑遗址和三门峡西周虢国国君墓车马坑遗址等处所做的加固试验,都是以降低渗透梯度的工艺方法进行喷洒加固,取得了良好的加固效果。三门峡西周车坑遗址已经用PS进行了加固,取得了理想的保护效果。

2.砂砾岩的加固强度

砂砾岩孔隙率大、松散,其渗透性比夯土大,因此使渗透的梯度平缓,比夯土容易做到。因此对砂砾岩的PS加固,只要严格按降低渗透梯度的工艺操作,一般都会获得良好加固效果的。

3.砂砾岩岩体裂隙灌浆材料的强度

砂砾岩的特点是孔隙率大、松散,表面风化严重和力学强度低。与土遗址和砂砾岩加固时所依据的原理一样,砂砾岩岩体裂隙灌浆材料的强度也应接近或略大于原砂砾岩的强度。

过去,用环氧树脂一类的高分子灌浆材料,对石灰和胶结性好的细粒砂岩岩体裂隙进行过灌浆,取得了理想的加固效果。因为石灰岩和细粒砂岩都比较致密,力学强度高,环氧树脂也有很高的力学强度,因此灌浆材料的强度接近岩体的强度。但对于松散、力学强度极低的砂砾岩岩体裂隙,用高强度的环氧树脂灌浆显然是不适宜的。这正如在夯土墙上打一个铁钉不如打一个木钉牢固的道理一样。

砂砾岩的强度一般都很低,有些砂砾岩的强度基本接近夯土的强度,如榆林窟砾岩的抗压强度只有0.15~0.5MPa,这种强度的岩体用手都可以捏碎。与上述土遗址和砂砾岩加固强度相同的理由,如果灌浆材料的强度远大于砂砾岩的强度时,裂隙两壁和浆液结石体相接触的面上很容易剥离而产生新的裂隙。只有浆液结石体的强度与砂砾强度相近时,浆液结石体才能和裂隙两壁黏合牢固。

砂砾岩岩体裂隙主要目的是填充裂隙,使其密实,防止雨水渗入岩体锈蚀锚杆,确保锚杆的设计要求,而砂砾岩崖体在结构上稳定主要靠锚杆的锚固。十分松散、破碎的砂砾岩,不可能靠灌浆材料来黏接。

过去为了解决砂砾岩岩体裂隙的灌浆,研制出PS-C(C代表黏土),后来为榆林窟的岩体裂隙灌浆又研制出PS-Z(铸石粉)、PS-G(硅藻土)和PS-F(粉煤灰)。这四种灌浆材料在化学组成和矿物组成上都近似于砂砾岩(表15-3、表15-4)。

以上PS-C、PS-Z、PS-G的强度都远大于榆林窟崖体砾岩的强度,只有PS-F的强度略大于榆林窟崖体砾岩的强度。

当PS的浓度为27%~29%,固化剂掺量为2%,水灰比为1:1时,PS-F浆液结石体28d龄期的抗压强度为:

2.55MPa(PS模数为3.8) 9.93MPa(PS模数为4.0)

就这样,PS-F浆液结石体的强度远大于榆林窟岩体砾岩的强度。我们通过稀释PS的浓度来降低PS-F结石体的强度,使其略大于榆林窟砾岩强度。榆林窟灌浆的PS浓度约为13%~15%,PS-F的抗压强度约为1.5~2.0MPa,略大于榆林窟的岩体抗压强度(约为0.15~0.5MPa)。榆林窟岩体裂隙灌浆效果,通过现场剖析和人工地震检测证明,灌浆密实,浆液结石体和裂隙两壁黏合牢固,这是由于浆液结石体的强度能很好地控制,使其略大于榆林窟岩体砾岩强度所起的作用。

丝绸之路石窟遗址保护/李最雄编著.-北京: 科学出版社, 2003;