PS加固土遗址的机理研究——结果讨论

作者:李最雄

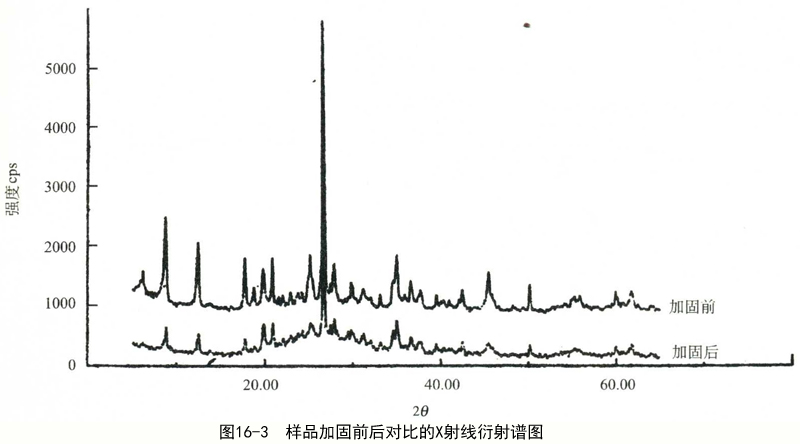

1.加固前后黏土量及结晶度变化

图16-3为样品加固前后对比的X射线衍射图,从图中可看出,黏土矿物经过PS处理后,黏土矿物各晶态物质的衍射峰强度明显下降,说明与PS作用过程中消耗了一定量的黏土矿物,特别是处理后黏土矿物的衍射图中出现了一个明显的非晶态物质弥散峰,证明了黏土矿物在经PS处理后部分晶态黏土矿物已转化为非晶态物质。一般来说,这种晶形结构的变化与材料本身的物理性质变化是有直接关系的。表16-1列举了加固前后样品中两种黏土矿物主要峰值衍射强度的变化。

前已述及,结晶度是表征物质结晶强度的重要参数,经X射线衍射测得黏土样品的结晶度为75.87%,而经PS溶液处理后的结晶度为32.15%。结晶度的测试结果表明经PS处理后黏土矿物的结晶度明显下降,这与X射线衍射的结果相一致。图16-4、图16-5分别为黏土矿物处理前后的X射线衍射图。

2.XPS测定结果

表16-2列出了样品处理前后的样品中Si、Al的结合能变化数值,Si的结合能相差0.54eV,Al的结合能相差0.48eV。

从化学状态来说结合能的降低是还原行为,说明在样品处理后Si、Al周围的电子云密度有所升高,是硅铝与其他原子的结合状态发生变化的结果。

3.SEM和TEM分析

图16-6、图16-7分别为经PS处理前后的黏土样品不同部位的扫描电镜照片。

从以上照片可以看到,黏土经PS处理前为层状的、片状的结构,各晶体之间相互分离,孔隙大,这种结构具有吸水性强、强度小的特点,是黏土矿物易被风化的内在原因。而经PS加固后,我们可看到黏土的片状结构已消失,较大的孔隙也被充填,变为一种致密的网状结构。

图16-8、图16-9分别为黏土矿物的单晶照片和电子衍射图。图16-10、图16-11分别为黏土矿物经PS加固后的单晶照片和电子衍射图。

从图16-8、图16-9可以看出,黏土矿物的单晶呈规则的、片状形态,电子衍射图也呈规则的六边形,说明是一个完好的单晶。经PS加固后,晶体形状发生了很大变化(图16-8、图16-9)。电子衍射图证明黏土矿物已由纯粹的单晶变化为非晶化的混合晶体。

4.PS与黏土矿物的作用机理的探讨

PS溶液是一种无机加固剂,在水中会发生以下离解反应:

K2SiO3—→2K++SiO上2-下3

黏土矿物的主要化学成分为:伊利石KAl2[(OH)2|(Si,Al)4O10],绿泥石Mg6(Mg,Al,Fe,Mn)6[(OH)16|(Si,Al)8O20]等硅铝酸盐晶体,土团之间的具有大量的空隙。电子能谱结果中硅铝结合能有一些降低,说明黏土矿物中含氧酸根硅铝的电子云密度增加,黏土矿物中硅铝和氧原子之间的电子向硅铝原子发生偏移,而氧原子周围的电子云密度降低,减弱了氧原子与黏土矿物分子中金属阳离子的结合力。由此我们推断氧原子与金属阳离子结合力的降低是由于PS离解出的SiO上2-下3与黏土矿物中金属阳离子的发生了静电吸附作用,使硅铝和氧原子之间的电子向氧原子发生偏移的结果。这种静电吸附作用使PS离解所产生的SiO上2-下3进入了黏土矿物分子中的空隙,将这些黏土矿物片层连接了起来。由于硅的出峰位置落于文献报道的硅酸盐凝胶的出峰范围之内,因此,最终产物应为一种硅铝酸盐凝胶体。X射线衍射实验结果证明了晶态的黏土矿物的结晶度降低了50%~60%,同时有非晶态的弥散峰产生;而电子衍射实验结果也证明了反应后的产物是晶态和非晶态共存的一种非晶态凝胶。

高模数的PS溶液加固强度远大于低模数的PS溶液,是由于高模数的PS溶液中硅酸盐凝胶粒子径大于低模数的硅酸盐凝胶粒子径,在黏土矿物空隙中有更好的充填作用。

其次,黏土矿物在溶液中易分散成片状颗粒,而这些颗粒的板面与边沿带有不同的电荷,在一个较大的pH值范围内,边缘往往带有正电荷,而板面总是带有负电荷,且板面所带的负电荷在数值上远大于边缘所带的正电荷,因此,黏土颗粒除了吸附PS水解所产生的SiO上2-下3外,还会与K+进行当量吸附,使分散的黏土颗粒形成较大的团粒。由于其表面积很大,会产生很大的表面能,能与较大的硅铝酸盐凝胶进一步结合起来,形成团粒结构,并封闭各土团之间的空隙,形成整体的联结。

丝绸之路石窟遗址保护/李最雄编著.-北京: 科学出版社, 2003;