永远的丝绸之路

作者:邵如林 邸明明

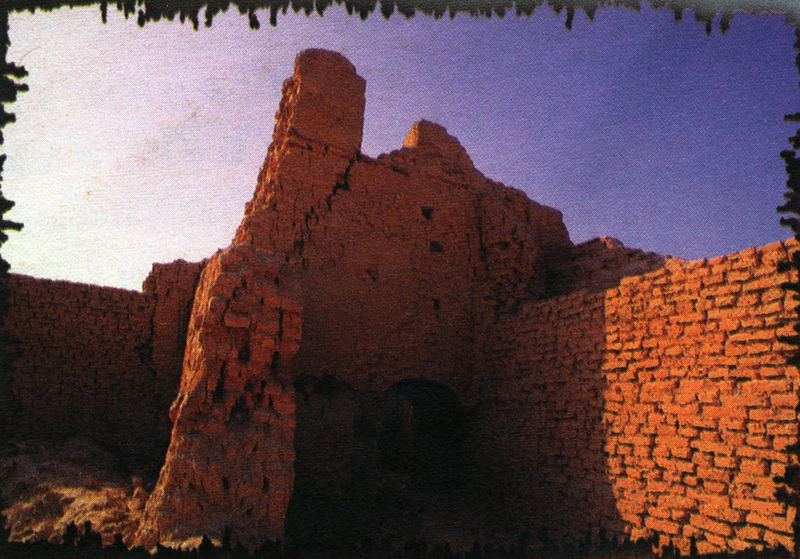

岁月悠悠,白云苍狗。宫殿焚毁了,关城坍塌了。当往日的繁华化作无边的砂碛的时候,被称为人类历史年鉴的古代遗存还在矗立着。在丝绸之路上,历史就这么静静地存在着……

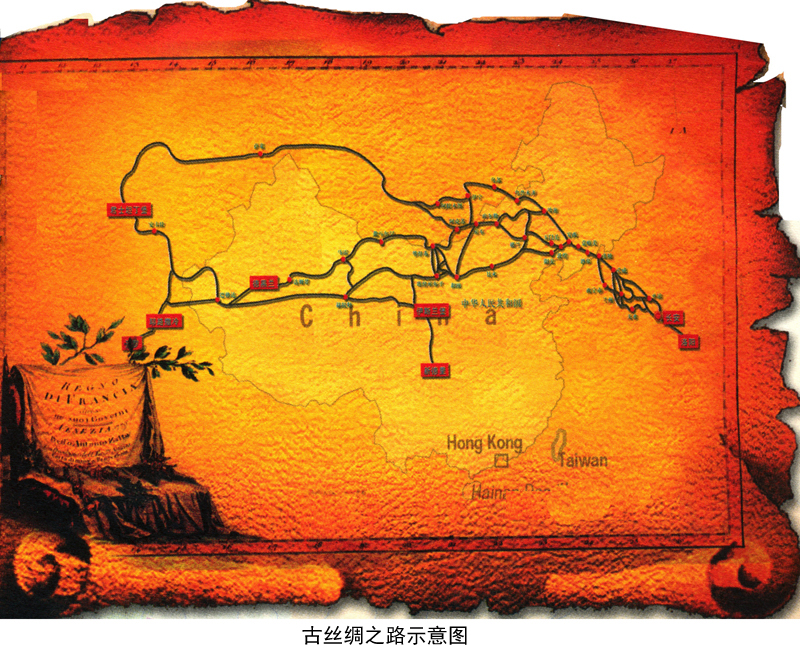

长安(后来是从洛阳)—陇东—河西走廊—塔里木盆地—中亚—西亚—粟特(今土库曼斯坦)—波斯(今伊朗)和印度等地—埃及的亚历山大—土耳其的君士坦丁堡—古罗马帝国

两千多年前,当位于世界东方的汉王朝的丝织品已有了数千年以上的历史时,西方的罗马人对此尚一无所知。据说,罗马人知道丝绸已经是在古罗马帝国建立700年之后的公元前53年了。

当时,古罗马“三头政治”之一的执政官、叙利亚总督克拉苏,为了与恺撒和庞培争名夺利,率领七个军团杀向东方,以图降服安息(今伊朗)。

战斗进行得非常激烈。剽悍的安息帕提亚人敲着他们的巨型象皮鼓,发出震耳欲聋的吼叫,在飞蝗般的乱箭掩护下,将罗马军团层层围住。

安息人是骁勇善战的。他们的长箭能射穿罗马人坚硬的盾牌,他们的士兵能攻入罗马人的“龟形”阵,砍断战马的马腿,突破罗马军团的一道道人墙。一向战无不胜的罗马军团受到如此攻击,无不感到毛骨悚然和惊慌失措。正当他们负隅顽抗时,安息人在烈日下突然展开了一面面鲜艳夺目、令人眼花缭乱的军旗。由于这些军旗耀眼夺目,再加上罗马军团本来就已备受惊吓,疲惫不堪,他们终于丧失了剩余的一点点勇气,大进攻变成了一场大崩溃。战斗以克拉苏和他儿子的阵亡而告结束,两万多名罗马士兵血染沙场,一万多名士兵变成了安息人的俘虏。这就是世界战争史上著名的卡尔莱战役。克拉苏的首级被呈送给了安息国王,万余名罗马战俘也一去再不复返。至于在这次毁灭性的战役中,那些让罗马军团的士兵们眼花缭乱、色彩斑斓的军旗,后来的西方历史学家们指出,这就是罗马人第一次见到的丝绸织物。在此之前,罗马人根本不知道丝绸为何物。而此后不到10年时间,恺撒大帝就身着绸袍,出现在他的臣民面前使那些人目瞪口呆了。中国古老的丝绸,直到公元前的最后一个世纪,才在一场战争的推动下传到罗马。从这个意义上讲,自公元前138年由张骞“凿空”的丝绸之路,至此才能到达西方的终点——罗马。

罗马人从粟特或波斯商人那里见到来自“塞里斯国”(古罗马人对中国的旧称,意为“丝绸国”)那光彩夺目、贵比黄金的丝织品,并以能在公共场所穿戴它为荣。当时的罗马贵族不知丝绸为何物,直到公元4世纪时,还有人认为丝绸是由一种大爬虫、犹如蜘蛛结网般织成;有人又把它当作来自某些树叶上的“柔软绒毛”。他们称丝绸为“塞里斯布”,称丝绸做的衣服为“南服”或“塞里斯服”,称中国人为“塞里斯人”,称中国当时的首都长安为“赛拉”(“丝都”之意)。古罗马的学者曾经这样描述过他们想象中的中国:晨曦照耀中的赛里斯人,前往小树林中采摘树枝上的绒毛……

西汉博望侯张骞在公元前138年和119年两次出使西域时,带给西域各国的礼品中就有大量的中原丝绸。从那以后,中国丝织品源源不断从长安(后来是从洛阳)经过陇东、河西走廊,再沿着塔里木盆地南北边缘翻越葱岭,运往中亚、西亚,再由粟特(今土库曼斯坦)、波斯(今伊朗)和印度等地的商贩贩往埃及的亚历山大、土耳其的君士坦丁堡以及古罗马帝国。

世界上原本没有路,走的人多了便成了路。随着丝绸的贩运和各国使臣、商旅的来来往往,于是在世界的这一片广袤的欧、亚、非大路上,一条条道路越来越清晰的显现在那莽莽的戈壁荒原上,并渐渐形成了一个连接东西方的四通八达的道路网。

这是一条沟通当时世界上两个最大的国家——东方大汉帝国和西方古罗马帝国联系的道路,是一条联结欧亚非三个大陆、推动东西方文明融会交流的通道。随着时间的推移,在这条道路上运送的货物也不再只是丝绸,同时还有毛皮、陶瓷器、铁器、漆器、纸张以及象牙、琥珀、宝石、香料以及种种的农产品等。而行走在这条道路上的旅人,除了商人外,更多的则是寻求友谊和交往的使团。

1860年的夏天,国际知名的地质学家、旅行家和东方学家费迪南·冯·李希托芬(Ferdinand von Richthofen,1833~1905)随着德国经济代表团考察了包括中国在内的亚洲远东地区。李希托芬深邃的目光越过重重的历史迷雾,看到了那隐隐约约显现在欧亚大地上曾经连接起东西方文明的灿烂而辉煌的道路。回到德国后,自1877年开始,李希托芬的5卷本名著《中国亲程旅行记》开始出版,他在书中第一次把这条连接东西方的陆路通道称之为“SILK ROAD”,汉译为“丝绸之路”。这是一个十分绚丽而又十分令人神往的名称。此时,穿行在中国西域至中亚、北非、西亚广大地域内沙漠、戈壁、绿洲间悠悠的驼铃声,已经震荡了有两千多年的时间了。李希托芬给这条通道的命名,立即得到了国际学术界的认同并逐渐在世界范围内传播。于是“丝绸之路”就成了从中国长安或洛阳出发,穿越河西走廊和古代西域,横贯亚洲,进而连接北非和欧洲的古代陆路交通线的总称。

丝绸之路,好似一座横贯亚欧大陆东西,绵延万余公里,历史悠久,视野广阔的世界史和人类文明史演进的大舞台。它把古代世界大国——汉王朝、唐帝国、贵霜帝国、安息王国、萨珊王朝、阿拉伯帝国、拜占庭帝国、罗马帝国、奥斯曼土耳其帝国等串联在了一起,使这些王国孕育、产生和发展出的中国、波斯、印度、埃及、两河流域以至古希腊、古罗马等世界主要古代文明也连在了一起。在这个幅员辽阔的历史大舞台上,匈奴王、汉武帝、突厥汗、唐太宗、贵霜帝国诸王、萨珊王朝诸王、波斯居鲁士皇帝和大流士皇帝、马其顿亚历山大大帝、罗马皇帝、埃及法老、奥斯曼土耳其帝国苏丹、十字军骑士、伊斯兰教哈里发、蒙元帝国大汗、大清帝国皇帝等各代天骄都曾相继登场,跃马驰骋,纵横捭阖,指点江山,尽情地施展过他们各自的雄才大略,上演了无数波澜壮阔的历史大戏,创立了许多永垂史册的卓功勋绩,为人类留下了许多伟大而神圣的历史遗迹、宝贵的历史文化遗产和绵长而悠远的追思!时至今日,“丝绸之路”早已远远超越出了“路”的地理范畴,成为人们全方位研究丝绸之路沿途各国地理、历史、民俗、风情、文化、变迁等丰厚内容的国际通用学术名词。“丝绸之路”作为一个博大深邃的学术课题,自19世纪末以来,就成为了享誉世界、经久不衰的国际显学。

丝绸之路的形成经过了漫长的时间。早在史前时期,随着民族的迁徙和沿途各族人民之间不断地交往,这条道路就开始逐段形成和初步开通。黄河中下游地区的一些新石器时代晚期和商代的墓葬中,曾出土有用新疆和田玉制造的玉器。证明早在至少三千年前,中原地区和西域之间就存在某种形式的联系,人称“玉石之路”。西汉张骞通西域之后,特别是西汉政权出于远拒匈奴的目的,同时为了保护这条通向西方的道路而将长城和烽燧修筑至西域罗布泊地区以后,这条道路才算是正式确定和开通,并成为此后二千年间中原王朝经略西域和与中亚、西亚各国联系交往的交通干线与“官马大道”。

丝绸之路正式开通时,长安为西汉京都,是当时中国的政治、经济和文化中心,因此丝绸之路开通时的起点应为长安(今陕西西安)。但由于东汉、魏晋和隋唐时期,均把河南洛阳作为京都或东都,当时的政治、经济和文化中心也随之移往洛阳,所以丝绸之路的起点也东延至河南洛阳(今洛阳市东汉魏故城遗址)。

丝绸之路的线路一般由学术界分为东段、中段和西段。各段的具体走向在各个历史时期虽然有所不同,但其大致方向却始终是相同的。

丝绸之路东段是以洛阳为起点,经渑池、灵宝、潼关、华县至长安,这也可算作是东段延伸段。从长安开始,又有东段陇右道和河西道之分。

东段陇右道(又称关陇道)以长安为起点,过咸阳、宝鸡(古虢县)后,又有五条路线可进入甘肃,它们分别是关陇南道、关陇中道、关陇北道及回中道、萧关道等,其中较著名的是秦筑萧关道和汉武帝元封四年(前107年)开通的“回中道”,这是当时的交通干道。由萧关道或回中道西行,至今靖远县境内的黄河渡口,渡河即进入河西道。

东段河西道因地处黄河以西而得名,大约开通于汉武帝元狩二年(前121年)骠骑将军霍去病击败匈奴的河西之战之后。以黄河为起点,有多处渡口可进入河西,但最早和最主要的一处渡口是位于今甘肃省会兰州市(西汉金城郡)附近西固至沙井驿桥附近的金城渡。据传汉将霍去病、赵破奴即由此渡河进入河西。由金城渡过黄河,进入河西的第一座城池为建于公元前111年左右的令居塞(今永登县西北的红城子),而后沿至今犹存的汉长城遗址和312国道西行,越乌鞘岭,即抵达河西的首府武威,这也是汉将霍去病当年发动河西之战时所走过的路。此路逶迤婉转,在到达武威后,就进入了一条在祁连山和腾格里、巴丹吉林沙漠夹峙中绿洲相连、形似走廊的坦途,这就是著名的河西走廊。沿走廊西行,依次经过张掖、酒泉等绿洲,即可到达河西道的终点敦煌。

此外,与河西道相平行,还有两条通往西域的道路,这就是“羌中道”和“草原路”。“羌中道”即南北朝时期的“吐谷浑道”,有学者也称其为“青海路”或“河南道”。这条道路由甘肃永靖县西北渡过黄河后,溯湟水进入青海,经临羌(令湟源县南)、乐都、西宁、日月山、青海湖北部,沿祁连山南麓和柴达木盆地北缘,越阿尔金山的噶斯山口进入新疆若羌与丝路中段南道相接。途中经祁连山中部要隘扁都口(古称大斗拔谷)可进入河西走廊张掖地区民乐县。这条线路自魏晋时起,就成了河西道不便或中断时西域通中原的通道。“草原路”又称皮毛路,是古代从北方草原经今内蒙古额济纳地区,进入天山草原大道,过阿尔泰山,最终到达中亚、西亚等地的道路。此道约在公元前2世纪以前即已开通,一直为北方草原民族所使用。

由敦煌汉玉门关和阳关继续西行,则进入丝绸之路中段。丝路中段又称西域段,它以玉门关或阳关为起点,西至葱岭(今帕米尔高原),涵盖整个新疆地区。西域段自汉代即分为南道、北道和北新道三条线路。

南道出阳关,经白龙堆沙漠,沿着罗布泊北岸至楼兰,北行到焉耆与北道相接,南行至鄯善国都城圩泥与南道相接,从罗布泊南岸西南行至伊循,而后沿昆仑山北麓西行至且末、精绝、于阗等国,再经皮山、莎车、无雷等,至塔什库尔干,经红其拉甫山口进入丝路西段。

北道出玉门关,经哈顺戈壁西行至高昌壁(今吐鲁番)、交河城,而后行经危须、焉耆、尉犁、乌垒、龟兹、姑墨等国,至疏勒(今喀什),越葱岭,经红其拉甫山口进入丝路西段。另外,玉门关至吐鲁番间还有一条近乎直线的道路,这就是大海道(因途经大沙海故名)。此道开通于汉代,又称为“新道”,唐代称大海道或大海路。

北新道约开通于东汉后期,出玉门关后西北行至伊吾(今哈密),北越天山进入巴里坤草原,而后沿天山北麓西行,经蒲类海(今巴里坤湖)、庭州(今吉木萨尔)、轮台(今乌鲁木齐附近)、精河、塞里木湖、弓月城等地,至伊犁进入丝路西段。北新道东端自伊吾向西,可到达高昌,与北道相接。北新道在唐时成为丝路中段的主要交通线,那时的玉门关也内迁到了今天的安西县双塔水库一带,旅人须经过玉门关和白虎关,方得进入西域。唐代高僧玄奘当年就是由此进入西域。

丝绸之路越过葱岭,便进入了西段诸道。

丝路西段是指葱岭以西经中亚、西亚直至欧洲和南亚印度、巴基斯坦的道路,其主要线路分为南道、北道和西道。

西段南道与中段南道相接,越葱岭进入阿富汗瓦罕走廊,向南可至今巴基斯坦、印度一带。北道则与中段北新道相接,过热海(今伊塞克湖)、碎叶(今吉尔吉斯斯坦托克马克附近),至怛逻斯(今哈萨克斯坦江布尔)、塔什干、撒马尔汗(今乌兹别克斯坦)等地,南下可至印度,西行则过里海,与西道相接,至土耳其、罗马。西段西道与中段北道相接,由阿富汗蓝氏城西行,至安息(今伊朗)木鹿城与南道相汇,经德黑兰、哈马丹、巴格达(今伊拉克)后,又分为两道:一道继续向西,到达土耳其西边的博斯普鲁斯海峡,渡海进入欧洲。另一道则向西南行,到达今红海岸边的叙利亚、约旦和埃及一带。由于当时环地中海沿岸诸国及部落均归属于罗马帝国,所以到达了红海岸边,也就等于到达了罗马帝国。这也是东汉甘英出使大秦(罗马帝国)所走的路线。

丝绸之路绵亘万里,横贯亚欧大陆,沿途地形复杂,道路东西联结、南北交错,共同构成四通八达的交通网络,为东西方政治、经济、文化交流提供了便利,是传播文明、推动人类社会发展的交通大动脉。

驼铃悠悠,马蹄声碎;大漠孤烟,长河落日;枯藤老树,古道西风;金戈铁马,烽火狼烟;胡笳虏塞,大纛雕弓。两千年来共同构成了丝绸之路特有的风景。

岁月悠悠,白云苍狗。宫殿焚毁了,关城坍塌了。当往日的繁华化作无边的砂碛的时候,被称为人类历史年鉴的古代遗存还在矗立着。在丝绸之路上,历史就这么静静地存在着。

当年鏖兵何处去,古来征战有谁归?故事已经过去,但历史遗址却永远在说话。穿越历史的时空,历经岁月的风雨,一座座古代遗址向人们讲述着一个个丝绸之路上的故事……

永远的丝绸之路:走过新疆/邵如林,邸明明著.-昆明: 云南人民出版社, 2004;