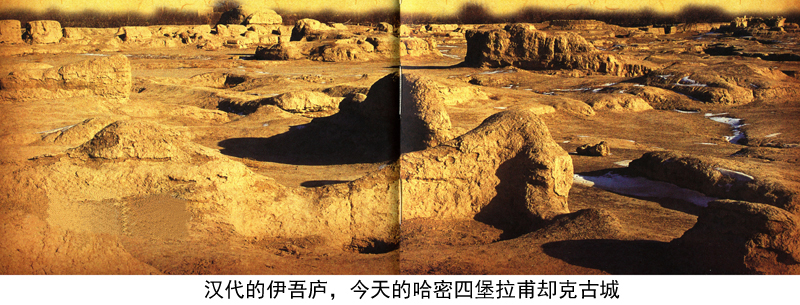

哈密四堡·拉甫却克古城

作者:邵如林 邸明明

天山以北这条路显然是最好走而且也是最便捷的一条。由于这条路正式开通于唐代,于是史称“新道”或“北新道”。哈密就位于进出丝绸之路北新道的咽喉处,是北路进疆的第一站。

丝绸之路进入新疆不久,即可见巍峨连绵的天山山脉出现在地平线上。横亘的天山把新疆分割为南北两部分,丝绸之路到此也自然顺着天山的走向分为南北两条通道。天山以北的道路沿途,大部分是优良的草场和肥沃的绿洲,而天山以南的道路,却沿着塔克拉玛干大沙漠的南北两级,逶迤蜿蜒在沙漠戈壁之中。丝绸之路在新疆就这样分成了南道、北道和北新道三条线路,天山以北这条路显然是最好走而且也是最便捷的一条。由于这条路正式开通于唐代,于是史称“新道”或“北新道”。哈密就位于进出丝绸之路北新道的咽喉处,是北路进疆的第一站。

哈密,古称伊吾庐,后称伊吾、伊州、哈密力。它位于新疆最东端、天山山脉的尾部,是新疆第一大绿洲。这里土地肥沃,物产丰富。境内的巴里坤盆地,是天山山系中著名的草原牧场之一,以出产良马和骆驼而著称。如今,这里也是新疆的小麦主产区之一,素有“东疆粮仓”之称。

哈密在汉时属于匈奴呼衍王和日逐王的游牧地。当时强悍的匈奴人控制了东起辽河,西至葱岭,南抵长城,北到贝加尔湖的广大地域,其政治中心也由鄂尔多斯渐移至漠北和河西走廊地区,并在西域置“僮仆都尉”进行管理。但匈奴单于并不满足于已获得的辽阔疆土,仍利用其优势不断向周围富庶的地区进行劫掠和扩张。公元前206年,西汉王朝建立后,匈奴骑兵屡次南下掠夺,战火曾一度燃烧至汉都长安甘泉官附近,“京师震恐”。前200年,汉高祖刘邦发兵32万北击匈奴,被围困于白登(今山西大同市东北)七日,刘邦差点成为俘虏。由此,汉王朝从建立之日起,便视匈奴为心头之患,不断开展针对匈奴的外交和军事行动。

公元前138年,经过文景之治休养生息后的汉王朝国力正盛,汉武帝即派郎官张骞出使西域,欲召被匈奴击走的大月氏共同抗击匈奴。张骞率百余人出使西域,在途经河西走廊时被匈奴扣留了10余年,后虽脱逃到达了大月氏(今阿富汗)等地,却没有达到与大月氏结盟的目的,但使汉朝对西域各国有了初步的了解。公元前129年,汉朝开始了大规模反击匈奴的军事行动,先后占领了河南地(今鄂尔多斯高原)和河西地(今河西走廊),使河西走廊至罗布泊的广大地域归汉朝所有。公元前119年,汉武帝再次派张骞出使西域,这次他顺利地通过已成为汉朝领地的河西走廊,成功地联合了生活在伊犁河流域的乌孙人,他们和汉朝军队左右夹击,击溃了匈奴,使匈奴在西域的势力大为削弱。公元前60年,匈奴发生内战,日逐王降汉。汉朝在乌垒城(今新疆轮台)设西域都护府,就此将西域正式纳入了汉王朝的版图,丝绸之路从此开通,并得到中央政权的有效治理和保护。

到了西汉末及王莽称帝时期,由于推行了错误的民族政策,导致西域各国人心背离,匈奴趁机重新夺回失地,再次统治了西域,丝绸之路又被阻绝,汉匈关系又趋紧张。公元1世纪中叶,由于上层集团发生分裂,匈奴自此分裂为南北两个对立的政权。南匈奴受到汉朝的大力扶持,北匈奴则在与南匈奴的争斗中节节败退。北匈奴呼衍王则以伊吾、巴里坤为基地,阻绝了丝路的北道,并连年派兵侵扰河西走廊,使河西各地一度烽烟滚滚,白天都不敢打开城门。东汉永平十六年(73年),汉明帝命奉车都尉窦固等率四路军北征呼衍王,追至蒲类海(今巴里坤湖),“取伊吾庐地,置宜禾都尉”。“投笔从戎”的假司马班超也参加了此次战役并屡立战功,随后班超被窦固委为汉使,仅率36人收服了西域诸国。

匈奴残余势力并未就此罢休,仍不时攻杀西域都护,抢劫商旅,隔绝丝路。91年,东汉政权派大将军窦宪率军出居延塞,大破北匈奴于金微山(今阿尔泰山),使匈奴这个曾经在北方驰骋纵横的强悍民族历经数百年的辉煌之后,不得不走上西迁之路,从此消失在中国的版图之外。

匈奴是个注定了要对世界历史产生重大影响的民族。从公元91年至370年,匈奴人由东向西,进行了长达近300年的洲际大迁徙。他们在艰难跋涉的西迁途中不断地进行征战,既在沿途遗留下不少部落,同时也大量容纳和吸收了沿途各地的部族,其中人数较多的是阿兰人和东哥特人。根据欧洲史学家的记载,匈奴人374年渡过顿河,376年进入多瑙河流域,次年攻入罗马帝国东部各省,在征服了周围的日耳曼人部落后,匈奴人遂以匈牙利平原为基地,建立起了一个东起咸海,西至莱茵河,南到阿尔卑斯山,北至波罗的海的一个强大帝国。在匈奴人和哥特人、日耳曼人等诸多“蛮族”部落的打击下,罗马帝国于395年分裂为东、西罗马帝国。447年,匈奴王阿提拉率军大掠东罗马(拜占庭)帝国,东罗马被迫向匈奴王纳贡。451年,阿提拉向西罗马帝国宣战,攻占了法国大部城镇并直逼罗马城下。罗马教皇利奥一世被迫与阿提拉签订了城下之盟。453年,阿提拉染病身亡,他的王国在争权夺利中分崩离析,被征服的部落纷纷独立,匈奴人的王国在驰骋欧洲近百年后终于瓦解。阿提拉死后500年,欧洲史学家送给他一个令人生畏的诨号“上帝之鞭”。意为阿提拉和他的匈奴人如同上帝的鞭子一样抽打着欧洲,推动了欧洲历史的发展。

在人类历史上,恐怕再也没有一条路像丝绸之路一样,影响过众多民族的迁徙,也没有一条路像丝绸之路一样,深远地影响过一个民族,以至于影响了整个世界的格局。

拉甫却克古城

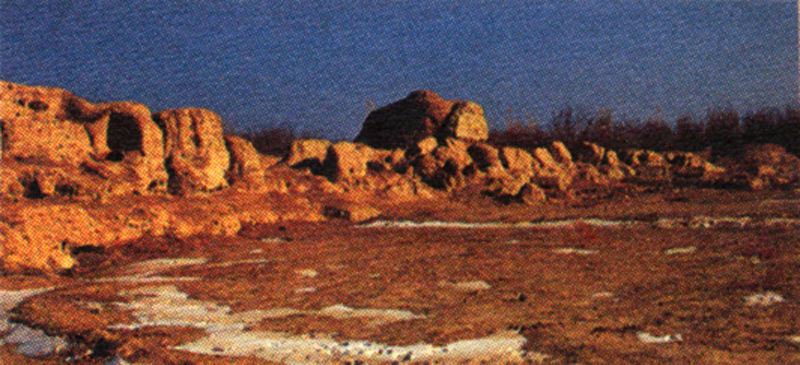

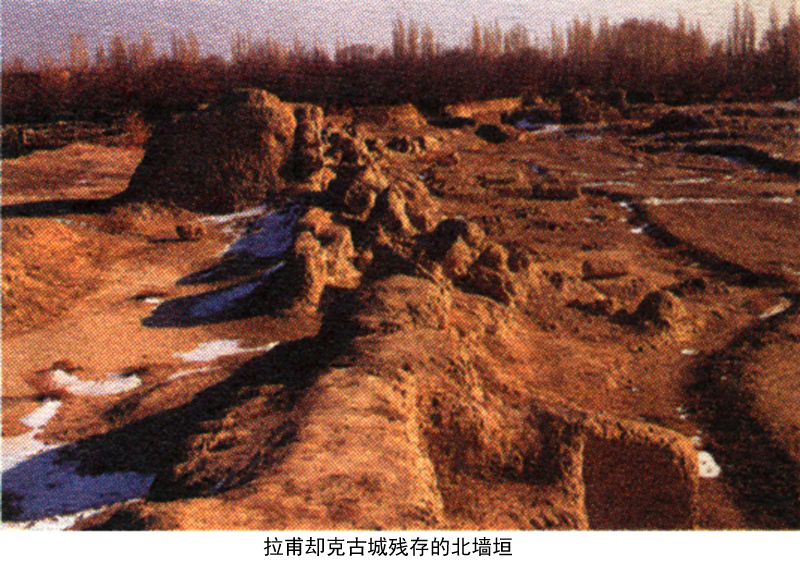

汉时的伊吾庐,在今天的哈密市以西数十公里的五堡乡四堡村中一个叫做“拉甫却克古城”的地方。“拉甫却克”系维语“四堡”的意思,该城建在白杨河两岸,分为南北两个部分。北城中残存的西城垣有60米长,北城垣125米长,并有角楼、马面等,残高达2至5米。南城中东垣残长100余米,残高4.5米,至今还存有大量的建筑遗迹。房屋形式为半窖半屋式,不见夯层,似与交河故城建筑形式一样,是在生土地面上掏挖而成,低矮窄小,许多房内屋角仍可见储粮用的坑洞。

城外东南数十米处,还有一处建筑遗迹,似为拉甫却克古城的附属建筑,内有一座被当地人传为“监狱”的建筑,有“监房”、“看守室”等。“监房”外的白杨沟边,生长着许多盘根错节的老桑树,枝条、虬髯,老态龙钟,据说大都生长了千年以上,至今仍叶茂果繁,它们想必是丝绸之路繁华时的见证。

东汉时期,奉车都尉窦固打败匈奴呼衍王时,就曾率兵驻守过伊吾庐。东汉政权在此还设置了宜禾都尉,进行垦荒种地,以满足军队的粮食供给。后来,北方民族鲜卑强大了起来,鲜卑后部就曾占领过这座城。到了公元92年时,东汉才再次收复了伊吾庐。118年,敦煌太守曹宗派索班率领1000多人到伊吾庐屯田。可没想到的是,这些人却遭到了北匈奴余部的偷袭,拥进城的匈奴人将索班和屯田的将士们尽杀在了这里。这桩血流成河的事件在东汉朝廷中还曾引发出一场弃守西域的大争论。多数大臣主张从此关闭玉门关,放弃西域。但班超之子班勇力排众议,主张收复西域。123年,班勇被任命为西域长史,率兵重新平定了西域。到了隋朝,曾经名噪一时的伊吾庐已经简陋破败得无法再安营居住。于是,就派大将军薛世雄和裴矩四处踏勘,终于将伊吾庐的新城址选定并建在了今日的哈密市。唐时,在拉甫却克古城设纳职县,属伊州(哈密)所辖。

历史就是这样,常常不经意地把一个十分重要而沉重的担子放在一个极其普通而平凡的地方。

看着拉甫却克古城的残破遗迹,怎么也无法把它同那座为它的弃守而让东汉朝廷大臣数度辩论的伊吾庐联系起来。毕竟,这里留下过奉车都尉窦固、假司马班超、中郎将任尚、长史索班以及成千上万戍边将士们纷乱的脚印。没有他们把汗水和鲜血洒在这里,肯定也不会有丝路北道的畅通和西域的安定。历史就是这样,常常不经意地把一个十分重要而沉重的担子放在一个极其普通而平凡的地方。

神秘的古堡·艾斯克霞尔

由拉甫却克古城向南30余公里,即进入号称百里风区的哈顺戈壁,这也是古莫贺延碛的一部分。这一带由于长年有风,飞沙走石,使地表呈水平分布,疏松的第三纪岩层被风剥蚀成形状各异千奇百怪的奇特的雅丹地貌景观,有的似殿堂、城堡,有的如龟兔、狮虎,形象万千,造型别致,横卧在平坦广袤的戈壁翰海上,使人不由得为大自然的鬼斧神工所吸引,乐而忘返。这就是新疆著名的四大“魔鬼城”之一的哈密雅丹奇观。就在这一片风蚀地貌中,在一处名为“艾斯克霞尔”的地方,坐落着一处神秘的古堡。

古堡位于艾斯克霞尔一座突兀的砂岩前,坐南朝北,修建在10多米高的岩体上。残长50余米,高约10米,土坯建筑,上下数层,由两座各宽约4米、高约10余米的堡垒形建筑和数座房屋遗址组成,墙体上箭孔、雉堞犹存。站在堡顶瞭望,周围情景一目了然。古堡所在位置,南可达罗布泊岸边的古国楼兰,西可至200多公里外的高昌、交河故城,北距汉军屯守的伊吾庐城(拉甫却克古城)仅30多公里,可谓咽喉要塞,军事重镇。但由于其失载于各种史书,便给它蒙上了一层神秘的面纱。尤其在距城堡不远处发现了距今三千余年的古墓葬后,使人们对古堡的建造年代更提出了多种不同的说法。也许,它只是汉时为保持丝路北道畅通而设在南通楼兰之路上的一个重要的戍堡而已。

永远的丝绸之路:走过新疆/邵如林,邸明明著.-昆明: 云南人民出版社, 2004;