东传佛教的通道——于阗

作者:王嵘

4

东传佛教的通道——于阗

于阗国位于丝绸之路南道,是佛教东传中原最便捷的通道。相传远古时和田河畔荒无人烟,印度无忧王的太子遭后母陷害被挖去双眼。无忧王得知后大怒,把负责保护太子的辅臣僚佐及他们的家族全部放逐到于阗的河流边定居下来。恰在这时,东方一个国家的太子因获罪也被流放到和田河沿岸。后来双方相遇,发生了战争,东方来的太子打败了西方的武装,统一了两部民众。后来他们就在和田河旁边修筑了都城,建立了国家。东西方文化相撞击,在这里实行最早的融合。

东方的太子当了国王,中国人和印度人在这里和平相处,安居乐业,和田河两岸一派兴旺景象。但是国王到暮年时,仍没有儿子。为了不致于断绝宗嗣,便到本国保护神毗沙门神祠去祈祷,请求赐给后代。国王的虔诚祈祷感动了尊神,这时毗沙门天神的额头突然裂开一条缝,从里面出来一个男孩。国王捧着这个天赐的孩子回到宫中,国人都来庆贺,但这个婴儿不食人奶,国王怕儿子养不活,就又到神庙祈求育养之法。这时,毗沙门天神像前的地面突然隆起来,形状就如女人的乳房,孩子见到就上前吸吮。就这样,这个神童成长起来,生得聪慧勇敢,才智过人。因为他是吃地乳长大,所以就给他取名瞿萨旦那,即“地乳”之意。

昆仑山也是母亲巨大的乳房,流出的也是地乳,汇成了万古不息的和田河,养育着世世代代的于阗子孙。

据文献记载,“于阗乃梵汉人相会之处,其俗土语非梵非汉,其字母与天竺一一相符,而民俗多同汉国,然宗教习俗与用语则几同天竺。”这里的梵和天竺均指印度,其土语应为于阗语,用的是印度波罗密字母,属于“非梵非汉”的伊朗语族。这种语言与古代印度西北及中亚塞人所用语言相同。因此,有学者考证古代土著的于阗人应是塞种人,他们使用的是一种独特的于阗塞语。

这样的人种和语言背景,必然导致印度佛教在于阗的传播和盛行。

《后汉书》称于阗“领户三万二千,人口八万三千,胜兵三万”,在这个八万多人口的西域大国中,仅佛寺中就达“众僧乃数万人”。可见其佛教之盛。

“于阗”的名字最早见于《史记》。《史记》还根据张骞通西域后提供的材料,记载了“于阗之西,则水皆西流,注西海;其东水东流,注盐泽。盐泽潜行地下,其南则河源出焉,多玉石。河注中国。”这里说于阗之西的河水都向西流,注入西海(流向境外,一说是里海),东边的河水都向东流,注入盐泽(罗布泊)。但张骞误将罗布泊当做黄河河源,被司马迁写入《史记》,讹传了两千年。

汉代西域36国中,于阗国(今和田地区一带)领有精绝国(今民丰县北)、扜弥国(今于田县)、戎卢国(今于田县以南)、渠勒国(今策勒县)、皮山国(今皮山县)等六国,可算得上是塔里木河流域的一个泱泱大国。

这些城郭之国,在塔克拉玛干大沙漠前沿形成一道绿色屏障。但是沙漠过于强大,沙暴常常骤然而起,村庄农田被吞噬,沙进人退,人们被迫离开家园,过去的居住地变成一个个废墟遗址。居民不得不另外寻找和重建自己的家园,在与风沙抗争中,他们留下了一代又一代、一个世纪又一个世纪的足迹。

然而,于阗及其属国,毕竟是大自然的宠儿。它们背靠昆仑山、阿尔金山,冰雪融化汇成一条条河流,和田河及其上游的玉龙喀什河、喀拉喀什河,往西有克里雅河、车尔臣河和许多小河流,及时地滋润着干渴的土地。在茫茫沙漠的“生命禁区”里,这一条条河流流出一行行热烈的生命赞歌和优美的田园抒情诗。绮丽而辽阔的绿洲、雄劲挺拔的雪山、混沌浩大的瀚海、时隐时现的王都宫城、香烟袅袅的佛殿宝塔,被涓涓溪流和巨川大河串联起来,构成一幅粗犷壮美的边塞历史图卷,留下了西域古代文明的一条永不消逝的风景线。

这些城郭之国,凭借着河流建城立国,组成自给自足的农业社会。他们引水灌溉,开挖的渠道纵横如网。但为了节省用水,各级官员对水利灌溉进行严格管理,“皆种五谷,土地草木,畜产作兵,略与汉同。”

中原汉文和印度佉卢文相继传入于阗,都作为官方文字和民间交流的文字使用。当地人并不是天生就能同时使用两种文字。汉代时于阗设译长,由译语人作语言交际的桥梁,久而久之,东西方两种语言文化便在这里交融、变异,形成于阗地域文化。

汉文和佉卢文的入主于阗,标志着东西方商业贸易的繁荣,文化习俗的深层次吸纳、扬弃和再生。

由于佛教的传入较早,于阗的佛教艺术首先脱颖而出,犍陀罗艺术植根于和田河沿岸地区,建筑庙宇、雕刻佛像、绘制壁画,起先都由希腊或印度的工匠画师担任,所以呈现出希腊、罗马风格的艺术景象。这种造型艺术线条简练,衣纹质感强,注重明暗对比,因而形象生动可感,富有立体效果。后来于阗艺术家也熟练地运用了这些艺术手法,进行创新和发展,直接影响了中原地区的佛教造型艺术。

魏晋南北朝时期,于阗成为塔里木河流域与龟兹、高昌齐名的强大国家,交通发达,经济繁荣,社会从奴隶制开始向封建制过渡。这里“买妇女一名”,“作价四十匹绢”。其“刑法”,杀人者死,余罪名随轻重罚之。于阗国王头戴金冠如鸡帻,头后垂生绢为饰,威仪有鼓角金钲,各种兵器,左右卫士近百人。王宫朱梁画栋,一派隆盛景象。

在传说中西王母生活过的昆仑之地,很长时期曾经是母系氏族社会。所以于阗国虽然买卖妇女,但妇女仍有一定地位。在宫廷,国王可以“与妻并坐接客”。在民间,妇人乘马驰走,与丈夫无异。死者以火焚烧,收骨葬之,上起浮图。居丧者剪发*面为哀戚,发长四寸,即就平常;惟王死不烧,置之棺中,远葬于野,立庙祭祀,以时思之。这里的妇女与中原不同,可以乘马驰走,与男子无异,保持了西域游牧民族的特点。而于阗的葬俗,则与波斯、印度比较接近。

当时于阗已达到较高的文明程度,“国中妇人皆辫发,衣裘袴。其人恭,相见跪,其跪则一膝至地。书则以木为笔札,以玉为印。国人得书,载于首而后开札”。南北朝时于阗妇女行西方单腿礼,但书写工具是中原木笔,钤印则为本地美玉,可见当时于阗人广采博取的开放精神。

这里的城镇发展很快,凭借条条河流,人们在沙漠前沿大兴土木,城乡繁荣,“人民星居”。特别是于阗王城“有屋室市井,果瓜菜蔬,与中国等”。而且,“城傍花果似洛阳,惟土屋平头为异也”。房屋是平顶,无窗,但有斗拱。使用木器家具也很讲究,卯榫结构坚固,雕刻相当精美,有人物、动物及花卉图案。这些器具用器,透露出希腊、罗马艺术气息。

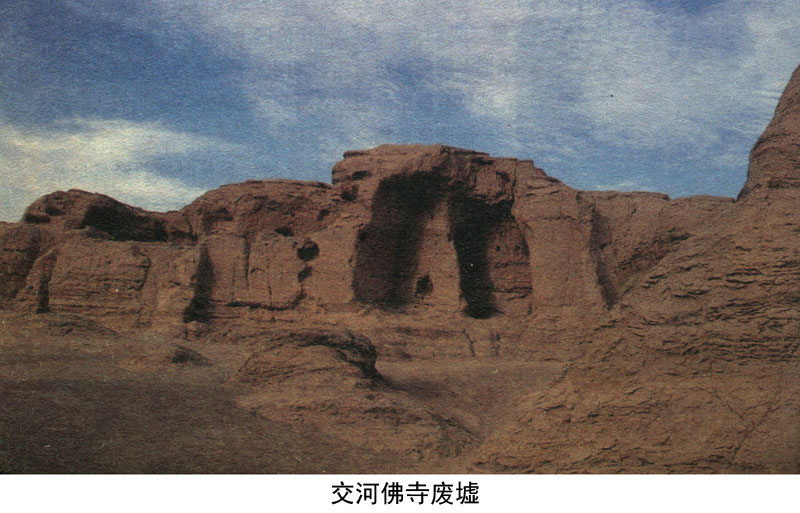

于阗佛教寺院的建筑宏伟壮观,规模空前。佛教信仰从王室遍及民间,成了于阗国教,是于阗佛教历史上最鼎盛的时期,因而也成了中原僧人巡礼的圣地之一。

第一位来到于阗国取经的中原僧人,是魏国颍川(今河南许昌)人朱士行。

当时的中原,正是群雄逐鹿、乱世争霸的三国时代。这是赳赳武夫们图王称霸的黄金时代,却是百姓庶民水深火热、生灵涂炭的灾难岁月。悲天怜人、佑助众生的佛教僧侣如朱士行者,就走上了解脱痛苦、寻找幸福的西行取经之路。公元260年朱士行穿大漠,涉戈壁,越乱河,跨高山,辗转来到于阗。他在这里研习探索二十多年,才找到正品梵文经卷,又费尽周折,派人将真经送回洛阳,从此开启了中原僧人取经、译经的新纪元。朱士行本人则留在于阗,潜心于佛教的研习探索,孜孜不倦地追求佛法真谛,最终以八十岁高龄圆寂于塞外异乡。于阗的人们为这位高僧筑塔一座,将他的骨灰埋葬于和田河畔。

朱士行首开先河,公元400年法显一行又自长安来到于阗,目睹了佛国盛况。法显为了观看于阗国的行像仪式,特别多停留了一段时间。这里流行每年一度的行像仪式非常隆重,从四月一日起王城里便开始清扫道路,装点街巷。城门上搭起高大的帐幕,加以美丽的装饰。行像那天,国王及夫人、彩女都住在城里。著名的瞿摩帝寺,是国王很敬重的一所佛寺,该寺雕塑的佛像首先行进,高三丈多的四轮载像车如同活动的殿字,装饰着金、银、玛瑙、珍珠、玫瑰、琥珀等七宝,悬挂着绢幡华盖,佛像立于中间,两旁由菩萨侍从,也都以金银雕饰,高居人们头顶。当行像宝车离城门还有百步之遥时,国王就脱去天冠,换上新衣裳,赤脚持香花出城门迎接,散花烧香,施以“头面礼足”之大礼。佛像入城时,城楼上鼓乐齐鸣,恭候在那里的国王夫人及众彩女向下抛撒香花,如雨点般的纷纷落下。行像仪式场面壮观,倾国而出,要延续半个月之久,人们对佛像的崇奉,达到狂热的程度。

从以上法显对行像仪式的记述,还可以看到于阗国的风俗民情。至于举国奉佛、国力强盛、社会安乐的状貌,更是跃然纸上。

魏晋南北朝时期,于阗佛教艺术的典型代表是雕塑。印度式佛寺建筑和犍陀罗式泥塑佛、菩萨,遍布于阗国及所属城郭之国。这些佛教雕塑品,为佛教东传中原,提供了偶像崇拜的范本和形象资料。

西域古寺探秘/王嵘著.-成都: 四川文艺出版社, 2007 ;帕米尔高原