佛寺隆盛高昌城

作者:王嵘

高昌文化史,

实际上就是一部佛教文化史。

为了能深入考察高昌文化艺术遗产,

就要把关注的目光投向高昌佛教的演变。

到十三世纪初,

高昌回鹘王归顺了蒙元政权,

这时的佛教虽然受到伊斯兰教的更大冲击,

但高昌的传统宗教文化和生活习俗都没有根本的变化,

佛寺仍旧隆盈,香火依然延续不断。

十九世纪末,最早进入高昌故城的俄国人雷格尔,介绍他在吐鲁番的发现时,曾万分欣喜地惊呼道:“那里有一个如同罗马城市一样的废墟!”

高昌故城离吐鲁番市区较远,有五十公里的路程,但那是最有魅力的地方。

汉朝将军李广利率大军远征大宛。铁流西进,跋涉千里,峰峦设障,沙漠阻隔,到达吐鲁番地方已是人困马乏,伤病疲惫的军士越来越多。吐鲁番气候宜人,物产富饶,正是屯田积粮的好地方,于是李广利就把疲惫伤病人员集中起来,筑寨建城,修造壁垒。登高望远,“地势高敞,人庶昌盛”,于是就给这屯田戍守的地方取名高昌。

公元前104年就在这里建立了高昌壁,设置了屯田驻军的最高指挥部戊己校尉,源源不断的中原汉人进入高昌,也带来了先进的文化和农业生产技术。

李广利在这里屯田戍守,建城筑垒是有先见之明的。由于匈奴势力强大,与中原汉王朝争夺西域,连年征战,这就是史称“自建武至于延光,西域三通三绝”。匈奴逞凶使西域与中原的联系三次断绝,中原王朝派出名将大军收复失地又使两地交往三次通畅,这中间高昌壁垒发挥了不可或缺的作用。

西晋灭亡后,中原流民大批西进,迁往高昌,建立了从属于中原王朝的高昌郡。高昌郡历时一百多年,空前繁盛,成为丝绸之路上东西方文明的交汇地和商业贸易的集散地。

公元439年,北魏灭北凉,甘肃河西走廊北凉残部进入高昌,建立了流亡政权。公元443年,正式树起高昌王国的大旗,立国一百四十年。其间高昌国的“刑法、风俗、婚姻、丧葬与华夏小异而大同”,高昌成为名副其实的西域政治中心,也成为佛教文化中心。

唐朝于贞观四年(公元640年)讨灭高昌王国,在高昌设西州。这时西州佛寺林立,商埠密布,来自中原和中亚、西亚、欧洲的商贾使节云集于此,出现极盛一时的气象。

公元840年漠北荒原回鹘西迁,占据哈密、吐鲁番、库车等地,高昌城头易帜,成为回鹘高昌王国的都城。回鹘国王原来信奉摩尼教,在高昌改信佛教,并将佛教推奉为国教,国内寺塔高耸,香火隆盛,弥漫着浓厚的佛教气息。高昌回鹘王国立国400年,大兴佛寺,开凿洞窟,塑造佛像,绘制壁画,使佛教在高昌达到了辉煌的巅峰。

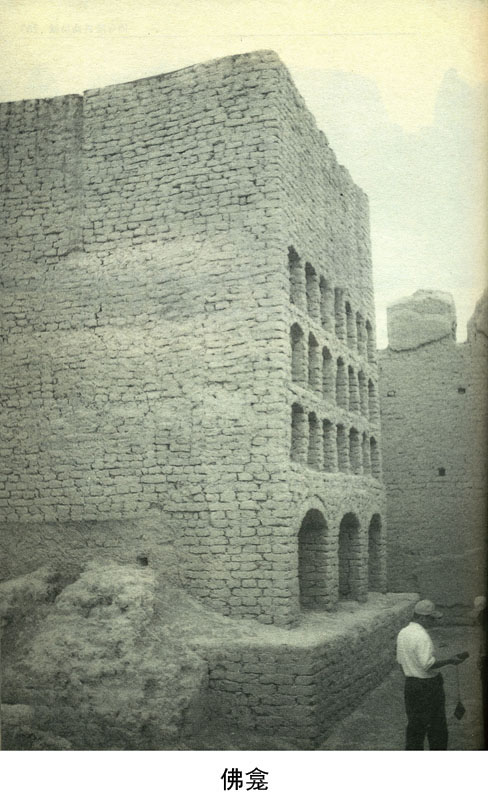

至今,在巨大的高昌故城废墟,首先映入人们眼帘的是那雄伟的佛寺、壮严的大殿、直指苍穹的佛塔。佛龛层层叠叠,排列有序,自佛塔基座之上,一直延伸到顶端,佛龛中残存的塑像和壁画,仍能勾起人们对昔日佛寺中那造型优美、色彩鲜艳、气韵生动的佛教造型艺术的遐想。

在高昌中心大佛寺的殿堂两旁,是一座圆顶高耸的讲经厅和屋宇高架的藏经楼,还有座座殿基、台阶、僧房、禅舍的遗址,以及道道断墙,垛垛残垣,浑然一体,历历在目。

佛寺附近还有一些类似中原的“坊”“市”,街区井然,建筑整齐,四面有巷口似的通道,沿着这些巷口通道,一会儿走进高昌居民墙高壁厚的深宅大院,一会儿又徜徉于一排排手工业作坊和广阔的货场,平整的商贸交易市场。

外城东南也有一座佛寺废址,残破的佛塔凌空而立,毁损的壁画斑驳可辨。塔的造型和壁画的风格,明白的向人们宣示,这是回鹘高昌时期的遗物。

从外城很方便地就进入了内城,因为城门早已无迹可寻。城墙断断续续,随处可以任意通行。内城亦呈正方形,西南两面的城墙,大部分还保存了下来。

内城偏北,有一座宏大壮观的堡垒式建筑,堡内台基上有一座高过15米的建筑直指蓝天。这个土坯砌成的高大建筑物,有几层台阶,可越过内城与宫城中轴线上的殿基相对应。堡垒四周围墙环立,建筑层叠,错落有致,给人以气派非凡的感觉。从这里出土的绿色琉璃瓦和雕刻精美图案的圆形石柱,可以想见当年宫室堂皇、楼阁巍峨的气象。

堡垒西北仅隔一水,还有一座类似的高大堡垒建筑,形成双堡相拥的格局。

当地乡民把内城堡垒称为“可汗堡”,一般人就认为这是回鹘高昌王国的王宫。其实不然,它应是早期的宫城,宫城内有王室佛寺。

在高昌城最北部,有一座宫城遗址,在宫城中轴线上,有四层殿的基址,有的遗址保存尚好。据专家考证,这座高达四层的宏伟官殿,才是高昌最后一个回鹘国王的王宫。宫城富丽堂皇,坚固严密。特别是建于宫城内的佛寺殿宇、佛塔基座的规模布局,都显示出回鹘高昌王国强盛时期的恢弘气势和佛教在高昌王国消亡的最后光辉。

峙立于高昌故城的那座宏伟的佛寺,穹顶镶银,佛身塑金,殿堂华丽,佛塔入云。身披袈裟的僧人口诵经文,手持法轮,川流不息的香客伏拜禁声;香火缭绕,钟磬有鸣,在顶礼膜拜的信徒僧侣中还有高昌国王相伴高僧玄奘在佛殿跪拜如仪的身影……

由于汉人在高昌人口中占很大比例,所以这里的文化闪射着强烈的汉文化色彩。不仅汉族语言文字和“胡书”、“胡语”兼用,而且还流传五经、诸子集、历代史。并“置学官子弟以相教授”。早于高昌郡时,就仿效中原传统设置了经学博士,文化教育和宫廷王室推行儒学(高昌王“于坐室内画鲁哀公问政孔子之像”),汉魏儒家思想在高昌文化中占有重要地位。

随着大量汉人为避战乱移居高昌,中原传统的道教文化也传入高昌,并在民间社会生活中产生深刻影响。高昌是佛教中心,佛教文化相当发达,在这种情况下掺入和包容道教文化,这又成为高昌文化的一大特色。

高昌地处西域,靠近佛教源头,不可避免要受到印度佛教的重大影响。但与此同时,高昌佛教又融合了汉魏以来内地汉文化和佛教中国化后回传的因素,从而形成了独具特色的高昌佛教文化。高昌佛寺多以汉人姓氏命名,如麹寺、马寺、张寺、阚寺、苏寺、崔寺、靳寺、裴寺、罗寺、董寺、程寺等等,反映出汉人聚族建寺和家族信仰佛教的情况。有的佛寺以官职名之,如抚军寺、都郎中寺、宿卫寺、大司马寺等,这些以官职命名的佛寺反映出汉魏门阀制度的影响。佛教在高昌的传播,非常适应汉文化传统,因而该地才出现佛寺“像庙星罗、僧榄云布”的局面。

高昌居民中,汉人和少数民族杂居比较普遍,但这些少数民族文化也有明显汉化倾向。胡人学习汉语蔚然成风,汉人学习胡语也很活跃,唐初设州使,就有“译语人”的职业,进行深层次的文化交流和对佛教经典的研习。

乐舞娱乐活动在高昌贵族和民间也很盛行,一方面是为适应佛教仪规而演奏佛曲,另一方面是内地汉人受当地民族喜歌善舞的风习影响而开展的民间乐舞娱乐。高昌乐器中有西域乐器琵琶、箜篌、筚篥等,也有中原乐器笙、箫、阮咸、拍板、钟磬等,还有高昌特制的乐器铜角。高昌乐舞可以说是集印度佛曲、龟兹乐舞、中原汉唐文化之大成者,由此创造了以高昌地区乐舞传统为主体的高昌乐舞。我们从高昌出土的各类绘画中,都可以看到。

小乘佛教,而北凉以来高昌汉人信仰大乘佛教,是汉地佛教回传西域的结果。后来高昌举国奉佛,人人修行,大量修建寺院,开凿佛寺。高昌城最大一座寺院建筑面积就超过一万平方米。

至唐代,高昌人口总数约五万,主要是汉族。历代高昌都城的建筑,都依照中原形式。整个高昌华声朗朗,汉风习习,一派塞外中原景象。以汉人信仰为主的佛教,遍及朝野,深入人心。

这样深厚的汉民族成分和汉文化基础,就是在回鹘势力进入高昌并建立王国后,也没有根本的变化,反而使笃信摩尼教的回鹘人,终于改奉佛教为国教,并在汉文化熏陶中设计自己的立国方略。从而使回鹘人在长达四个世纪的统治中,创造了高度发达的高昌绿洲文明。

高昌文化史,实际上就是一部佛教文化史。为了能深入考察高昌文化艺术遗产,就要把关注的目光投向高昌佛教的演变。到13世纪初,高昌回鹘王归顺了蒙元政权,这时的佛教虽然受到伊斯兰教的更大冲击,但高昌的传统宗教文化和生活习俗都没有根本的变化,佛寺仍旧隆盛,香火依然延续不断。

后来在伊斯兰势力和蒙古族战乱双重挤压下,吐鲁番连遭劫难,变成赤地千里。

1275年高昌城陷落,高昌回鹘王室不得不迁入甘肃永昌。即使如此,高昌仍没有完全放弃佛教信仰。丘处机西行朝见成吉思汗时,对高昌属地吉木萨尔佛教盛行情况作了记载:“王官、士庶、僧道数百,具威远迎。僧皆赭衣,道士衣冠与中国特异……时回纥王部族劝葡萄酒。”他又游历二城,至今昌吉地方,“其畏兀儿王与镇海有旧,率众部及回纥僧众远仰”。在丘处机西行三十年后的1253年,法兰西国王使臣鲁布鲁克造访了畏兀儿地区,更对这里的佛教活动作了绘声绘色的描写:

“进入这座寺庙,我看见拜偶像的和尚。在每月之初,他们都要打开寺门,披上他们的僧袍,献香挂灯,供奉百姓献的面食和水果祭品。这些畏兀儿和尚,他们无论到哪里去,总是身穿紧身红色衣袍,系一腰带,状如法兰克人,左肩至右侧着一袈裟,恰似四旬节执事所穿的十字褡一样。”

不仅如此,高昌人舍蓝蓝还成了藏传佛教的女喇嘛。她是在海都叛乱后随国人南迁,八岁时又随家人到京师,并入侍中宫真懿顺圣皇后。在宫中她拜帝师为师,削发为尼。居妙善寺时,她曾以古藏文、汉文和畏兀儿文书写佛经十多部。据说舍蓝蓝书写佛经,用的黄金达数万两。

高昌回鹘王室的内迁,实在是无奈之举。据说在伊斯兰教威逼之下,曾有大臣建议突袭入侵者,杀尽穆斯林。波斯文献说,畏兀儿佛教徒、大臣八剌必者赤向亦都护(国王)建议:“畏兀儿人应把别失八里(吉木萨尔)及邻近的穆斯林杀光,以备不时之需。”后来因阴谋暴露而被杀,这说明王室已有伊斯兰势力渗入,已无机密可言。在朝不保夕的危局下,回鹘王室才不得不迁入河西走廊。

十四世纪中叶,察合台汗国强大起来,强行在高昌、别失八里等地推行伊斯兰教。虽然佛教信徒们坚贞不渝,但因回鹘王国遭受重挫,所以吐鲁番地区的佛教岌岌可危,已接近尾声。

奇怪的是,伊斯兰教势力虽然诉诸武力消灭异教徒,摧毁佛教寺院,但据《拉失德史》记载,到十五世纪初,吐鲁番地方“大部分居民是异教徒,崇拜偶像,他们有极美丽的大偶像寺庙,并且有很多偶像”。

吐鲁番佛教残余的存在,可能招致伊斯兰教的最后攻势,给予致命打击。终于使兴盛了一千五百多年的吐鲁番地区的佛教,最后陷于灭顶之灾的境地。

西域古寺探秘/王嵘著.-成都: 四川文艺出版社, 2007 ;高昌古城 吐鲁番