重返和田

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

我元月17日抵达库车,在此停留的时间不仅短而且还很繁忙。就是在此地,我最后决定了横穿沙漠盆地抵达塔克拉玛干沙漠南缘的旅行计划,并做好了一切准备。在抵达库尔勒之前,我听说有一封来信,是拉伊·拉姆·辛格通过若羌抵达和田后写的。信的内容是关于那次徒步旅行调查的结果,该调查是我上个春季指导并安排的,是由和田的几位寻宝的老向导们实施的,结果他们在于田及和田下端的沙漠地带发现了几处未经调查过的遗迹。一封来自老朋友和家务总管巴德鲁丁汗的信,此人是在和田的印度和阿富汗商人中最年长的一位阿克萨喀拉(Aksakāl,维吾尔语,意为老人——译者)。这封信是刚到库车的一个商人给我带来的,从而更加确证了上面我听说的消息。信上主要谈及在这些遗迹的部分地区发现了大量老房子,也就是建筑遗址,还提供了这些房址的确切位置等详细情况,最后他确信这些会使我尽可能用更多的时间对这些遗址进行勘察,以免春季天气变热和沙漠风暴来临后,妨碍在此实施调查。

穿越塔克拉玛干大沙漠的决定

的确出于这种考虑,我被迫尽早向南走。同时也因报告在克里雅河流下游附近发现一处喀拉墩遗址,自我1901年的访问之后,那里又有了更多的发现。因此,我决定直接从库车南下,前往流入沙漠而断流的克里雅河流的终端,走此“近道”以便节省时间。我明白要从此处穿越沙漠是非常艰难的,同时也是相当危险的。

造访库车的遗址

这里我要简要解释,在库车停留的一个星期内,我为何没通过各种手段增加一些延期的劳力。如吸收那些曾经在这个既大又重要的绿洲地区的许多古代遗址中工作过的人,也就是指在过去五年中,为日本、俄国、德国和法国考古探险队效力的人们。主要原因是我竭力安排时间,使自己能够调查所有距库车只有一天路程的重要遗址,如位于库木土拉、克孜尔尕哈和克日斯(Kīrish)等地的有趣的寺庙洞窟,以及杜勒都尔阿库尔(Duldur-ākhur)和苏巴什(Su-bāshi)(图119)的大寺庙遗址。后两个遗址,在伯希和教授率领下,法国探险队显然进行了全面、系统和认真的清理,取得的收获想必令他们十分满意。可能是通过一种完全不同的途径和手段,他们还从当地的阿富汗商人手里搜集了一批有价值的文书,那都是1890年起库车出土的大量重要的古代文书资料,其中包括著名的“鲍尔文书”。现在这些文书主要都收藏在霍恩雷博士创建的英国收藏馆内。

库车重要的古代遗迹

库车在各个时期都是塔里木盆地中最重要的地区(国家)之一。同时它也是和田地区重要的领地,不仅是因为它所处的地理位置特殊,还因为它在佛教艺术和文明等方面所起到的重要作用。因此,非常幸运的是西尔文·烈维教授,在其权威的论文中,证明以前曾解释为吐火罗B种的奇特的印度—欧洲语言与库车当地曾经一度使用的语言是一致的。同时,他还对《史记》和其他文献材料中记载的有关库车的所有历史资料进行了清晰和广泛的分析。这使我更加明确,应保留哪些观察到的有关库车历史地形方面的资料,以及哪些特殊地理条件决定了这一广阔和繁荣的绿洲区在古代的重要性,并将它们都收录在我的第三次旅行的报告中。那样,我才能花几个星期的时间,对实际种植区和曾经一度是其组成部分的区域进行仔细调查,诸如沙漠以东、南和西部地区。并且还证实,在这些长满灌木的沙漠地带发现的无数散布各处的古代遗迹的消息的确属实。这里与塔克拉玛干南部的古代绿洲地区的情况相同,干旱问题本身早已引起考古研究者们的极大重视。

穿越沙漠

元月25日我离开库车镇,次日抵达南部最远的居民区沙雅,现此地为一个独立地区的政府驻地。在此我停留了一天,主要为我的大部队做好最后的准备,如解决他们一个半月的给养等问题。元月30日我们向南走,穿过结冰的塔里木河后,就将那最后一间牧民的小木屋甩出很远。经验证明,试图穿越长达180英里的高土墩地带,显然是一次艰险的旅行。

与塔里木河道平行的达坂

在阿其克河,我们通过了偶尔从塔里木河流获取水源的最后的干河床遗迹,随后我们又翻越了西东向较高的沙石山脊或达坂,距我们的317营地直线距离大约只有28英里。这些达坂恰好都与塔里木河道大致平行分布,这一点明确说明这些地表上的流沙系统主要是受到与其分界的大河床的影响而形成的。我们在不同地方路过的那一片片光秃秃的泥土地带中,没有获得任何石器时代或其他时期的遗物。那么,也就无法证明这地方史前是否与今日的一样,被猎人和牧民们的临时小居址所占据。

达坂的方向变化

从317营地向南行,我们注意到了一个明显的地形变化,形成的沙石山大多相连,而且都比较高,与独立的沙丘有明显的区别。达坂距我们的道路很远,它们高度估计一般都在安全线之内,但在某些地方高度可达150英尺,或更高,绵延几英里,而且现在北部的东北至南部的西南地区达坂没有任何变化,都是光秃秃的。克里雅河下游河道蜿蜒曲折的变化,恰好是由大沙漠盆地中崎岖的坡地的外形(等高线)所决定的。而且达坂的方向是绝对正确的标迹,它能够证明克里雅河曾经流达这里;我们无论是在干枯的河床上,还是在仍然有水的河床上都发现了流沙堆积形成的达坂,而且它们基本上都是与河流平行存在的,这种现象我们随处都可观察到,不仅是在塔克拉玛干沙漠腹地,还包括罗布泊地区。

成片生长的胡杨树

在距317营地南部直线距离13余英里处,每隔一段距离我们就能看到成片生长的胡杨林,其结构非常显著。各处的树木都是成行排列的,方向基本上是由东北向西南,或由南向北。在塔里木盆地中,河边丛林带的野白杨和其他种类的树一般也都是靠近河岸,或以与河床平行的方式分布,这的确是事实。这里需要补充说明一下,我从318营地向南走的三段路程中,每间隔一段距离也观察到了同样的现象,即有成排的胡杨树出现,但量相对较少,其中有些还活着,但大多数都已枯萎。在这个停留点,我们仍可以通过在浅洼地挖井取水,但在我们接着抵达的下两个营地就不可能了。在我们到达320营地之前,也就是在距320营地几英里的一个地点,我们首次发现了一条古代河床的痕迹,走向由南向北,河床很窄且很陡,一部分已被沙丘覆盖,无疑这是由水流冲积形成的。

干枯的克里雅河流三角洲的最北端

第二天傍晚,即2月6日晚,确定了我们所处的方位为南190度西,我们抵达了一个大达坂,高300英尺左右。当我们攀登达坂时,突然发现我们面前是一片干枯的树林带,无疑标明是干枯的克里雅河流老三角洲的最北端。在321营地,在多年以前已枯竭的河流侵蚀的洼地上,我们打了一口井,解决了饮水问题。正如我们所期盼的那样,我们已准确地到达了被很高的沙丘覆盖的古代三角洲的终端,即克里雅河的断流处。从这里我们开始了穿越沙漠的最艰难的一段里程。为了寻找水源和向导,我们在这最靠不住的干枯的三角洲经历了各种艰难困苦。我还要附带说明,我们又走了6段里程后,才找到了那条已干枯的河流,河面已结了一层薄薄的冰,同四年前证实的一样,这条河流已经改道。与1896年赫定博士发现时的情景比较,现它已向西迁移了相当一段距离。

早期调查的痕迹

在323营地,我们进入了严禁入内的干枯的三角洲,走到直线距离大约25英里的地方,我们第一次发现了人类留下的痕迹。主要是从小型破院墙式的建筑中推测出来的,这种建筑与我们通往楼兰遗址的途中看到相当数量的建筑很相似,它们都是在古代河床被侵蚀地面上发现的,很显然是源于前期新石器时代的遗迹。向南再行9英里多,在同一条古代河床上,我们发现了一块烧焦的木头,以及早期人类造访过的痕迹。我们又走了大约24英里后才扎营。在此处我们发现了过去曾有人短期居住过的证据,那是一间毁坏较严重的牧民的小木屋。登上这真正意义上的干河床,大约又行走了两段路程,我们穿过了光秃秃的沙丘地带和枯死的胡杨林带,进入了一个充满生机的河边种植区。最后我们发现我们已到达尧干库木(Yoghan-kum)附近的牧场了。1901年我在此地时,就已辨认出该地是克里雅河三角洲的最上端。沿途已经过了喀拉墩遗址约4英里,但我们却没有意识到。

克里雅河至塔里木河的通道

1901年我勘察的一个烽燧遗址,使我曾有机会探讨古代可能有一条由克里雅河终端至塔里木河,然后抵达库车的一条常用的道路。我从实践中获得的经验,以及穿越沙漠时简单记录的调查结果,促使我作出这样的推断。我仍然相信,通过在一条线上修建许多井和烽燧来开辟道路,与我们经过的这条道大致相似,而且在特别容易迷失方向的道路旁竖立标记也是很实际的。根据戈厄纳先生1893年的报告,大家都相信,这条通道实际上是于田很能干的阿木班(Amban)策划的。如果观察塔里木河流最南端的干河床地带,以及通古孜巴斯特(Tonghuz-baste)牧场以下一两段路程的地方,我们会发现这两个地区之间几乎是大片寸草不生的荒芜区域,再考虑其间的距离之长,我认为这条通道现代不会成为一条常用的商道。

早期的地理条件

克里雅河的终端从那时起就因过度干旱而开始萎缩,所以到了汉代,甚至到了唐代,这里各方面的条件可能已逐渐好转,但却找不到直接的历史和考古方面的证据来证实这一点。正如前面已经谈到的,这里的地形特征表明克里雅河曾经抵达或接近于塔里木河流,但我通过各种途径都无法确定克里雅河变化的大体年代。米尔扎·海达尔认为克里雅河是所有注入沙漠东部大湖的河流之一,尽管他的断言不是直接或间接来自于调查实践,但却代表着普遍和流行的看法,主要原因可能是新疆的水文学通常是含糊不清的缘故。

穿过塔克拉玛干沙漠的“盗贼之路”

对当地地形情况的了解使我坚信这条穿越沙漠的捷径,从很久以前,特别是在紧急情况下,偶尔会使用。事实上,那些现已到过克里雅河终端的猎人和牧民们普遍确信这是一条“盗贼之路”(Oghre-yol)。就是因为这种诱惑,促使那信心十足的寻宝向导吐尔迪前来给我帮忙。大约在1903年,他与和田人伯克(Bēg)为了逃避汉族自治政府的干涉,也尝试从克里雅河终端穿过沙漠到达沙雅,那次冒险探宝旅行的结局非常糟糕,无论对伯克,还是对诚实的吐尔迪。这些不可靠的探宝者、或者是由强盗和其他人员构成的探险队,他们必然要避开那条主干道,走此捷径穿越塔克拉玛干沙漠。那么,这条捷径对他们就自然很有诱惑力了。就是在这个意义上,我相信,我们有必要将古老的突厥寓言中流行的传说,或达特克拉(Tadhkira)翻译出来。这个传说主要虚构了一群来自塔里木河流域的穆斯林武士,通过克里雅河通道,向于田周围的异教徒发动了一次突然袭击的故事。

重返喀拉墩遗址

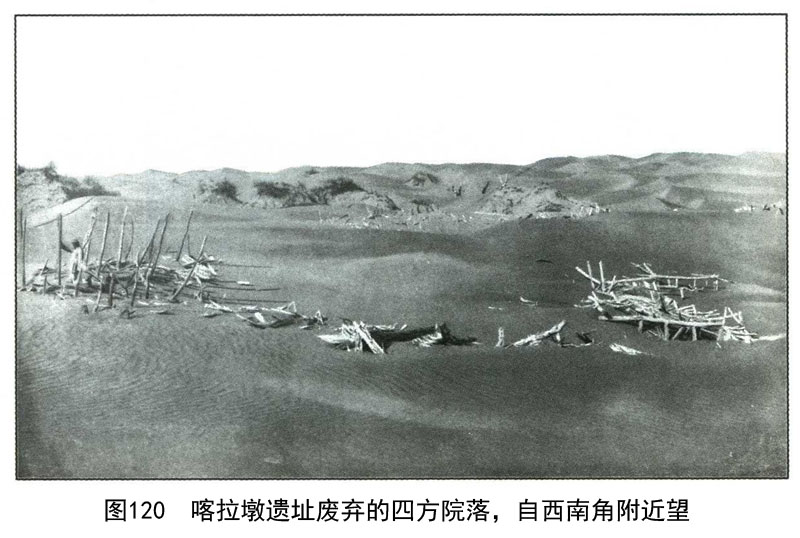

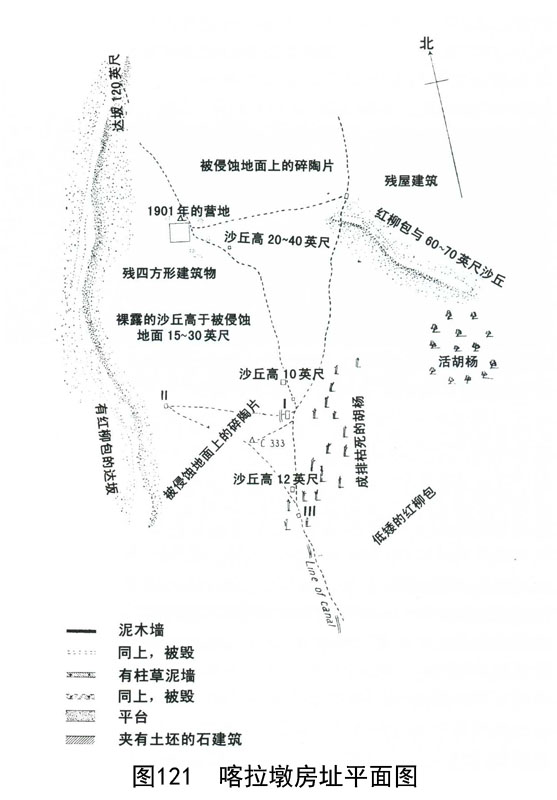

1901年底在那条河流旁边,我再度调查完现已被完全遗弃的通古孜巴斯特遗址后,就从沿途遇到的牧民中挑选向导,又添了一些劳力,然后再度向喀拉墩遗址走。自我1901年考察此遗址后,就有报道说在沙丘堆中又发现了不少遗址,这次我亲眼目睹了这些遗址,只是觉得它们的数量和范围相对还是比较小。其中那个四边形的大遗址发生的变化较小(图120),该遗址中一些没有被高沙丘完全覆盖的部分,那时就被清理过。其他地方,如南部及东南部地表空旷,而且沙丘较矮的地方发生的变化较大,这里不仅遗址的面积已相对扩大,而且还发现了以前未曾注意到的暴露在外的居住遗址。如图121所示,在可以看到这些遗址的区域内,遗址是由南至北分布的,南北距离近1英里,宽度1/3英里。此外,还能看到大片被侵蚀的空地,地表残留许多破土块。在由此向南延伸半英里的区域内,一直都能找到散布各处的这类遗物。此行最有趣的发现是我返回了原遗址时,在沙丘堆中找到了两条灌溉水渠的痕迹,而且每条水渠在不同的点都有发现,是由南向北流淌的,它的底部宽度约1(又)1/2英尺。另外,我们还发现了种植的已枯死的白杨和果树林。将上述水渠和树林遗迹相结合,就能够证实在这个堡垒的遗址附近一定存在一个农耕区。

房址的发掘

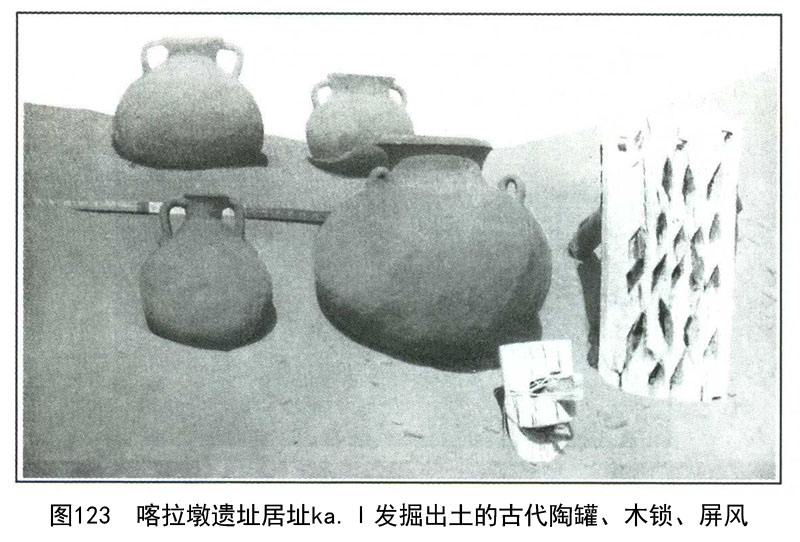

遗迹中最大的Kai.Ⅰ(图120、122)遗址,是一间面积最合理的房子。墙壁是用泥和木头修筑的,这与尼雅遗址中发现的那些房屋的建筑方式完全相同,甚至房间的整体布局以及内部设计也都与尼雅遗址很接近。然而,这里所使用的木料基本上是野白杨,这与楼兰居住遗址中使用的材料大体相同。我们对位于主要部位的一间房屋进行了清理,其内部填满了6~8英尺厚的沙子。由于遗址距一个高12英尺左右的沙丘较近,大房间东部的一些房址就没有发掘,主要是因为人手太少的缘故,我们合计只有十二三个人。同样,对房址外面高高的垃圾堆也都没有清理,或许其中还残存有考古价值的遗物。其中可能提到了木头锁和钥匙、类似剑的铁工具、几个双耳陶罐(图123),以及不同种类的很结实的毛织物残片等,这些均与尼雅和楼兰遗址出土的同类遗物非常相似。图123中的一片透雕木板画也是如此。一个方形木板,也是尼雅遗址出土的木器中常见的形制,只可惜上面的文字已不存。

其他被沙漠中掩埋的居住遗址

在Ka.Ⅱ遗址,我们发现了主要用泥和木头建筑的一间房址,因风蚀被严重破坏,后来又被生长的胡杨树覆盖。现在这些胡杨树都已枯死,并在沙漠中形成了高约7英尺的锥状物。清理这间房址,没有发现任何遗物。第三间居住遗址Ka.Ⅲ(图124)也被掩埋在仍然活着的锥状胡杨树丛中,墙壁也是由木头和成捆的芦苇和杂草垂直固定的。除一件大陶罐外,这里出土的唯一一件遗物是一张素面木板床,长7(又)1/2英尺、宽4(又)1/2英尺。另外,还有四个小型居住遗址,这些房址要么是完全遭风蚀,只残留地基部分,要么是被很高的沙丘掩埋,均因人手有限,而无法进行发掘。

农耕区遗址

虽然新调查的遗址和发现的遗物都比较少,但却给我们提供了确切的证据,证明在沙漠深处一定存在过一个小型农耕居住区遗址,而且小的烽燧遗址也不只一个,正如我以前所推测的那样。关于该遗址可能存在的年代,我认为不仅要考虑其特征,还要结合新调查的结果,这样才能使我们对它有一个更加清楚的认识。从居住遗址的建筑方式和出土的日常生活用具的形制上的相同,我们完全可以断定该遗址的年代大致可以归到尼雅和楼兰遗址被遗弃的时期,即相当于公元3—4世纪。这与我们在Ka.Ⅰ附近发现的两枚钱币的年代相吻合。两枚钱币均为五铢钱,显然是公元2—3世纪的遗物。我第一次在此勘察时,发现的钱币共计有14枚,基本上都是五铢钱,还有少量没有铭文的其他钱币。1901年,我在四边形遗址内发现了几张小纸片,确定它们的年代不再成问题,是因为在楼兰的发现证明,在塔里木盆地除用木头片写字外,还用纸张。如果其他地方没有再发现更早的证据,那么就可以确定这种书写方式是3世纪中期在塔里木盆地开始采用的。但不知什么原因促使人们放弃了该居住区。

穿越塔克拉玛干/(英)奥雷尔·斯坦因著,巫新华等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;