吉德拉尔之古迹

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

考古遗迹清单

由于与吉德拉尔历史有用的资料非常稀少,我备加渴望着利用一切可能的机会,在快速通过此地主要谷地时,对任何保存下来的遗迹进行调查。我知道在一个受限制的、相对贫穷的山区,那里唯一现成的可利用的建筑材料就是木材和石块,因此不可能期望有什么显著的遗迹。我有各种理由感到荣幸的是诺利士上尉(Captain E.Knollys)对我的关照。他是吉德拉尔行政长官助理,曾答应我的要求,帮助我收集当地有关任何存在之古迹的信息。幸亏有他给我提供的清单,我才得以迅速地翻过洛瓦里山口,也幸亏在他的指示下,瓦法达尔汗(迪万伯吉)给我提供了详细的说明,我方得以记录下来并部分地检查了那些具有考古学价值的遗物。

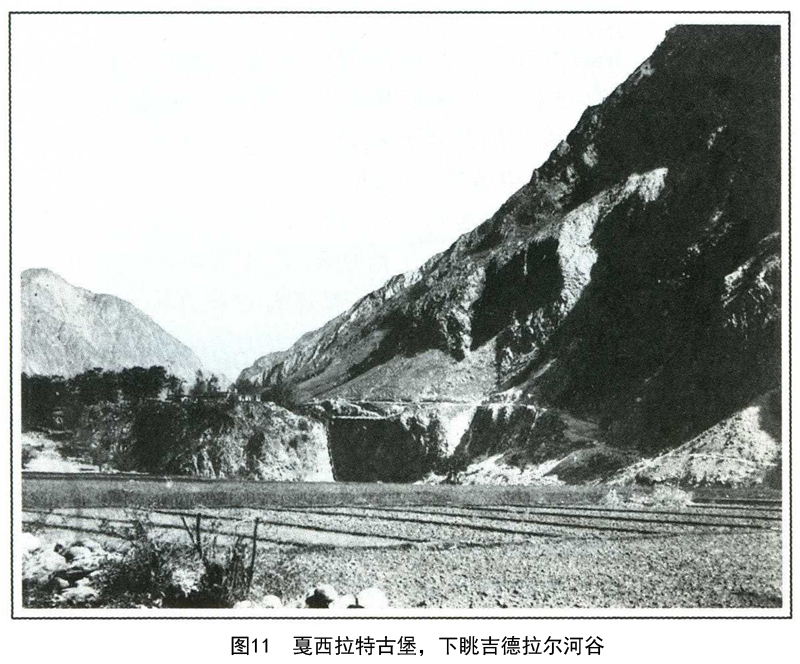

戛西拉特之岩刻

那份清单中提供给我的,我路途中遇到的第一处“古迹”,实际上给我带来了一些失望。因为那处据报告位于戛西拉特(Gahirat)城堡(图11)以上2英里在河左岸的岩刻遗迹,实际上仅是一些华丽的两行诗诗句。诗句用波斯文书写,是根据德里的莫卧儿(Moghul)王朝大王宫中所题写的加罕吉尔(Jahāngīr)之著名诗句摹写的,看起来它们是受18世纪或19世纪吉德拉尔的某些统治者之命而铭刻上去的。这种题铭看上去毫无意义,只是显得很宏大,刻在河面以上足有100英尺高的峭壁上,倒适于做一种所谓“王中王”之类的记录,就像大流士(Dar-ius)在贝希斯顿(Behistūn)所做的那样。但在我看来,某种程度上它像是一种自我炫耀的符号:吉德拉尔的头人们,不管其所辖山地多么有限,很多世纪以来一直以拥有“巴德沙王”(Bādshāh)封号而自豪,而且他们的小朝廷对波斯文化并不陌生。在这些用现代五彩拉毛粉饰法装饰出来的两行诗间,有着大量的湿婆(Siva)神的三叉戟符号。毫无疑问,这些符号表明了那些常常被召募来戍守吉德拉尔的廓尔喀人(Gurkhas)的宗教倾向,而且在不远的将来它们就会变成一种古迹,来证明现在印度方面初次对这些山地建立的政治控制。

堡垒式村寨之缺乏

我在吉德拉尔之最初两天旅行(5月4日和5日),是把我带到其“首都”,但并未显示出有任何其他明显的古代遗迹存在之迹象,它们只是帮助我熟悉了一下吉德拉尔地方存在了很长时期的君主专制统治方面的准否定证据。与斯瓦特和班杰戈拉的谷地相比,我们经过的大型村落,即使是在边侧河谷之河口有土壤和水源可供耕种的地方,也未见到任何瞭望台和堡垒式居址,而这在南方更远处的帕特汉边境地区的聚落中,对安全来讲是不可或缺的。从防卫的重要角度来考虑,确实像在米尔喀尼(Mirkanni)和德罗什那样,有几处塔楼式要塞看上去已有些年代了,但是这些要塞从每个方面来讲,都只是梅赫塔尔用来庇护他的官员们的堡垒,或用以防卫从南方过来的交通线的。

吉德拉尔之城堡

在万花筒般的篡权与骚乱之中,这个山邦的现代政治史被搞得像一团纠缠不清的网,充满了阴谋、谋杀与变节。因此,安全问题对统治者本身来讲,始终都是要最先考虑到的。梅赫塔尔们的城堡有着高大、密集的方形瞭望台,建在四周掩映的巨型村庄群的中心,构成了吉德拉尔的首都,它很明显地带着环境条件的印记。这座城堡之基础和形状无疑都很古老。巨大的石、木建筑,曾承受了过多的变故和意外,以至于无法再承受下去了。就连最近发生的一次事变——即1895年那场记忆犹新的围攻,也经受不起了。当我访问此城堡时,在清真寺和环绕着城堡外侧殿堂的精彩的敞开的走廊里,我还看到了大量的灵巧的木雕,也许都有数世纪之久了,它们仍保存在那里。其包铁的高大的门,亦是一个古老时代的遗物——正是通过这里,那些成功的觊觎者们,一次次踏上了充满血腥的喀什喀尔“塔赫特”(Takht)之路。

由于当地的原因,我只能在这座城堡中做非常匆促的调查。除了这座梅赫塔尔们世代相传的古堡之外,吉德拉尔的首都还有一些其他古迹。还有一座古堡遗址,据说是拉伊斯时期的遗物。在靠近其官衙处有一些塔楼废墟。实际上在其石头建筑的墙上,并没有显示出明显的时代特征。对我来讲,也不可能从那座精致的、以“玛斯吉德巴扎”(Bāzār Masjid)著称的据信是吉德拉尔最古老的清真寺建筑上(见图10),推断出任何明确的年代来,它的木构圆柱和拱门建筑风格很明显具有撒拉逊(Saracenic)晚期的特点,该类型建筑,在全伊朗都有发现。

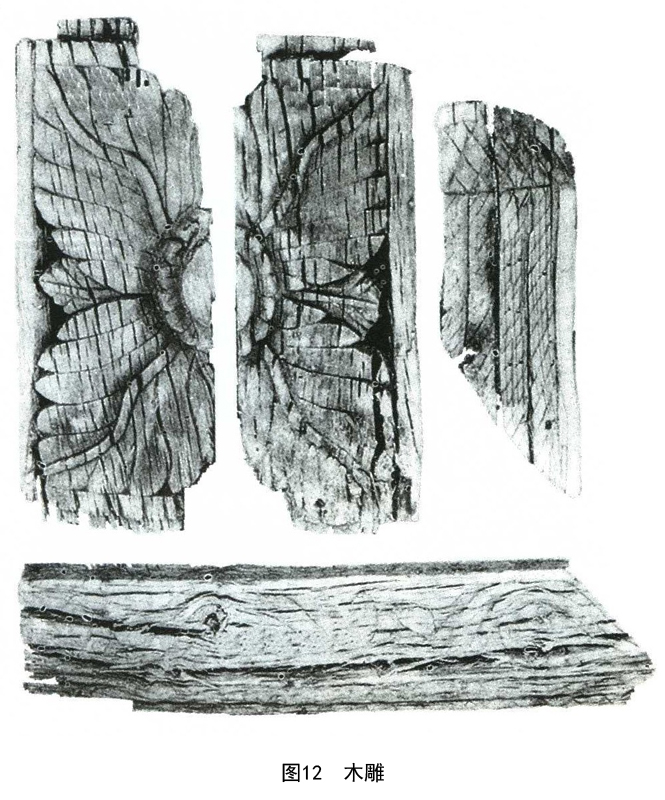

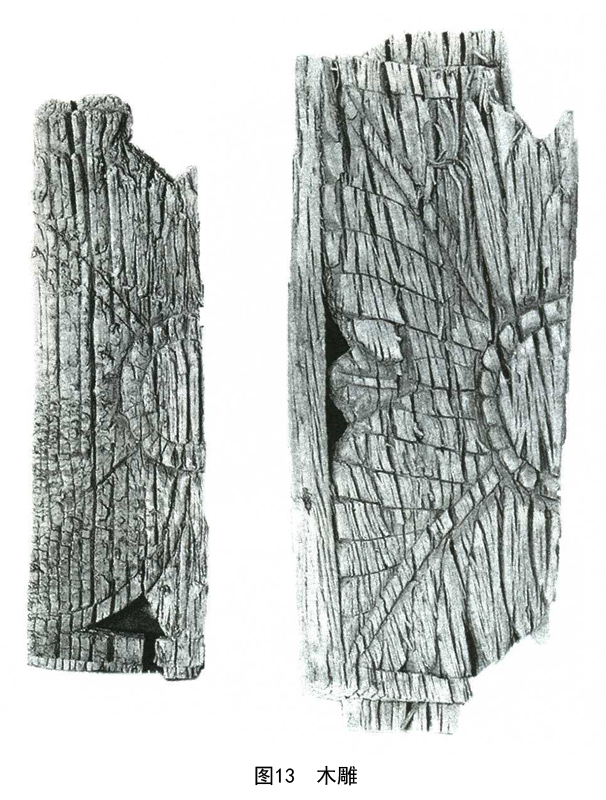

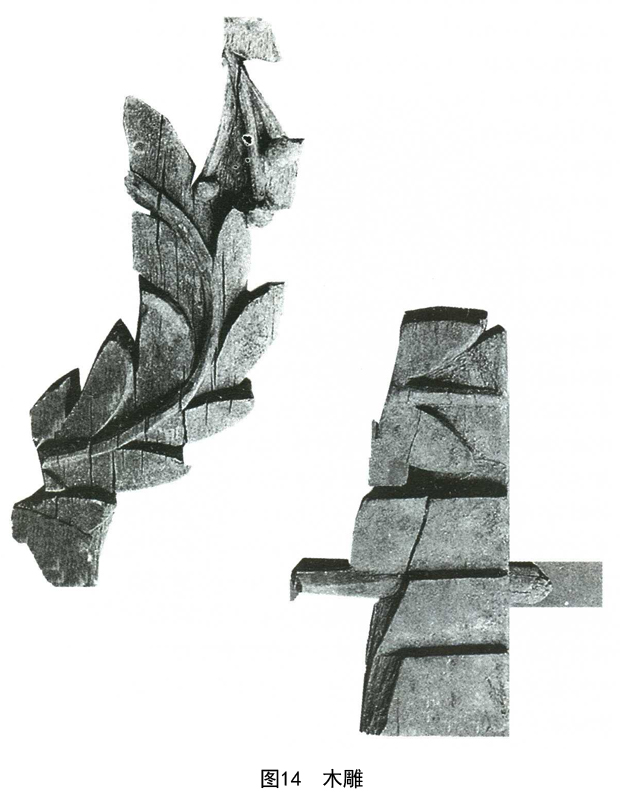

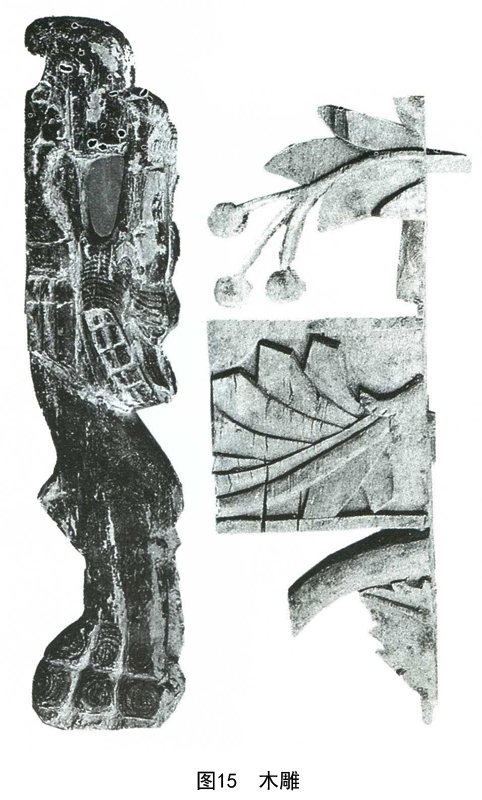

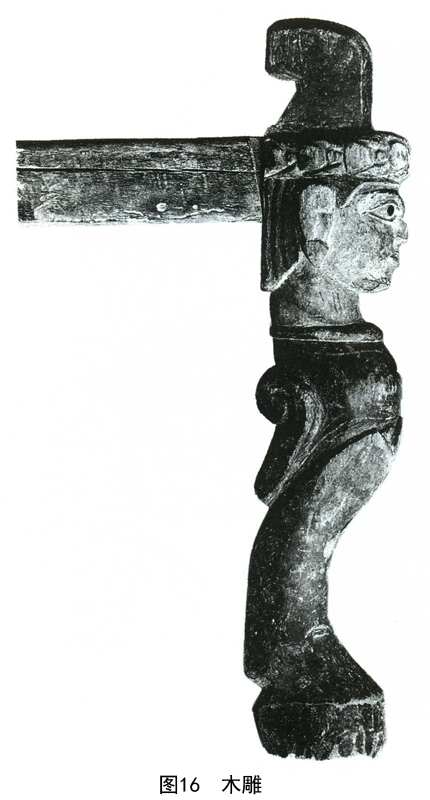

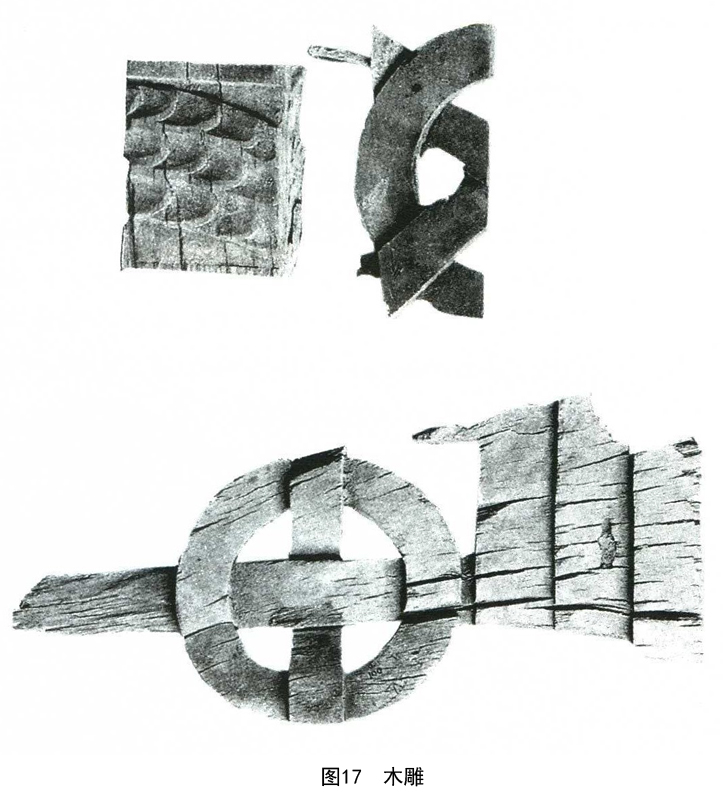

吉德拉尔之木雕

吉德拉尔有一座老房子,在1895年的骚乱之前曾被当做政务总管的官邸,现在它又殷勤地接待了我。我一抵达那里,即感觉到了它那真正本土的特色建筑风格。在其所有的主房间(从它们的大小尺寸上来看,几乎可以叫作大厅)里,用喜马拉雅杉树做的圆柱精雕细刻,排列成四边形,支撑着屋顶。那种寻常类型的吉德拉尔式通光和气孔,原本具有古代建筑特征,令人很感兴趣,我在后面将提到它们,但现在它们上面又加上了现代天窗。圆柱上装饰性的木雕尚未遭到改变,在这里我立刻被它们流行的装饰图案打动了。奇怪的是这些图案,在我看来竟然很熟,其中有几种像四瓣铁线莲似的花朵图案以及八瓣莲花外带一个圆圈之图案,看起来极像是1901年我在塔克拉玛干沙漠之尼雅遗址中发掘出的古建筑构件上的木雕和家具上的装饰图案之复制品。这些图案很明显受到了犍陀罗艺术风格的影响(图12~17),这种影响是直接从斯瓦特和喀布尔河流域那边传布过来的么,抑或它本身即说明其是从巴达克山和古代巴克特里亚(Bactria)那边移植来的文化之其他形式?不管其渠道如何,看起来明显的是:这种移过来的艺术影响确实是找到了一个可靠的地方,正是在这些遥远的河谷中,它很好地保持了下来。

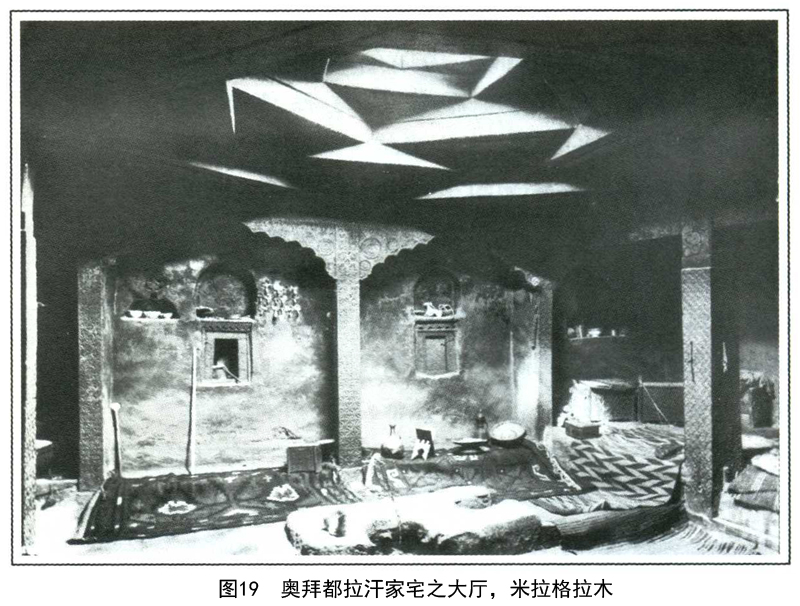

达瓦维什之卡菲尔老屋

接下来,当5月7日我继续调查报告中所说的位于河左岸的居果尔(Jughōr)一带的遗迹时,我有机会访问了达瓦维什(Dawāwish)的一栋老屋。据称该屋之年代可以回溯到“卡菲尔道尔”(Kāfir-daur)或前穆罕默德教时期。村子里的现代住宅,皆掩映在繁茂的果树林里,独有那老屋阴暗的色彩,以及大块头的建筑物,一下子就吸引住了你的眼睛。老屋的外缘看起来像是一个大石块堆,但再走近一些就会发现那其实是一些墙,比其他部位都坚实得多,是用未切割过但很妥帖的石板建成的。其内部最引人注目的特征,是一间巨大的中心房屋或叫中心大厅,其柱子看起来被精心雕琢过。沿着一堵墙上装饰着用喜马拉雅杉做成的方格,皆带着一层岁月流逝的黑色痕迹。在装饰上主要包括一种四瓣花形的菱形格子,风格非常接近我在尼雅遗址中发现的很熟悉的那种木雕,以及在犍陀罗见到的那种浮雕,只是做工稍嫌粗糙而已。比起吉德拉尔现代雕刻中植物图案和花窗格子来,其线条和对比度上要强烈得多。大型翅托是由方形柱子来支撑的,顶端是精心做成的盘蜗形装饰,这使我想起我后来在罗布淖尔遗址(Lop-nōr Site)中所发现的那些东西(图18)。盘蜗形装饰被认为是“老卡菲尔”式作品的典型特征。屋顶中央开通,以利通光和通气,这在高瓦尔语中被称作阿依旺(aiwān)或库玛尔(Kumāl),是一种典型的建筑结构。它是由连续叠盖的大桁条构成,向上逐渐减少方形开口——读者可以从在米拉格拉木拍到的照片中,看到这么一种“阿依旺”的样子(图19)。在克什米尔少数几个寺庙中——例如潘地来坦(Pandrethan),仍保存有这种石构的天顶,尚完好无损,可看作是这种建筑之准确副本。由于在这个古屋中光线一直很暗淡,所以无法拍摄照片。房子的主人是一个毛拉(Mul-lah),平时也做些木工,他带着一股很明显的骄傲声称,这屋子的最早的“卡菲尔”建造者也是一个手艺人。而这在我看来,像是在有意识地展示一个未被破坏的、活生生的当地艺术之传统。

古堡遗迹

在居果尔村上面地方发现的遗迹没有多少意义,它位于横跨在现代城堡对面河上的桥梁以下大约一英里半的地方,在居果尔谷尔(Jughōr-gul)峡谷北侧山鼻子的最后一座山峦上,分布着古代城墙的遗迹,名叫“摩千德赫”(Mochiāndeh),意谓“铁匠庄”。它们看起来是用大块的未切割过的石头建成的,现在则被附近的村民们采掘去作他用了。这些古墙形成了一个长方形的建筑,有40多码长,大约17码宽,还有一些将墙分隔开的痕迹。我注意到,在这座圆丘的狭窄的地表及其斜坡上,再没有其他遗迹分布了。但是机警的迪万伯吉瓦法达尔汗(他陪着我参观这个遗址)告诉我说,当他年轻的时候,这里常常可见到一些箭头、珠子以及很精美的陶器碎片。乌楚斯特(Uchust)村的考古情况也是这样模糊不清。该村位于官府驻地以南大约2英里,在罗马里(Lomārī)上面的山丘上。在那里,据说大部分房屋都是用从“卡菲尔”或“喀拉什”时期的古墙上拆下来的石块建成的。从我对此地的访问中可以看出,大量的墙明显地时代很早,但现在被拆下来用作房屋的基础,或用来支撑一个小台地的护坡,而且我亦未发现任何的雕刻石头,或者其他建筑物存在。

吉德拉尔首府之重要性

实际上,比这些稀稀拉拉的遗迹更有趣的,是骑着马去拜访它们的那些旅程。展示在我眼前的是肥沃而开阔的谷地,以城堡和官府为中心,上下达数英里。一个村庄连着另一个村庄,街道与果园相望,欢快的小溪汇聚在一起,灌溉着这些果园和农田。所有这些组成了一个密集垦殖的大绿洲,循着主河谷的构造,因地制宜。因此,吉德拉尔的政治状况,在所有时候都必定是独立的,而在经济方面,它又是喀什喀尔邦(Kāshkār State)中最为重要的地区。

沿吉德拉尔河之路

给我的古迹清单中,还提到有其他两座“卡菲尔时期城堡”:一座在诺戈尔吉(Noghorghi),靠近楚玛尔洪(Chumarkhon);另一座在甘阔里尼(Gankōrīnī),靠近布拉奇(Blach)。二者皆在吉德拉尔附近,分别在河左岸和右岸。但我已没时间去访问它们了。这样一来,损失并不大,因为这两座古堡据说都只包括一些粗糙的石墙而已。幸运的是,接下来的5月9日到11日的三日路程中,给我提供了观察到更为有趣的考古学遗迹的机会。那是在前往马斯图吉的路上,我一路沿着上吉德拉尔河谷(或如它在此所称的耶尔洪河谷)向前走去。这部分主河谷实际上只有一系列或大或小的石峡,尚很少被冲积扇破坏。只有这样的冲积扇才可提供耕种的地方。不管道路所经过的这部分河谷有多么大的艰难险阻,甚至正如我的个人探险记中所指出的,连现代马道的建成也无法抹去这些艰难。这条路一直是一条重要的交通线,因为它连接着吉德拉尔和东北部那些肥沃的边侧河谷(后者构成了喀什喀尔巴拉),以及耶尔洪河源处的马斯图吉山区。

帕霍托日底尼之石刻

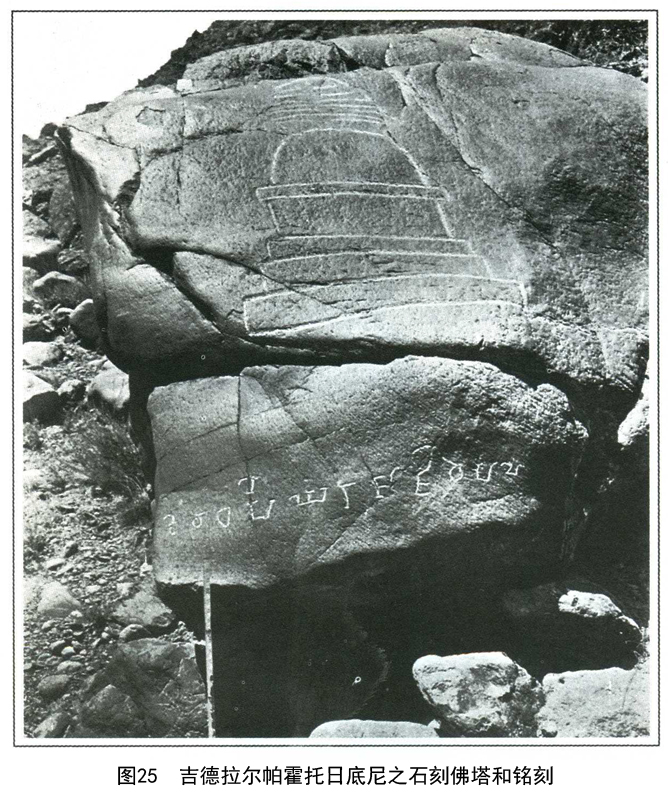

在河流峡谷两岸的道路旁,还遗存有两处石刻遗迹,无疑都是佛教方面的。第一处位于摩罗伊(Moroi)村以上,从横跨河流的主要道路延伸至河右岸处起,一直到普莱特(Prait)村上面,大约有3英里长的一段路程范围。在这里几乎正对着乔木史利(Jomshili)小村,狭窄的道路沿着陡峭的山坡边缘通过,山坡上满布碎石,高出河面以上大约150英尺。在一个叫帕霍托日底尼(Pokhtōrīdīnī)的地方,有一块大砾石,可能是花岗岩,正位于路上面,很仔细地刻画出一座佛塔的图形,下面是11个婆罗谜文字。虽然原本光滑平整的砾石面遭受了剧烈的风化,现在仍能看出佛塔的轮廓来。

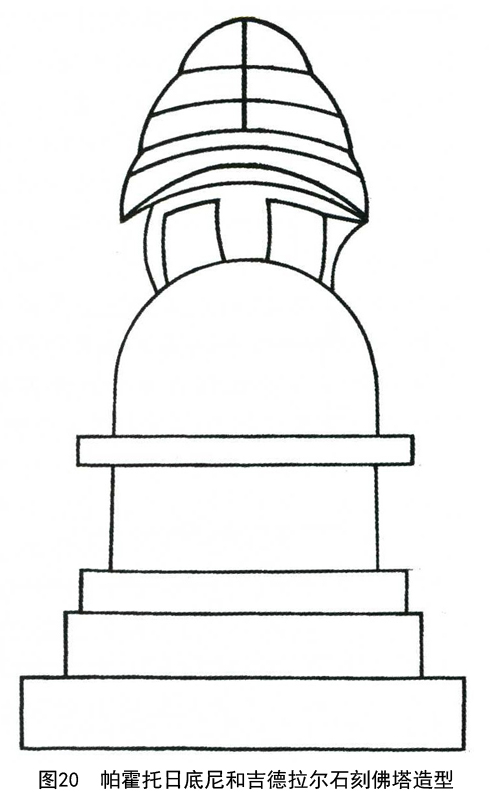

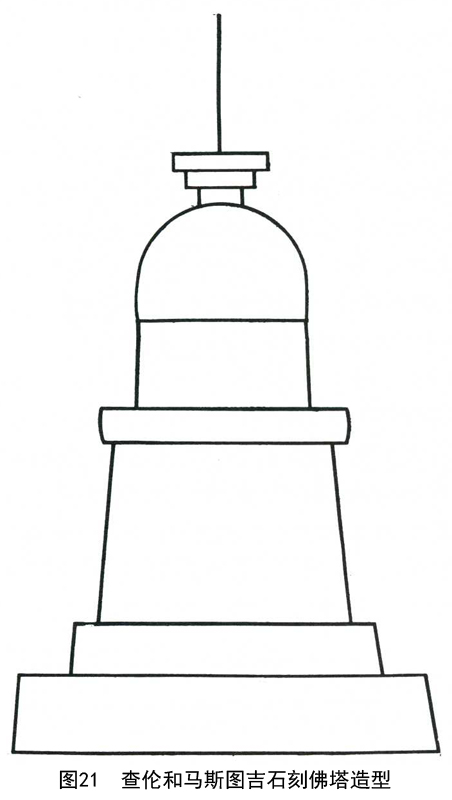

石刻之佛塔

从图20、21可以看出,它们表现的是一座佛塔的一部分。此种佛塔之建筑结构,与我在喀什噶尔和和田地区所见到的现存的那些佛塔遗迹非常接近。其特征是三级渐趋后缩之基座,在《古代和田》一书中,我已经详细探讨了其传统意义。基座之上是一高的圆柱体形之塔身,再往上有一个凸起的上楣,上面覆盖着的是塔顶,塔顶的形状大致呈半球形。在塔顶之上,是按传统样式画出的一串连续的“伞”状物,大约有七层,最下一层建在看起来自塔身顶部向外稍有倾斜的支撑物上。在最上面的三层“伞”状物中心有一根立柱,实则是串连这整个“伞”状物的——按照一种早期的传统,它象征的是一种化缘的棒,植在佛祖本人佛塔顶上。

佛塔图像之特征

富歇先生曾经清晰地阐释过这种他称作“变体”的佛塔类型的发展状况,这是所有那些在兴都库什山以北地区发现的并广为流行于其山南谷地的此类纪念性建筑物之规范形式。在此我们已没必要详细地去指出,帕霍托日底尼的这种石刻佛塔像,与规范形式之间究竟有多少细节上的准确性。在此只需提请诸君注意:这种图像对于复原和阐释现在已化为废墟的佛塔建筑之某些特征,它还是具有特别重要的意义和价值的。从塔底开始它具有三层方形基座——此种传统,玄奘在记述巴尔喀(Balkh)附近的一些小佛塔时曾提到过,它可以直接追溯到佛陀本人曾规定过的一种范例。这种三层基座布局法,在此地和下文介绍的查伦(Charrun)的石刻佛塔图像中都有显示。这很重要,因为它可能正是文化影响、渗透的另一种迹象。这种影响来自兴都库什山那面,尤其是来自古代巴克特里亚,这我在上文中讨论吉德拉尔文化和政治史时已经强调过了。在印度西北边区及喀布尔河谷地,现在保存下来的佛塔废墟中的大部分都是一种方形基座,取代了那种单一的圆形的古佛塔类型。并且在这些佛塔中明显不存在玄奘所清楚无误地描述过的那种以三数目为规则的传统。从另一方面来讲,我在塔里木盆地所调查的那些佛塔废址,也非常规范地显示出了三层基座的结构。此解释一目了然,即:玄奘所记之佛塔传统,其实是特别应用于在古代巴克特里亚地区发展出的一种佛塔建筑类型。而且这种佛塔风格连同其他方面的内容,诸如艺术、文化以及宗教文学等,向东一直传播到了帕米尔以东和吉德拉尔河谷地区。

佛塔图像之组成部分

三层结构的基座向上逐级减少其高度,这种在帕霍托日底尼石刻中所见到的布局结构特征,并不是此类塔的基本方面——这通过与查伦佛塔之对比中即可看出(见图20、21)。另外,那种将圆鼓形顶与塔身分隔开来的狭窄的圆凸的部分,在查伦亦可看到,尽管只是被一种分隔线的形式表示出来。在喀什噶尔附近的毛里梯木,也可以清楚地看到这种结构。塔身之高度要超过半球形顶部分,此一特征为我所知道的塔里木盆地的所有佛塔遗迹所共有。另外,在印度西北边区所发现的大多数佛塔中,亦具有此种特征。在塔身与由一连串伞状物所组成的塔尖之间,其图案过于粗糙,不允许做更明确一点的解释。但几乎不用怀疑的是,那种向外侧倾斜的表面是有意设计的,它们也许代表的是一种逐渐凸出的座子,就像大部分佛塔在相关部分所显示的那样:要么代表的是一种向外倾斜的象征性支撑物。一如我在约特干(Yōtkan)遗址得到的皂石上精心刻划的一座小佛塔图像,其在伞状物底部以下部分即有此种支撑物(图22)。

佛塔之伞状塔尖

佛塔的最后部分是位于整个建筑物之上的那种伞状物,富歇先生曾形象地称之为“伞状小塔楼”。这部分灵巧的塔尖正像它被画成的那样,令人很感兴趣。富歇先生坚持认为,这种伞状的塔尖必在佛塔之建筑效果上扮演了一个重要的角色。这种“伞状小塔楼”只在印度西北边区少数几座小型佛塔中尚有保存,而且是以浮雕形式出现的。通常它要占去整个建筑的三分之一以上高度。石刻中所显示的高度比例是恰当的,伞状塔尖连同其座子部分高度为17英寸,而佛塔之总高度则在50英寸左右。关于伞或碟状物之数量,我曾经观察过7件,确实是超出了在犍陀罗和喀布尔河谷现存实物标本中寻常所见的5件数量。然而我们知道,这种数量是没任何限制的,因为中国古代的西行求经者们曾经证实,迦腻色伽王(Kaniska)在白沙瓦的大佛塔上,曾有至少13层伞状物。在尼泊尔(Nepāl)的佛塔以及德拉斯(Drās)一带的石刻佛塔上,也可见到同样数量的伞状物塔尖。为了使这一说法更可靠,可用我在罗布淖尔遗址中所发现的木雕刻的两件佛塔小模型来作说明(图23、24),它们亦是七层伞状物。在此人们要问:像这种三层方形基座之结构,也是巴克特里亚佛塔类型之规范特征么?

帕霍托日底尼之题铭

佛塔图像下刻写的题铭,距此砾石底边以上6英尺左右高,亦具有明显的趣味。尽管这些刻写的文字笔画由于风化而变得很浅,它们仍能清楚地与岩石表面的自然裂痕区别开来,正如照片中所显示的(图25)。由于字迹很浅,以及热力和风所引起的快速蒸发作用,我无法获得一个满意的拓片。但我在遗迹现场所做的解读,很容易即可与我拍的几张照片进行印证。那11个婆罗谜字母长度分别在1(又)1/2英寸至2英寸不等,全部长度将近3英尺。它们的形式显得与西面的笈多(Gupta)类型非常接近,其手写体之变体在布赫勒(Bühler)的古字体图表中亦有介绍。该图表所集样本来自索尔脱山中发现的托拉玛纳(Toramāna)题铭,其时代大致在公元5世纪左右。

题铭之阐释

题铭是用梵文书写的,根据我的读法,应当是:这行话,推测在石一端表面失落了一个“Visarga”。也许可以这样读:devadharmo'yam Rājajīvarmanah,意思是:“这是一件来自罗阇耆婆曼(Rāja Jīvarman)的、献给众神之礼物。”值得注意的是,在查伦的题铭中亦发现有“Rājajīvarmah”一名。这并不难解释,作为印度俗语形式之Fivarman是从Fayavarman(阇那跋摩)中得出的。这两个题铭在铭文上的非常相似性可以作如下推测:它们都是指称同一个人,再进一步讲,这个题写献词的人,应当是一个虔诚的佛教徒。由此推论下去,很有可能这些虔诚的石刻是受一个当时统治着本河谷或相邻地方的王子之命而做的,他的印度名字和封号是非常有趣的证据,证明了公元5世纪前后印度文化及其印度氛围对该地区的影响。

当地有关题铭之传说

有意义的是,作为当地古代崇拜存在之证据,这处石刻还是一个传说的对象。在这个传说中,那仍存的尊敬只是被用来假装着平息一下穆斯林们的自责心理了。按照迪万伯吉讲述给我听的这个故事,有一个食人的恶魔或“狄奥”(Deo,波斯语为dēw)叫作“卡拉木达尔”(Kalamdār),常常伏在这里毁灭人类,直到后来有一个“大毛拉”抓住了他,并将其囚禁起来为止。用来捆缚恶魔的绳子,据说就是画出的佛塔轮廓线。至于下面刻写的文字,人们普遍相信它们来自“汉文”。此外我还被告知,在木尔高(Mūlkhō)河谷之拉音(Rayin),还存在有另一处相同的石刻。

帕霍托日底尼之题铭,在最近时期已注定变成了一种准历史传说之主题,比达尔夫少校曾送给孔宁汉将军一份此题铭之拷贝,可能是根据其目击情况而做的。而孔宁汉将军则错误地将其解读作“Deva dharmaya Raja Fiva Pala”——“拉加·吉瓦·帕拉(Raja Jiva Pala)之虔敬贡物”。其结论可即刻得出:“吉瓦帕拉一名,显系早期穆斯林作家翟帕尔(Jeipal)”,即兴都沙西翟帕尔(Hindu Shāhi Jaipāl)。该人在公元10世纪末离开了白沙瓦谷地,前往加兹尼(Ghazni)之马赫穆德(Mahmūd)。像这种“确证错误”的情况,迄今在吉德拉尔之官方文件中,已有了充分的发现。

在我的个人探险记中,我描述了我骑马从帕霍托日底尼出发,沿着河流险峻的右岸前往德拉山河(Drāsan R.)河口的情况。该河汇聚了所有来自喀什喀尔巴拉之溪流。我从对面河岸上经过于雷循(Rēshun)村和库拉格(Kurāgh)下面的隘路,实际上它们都是些古代遗址。但它们曾目睹过的吉德拉尔征伐期间的悲剧事件,对于古迹调查来讲仍然显得太近代。我们晚上很晚才抵达靠近河口的库什特(Kusht)村,已没有时间去调查那个据说是“拉伊斯”时期的城堡了。而比达尔夫少校曾指出,该塔存在于“吉德拉尔河谷,在离库什特河谷不远的道路附近一处显眼的地方……仍然被叫成‘偶像’”。

查伦之石刻

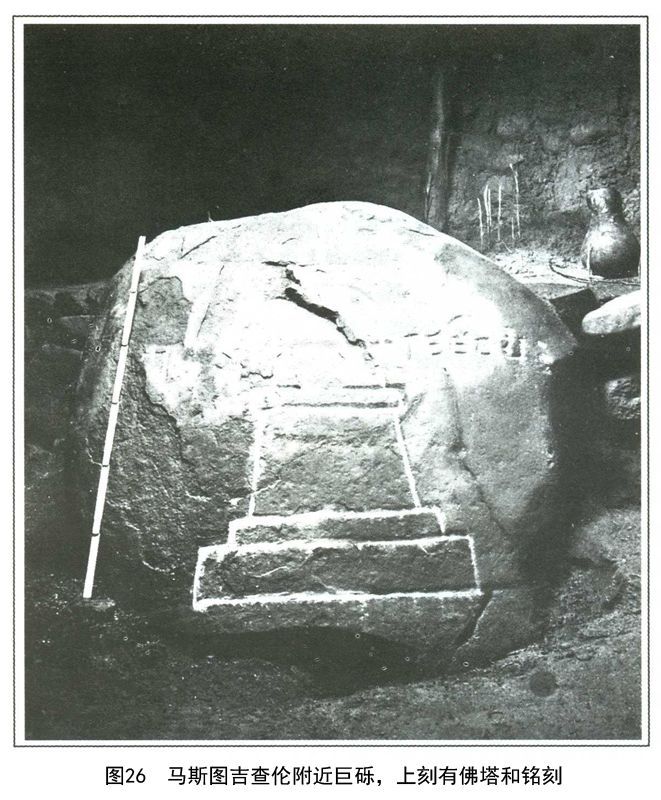

在通过德拉山和耶尔洪两河之后,在其汇合处稍上一点即到了查伦村,由此我进入了马斯图吉境内。但在我着手探讨这些地方简要的历史古迹之前,倒是应该描述一番查伦村遗存的我在帕霍托日底尼调查过的那种石刻。当我在吉德拉尔时,即已听说了该村的石刻。在5月11日上午,在汗沙西布皮尔巴喀士(Khān Sāhib Pīr Bakhsh)引导下,我到了遗迹那里。该人是一个可尊敬的印度医院助手,曾担当过马斯图吉地方首领的顾问。在层层梯田中间,西南距村子大约1英里,距离通到下面河谷不远的一处地点,有一个住在附近的农民。在我此次来访前八年他曾碰见一块圆形巨砾,其北面刻着一座佛塔,并在两边都刻写一短行婆罗谜文题记(图26)。受早时候信仰之遗风的感召,村民们(他们都是很好的穆斯林)把砾石完全地清扫了一遍,并在上面盖了一个粗陋的小棚子来保护它。

对佛塔的介绍

石刻已按比例绘成了图(见图20),它刻画的是一座佛塔,据测量有3英尺7英寸高,最下部一层基座宽2英尺6英寸。此处之佛塔与帕霍托日底尼佛塔一样,都看似在北兴都库什山地区流行之典型特征。它们都有三层渐趋缩小之基座,其中最上面一层基座在此例中是最高的,在最上一层基座与圆柱体形塔身之间,有一道强烈凸出部分被安插进去了。此种情况据我在塔里木盆地所见到的佛塔遗迹中,尚无第二例。但是在罕萨的托勒(Thōl)小佛塔之相同位置却有这一类的结构,它必是犍陀罗及乌仗那佛塔中之常见特征——此乃自几件雕刻的佛塔模型以及仍保存下来的拉毛泥塑基座遗物实例中判别出来的。我在前文中已经提到这种中楣似的凸出部分,它被刻画成一条简单的线条,将圆顶与塔基分隔了开来。半球形的圆顶的高度远超过真实的半球体,亦远超过帕霍托日底尼石刻佛塔的半球比例。在圆形塔项之上可看到有座子,意在支撑伞状塔尖,其形状在犍陀罗佛塔模型中常可见到。在此支撑座子之上,非常奇怪的是那种串连伞状或碟状物之中心柱子,却没有被表现出来。

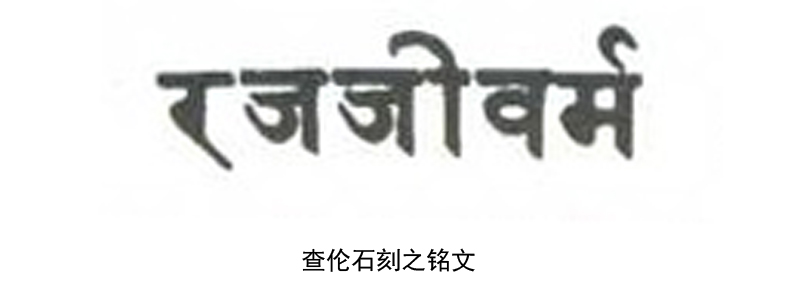

查伦石刻之铭文

刻在佛塔两侧之铭文,其右侧者系六个刻得很清楚的婆罗谜文字,平均高二英寸半,刻画字体深度大约八分之一英寸。在左侧由于该砂岩石块相对比较脆弱,局部表皮已经剥落,致使仅保存下来三个婆罗谜文字。其中头两个字又很难辨认。还没有迹象可以看出,在此三个字母前面还曾有其他字,但由于那一面的石块表皮的保存状况极差,还不能由此遽下结论。至于右侧的铭文,很明显它并未受到过触动。它可以读作,意即“Raja Fīvarmah”,毫无疑问与帕霍托日底尼铭文中提到的是同一个王子。但是除了该名字的原始梵语形式(可能是Fayavar nan)问题之外,还存在着这样一种疑问,即:所谓Fīvarmah是否是一个名称之变体,或雕刻匠的一个笔误,而正确的所有格形式应为Fīvarmanah?左侧铭文中,只有最靠近佛塔图像的*能被辨认出来。它前面的字母据我检查时来看,要么是一个“*”,要么是一个“*”,只有顶部的两个小水平笔画。而最左侧的一个字,看来只能读作“*”,尽管其起手笔画已因岩石表层剥落而受到损坏。目前我不能解释的是,这三个字是一个梵文单词还是一个词之一部分。但是剩余部分的奇怪梵语,连同明显的拼写错误,可能为我们准备了一些非印度语形式的文字。

不管这整个题铭之正确解读如何,可以确定的是:这无疑是一段献辞,而且在时间上与帕霍托日底尼的题铭应大致同时。这些文字不太潦草,显示了相同的古字体类型。

当地信仰之遗存

查伦的石刻提供了另一个明显的例证,即有关当地曾存在过的宗教信仰改变之事实。关于此,我曾在一篇有关兴都库什山北部地区存在过的改宗问题的短文中已经提到过了。发现此佛教纪念物遗迹之处的居民点,以“马哈加图古兹”(Mahajātu-guch)一名而著称,其意为“神圣角落”。这一名称是在该石刻巨砾发现之前即已存在,抑或仅是从那以后才开始出现的呢?这且不去论说。有一点可以肯定的是:村民们(他们几个世纪以来一直都是些好穆斯林)对这石刻非常敬畏,也有关于它的虔诚的传说。人们相信,在古时候曾有一个神圣的人或“布朱尔戈”(Buzurg)曾坐过这里,之后即神秘地消失了。巨砾连同其石刻即标明了这神圣的地点。令人非常感兴趣的是,村民们对这处佛教遗迹所表示的没有什么内容的、假托的崇拜——这一点从他们修建的保护棚上即可看出。因为从周围环境所发生的变化上可以清楚地看出,这块砾石必是被洪积土埋藏过,可能有数世纪之久了。它位于一个小冲积扇边缘,在那里沉积物会被逐年积累下来的。我还被保证,直到邻近的居住者迁徙于此并修整出一个新的台地以供耕种之时,这里的地面上还看不到任何东西。难道在这块石头被埋藏时即已有了有关神迹的传说了么,抑或穆罕默德教对村民们的这种潜意识信仰如此不加影响,以至于他们曾经准备着去重申自己对这古迹的崇拜了呢?然而或许是:像当地这种崇拜物之再现,间接地是由于自1895年以来英国治下的太平局面带入这边远的谷地后所产生的经济方面的效果而造成的。这里,像在吉德拉尔和马斯图吉的其他地方一样,明显的效应就是,人们沿着那些不毛而突兀的山地的山脚开垦了一些耕田。毫无疑问,这些效应是增长中的人口压力的自然结果,而人口之增长,又是由于政治和经济条件的改善而促成的。对于这个具有历史学研究意义的问题,我将在下面再作讨论。

重返和田绿洲/(英)奥雷尔·斯坦因著 刘文锁译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;