马斯图吉之古迹

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

我在马斯图吉的土地上走过的第一天(即5月11日)的行程,显示出耶尔洪河上游这块谷地虽然地域和资源都很有限,但亦并非无任何古迹可言。经过那些小村庄阿维(Awi)、梅木(Mēm)和米拉格拉木,我的路已走了一半。这确实让人高兴——当我看到那些郁郁葱葱的果园和华贵的悬铃木树林,背景是边侧河谷高悬的巨大冰山,还有这些冰山所哺育出的溪流在涓涓流淌着,给这里带来了生机,这些都是一个古老文明的明证。接下来我又往前走了4英里多,就到了萨诺戛尔(Sanōghar)大村庄,它掩映在巨大的悬铃木和果树林中。当时我的注意力被吉德拉尔观察站的攀岩体能训练营地以及一处确确实实的“古遗址”所吸引了。

萨诺戛尔之古城堡

在村子和陡峭的河岸之间,完全孤立地升起了一道狭窄的、崎岖不平的山冈,高出最近的田地大约有200英尺,形成了一处天然的制高点。我被告知说,这地方就是萨诺戛罗诺戈尔(Sanōgharo-noghor),意即萨诺戛尔的古代城堡遗址。在山冈顶上什么也见不到,只保存一些古墓和很多碎石块,可能是古代城墙的废墟,而现在已完全颓坍了。冈顶很平坦,有大约350英尺长,50英尺宽。在四周的山坡上,覆盖有很厚的一层碎陶片,都是红陶,硬度很高,比这些河谷中发现的陶片硬度要高得多。根据对这些稀少的遗迹的印象,以及在当地偶尔发现的青铜箭头及陌生的武器残件的特征来看,该城堡的时代明显很早。从各方面来看,该遗址的位置都很重要,它控制着对面的尼萨郭勒(Nisar-gol)高地,正是在那里凯利(Kelly)上校1895年成功地打了一次胜仗,从而解了吉德拉尔城堡之围。

在我们通过一段阴暗的河床峡谷到达萨诺戛尔以上大约1英里处的右岸之后,我被指示看一处小废墟。它位于已荒废的帕尔瓦克迈丹(Maidān of Parwak)的东端,名叫达尔巴特沙里诺戈尔(Darbatshālī-noghōr),据信时间很古。传说该遗址与一个“布朱尔戈”有关,此人以吝啬著称。我能看到的遗迹仅包括一些废墙,组成了一个长方形的建筑,坚固而粗糙。经测量其大小约为17码×21码,已暴露出的石造建筑部分高出地表以上8~10英尺。石材的一部分曾被用于建造“桑戛尔”,这事很可能发生在吉德拉尔人及其帕特汉联军守卫尼萨郭勒之时。再向外还可以看出四边形墙的痕迹。整个遗址位于一处荒芜的地方,远离耕种区,表明是一处寺院遗迹。但在降落的夜幕迫使我移往马斯图吉之前,我已没时间作更深入一点的调查了。

马斯图吉之“首府”

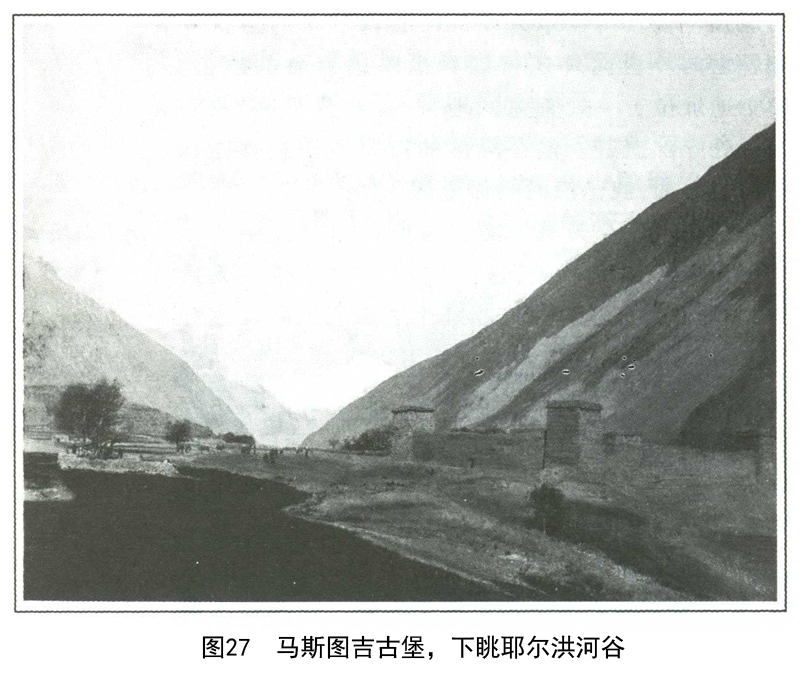

我在组成今天马斯图吉首府的诸村庄中的一个村子里停留了一天,这一天在古物方面一无所获,除非我可以这样来暗指那个老头领巴哈杜尔汗(Bahādur Khān),这老人本身就可以算是一件文物。他因为在1895年事件中的忠诚,而保住了其作为耶尔洪河谷地统治者的独立地位。尽管已80高龄,老人仍充满了活力,举止之中亦充满了古代世界的礼仪。在他治下大约有6000多户家室,他本人身上看起来正体现着一种历史的、过去了的东西,而这种东西在今天正日渐消失着。这些村庄群占据的位置,正好在耶尔洪河从南面接受其第一条主要支流——拉斯布尔河之处。此外,这地方还是从瓦罕、吉德拉尔和吉尔吉特通过来的道路的交汇之处,因此它在贸易与军事上皆具有极重要的意义。这也说明了那种结构简单的方塔形城堡,作为首领的长久性住宅的用途及其意义之所在(图27)。但同时只要你一瞥这些村庄所丛集的赤裸的石质高原,就足以看出这里既没有足够的耕地,亦没有足够的灌溉设施来支撑历史时期任何大型一点的聚落。当我着手探寻上耶尔洪河谷地早期首府之地望时,这个否定性的观点就显出其价值了。

布瑞甫的古代城堡

在5月13日沿着河谷的旅程中,我得以较详细地考察了布瑞甫(Brep)的古代城堡。该城堡我还在吉德拉尔时即已从迪万伯吉瓦法达尔汗那里听说了,据说它的时代可追溯到“卡拉玛克”或中国时期。布瑞铺是一个总名称,由一些小村庄组成,位于马斯图吉以上大约14英里由奇喀淖郭勒(Chikano-gol)所形成的冲积扇上。在这些小村中间有一座醒目的土丘,当地人称为诺戈罗都克(Noghōro-dōk),意为“古堡墩”。从其斜坡上可以明显地看出是一座人工建筑,上面沟壑纵横,显露出黏土与砾石的混合结构,与山顶上发现的墙体的情况一样。丘顶东部高出地面以上大约34英尺,此处斜坡角度约为41°。土丘西坡地面缓缓地向河床倾斜,其高度要较东部为高。丘顶的堡垒呈不规则的四边形,东、西两个短边长度各为103英尺和133英尺。墙壁都有一层基础或壁脚,是用未切割过的大石块建筑成的,其上是土坯墙体。东面墙体的残存高度尚有9英尺,其余诸面墙皆受到严重破坏,颓塌得很严重。东面墙之墙基尚露出大约3英尺高,在西墙则是6英尺左右。至于墙体的厚度,由于碎屑倾塌堆积的缘故,在没有发掘的情况下是无法查清的。组成墙体之土坯相对较大,经测量其长宽为18英寸和10英寸,厚度为3英寸半至4英寸。土坯中常含有明显的砾石、小石子以及硬陶碎片等混合物。东面墙上有一些窥孔,3~4英寸见方,间隔并不规则。

诺戈罗都克之建筑遗迹

土丘的顶部并不很平坦,到处是房屋内部构造之残垣断壁,以至于现在还无法分辨出其规则的平面或轮廓。保存最好的遗迹是在遗址中心附近,它是由一段土坯墙建成的,厚2英尺8英寸,长18英尺多,高出石基以上大约8英尺。土坯的规格,经测量平均为14英寸长,12英寸宽,厚4英寸,是由黏土混合羊粪制成的。像这种制坯方法,今天已不再使用了。看起来现存的墙体不可能是当时遗迹的全部,有一些只是用粗石块和其他碎石固以泥巴筑成,显然系后来的补建。小土丘的中心是一块凹地,底部低于上述墙基以下大约10~12英尺。这可能是人为挖掘的结果,正像我在土丘的其他地方所发现的正在进行之中的挖掘一样。村民们用此地的土来抹他们棚屋的墙基,因为据说这种土要比他们寻常获得的土更坚固一些。可以这样猜想:此地的土同样也可用以施肥,但我还不敢肯定这些土是否确实曾被用于此目的。

除了城堡的围墙以外,唯一还可以辨明其时代的建筑,是位于东墙中部左右的一座方形小棱堡,以及西南角上的一座圆塔,此角落处的土坯墙基向内侧倾斜,经测量其现存部分周长为27英尺。城堡的入口看起来在东墙的南端,在那里我想还能找到一座外门墙的遗迹。老堡垒的基部是用规则的成层的粗石块构成的,这就使它很容易与较晚期的土石建筑的墙壁区分开来。后者这种建筑方法,可以从土丘之西、南坡上几处建筑遗迹上看出来,在那里这种土石建筑方法被用来修建台地,以便在上面建造墓地。在顶部遗址中和土丘斜坡上,可见到大量的陶器碎片。其表面色彩一般都呈鲜红色,比较光滑,内胎则呈暗灰或褐色。村民们说他们经常在这里发现串珠和金属箭头,但未声称有其他发现。

土丘的早期占据情况,可由那一厚层人工堆积物来解说清楚。这种人工遗物覆盖在土丘之上,可能整个土丘都是由它构成的。在当地的传说中,含糊地称这古堡是“卡拉玛克”或中国统治该地时之遗迹。大规格的土坯,使人想起喀什噶尔附近见到的那些佛教建筑废墟中的同类物,还有其特殊的构造,以及陶片的明显的硬度——从这些方面来判断,这座城堡的年代可以追溯到18世纪中叶以前,来自瓦罕谷地方面的人占据此地的时期。现在还没有发现可资断代的遗物,但尚存一点希望。在那些直至最近时期还不知道使用钱币以及少有装饰艺术品(不管是用金属还是其他坚硬材料)的河谷中,可能还会发现一些可断代的遗存。

奥拜都拉在米拉格拉木的房屋

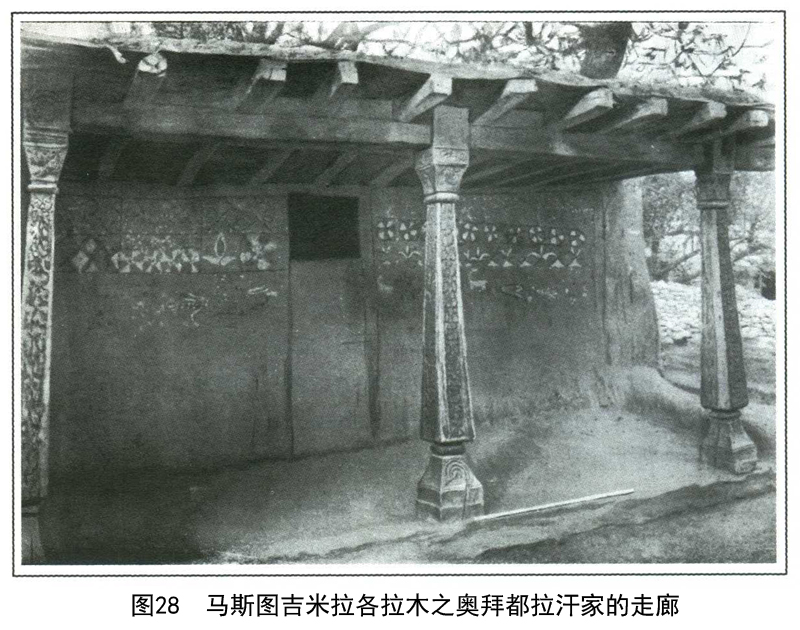

我非常满意的是,那天晚上在米拉格拉木村歇息时,我有机会得以观察到古代工艺传统如何从古代一直保存到了今天的当地手工业之中。我将我的营地建在了河岸与奥拜都拉汗(Obaidullah Khān)家的房屋之间一座小果园里。奥拜都拉是耶尔洪河最上游谷地的代理哈克木(Deputy-Hākim),他的房子外表看起来像一座碎石建成的茅舍。但我很快即被房屋中一些雕刻的柱子以及一处游廊式建筑中的古雅壁画所吸引。在次日上午,我又花费时间参观了这座建筑,它简直是一座当地建筑装饰及家室艺术的小型博物馆。从游廊开始即有一些精心设计的支柱,上面雕刻着装饰图案,在我眼中看来这些木雕图案又与犍陀罗艺术及其在和田古遗址木雕中反映的竟很奇妙地相似(图28)。在其柱头四边是浮雕式装饰图案,很明显来自古典叶板,这是一种装饰图案,我后来在遥远的罗布淖尔也遇见过(图29、30)。圆柱顶部的顶板上雕刻着盛开中的莲花图案,这在犍陀罗的装饰中也是很常见的,并可追踪到东面的一些地区(图31、32)。在柱头和顶板之间的穿插部分,要么装饰着一种叶纹图案,使人联想起一种半开的莲花;要么则装饰一种回字纹图案,这在古代塔里木盆地之木刻中亦曾有其复本。在圆柱四面雕刻的菱形图案中,我可以很容易地辨识出这种图案是由那种独特的四瓣花图案发展而来的,而在尼雅和达玛沟的古遗址中发掘出的木雕刻,证实了此种四瓣花图案曾是自3世纪以来和田佛教艺术中特别受人喜爱的装饰图案。它被用来填充那种椭圆形空档,像此种装饰法毫无疑问是来自犍陀罗的希腊化佛教艺术风格影响之结果。

犍陀罗艺术之图案

同样惹人注目的还有绘在游廊墙壁上部的装饰性壁画,用赤、黑、白三色绘成,令人想起犍陀罗的希腊化佛教艺术风格及其在中亚早期的仿制品。此地时常出现的那些图案,像完全盛开的或含苞待放的莲花图案、“查克拉”(Chakra)图案以及四瓣铁线莲似的花朵图案,具有或不具有方形框子,看起来它们像是源自尼雅遗址。我记得很清楚,当我第一次在尼雅遗址发掘时,在一古代居址大厅绘有壁画的墙上曾看到过这种相同的装饰图案。所有这些图案,直至那些常用来填充角落的被对半分开的四瓣花朵图案,皆在犍陀罗希腊化佛教浮雕的装饰图案中可以找到准确的副本。这些古代图案的再出现着实令人吃惊,因为其制作既粗糙又明显很新。实际上,奥拜都拉汗告诉我:这种彩绘的装饰花纹,仅是在我来访之前三四年时绘制的,而游廊里的有雕刻的圆柱,他记得也大约是在20多年前建造的。

房屋之内部建筑

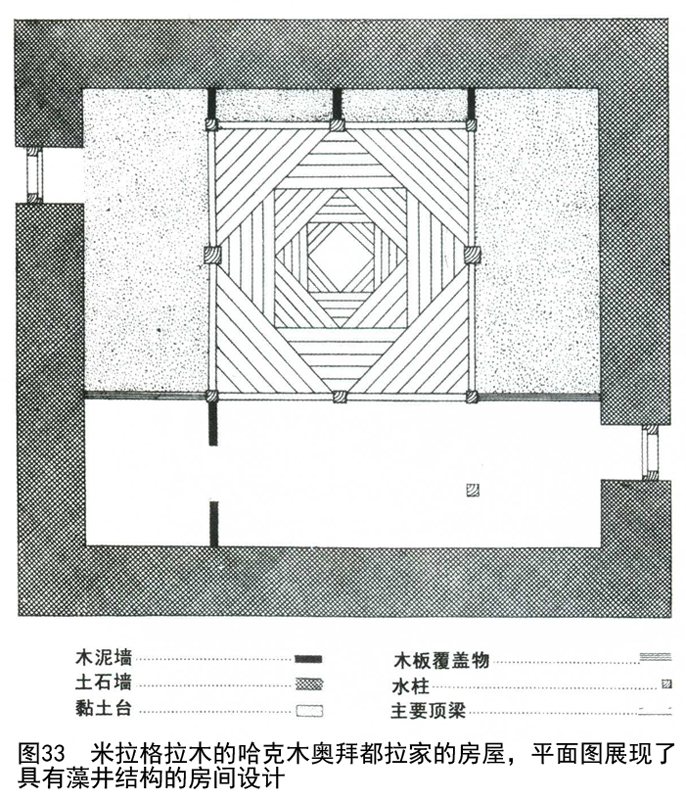

但是更令人感兴趣的还是奥拜都拉汗家房子的内部,据说已建有60多年了。在其他寝室之间还有两间很精致的房子,带有通气孔或天窗(在高瓦尔语中称作“库玛尔”),其柱子和镶板上都精雕细刻。在其中一间用作“白帕什”(baipash)或大厅的房间里,我拍了张照片(见图19),并绘制了平面图(图33)。其建筑布局——正如那张平面图中所显示的,已足已吸引我的注意力。其天花板是用连续的、密集的木梁做成的,这些木梁围成了一系列逐渐缩小的方形。此种屋顶形制,我们知道,在从克什米尔到巴米扬(Bāmiān)的广大地区的古代寺庙中被广泛使用,其屋顶亦是用石块这样砌筑而成的。而这间房子从其平面图上来看,很精确地显示出了尼雅遗址中发掘出的那些古代住宅的大厅,也应该是像这样布局的。在走廊的两侧有高出地面的可供人坐的平台,平台之间即房屋之主要出入口。在走廊对面的木拱门之下,有一道更窄的平台。而整间房子中央则是一个敞开的火塘,正在天窗之下。凡此均与尼雅遗址中所常见的古代厅堂中的情况恰相一致。

木雕刻之装饰图案

木雕中的装饰图案细节,看起来亦是直接源自古代范本。立柱和壁柱上的装饰图案都是一种菱形纹饰,内中主要是四瓣花朵,常又在花瓣内部用方形或圆形框子来处理。在框缘和梁托立柱之上的顶板,流行装饰开放的莲花图案。在西墙壁上的三个壁柱之间的空间中央是两个壁龛,其边缘用镶板围着,显然与犍陀罗建筑中那种倾斜的门窗侧壁相似,亦不亚于尼雅遗址住宅中的木构建筑。装饰在这些镶板上面的三角形和波浪形回字纹饰,可很容易在塔里木盆地等古代遗址中的装饰木雕刻遗物中寻见其踪迹。也许更古老的是一种佛塔形的回纹饰,呈凸凹状,刻在组成过梁之镶板上。像此种装饰图案,在早期印度建筑装饰和希腊化佛教建筑装饰中是常见的,在突厥斯坦地区亦有相同之发现。

家具上的图案

家具上的雕刻装饰图案也很丰富和古老,毫无疑问它们都是一些当地产品,像衣箱、橱柜、箱子等。但由于时间关系,我未来得及做一些绘图,因此须在此做一详尽的描述。在金属器物方面,有一些精致的器皿,按当地语言称作“阿普塔巴”(Aptābas)、“俏甘”(Chaugāns)、“其拉普其”(Chilapchis)或大口水壶。从其形状和做工上来看,我很清楚即辨认出它们是来自西突厥斯坦或和田的舶来品。这些器物的价值在于,它们证明了这些地区间存在的持续不断的贸易联系。这种情况同样也可适用于那些器物,例如珠宝首饰品中的耳环、项链、护身符(由女士佩带的包铜护符仿制而来)等,其做工着实令我钦慕。但即使是在这些器物之中,我还是看到了一些器物,做工粗糙但又具有一些奇妙的古老图案,显然都是本地制品。幸运的是这些古老的图案,在铺在过道两侧歇坐平台上的吉德拉尔小地毯上可以看到。对这些小地毯中的一部分我还拍了照片,读者诸君可以从照片中看到其图案(见图19)。尽管皆为现代制品,使用粗加工的苯胺染料来染色,但大量使用的简单几何体图案明显地是起源于古代。我还注意到几种特别频繁出现的图案,像卍字符、十字、窣堵波形及仿制的希腊式回字纹饰等,其大多都可从照片中辨识出来。这些图案曾如此广泛地传播到了不同地方的艺术之中,对此我充满了兴趣。我观察到,所有上述图案皆可在我从和田到罗布淖尔发掘出的古代地毯残片中,找到相同的东西。

马斯图吉之“达尔班德”

对奥拜都拉这座充满兴趣的房屋的惊鸿一瞥,使我感到特别的高兴,这座房屋展示了仍保存在这些兴都库什山谷中的古代艺术传统。接下来的长途旅行,从米拉格拉木到休伊斯特则处处都是渐趋恶劣的气候环境,因此人类之文明不得不向更高地势的耶尔洪河谷地方发展。在翻过漫长而赤裸的岩石或碎石屑山坡之后,我们到达了吉霍甫(Jhōpu)小村,经土伊(Tui)隘口到亚辛的道路正是在这里分岔的。我看到了谷地中的最后的果树林,依旧像在冬季之中的样子,枝桠间光秃秃的。河谷变得狭窄起来,成为光线暗淡的隘路,这种地形很恰当地被当地人称作“达尔班德”(图34),两侧均是无法攀登的尖坡,高而陡峭。在此我踏勘了那些已颓废的瞭望台,分布在河的两岸,警戒着马斯图吉的这座天然门户。像此等具有明显防卫优势的地方,直至最近时期以来,必然一直在防备来自瓦罕之入侵方面具有重要的意义。但是还没有这方面的记载或传说,可以告诉我这个关口在过去可能目睹过的战斗。在抵达瓦沙姆(Warsam,吉霍甫的一个小村庄)之前,我即已注意到了分布在一个大冲积扇上的古代耕种遗迹。现在这些耕地已经被废弃了,变成了一片碎石堆。除了达尔班德之外,我还一度被延伸开的河滩或很容易滑坡的山冈所吸引。道路正从它们上面通过。所有地方都明显地能作耕地,有一部分地段正被一片繁茂的矮树和灌木丛所覆盖。但我只在两处地方见到了一些小块的耕地。

休伊斯特之耕种情况

接下来我转而准备着到休伊斯特能发现些什么。这是耶尔洪河谷中的最后一个村庄了,一个缺乏资源的地方。我的这一期望并没有落空。我把营地驻扎在灌木丛生的河岸上,从那里我可以望见少量的梯田以及低矮的石屋。河岸对面是一条狭窄的支流的出口,这支流是从里奇山口(Rich Pass)那边流下来的,从那山口有路可通到图里高。更令我惊讶的是大量的驮畜和人员,我发现他们都已集中在这里了。这是汗沙西布皮尔巴喀士预先筹划好的,他意在帮助我运输行李辎重,走完那通往瓦罕的剩余的路程。这一切被安排得井井有条,人和驮载工具都很容易地被召集起来。次日上午,在和那个能干的英国当局驻马斯图吉代表道完再见之后,我即启程踏上了河谷的路途。那些小径很容易通行,起初是沿着高高升起在河岸上的台地边缘行进,在这里我经过了那座名叫托普哈纳伊兹亚伯克(Tōpkhāna-i-Ziā-bēg)的大瞭望台,据说它建于大约一百年前,以警戒瓦罕人的入侵。在高高的台地之上,我注意到那些孤立的建筑物,按当地语称作其梯沙尔(Chitisar)和伊姆奇甫(Imkip),仍属于休伊斯特地方。但在走了3英里许之后,地面上的情况开始变化了,显示出了另一种明显不同的样子。代替刚才那些窄细如线的砾石滩涂或碎石斜坡(这种地形我先前在从吉德拉尔出发以后的旅途中,已经领教过它们那令人感到压抑的单调和缺乏变化了)的是,我发觉自己正走在一连串大冲积滩地上,这些冲积滩很柔和地向河床倾斜而去。很快这个开放的“迈丹”(Maidān,我的那些本地陪同者们都这样称呼它)扩展到了1英里多宽。这里有大量的可耕地,水源也很充足。由兴都库什山脉的永久积雪所哺育出的河流以及苏萨罗郭勒(Shusaro-gol)湖所提供的水源,可用来灌溉这些耕地。

休伊斯特之新垦殖

这一可殖民的机遇并未被人们所忽视。在道路两侧将近有4英里长的路段内,映入我眼帘的到处都是新垦殖的耕地,灌木丛被清除掉了,散乱的宅基地和农田尚未被圈占起来。确实,这些“新土地”尚未连续起来,还有大量的好土地被灌木丛所覆盖,留待开垦。在这里开垦的人在此地居住下来的时间还不长,大约在我通过这里以前17年时,那时垦荒刚刚开始,到今天为止其人数也不过三十来家。大部分人家来自萨诺戛尔、图里高及喀什喀尔巴拉的其他一些地方,在那里正开始感到来自人口方面的压力。另有少量的人家来自瓦罕。正是从这些新垦殖地中,很容易地征集到了为数众多的人员和矮种马匹,对解决我们面临的运输困难问题很必要。他们目前开垦的土地看起来仅仅是一小部分,也许还不到全部可开垦土地的十分之一。骑行在这些肥沃的坡地上,繁茂的灌木丛夹道,现在很容易就被清除掉。我毋须费劲就意识到,此地是整个耶尔洪河谷中可耕地最广泛分布的地方,它所提供的可作聚落的空间也与吉德拉尔那里的一样大。我曾从米拉格拉木的代理哈克木和其他本地仆人那里听说,这些新开垦者们只拣过去垦殖过的土地开垦。对这一传说我不久就找到了清楚无误的证据:那处处留待重新占据的地面上,肉眼即可辨出那些石块构筑的墙,曾是从一度是农田的台地上清理过来的,而那些低矮的土丘,很可能标志着古代毛石建筑的居住废墟之所在。这个大“迈丹”或校兵场的中央部分,称作“阿不都拉汗之拉史特”(Abdullah-Khān Lasht),意谓“阿不都拉汗之平原”。我还是在吉德拉尔时即已听到一个传说,说在一处田野里有一块圆锥形的巨砾,那是阿不都拉汗留下来的标记,他打算建一座“诺戈尔”(Noghor)或城堡。

“阿不都拉汗之拉史特”遗址

“突厥人”阿不都拉汗正如上文中所指出的那样,在吉德拉尔—马斯图吉之历史中是一个很模糊的人物。据说他在凯鲁拉之前,而又在拉伊斯或前穆斯林王朝之后。因此作为一个统治者,他的时代应不会距17世纪或18世纪早期太远。传说中并未断言他实际上在此地建造了一座城堡,那么在我看来这个当地名称和我听到的故事,只是一种对前朝事迹的追忆罢了。在阿不都拉汗的时候,可能曾尝试过重新占据这个古代垦殖区。这一猜测还可找到佐证。穆古尔伯克在1790年前后,曾记载过那些精确的道路测量工作,内中提及这个遗址。他说:“离开戛镇(Gazzin,即吉霍甫之戛站Gazan)之后,你须从一座木桥上跨过吉德拉尔或喀什喀尔河。在向北行进12库罗赫(kuroh)距离之后,即抵达沙尔伊雅尔浑(Sar-i-Yár-Khún)。这是一座孤立的村庄的名字,位于常年积雪的山峰脚下,那雪山的名字叫作梯拉吉米尔(Tíraj-Mír)或曰萨罗瓦尔(Sarowar)。”他对随后到达“阔塔尔(Kotal)或帕尔庇桑山口”(Pass of Palpí Sang,此即巴罗吉尔)行程之描述,以及自戛站以来的距离之描述,正很准确地与阿不都拉汗之拉史特遗址相一致。看来可以肯定,作者意指的正是这座废弃的村落,而且他必定看到了较近来开垦后更多的东西。

在阿不都拉汗之拉史特遗址之外,还分布着一条宽阔的灌木林带,沿着河床有2英里多长,都是些柳、野杨属和桧属植物,称作查喀尔库奇(Chakār-kuch)。尽管这灌木丛目前几乎已经不可穿过,毫无疑问它正生长在一块曾经耕种过的田地上,这可从堆积成行的石块垄堰等上看出来。桧树林前后相连,越来越窄,一直远到甘浑库奇(Kankhun-kuch),那里有一条溪流从一座很高的山口子上流下来,在这里汇入到河水之中。那山口可通到兴都库什山的主分水岭,直达瓦罕之沙宁(Sanīn)。我在此地停下来过夜。从伊姆奇甫以上地方至甘浑库奇,河右岸的这种开阔地面总长度在8英里左右,其中最宽处有1英里许。在这段路程的下半部分时,耕地恢复成了补钉块状之分布。

《唐书》中之阿赊*(左风右日)师多

当我骑马穿行在这些数英里长的村落耕地废址上时,我脑海中极强烈地浮现着《唐书》中有关阿赊*(左风右日)师多的那段记载,它提到阿赊*(左风右日)师多是商弥或马斯图吉山邦的首府。①考虑到耶尔洪河流域的其他地方确实没有比这里更大一些的可耕地区,以及悟空的行记中明确地指出了拘纬的方位(阿赊*(左风右日)师多系拘纬之首府),在我看来可以肯定的是:所谓阿赊*(左风右日)师多,实则休伊斯特一名之早时候形式之汉语转译,这地方一直提供着本地区全部的耕种土地。

废弃之村落土地

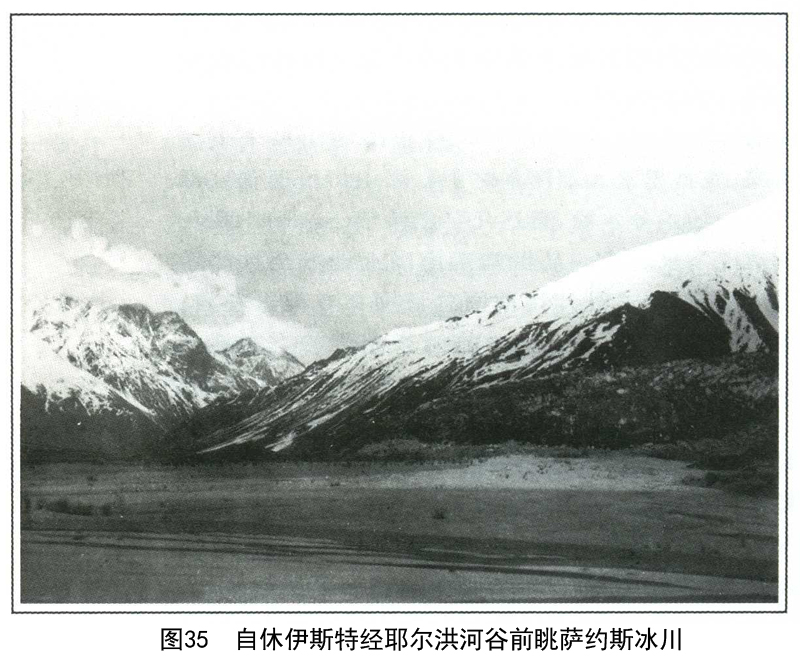

我听到的本地人的意见,倾向于认为这些耕地以前之所以被废弃,是由于冰川的推进而愈益寒冷。这一点可以从自然景观上清楚地显示出来。就在阿不都拉汗之拉史特对面,有一条巨大的冰河名叫萨约斯(Shayōs),正将其暗沉沉的冰舌自南向北直伸向河岸(图35)。冰川顶端若从河岸望过去,足有100英尺高,据说它在最近这几年间已向前移动了很多。然而,尽管有这种冰川的近期推进,必须承认的是人们在河右岸肥沃地带上的重新占据活动亦在持续之中——这使人开始怀疑那个有关前人放弃此地问题的当地解释的正确性了。

对村落遗址之重新占据

即使没有那个寒冷的冰山邻居,休伊斯特的气候(此地海拔约10500英尺)也必定是很冷的,中国古代关于商弥的文献中早就指出过这一特征。实际上在我路经此地时(5月15日),地皮才刚刚开始发青。另外,据说这里的谷物和燕麦长得很好,而且我随后即遇到在维丁阔特(Vedīnkōt)附近新开垦的耕地,这地方远居河谷一隅,甚至极靠近冰川了。因此,关于先前放弃这块耕地原因的问题,目下看来可暂时搁置起来了。但是还存在着一个很有趣的事实,即导致现在人们重新占据这块土地的主要原因(几个世纪以来,这地方曾一直被丛林所覆盖),乃是由于早些时候这些谷地中普遍感觉到的来自人口方面的压力,此外它又是大不列颠对这个国家进行平定的直接结果。但是从大的方面来看,只要吉德拉尔和马斯图吉还是几乎不间断的世族斗争和侵略之舞台,而且向邻近地区贩卖奴隶之勾当还被那些统治者们认作是一笔财政来源,那就明显不会有剩余的人口,来重新开垦那些早时候曾由于某些原因而废弃的耕地的。

在行进了大约20英里之后,我来到了德尔果德冰山脚下。这时已是5月16日,在这样的早春季节没想到通行起来还这样容易。但是接下来的路途却不这样顺利了。那是一段狭窄的峡谷,两侧为悬崖峭壁及冰山所簇拥,道路仅能傍河床穿行,这段危途在我的探险记中已描述过了。这段路给了我一个强烈的印象,其艰难程度这样大,当积雪融化的时候肯定会使得河床通道变得无法通行的。而实际上在春、夏季节,这段路几乎是封闭的。但即使是在这些孤立而令人生畏的环境中,我还是辨认出了一些早年的梯田,分布在一些边侧山沟的入河口处。这些山沟都自南而来,那些梯田也正好建在由冰山末端延伸过来的石碛滩地之上。

在冰水脚下之垦殖

当我们经过阔塔尔喀什(Kōtal-kash)冰山(它现在已向右推进到了河床边缘)之后,更令人惊奇的发现夺目而来。那是一些小的山窝子,地面很宽敞,位于左岸上,即使远到阔腰(Koyo)冰山那里也可看到它们,已被开辟成了农田。它们属于四个农家所有。这些农家大约六七年前从瓦罕那边迁居于此,住在这些看起来呈半弓形的地方,重新垦殖这里明显被废弃了很长时间的耕地。接下来我还注意到了另外一些地块,显露着古时的耕种梯田痕迹,尚未被重新犁掉。这些古梯田位于维丁阔特长满青草的宽阔的山肩之上,对面是雄伟的查提博依(Chatiboi)冰山,它上面还有一座名叫汝康(Rukang)的山冈,冈旁边的山涧从德尔果德冰山那里蜿蜒地流了下来(图36)。

① 参见上文本章第三节。

重返和田绿洲/(英)奥雷尔·斯坦因著 刘文锁译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;